Поиски усыпальницы князя Дмитрия Пожарского: раскопки Алексея Сергеевича Уварова

Институт археологии РАН

Одним из значительных проектов, реализованным графом А.С.Уваровым, стали раскопки усыпальницы князей Пожарских и Хованских и идентификация места погребения героя России – князя Дмитрия Пожарского, вождя Второго ополчения, освободившего в 1612 году Москву от польско-литовских захватчиков. Считалось, он был погребен в Суздале, но усыпальница XVII века была разобрана в 1760-х годах, и точные сведения о месте захоронения Дмитрия Пожарского постепенно стерлись из народной памяти. Благодаря работам Уварова предположительное место погребения было найдено, и над ним в 1865−1885 годах был возведен памятник в виде небольшой часовни.

В 1933 году памятник снесли, а в 1974 году на его месте поставили каменно-бетонный параллелепипед с условным портретом князя. В 2000-х годах по инициативе Владимиро-Суздальского музея-заповедника было принято решение восстановить монумент, памятник был восстановлен и торжественно открыт 4-го ноября 2009. Установке предшествовали работы специалистов из Института археологии РАН и Владимиро-Суздальского музея заповедника: были проведены раскопки, результаты которых были сопоставлены с итогами раскопок А.С. Уварова и архивными документами. Раскопки 2008 года позволили оценить, как бережно и аккуратно Алексей Сергеевич вел археологические работы и насколько тщательно велась документация. Расскажем обо всем по порядку.

В 1851 году граф Алексей Сергеевич Уваров, чиновник по особым поручениям при министре внутренних дел графе Л.А. Перовском и сотрудник Императорской Археологической комиссии, приехал в Суздаль для изучения курганов Северо-Восточной Руси. Но, прежде чем приступить к раскопкам курганов, он взялся за другую задачу – обнаружить место захоронения князя Дмитрия Пожарского.

Изначально в задачи Уварова эти исследования не входили, однако он заинтересовался архивными изысканиями, которые уже вела губернская канцелярия. Дело в том, что в 1850 году великие князья Николай и Михаил Николаевичи в свое приезд в Суздаль решили поставить памятник князю Дмитрию Михайловичу Пожарскому, который, вероятно, был похоронен в Суздальском Спасо-Евфимьевском монастыре, так как здесь погребены его предки. В 1851 году заказанный великими князьями памятный знак был уже окончен и его было необходимо установить на место погребения, «а не знали, между тем, на каком именно месте его поставить. Не могли исполнить желание Их Императорских Высочеств, ибо иные показывали на одно место, другие на другое место» (здесь и далее цитировано по кн. Беляев Л.А. Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля:150 лет изучения. М.: ИА РАН, 2013.).

Род князя пресекся в конце XVII века. Хотя с момента его смерти героя России прошло менее 200 лет, сведения о кладбище Пожарских успели изгладиться из памяти местных жителей. Сомневались даже в том, где искать могилу князя: в Суздале, в Троице-Сергиеве монастыре (где были похоронены родственники князя) или в его нижегородских владениях.

В июле 1851 года Уваров писал министру внутренних дел графу Л.А. Перовскому, управлявшему также Комиссией по исследованию древностей: «В бытность мою в г. Владимире и.д. Владимирскаго Гражданскаго Губернатора показал мне дело, производящееся в его канцелярии по настоящему предмету. Обстоятельство это не могло не обратить моего внимания в археологическом отношении … посему я считаю долгом испрашивать Вашего разрешения: следует ли мне делать розыскания о Месте погребения Князя Дмитрия Михайловича».

Получив предписание «приступить к изысканиям могилы Кн. Пожарскаго», Уваров немедленно приступил к исполнению. В письме к министру он сообщает, что «неизвестна не только его гробница, но даже и усыпальница его семейства», что «на дворе монастырском указывали на место, где будто бы прежде стояла каменная палатка, устроенная для семейнаго склепа Князей Пожарских», и что «иноки… соболезновали, проходя по закинутому теперь месту, что ничего не отличало его от остального монастырскаго двора». При этом монастырские власти проявили значительный интерес к раскопкам и архимандрит Спасо-Евфимиевского монастыря «безотлучно находился при изысканиях».

А.С. Уваров отметил полное отсутствие каких-либо следов погребального сооружения, что заставляло колебаться в выборе места. Принять решение о месте раскопок помогли архивные источники: «следуя в точности указаниям, сохранившимся в письменных памятниках», граф «наконец отрыл бутовые стены какой-то усыпальницы. На средине их стояли три ряда могил, одни из них состоят из кирпичных склепов, другие из каменных гробов».

Из писем Уварова можно узнать, что часть погребений была повреждена. Он обращает внимание министра на «на дурное сохранение, в котором найдены были некоторые из склепов, лежащих в вышеупомянутой усыпальнице» и предлагает принять «какие-нибудь меры для охранения знаменитых этих гробниц от подобной же участи».

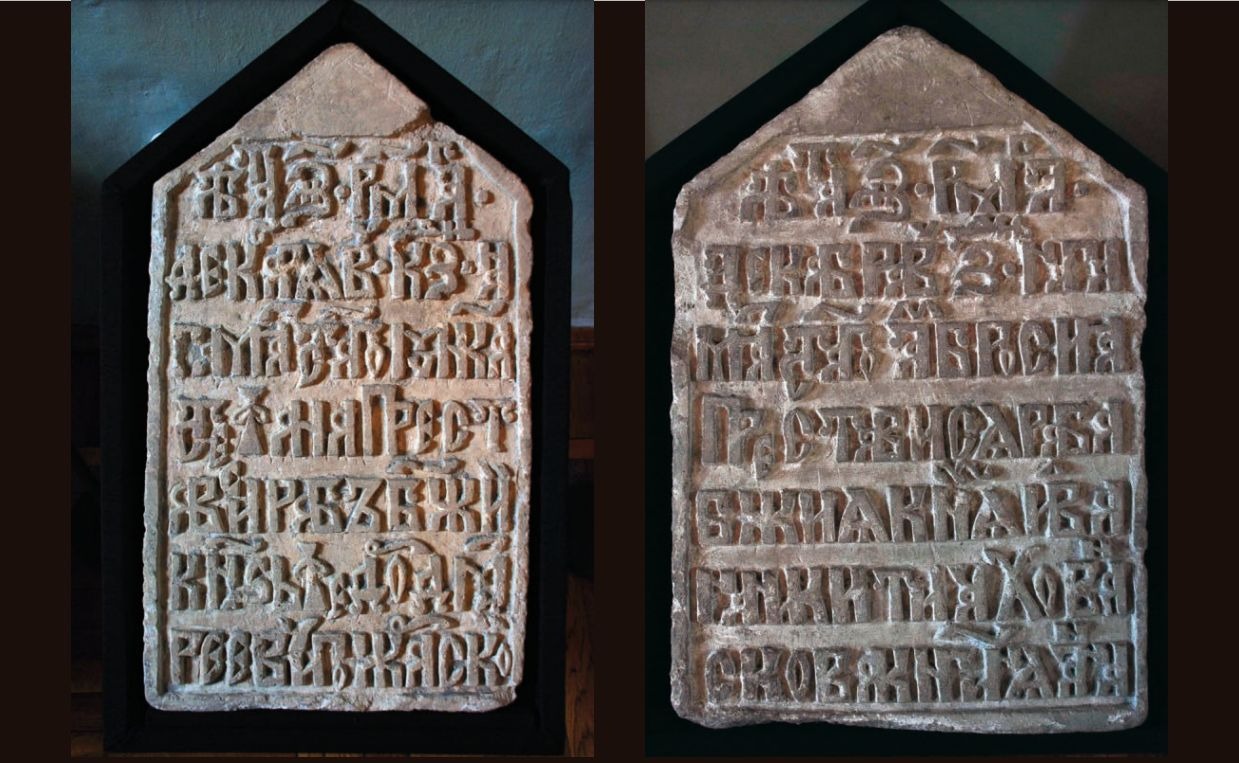

К докладе министру Перовскому от 8.11.1852 года археолог впервые описывает взаимное положение саркофагов и особенности каждого ряда могил. Из описаний становится понятно, что ближайший к храму ряд не имел каменных саркофагов. Сначала Уваров пытлася найти в этом ряду остатки таблички с именем, но позже стало понятно, что в этом ряду намогильных надписей нет, и Уваров не стал его раскапывать: «Весь ряд могил, лежащих ближе к церковной стене ... найден был без всяких надгробных плит. Тут стояли одни кирпичные склепы. Убедившись, что на них нет надписей, я вновь велел их засыпать. Некоторые из этих склепов показались мне поврежденными». К докладу прилагались рисунки, представляющие план усыпальницы Князей Пожарских и Хованских, общий вид местности и надписи, найденных на саркофагах.

В ряду, находящемся по оси алтаря придела св.Евфимия, то есть месте, которое считалось наиболее почетным для погребения, был найден ряд захоронений, который Уваров определи как семейную усыпальницу Пожарских. На крышках двух саркофагов находились надписи, содержащие даты и имена погребенных князей Никиты Андреевича Хованского (+ 1609 г.) и Федора Дмитриевича Пожарского (+ 1633 г.; сын князя Дмитрия Михайловича), то есть здесь находились могилы шурина и сына князя Дмитрия Пожарского. Третий саркофаг принадлежал ребенку. Четвертый саркофаг не имел надписи. Он отличался от остальных размерами, двойным каменным сводом, наличием большой надгробной плиты, и Уваров предположил, что именно последнее захоронение принадлежит Дмитрию Пожарскому.

Следующим этапом работ стало вскрытие саркофага. 12 января была создана Временная комиссия, в которую вошли, кроме Уварова, историки, представители Церкви и администрации: Иустин, епископ Владимирский и Суздальский; тайный советник К.И. Арсеньев и статский советник М.П. Погодин; Владимирский губернатор статский советник П.М. Муравьев; чиновник особых поручений при министре внутренних дел граф Д.Н. Толстой. Члены Комиссии осмотрели местность, ознакомились с собранными сведениями, тщательно взвесили аргументы «за» и «против», и 23 февраля был составлен «Протокол осмотра усыпальницы и гробницы князя Дм.М. Пожарского».

В архиве сохранился «Акт вскрытия 23 февраля 1852», в котором подробно описывается как ход работ, так и строение гробов, останки в саркофагах и остатки погребальной одежды. «При открытии гробницы под № 3 оказалось: гроб совершенно одинаковый с предыдущим. Голова склонилась к шее, туловище обращено несколько на левую сторону, равно как и обе ноги. На краю пустого пространства в передней части, назначенного для головы, находился поврежденный стеклянный сосудец, в роде лампады, где содержался без сомнения елей соборования... При поднятии савана оказалось: череп голый, пожелтевший и с резко обозначенными швами, как у человека преклонных лет, что показывали и уцелевшие зубы. Около висков видно было несколько волос темного цвета. На лбу находился венчик, пальца в два шириною, одинаковой с саваном материи, на коем вышиты золотом три осмиконечных креста с Голгофами и следующие буквы: ЦСИX (Царь Славы Исус Христос) – были ясны. Руки соединены на груди укроем ... Тело и одежда истлели, но на груди, начиная с плеч и около шеи, остались куски шелковой одежды неопределенного цвета с золотыми ворворками и золотым же узором; на средине тела заметен был шелковый вышитый пояс…. По левому бедру сохранилась также шитая золотом кайма кафтана, простиравшегося выше колена, и левый кафтанный разрез с оторочьем, которое вышито было золотым шнурком на белой шелковой тесме... Ноги выше колен обвиты особыми шелковыми тканями с оборками. На правой стороне тела находился узкий деревянный обломок в аршин длиною».

Далее члены комиссии перечислили признаки, которые позволили им определить останки в одном из саркофагов как принадлежащие именно князю Дмитрию Пожарскому. Среди них упоминаются богатое боярское одеяние, особый, не похожий на остальные тип гробницы из белого камня, а также подтвержденные надписями захоронения близких родственников рядом. На следующий день, 24 февраля, в Воскресенье, в монастыре была отслужена панихида.

После окончания исследования памятник был установлен, граф А.С.Уваров занялся другими исследованиями и к работам в Спасо-Евфимиевом монастыре больше не возвращался. Документацию о ходе раскопок (официальные протоколы и письма, листы графической фиксации). собрала и ввела в научный оборот в 1910 году графиня Прасковья Сергеевна Уварова в рамках публикации научного наследия супруга.

В 2008 году археологи снова вернулись к усыпальнице князя Дмитрия Пожарского. Спустя 150 лет нужно было убедиться, что усыпальница сохранилась и предполагаемые останки князя покоятся на своем месте, что строительство нового памятника не разрушит погребения в усыпальнице, и что идентификация погребения, проведенная комиссией графа А.С. Уварова, надежна.

Экспедиция Института археологии РАН, проведя новые раскопки остатков родовой усыпальницы, подтвердила большинство выводов Комиссии 1852 года. Повторные раскопки показали, насколько бережно отнесся А.С. Уваров к памятнику, сознательно сохранив многие части для дальнейших исследований, и как аккуратно и тщательно были законсервированы остатки строений и погребений, - все было сделано так, чтобы их не повредило дальнейшее строительство и чтобы были возможны дальнейшие исследования.

На сегодняшний день идентификация погребения князя Дмитрия Михайловича Пожарского, предложенную в 1851−1852 годах, после работ 2008 года, оценивается как наиболее вероятная. Изучение остатков усыпальницы на современном научном уровне принесло новые данные об устройстве некрополя, а сопоставление их с системой захоронений на остальной части некрополя позволило восстановить подробности русских погребальных обычаев XVII столетия, уточнить родственные связи княжеских семей Хованских и Пожарских и положило начало большой научной программе, в рамках которой изучается аристократический некрополь других прославленных монастырей России.

Текст составлен на основе монографии Л.А.Беляева «Родовая усыпальница князей Пожарских и Хованских в Спасо-Евфимиевом монастыре Суздаля:150 лет изучения.» М.: ИА РАН, 2013.

Книга доступна в электронной библиотеке ИА РАН: https://archaeolog.ru/ru/el-bib/el-cat/el-books/el-books-2013/belyaev-2013