Неочевидные различия CDK4/6 – ингибиторов.

HSO talks

Очень краткое погружение в молекулярную биологию гормон–позитивного рака молочной железы.

Опухолевые клетки имеют гораздо больше общего с нормальной клеткой, чем может показаться. Одно из фундаментальных и очевидных сходств: функционирование клетки в рамках клеточного цикла – последовательных фаз жизни клетки, сменяющих друг друга.

Молекулярными рычагами, переключающими фазы клеточного цикла, являются циклин–зависимые киназы. Они бывают разные и все они экспрессируются в разные фазы клеточного цикла, в результате воздействия на клетку пролиферативных сигналов, реализации молекулярного внутриклеточного сигнального каскада внутри клетки, и, как итог – изменение транскрипции, в частности, запуск экспрессии генов, кодирующих конкретные циклины и циклин–зависимые киназы.

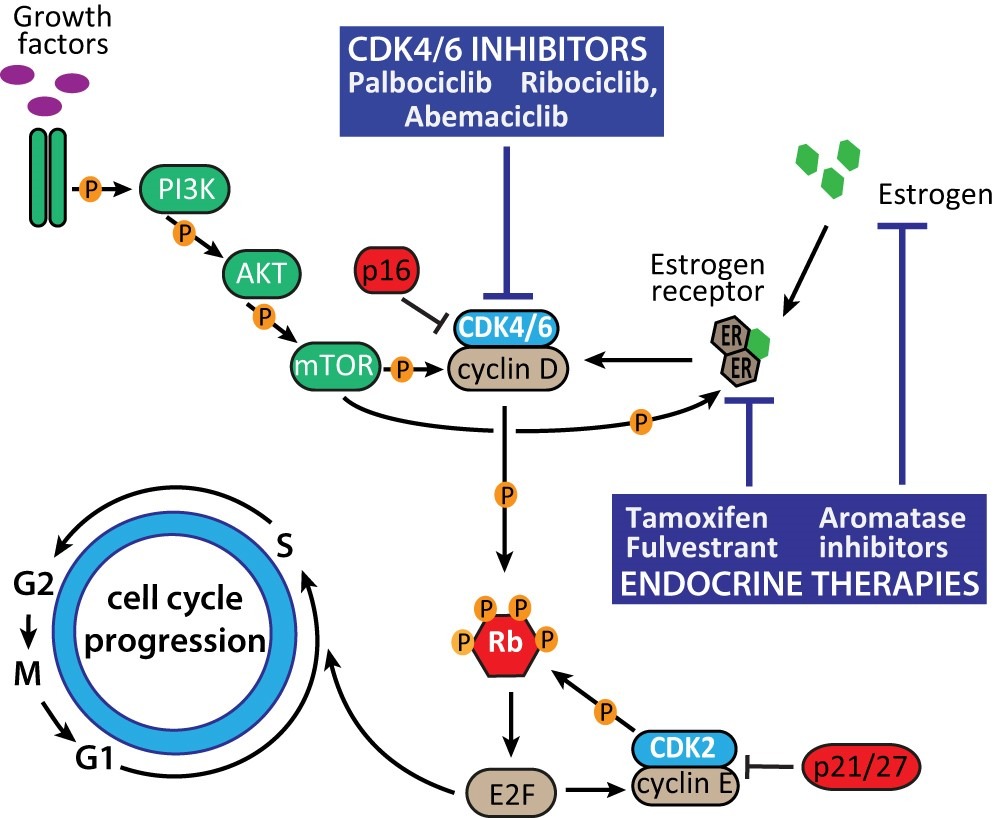

Гормон–позитивный рак молочной железы не является исключением. Воздействие митогенного сигнала (в данном случае эстрогенов) запускает сигнальный каскад, заканчивающийся экспрессией циклина D и циклин–зависимой киназы 4 и 6.

Дальнейшие события изображены на слайде выше. CDK4 воздействует на главный молекулярный страж клеточного цикла (в особенности G1 – фазы) – белок ретинобластомы (pRb). Фосфорилируя его, CDK4 и 6 заставляют pRb отпустить из своих цепких объятий E2F – фактор транскрипци, опосредующий экспрессию генов, необходимых для протекания синтетической фазы клеточного цикла. Список экспрессируемых E2F – генов ниже:

Логично предположить, что если заблокировать каскад на уровне циклиз – зависимых киназ, то можно добиться угнетения опухолевого роста. Именно это делают ингибиторы ЦЗК: абемациклиб, рибоциклиб и палбоциклиб.

Предпоссылка их успеха максимально простая. И неудивительно, что аж 9 рандомизированных клинических исследований с участием CDK4/6 - ингибиторов дали ошеломительные результаты:

Мы не будем подробно останавливаться на этих исследованиях (вероятно, вы с ними уже знакомы). Сегодня хотелось бы коснуться менее очевидных вещей – отличий этих препаратов друг от друга.

Различия CDK4/6 – ингибиторов

1. Механизм действия

Если внимательно взглянуть на иллюстрацию механизма действия CDK4/6 –ингибиторов, можно увидеть любопытную особенность. Заключается она в том, что если палбоциклиб и рибоциклиб обладают эффективностью только в отношении CDK4/6, то абемациклиб в этом отношении менее избирателен. Он «вырубает» и другие CDK, которые задействованы в различных фазах клеточного цикла, например CDK1/2,9, тем самым обладая CDK4/6 – независимым механизмом действия.

Что из этого следует:

- Применение абемациклиба может быть целесообразным после прогрессирования заболевания на фоне терапии CDK4\6 ингибиторами (палбоциклибом или рибоциклибом) в сочетании с гормоно – терапией. Об этом свидетельствует многоцентровой анализ, в котором 36 % пациентов демонстрировали объеквтивный ответ в течение 6 месяцев (этот срок и стал медианой выживаемости без прогрессирования) при применении абемациклиба (в монорежиме или в комбинации с другим вариантом гормонотерапии, отличным от раних линий) после прогрессирования на лечении CDK4/6 – ингибиторами.

- Учитывая, что главным механизмом резистентности к CDK4/6 – ингибиторам является приобретённая мутация pRb, применение абемациклиба является оправданным, поскольку его механизм не ограничивается воздействием на указанные ЦЗК. Об этом свидетельствую доклинические данные.

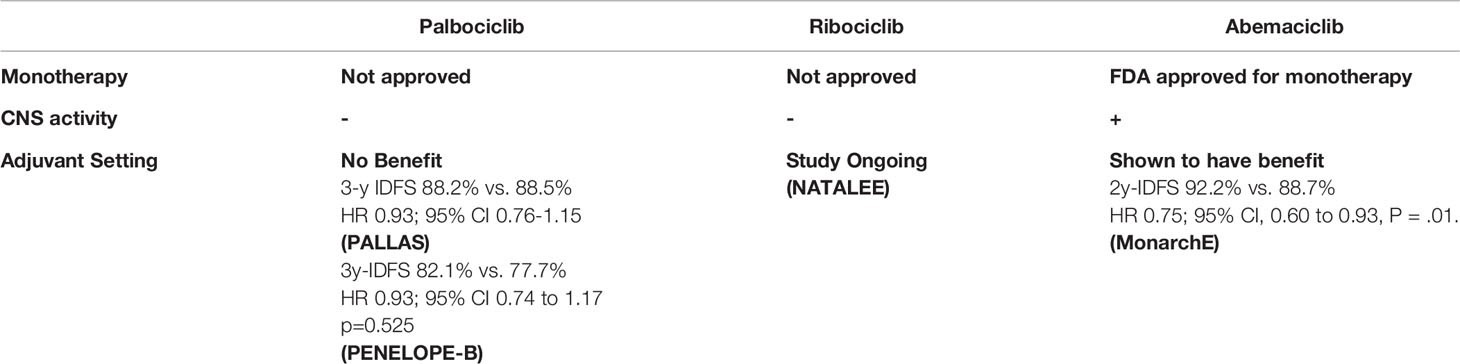

- Большая плеотропность абемациклиба может являться главной причиной, почему только абемациклиб, в отличии от остальных препаратов, демонстрирует эффективность в рамках монотерапии и адъювантной лекарственной терапии в сочетании с гормонотерапией при N+ HR+ раннего рака молочной железы.

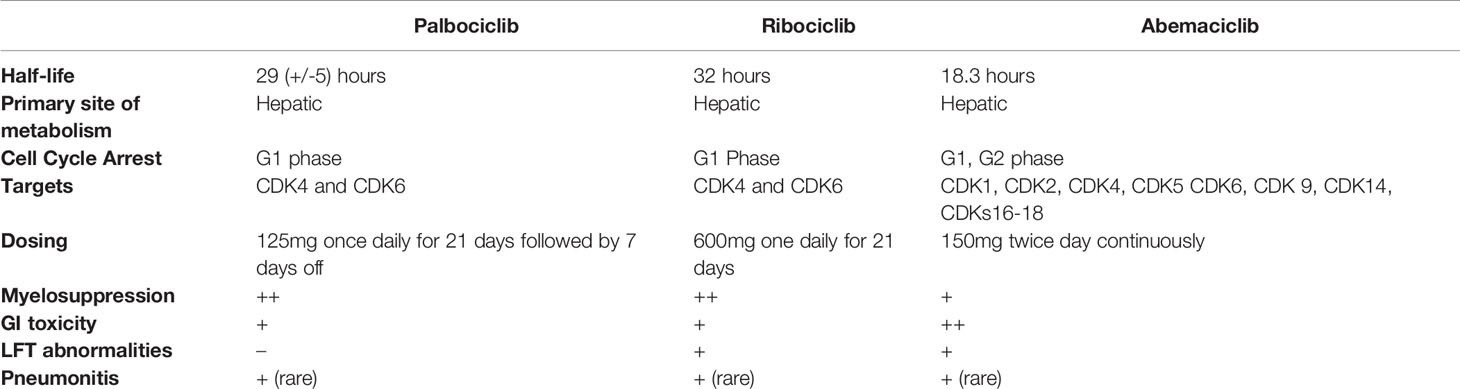

2. Фармакокинетика

Суммарно фармакокинетические особенности представлены ниже:

Первое, что бросается в глаза: различия в периоде полувыведения. Это диктует необходимость ежедневного и двухкратного приёма абемациклиба, когда как другие препараты подразумевают под собой возможность (и даже необходимость) недельного перерыва в силу своей кумуляции.

Вторым важным моментом является неодинаковая способность проникать через ГЭБ в ткани центральной нервной системы. Клиренс CDK4/6 – ингибиторов (как, кстати, и многих других препаратов) обусловлен функцией p – гликопротеина и белка BRBC.

Эффективность оттока абемациклиба ниже, чем у палбоциклиба и рибоциклиба в силу того, что абемациклиб является не просто субстратом указанных белков. Он их ингибирует к чёртовой матери, тем самым создаются причины его повышенной концентрации в ЦНС.

Что из этого следует:

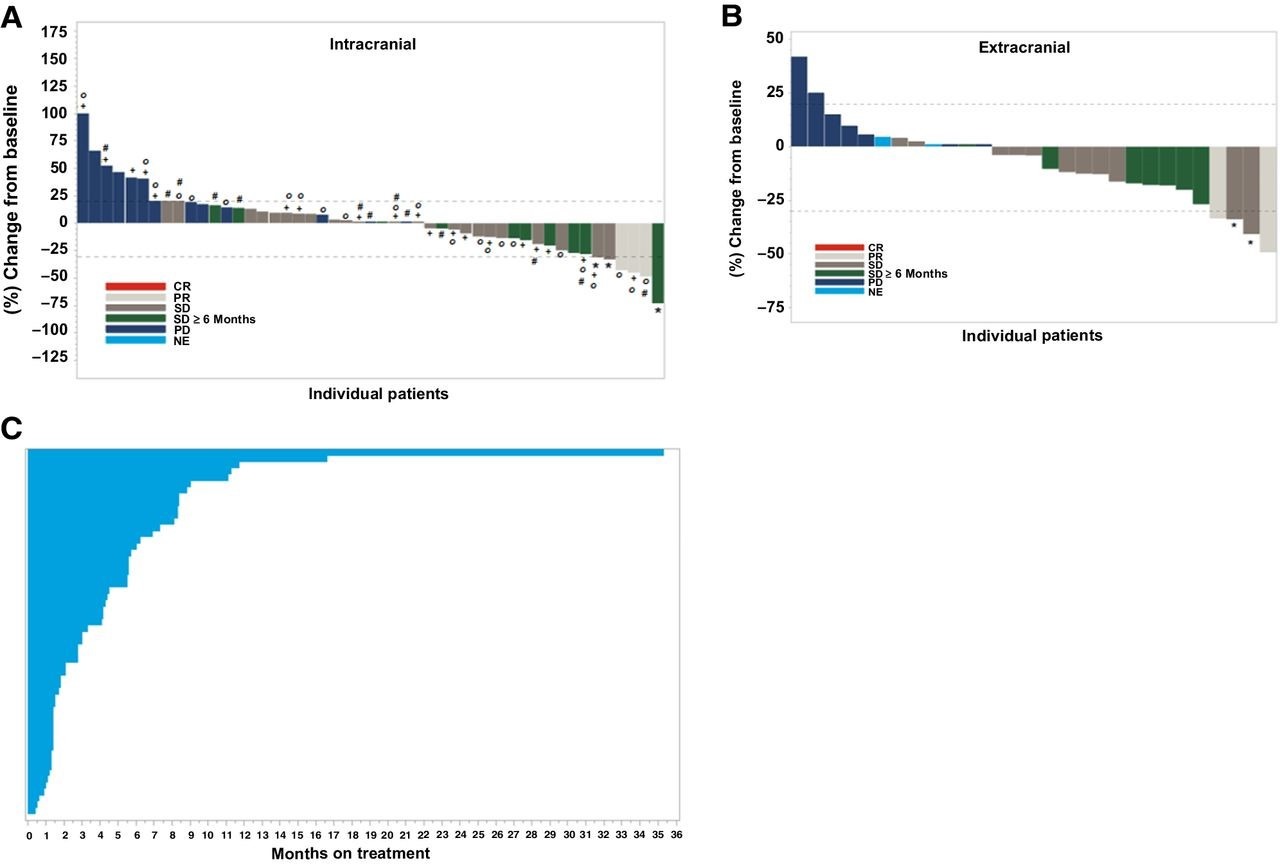

- абемациклиб является единственным из данной группы препаратов, эффективный при поражении ЦНС. Об этом свидетельствуют результаты исследования II фазы, где абемациклиб демонстрирует ЧОО (по отношению очагов в ЦНС) 24%.

3. Токсический профиль

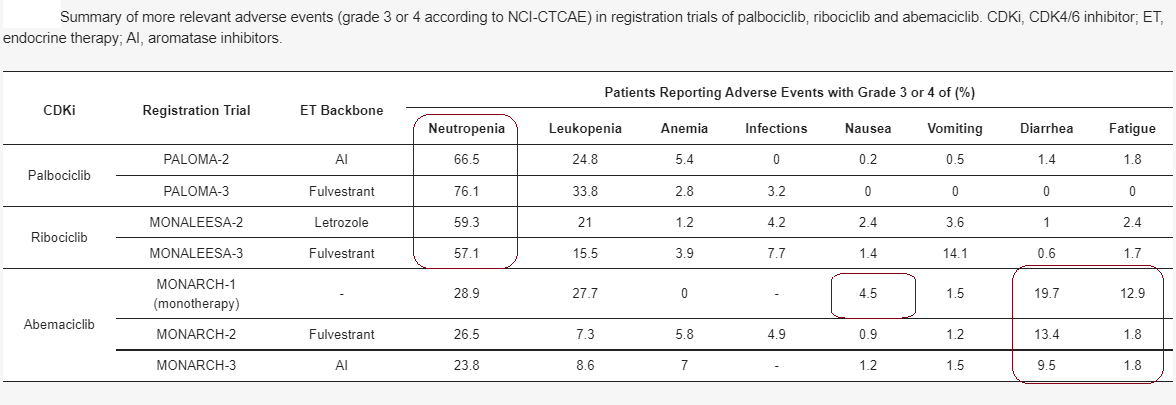

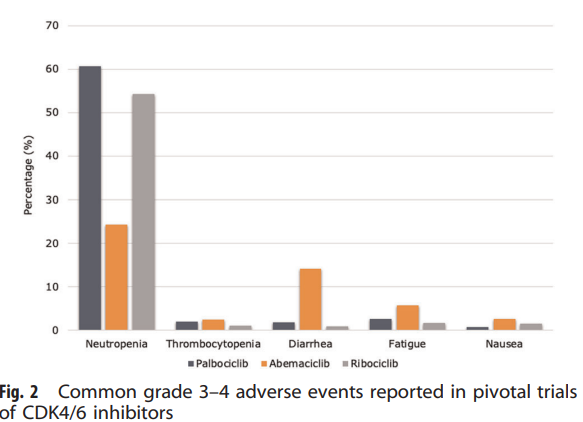

Различия фармакокинетики и фармакодинамики не могли не породить различия в токсическом профиле CDK–ингибиторов.

Кратко это можно описать так: при приёме палбоциклиба и рибоциклиба закономерным является гематологическая токсичность, в частности нейтропения и риск инфекционных осложнений. При приёме абемациклиба пациент получает в подарок абонемент в туалетную комнату.

Но если копнуть глубже, можно обратить внимание на ряд специфических осложнений некоторых CDK–ингибиторов.

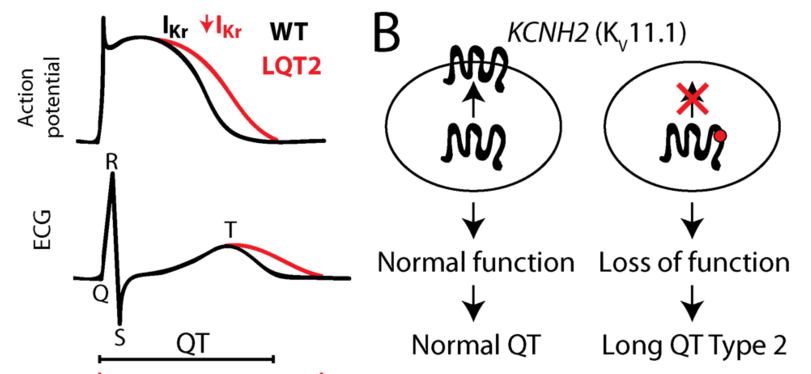

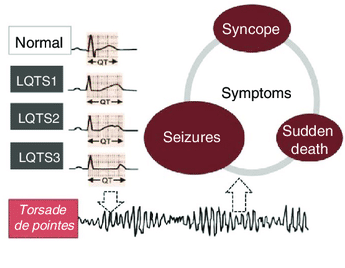

- у рибоциклиба близкие отношения с калиевыми каналами клеток проводящей системы миокарда, кодируемые геном KCNH2. При лечении рибоциклибом может возникнуть нарушение функции калиевых каналов KCNH2.

Закончиться всё это может не очень хорошо. Особенно если пациент получает какие–нибудь фторхинолоны (в частности моксифлоксацин) или макролиды по поводу фебрильной нейтропении, которые тоже могут удлинять интервал QT. Грозность осложнения компенсируется относительной редкостью – оно настигает всего 3% пациентов.

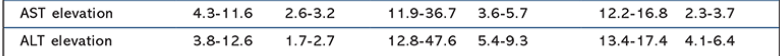

- после трёх – пяти циклов рибоциклиба можно обнаружить увеличенное количество трансаминаз в крови у пациента. Гепатотоксичность считается фишкой рибоциклиба и для 45% пациентов может стать причиной редукции дозы (а для 7% - и вовсе причиной отмены препарата). Почему именно рибоциклиб создаёт такие проблемы – неизвестно, но примечательно, что абемациклиб, в общем то, вызывает гепатотоксичность с сопоставимой частотой:

Другие сюрпризы CDK4/6 – ингибиторов

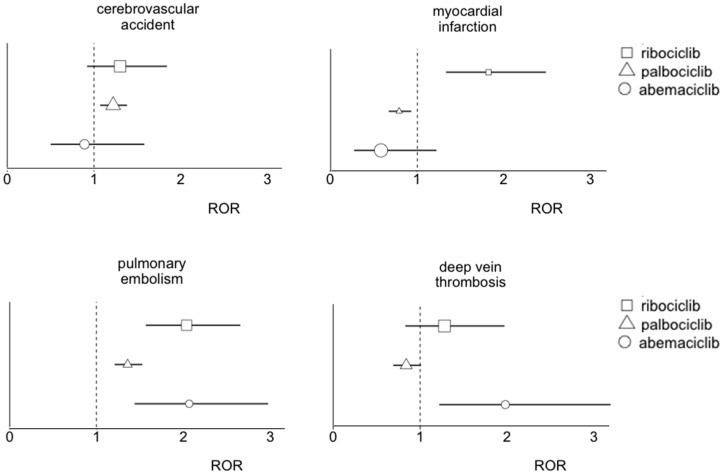

Совсем недавно опубликованы данные постмаркетингого этапа оценки безопасности CDK–ингибиторов – тромбоэмболических осложнений. Они возникают с 3,5 % частотой. Здесь тоже отличился рибоциклиб, который характеризуется повышенным риском развития инфаркта миокарда и цереброваскулярных осложнений (артериальные тромбозы). Венозные тромбозы возникали плюс минус с равной частотой. Патофизиологические причины такого разнообразия пока неизвестны.

Самое подлое здесь то, что шкала Khorana, используемая для оценки целесообразности профилактики тромбоэмболических осложнений у онкологических пациентов, не позволяла предсказать повышенный риск тромбозов.

Что из всего этого следует.

К выбору CDK4/6 ингибиторов следует подходить осознанно. Каждый из них может подарить пациентке разные проблемы. То, с чем вы готовы возиться, может быть одним из факторов определения тактики лекарственной терапии метастатического HR–позитивного рака молочной железы (ну, если главным факторов не является отсутствие или наличие конкретных препаратов, лол).

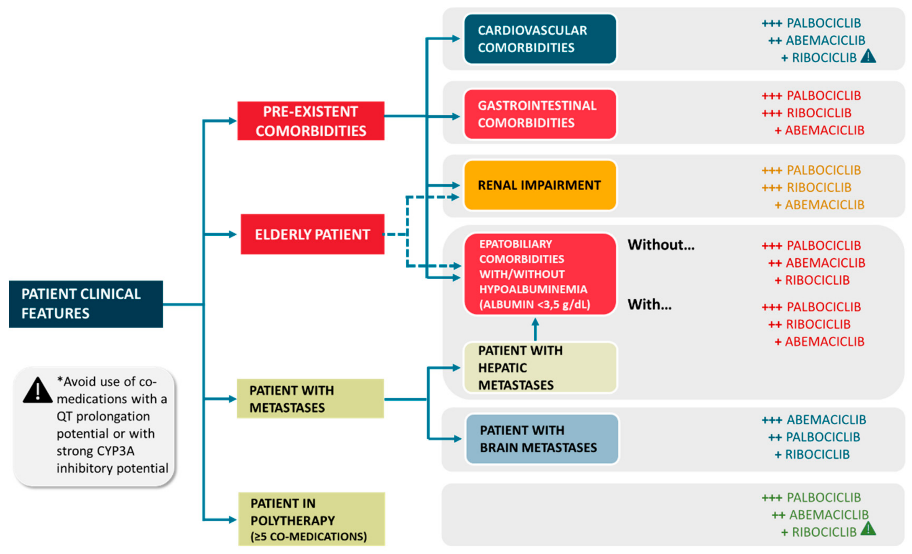

В мире есть следы попыток оптимизации принятия решений, когда речь заходит о CDK – ингибиторах. Одна из таких попыток отражена внизу, в виде схемы:

Очевидно, что пациентка с бэкграундом в виде сердечно–сосудистой патологии – не лучший кандидат для рибоциклиба (как в силу риска аритмии, так и в силу риска артериальных тромбозов, в том числе коронарных). Пациентки с «нестабильным» желудочно–кишечным трактом и наличием различных проблем по этой части не скажут спасибо за абемациклиб.

Другой стороной медали является польза абемациклиба в некоторых клинических ситуациях – метастатическое поражение ЦНС, прогрессирование на палбоциклибе или рибоциклибе и его преимущество перед другими препаратами данной группы. Хотя evidence здесь шаткий и ограничивается исследованиями II фазы и доклиническими данными, иногда приходится руководствоваться наилучшими из существующих доказательств.

На этой душной ноте я оставляют вас переваривать информацию, надеюсь она поможет вам принять наиболее подходящее для вашей пациентки решение.

Автор статьи – резидент ВШО по специальности химиотерапия Григорий Чиж.