Моя позитивистская оборона

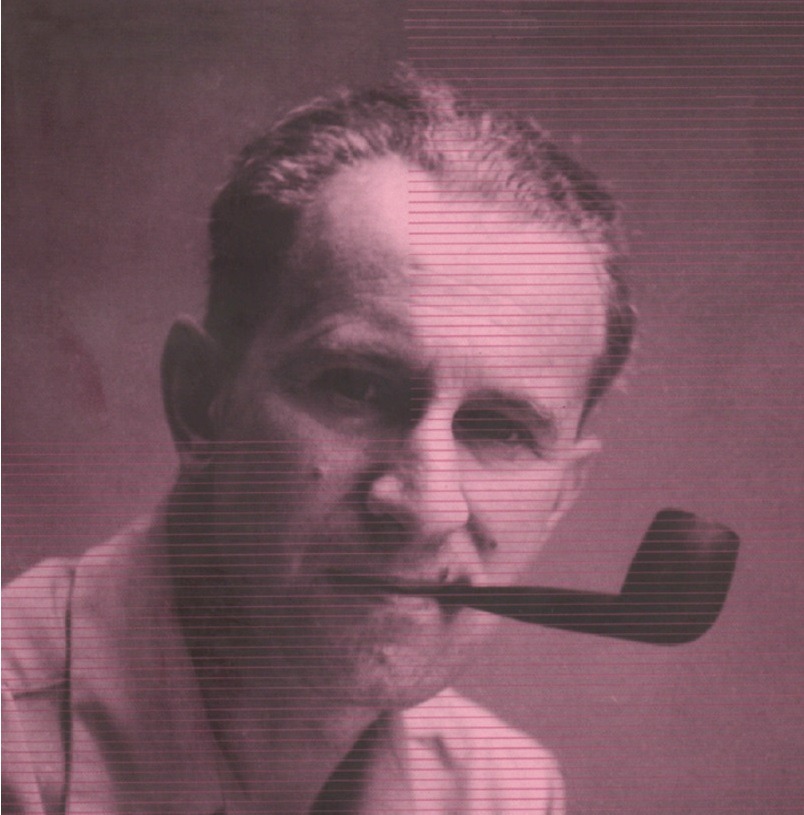

Андрей Герасимов

Прошу прощения у всех подписчиков, которые давно ждут от меня обзоров и рецензий на свежую литературу по социологии. Совсем скоро я исправлюсь и представлю вашему вниманию отзывы на книгу Карин Клеман «Патриотизм снизу» и статью Дмитрия Жихаревича и Давида Хумаряна «Пересобрать капитализм». Пока же еще немного впечатлений и рассуждений о трудах давно почивших немцев.

Астрологи объявили окончание недели критической теории. Спасибо огромное всем коллегам из Европейского и Вышки, кто помог мне разобраться в констелляции сложнейших текстов. Классно, что удалось обсудить их не только с социологами, но и с историками, философами и даже юристами. Несомненно, я еще не раз вернусь к канону Франкфуртской школы. Надеюсь только, что это будет происходить в чуть менее концентрированных дозах, а то так можно и носовую перегородку себе сжечь.

Сформулирую пока то, что удалось прочитать и понять на данный момент. Итак, различные представители первого поколения Франкфуртской школы едины в утверждении того, что объективация мира средствами научной рациональности является проявлением куда более широкого исторического процесса инструментализации разума. Мы бежим вперед и вперед за ответами: моделируем климат, сканируем мозг, парсим данные, но не решаем мировые проблемы, а только их приумножаем. Знаний накоплено много, но счастья нам это так и не принесло. Все дело в том, что эта объективация совершенно не осознает своих противоречивых оснований и никак не проблематизирует установки познающего субъекта. Любой, кто слепо изучает природу или, тем более, общество методами позитивных наук, способствует не освобождению, а порабощению человечества враждебными и неконтролируемыми силами. Я буду для простоты именовать всех таких опасных людей позитивистами, как обычно принято в критической традиции. На самом деле они могут относиться к самым разным научным и философским течениям.

В противоположность, лишь тот, кто мудро делает шаг назад и понимает отношения между субъектом и объектом познания диалектически, может увидеть историю и общество в их полноте, тотальности. Только это дает шанс на сопротивление маршу деструктивных сил и победу добра. В том, как все-таки должно выглядеть это доброе диалектическое познание общества, мыслители Франкфуртской школы и идейно близкие к ним философы сильно расходятся между собой. Правый уклон Вальтера Беньямина и Теодора Адорно обреченно смиряется с тем, что все полимеры давно протрачены, поэтому стоит просто ждать конца света, утешаясь авангардным искусством. Левый уклон Георга Лукача и Герберта Маркузе не сдается и оптимистично надеется подчинить общественное познание нуждам той или иной формы революционной политики угнетенных. Макс Хоркхаймер занимает центристскую позицию, где можно и в эстетику, и в агитацию, и даже совсем чуть-чуть в ненавистные позитивные науки. Можно даже аккуратно брать заказы от ЦРУ и минобра ФРГ. Главное для него – не забывать, что все перечисленное – это только отдельные кусочки большого синтеза.

Я не могу согласиться ни с одной из разных версий программ франкфуртцев. Все их атаки на науку вообще и на социологию в частности мне кажутся необоснованными. Противотанковые ежи и колючую проволоку позитивизма против них необходимо расставить на самом пороге: смелое отождествление любой объективирующей деятельности с товарной фетишизацией – это яркое, но, по большому счету, практически бессмысленное высказывание. Разумеется, в ходе модернизации хозяйственный и исследовательский типы объективации зачастую связаны не только интеллектуально, но и институционально. Однако их необходимо также различать, а не только улавливать в них некое смутное единство.

Буржуа на своем предприятии может вовсе обойтись без использования научного языка. Отдельных изобретательских и менеджериальных решений ему будет вполне достаточно. Если нефть продолжает течь, кислород позволяет дышать, работники появляются на рабочем месте, закидываясь антидепрессантами, а, самое главное, денежки капают в карман, то наука собственнику и вовсе не интересна. Таким образом, вменять иррациональность позднего капитализма в вину научной рациональности – это просто переводить стрелки. Кроме того, само противопоставление репрессивной науки и якобы прогрессивных творчества и активизма за последние десятилетия полностью абсорбировано тем, что Кьяпелло и Болтански называют третьим духом капитализма. Впрочем, это тема уже немного другого разговора.

Деятельность ученого – это, по большому счету, чисто языковая деятельность. Идеал для нее – математика. Даже инженерия необходима ей только время от времени. Тем более опционально воплощение научной теории в экономической или административной практике. Скажем, изучение Большого взрыва или Мел-палеогенового вымирания никак и никому не помогут увеличить норму прибыли. Хотя это самая что ни на есть фундаментальная наука. Более того, ученый может прямо указывать буржуа, что тот в своей хозяйственной деятельности руководствуется вредными антинаучными мифами. Запасы нефти «объективно» исчерпаются, воздух «объективно» превратится в угарный раз, рабочие «объективно» обнищают или покончат с собой, деньги «объективно» обесценятся после очередного биржевого кризиса и т.д.

Причины и условия постоянных колебаний ученых между тем, чтобы одной рукой услужливо брать у капиталистов, менеджеров или чиновников деньги на прикладные исследования, а другой крестить их как безумных варваров – это тоже очень важный и интересный вопрос. Вместе с тем, мне не кажется, что на него может быть дан убедительный ответ в логике кого-то из представителей первого поколения критических теоретиков.

При этом я признаю, что набросы франкфуртцев совсем не беспочвенны и до сих пор актуальны, потому что помогают в очередной раз осознать нам настоящую трагедию позитивизма. Она заключается в том, что честный позитивист, к сожалению, никогда не может перейти в планомерное контрнаступление против своих критиков. Ему необходимо признать, что одной только науки недостаточно для рациональной формулировки этики, эстетики и политики. Эти вопросы навсегда останутся вне компетенции научного метода.

Симптоматично, что главные защитники автономии социологического исследования Макс Вебер, Карл Маннгейм и Пьер Бурдье продолжают сидеть в окопах научной рациональности и не особо то пытаются их покинуть. Просто если Вебера больше занимает сдерживание угрозы слева, отвергающей науку в пользу политики, то для Бурдье опасна в первую очередь угроза справа, подчиняющая науку логике рынка и пытающаяся воплотить антиутопию франкфуртцев в жизнь. Маннгейм пытается воевать на оба фронта.

Как социологу мне совершенно достаточно и скромного оборонительного проекта нашей науки. Называйте его позитивистским, неокантианским, прагматистским – ярлык не столь важен. Важен смысл: занимаясь социологией, вполне возможно объединять научную объективность с некоторой долей критики идеологии, что бы ни говорили ее хулители. Собственно, этим я и занимаюсь днем, собирая интервью с независимыми российскими социологами и составляя датасет с их соц-дем характеристиками.

Однако как философу поневоле – ночью мне снятся сны. В них мы перестаем копаться саперными лопатками в грязи, смело ломим штыками вперед и окончательно побеждаем буржуев, функционеров, коррупционеров, антиваксеров, постструктуралистов и других противников Просвещения… Эх… Вот именно здесь на поле боя появляется Юрген Хабермас и начинает размахивать перед всеми сражающимися сторонами своим знаменем коммуникативной рациональности. Тут я просыпаюсь. Моя заметка обрывается.