Madrid

18, El Madrid de la guerra

Página 27 de 67

El esfuerzo de los republicanos por establecer paralelismos entre 1936 y 1808 les llevó a desenterrar el concepto de pueblo («el pueblo de Madrid») y acuñar un par de eslóganes que se hicieron mundialmente famosos («No pasarán» y «Madrid será la tumba del fascismo»), tanto más tristes cuanto que finalmente los rebeldes pasaron sin empeños militares especiales y para quedarse cuarenta años, y de la guerra civil salió el fascismo alemán e italiano lo bastante enardecido como para convencerse de que ganarían la Segunda Guerra Mundial, si la empezaban. Lo recordó la tanguista Celia Gámez en un célebre cuplé, propio de alguien que demostró tener muy mal ganar: «No pasarán , gritaban los marxistas… Ya hemos pasao , decimos los facciosos».

Antonio Machado, la verdad, tampoco quedó mucho mejor; había dicho al principio de la guerra: «Madrid, ¡qué bien resistes!». Hasta que dejó de resistir, igual que Pasionaria («Más vale morir de pie que vivir arrodillado», dijo ella antes de ir a prosternarse ante Stalin otros veinte años). Pero como Machado es un gran poeta, preferimos recordar otros versos suyos, más que los que le dedicó a Líster («si mi pluma valiera tu pistola»), como de su hermano Manuel cualquier otro también que el de «la sonrisa de Franco».

Mientras duró la guerra, los madrileños, fueran del bando que fueran, se enfrentaron principalmente a los tres famosos problemas (desayuno, comida y cena) que pocos consiguieron resolver el mismo día (excepto Ontañón y Alberti; a punto de terminar la guerra se los encontró Morla, que estaba en los huesos, y consignó en su diario con intención zumbona: «Están gordos»). A los tres meses de guerra ya no quedaba comida en Madrid y ni el mercado negro pudo paliar el hambre: no había qué comprar y el dinero valía nada. Se hicieron famosas las raciones de pan (100 gramos por persona y día) y de malta tostada (por café) y de lentejas con gusano (llamadas «de Negrín»), monotonía rota por alguna naranja de Valencia o más raramente algún huevo o algún filete de caballo o de burro. Los ideales de la guerra dieron paso en la memoria de todos a un único recuerdo: el hambre.

La rutina de la guerra convirtió Madrid en una ciudad que cada día pasaba del surrealismo a lo dantesco por un corredor kafkiano.

El primer cambio notable fue de color.

Cambió el tono: desapareció de ella cualquier atisbo burgués, empezando por los sombreros, en proporción inversa al aumento de los overalls hechos de dril azul (que darían nombre al susodicho El Mono Azul ). Los hombres trataban de disimular su pasado dejándose barbas de tres días y las mujeres, prescindiendo de los cosméticos. Y aun así, los cazadores no se dejaban engañar por el aspecto (a JRJ. llegaron a mirarle la dentadura, buscando el oro). La falta de jabón influyó, claro, en la higiene, pero las pituitarias son de lo más democráticas, y al poco tiempo todos dejaron de oler, oliendo todos parecido. Los dueños de los palacios y muchas casas burguesas tuvieron que compartirlos con los miles de evacuados de los pueblos ocupados por los rebeldes o de los barrios donde se fijó el frente (de Vallecas hasta la Ciudad Universitaria), y el centro de Madrid se proletarizó.

135. Plaza de España, monumento a Cervantes y cañón, 1936. Una versión del discurso de «las armas y las letras» puesta al día.

136-137. Fortificación de la Cibeles. Fue en un primer momento una novedad festiva, una atracción. Quedaba por delante toda la guerra, y la Cibeles acabó siendo testigo de años de sitio, bombardeos y privaciones.

La gente llegó a no abandonar su butaca en el cine o el teatro cuando sonaban las alarmas antiaéreas ni la cola del pan: encontraban más intolerable morirse de aburrimiento o de hambre.

Las carteleras de los periódicos nos recuerdan los espectáculos que se daban (mucho cine soviético y mucho teatro patriótico junto al folclorismo andaluz de los Quintero y de Arniches), mezclados con sueltos inquietantes de sentencias judiciales, bulos y consignas encaminadas a mantener alta la moral de combatientes y retaguardias. Con el transcurso de los meses, Madrid, que había dejado de ser de facto la capital de España por segunda vez desde Felipe III (la otra fue el Cádiz de 1812), se convirtió en una capital de provincia en la que muchos del bando republicano acabaron hartos del «no pasarán»y los otros, de esperar a Franco.

Fue el momento en que el coronel Casado, ayudado por el socialista Besteiro y algunos anarquistas y de acuerdo con los militares de la Junta de Defensa, acabó sublevándose contra el gobierno y los comunistas que lo mangoneaban. Tras unas jornadas de lucha callejera y muchos muertos (qué importaban, ya todo el mundo había dejado de llevar la cuenta) se hicieron con el control de la ciudad y se la entregaron a Franco al comprender que no se podía prolongar un minuto más el sufrimiento de los madrileños. Estos se lo agradecieron saliendo en masa a la calle brazo en alto, muchos de los cuales estaban ya cansados de saludar levantando el puño. Las preguntas que muchos se hicieron fueron estas: ¿por qué Franco no entró antes? y ¿cómo es posible que en Madrid hubiera tantos falangistas, dónde estaban?

La guerra dejaba una ciudad física y moralmente destruida.

138-139. Cartel de apoyo a Madrid y la Puerta de Alcalá engalanada en noviembre de 1937 para la celebración del XX Aniversario de la URSS.

140-141. Juan Pando, Gran Vía , h. 1937. Si sobrevivían al bombardeo diario y a los obuses sin estallar, se dedicaban a la busca y venta de la metralla. Los sacos terreros de la imagen inferior remiten a un tiempo, 1937, en que a la Gran Vía, oficialmente avenida de la Unión Soviética, se la llamó también avenida de los Obuses.

Los ladrillos rojos de la fachada de la casa que está en Bárbara de Braganza esquina con Recoletos (sede de Mapfre) estuvieron llenos de picotazos mucho tiempo. Una buena casa, grande, burguesa, palaciega. Durante años me pregunté qué podía haberlos causado, eran como golpes percutidos con punzón y martillo. Si los hubiera contado habrían resultado más de quinientos o seiscientos, yo no sé, muchos. Estaban agrupados sobre todo alrededor de dos o tres ventanas del primer y segundo piso. Hace años, leyendo las memorias de alguien en las que relataba el golpe del coronel Casado, me enteré de que en aquella casa resistió durante horas un grupo de comunistas. Aquellos picotazos eran recuerdo de las jornadas que preludiaron la capitulación de la ciudad sitiada. Un día esa fachada se cubrió de andamios y plásticos, y cuando los quitaron, las cicatrices habían desaparecido tras una cirugía que operó a un tiempo sobre la estética y sobre la memoria.

La guerra había empezado con fotos, y terminó con fotos: calles vacías, edificios en ruinas, enseres y basura tirados en cualquier parte, por un lado, y gentes enardecidas recibiendo a los vencedores, después de tres años de penalidades.

¿Qué quedaba del Madrid en guerra? Muchas historias, unas de heroicidad y resistencia numantina y otras de cobardías y vilezas, muchas de solidaridad y otras de egoísmo, arropadas todas por el hambre y el miedo a las bombas franquistas y el terror a las sevicias de retaguardia.

Madrid está lleno aún de heridas de la guerra. Unas se ven, otras no. Cuando el Comisionado de la Memoria Histórica, nos llevaron al Retiro a ver uno de los casi mil refugios antiaéreos que hubo en la ciudad, y en el Comisionado recibimos también un día una carta del presidente del Círculo de Bellas Artes. Nos amenazó en una carta de rábula, la mar de graciosa, con llevarnos a los tribunales si se nos ocurría poner en «su» fachada una placa que recordara que allí estuvo la que fue, antes de trasladarse a Fomento, la más siniestra y sanguinaria de las checas que operaron en Madrid. Su argumento: en el Círculo se torturó menos que en otras partes y durante menos tiempo, y los que de allí salieron para ser «paseados» o ejecutados tras las farsas judiciales que tenían lugar en sus salones, no por pomposos menos dignos de respeto, eran nada comparados con los «paseados» y ejecutados en otras partes. La placa, por supuesto, no se puso (y hasta la fecha tampoco en Fomento, ni en la Casa de Correos la que estaba proyectada para recordar la Dgs franquista, omisiones todas ellas que celebro: «un exceso de memoria daña la vida», Nietzsche). Y en este caso más: nunca hay muchos voluntarios dispuestos a recordarlo todo .

142. Primeras ediciones de Madrid de corte a checa , Madrid es nuestro , Checas de Madrid , A sangre y fuego y Madrid .

143. Juan Pando, Gran Vía , h. 1937. Esta fotografía desveló la historia de uno de los dos niños. Vivían de vender la metralla de las bombas. Para cuando la foto se publicó por vez primera, 2007, era ya un anciano: quedaban atrás correccionales, cárceles y venta en el Rastro de relojes y estilográficas.

144. El Palacio Real desde una de las casas bombardeadas de la Cuesta de San Vicente. Unos metros más abajo, el río divide desde noviembre de 1936 las dos zonas, las fuerzas republicanas que defienden Madrid y las tropas franquistas que lo sitiaron durante dos años y medio.

Al tiempo que Franco se aprestaba a reconstruir los edificios y barrios bombardeados, restablecer los suministros, ocupar las instituciones, premiar a los suyos y recuperar el patrimonio (los cuadros del Prado, evacuados durante la guerra, pero no el oro del Banco de España, en manos de Stalin en pago de un armamento que resultó a todas luces el timo del siglo), al tiempo que administraba la victoria, digo, su policía política y la Falange se aplicaron a la siniestra tarea de perseguir y exterminar a cuantos enemigos no habían tenido la suerte o la posibilidad de huir al extranjero (como la tuvieron buena parte de sus dirigentes), prolongando el terror en Madrid unos cuantos años más.

En vista de ello Serrano Suñer poco antes de terminar la guerra se propuso dejar a Madrid sin la capitalidad de España: «Se había cumplido todo lo que le habían advertido a Felipe II», le dijo a Franco, refiriéndose a que «Madrid no había hecho otra cosa que asistir a la pérdida de los reinos [“Si quieres aumentar tus reinos lleva la corte a Lisboa; si quieres conservar los que tienes, déjala en Valladolid, y llévala a Madrid si quieres perderlos”] […] Le aseguré que Madrid era caldo de cultivo para todo lo malo, todo lo decadente, con un subsuelo moral y político repugnante y le dije que solo en un pueblo donde hay tanta gente capaz de decir esa imbecilidad que es el dicho «de Madrid al cielo y en el cielo un agujerito para verlo» merecería que por cursi dejara de ser la capital». Propuso como capital Sevilla y Franco lo llevó al Consejo de Ministros: «Pero hombre, Serrano, si lo que está esperando todo el mundo es volver a Madrid», le replicaron. La capitalidad se quedó, pues, en Madrid, que volvió a llenarse de checas, pero no fueron necesarios los «paseos» nocturnos: estos se llevaron a cabo a plena luz del día, en cumplimiento de sentencias criminales dictadas por unos tribunales militares que escarnecían a los reos sistemáticamente con la acusación sarcástica «de haber amparado a la rebelión».

La promesa de los vencedores de respetar a cuantos no tuvieran «delitos de sangre» se demostró un descomunal engaño: en unos meses las cárceles de Madrid se llenaron de miles de reclusos y reclusas, hasta desbordarlas y tener que enviarlos a penales de toda España. La mayor parte de quienes soportaron sentencias de penas de muerte en primera instancia. Solo en Madrid se fusiló a unas tres mil personas, pero en cuanto se vio, tras el fin de la Guerra Mundial, que los aliados respetarían al régimen de Franco, a la mayor parte de los condenados a penas elevadas se les rebajaron considerablemente y, después de haber pasado cinco o seis años en cárceles y penales, la mayoría fueron puestos en libertad (tampoco el Estado podía mantener tan costosa represión), pero en muchos casos su vida en libertad no fue más fácil que la que habían llevado en prisión (y así lo cuenta el periodista represaliado Fernández Cué en unas cartas inéditas que encontré hace poco en el Rastro, implorando al director general de Prisiones, Máximo Cuervo –sublime nombre para su cargo–, le deje regresar a la prisión, donde al menos tenía garantizado un techo y el pobre rancho carcelario).

145. La Gran Vía, h. 1940, y el homenaje de Madrid al Führer, que sucedía al monumental que se le hizo tres años antes a Lenin y Stalin, sin solución de continuidad, como suele decirse.

Para cuando muchos pudieron volver a Madrid, encontraron Madrid transformado.

No fueron pocos los que, corriendo peligro de ser descubiertos, reconocidos o delatados en sus pequeñas ciudades de provincias, vinieron con la esperanza de pasar inadvertidos entre la muchedumbre de una gran ciudad, y los que eran de Madrid y habían hecho la guerra con los republicanos, se agazaparon como pudieron y sufrieron las depuraciones, cárceles y vejaciones correspondientes.

Madrid fue unos años la ciudad en la que, excepto aquellos de acrisolado pasado derechista, había que moverse con sigilo. Los del bando perdedor dejaron de hablar de la guerra, mientras los otros se empleaban en exaltar la victoria.

Lo primero que hicieron Franco y la burguesía en cuanto ganaron la guerra fue expulsar a los intrusos y llevarlos de nuevo a sus barrios obreros, y devolver a Madrid su «señorío» (sic). Volvieron a las calles de Madrid los sombreros, las corbatas y los zapatos de tacón. En cuanto a los que la perdieron, si se quedaban en Madrid, bajaron la cabeza, esperanzados de confundirse con la multitud.

Madrid se convirtió en la capital del silencio, nadie contaba nada de la guerra (y así siguió siendo otros cuarenta años), pero nadie la olvidaba. El momento recuerda los años que siguieron al trienio liberal de 1824, relatados por Galdós: del mismo modo que los absolutistas no parecían saciar su sed de sangre con ejecuciones arbitrarias y demenciales, los tribunales franquistas tampoco se diferenciaron de los tribunales populares que habían condenado durante la guerra a miles de desgraciados. Y en uno y otro caso, sin que nadie se atreviera a disentir por temor a acabar ellos mismos destruidos por los engranajes del odio, el terror y la venganza.

Acaso el último esfuerzo por reabrir la guerra perdida se produjo en 1945.

A comienzos de ese año los comunistas españoles enviaron desde Francia a Madrid un comando del maquis.

Yo no sabía nada de esa historia y es probablemente lo más increíble que le haya podido suceder a un escritor. Cuando yo lo leo en otros, no me lo creo, o peor, me digo: he ahí un escritor perezoso que ha de recurrir al manido recurso del manuscrito encontrado en una librería de viejo o en la gaveta de su difunto propietario o…

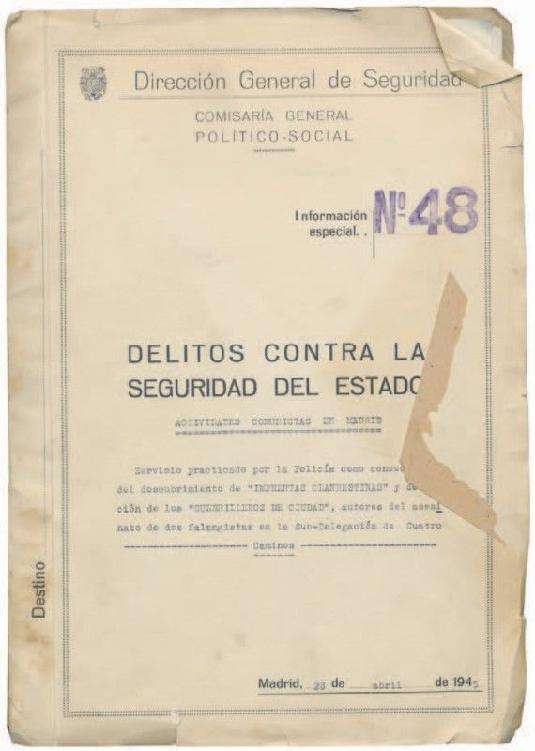

Una soleada mañana de mayo de 1993 me encontré en la caseta de Alfonso Riudavets de la Cuesta de Moyano con una carpeta de la Dirección General de Seguridad.

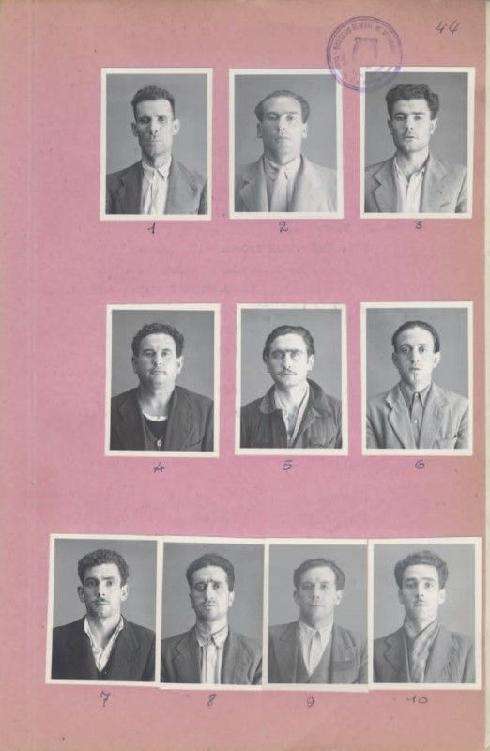

Riudavets ha sido el librero madrileño por cuyas manos han pasado, literalmente, más libros en toda la historia de la ciudad: tres millones, «a ojo de buen cubero», me ha dicho él. Acababa de comprar a un librero catalán la morralla que quedaba del archivo y biblioteca de un antiguo gobernador de Barcelona. En esa carpeta figuraba un epígrafe interesante en letras de imprenta: «Delitos contra la Seguridad del Estado», y debajo, escrito a máquina, este aún más llamativo: «Actividades comunistas en Madrid». Al abrirla saltaban a la vista, pegadas en sus páginas, unas fotografías de gran calidad de la vivienda familiar (una medio chabola) del responsable del operativo (un guardia urbano); otras del zulo donde tenía metida la imprentilla que imprimía la propaganda comunista, y de las imprentas legales de que se servían a espaldas de sus dueños; y otras de los diez hombres que protagonizaron el sumario. Los retratos de estos, jóvenes en su mayor parte que no habían cumplido los treinta años, rostros duros, serios, mirada de acero, impresiona más, sabiendo que cuando se les hizo esa foto estaban a dos o tres semanas de ser ejecutados. El documento, excepcionalmente bien conservado, incluye como pruebas algunos de los periódicos y panfletos impresos en esas prensas clandestinas.

La idea era atentar contra dependencias del gobierno y de Falange y causar algunas bajas con la esperanza de que los aliados, antes de que dieran por ganada la Segunda Guerra Mundial, y comprendieran que en España, aliada de Alemania e Italia, seguía viva la guerra civil, fantaseando con hacer necesaria la entrada en España de La Nueve, la célebre división del general Leclerc, con los mismos españoles que liberaron París. Ese comando del maquis asaltó finalmente un domingo por la noche la subdelegación de Falange en los Cuatro Caminos. El objetivo, desprotegido y apartado, era fácil de asaltar, y asesinaron sin estorbos al conserje, un mutilado de guerra, y a un joven falangista, ambos desarmados. Un paseo criminal en un barrio apartado de casas viejas y humildes («edificios nuevos de pobretería», los llamó Galdós cuando se hicieron a finales del XIX ). La conmoción en España fue tremenda, los maquisardos y sus cómplices fueron detenidos a los pocos días y siete de ellos ejecutados tras un consejo de guerra improvisado (como la mayoría entonces: al abogado defensor, de oficio, naturalmente, se le solía entregar el sumario a la puerta, minutos antes de empezar el proceso que quedaba visto para sentencía en un par de horas). El Régimen aprovechó la ocasión para convocar la manifestación más numerosa jamás habida hasta entonces en la ciudad, doscientas cincuenta mil personas (muchas más de las que celebraron el advenimiento de la segunda República), y demostrarles precisamente a los aliados que España era un pueblo unido a su caudillo con «adhesión inquebrantable».

146-147. Informe de la DGS de los Cuatro Caminos y página con algunos de los implicados. Mucho más que una novela. Sobre todo mucho más importante que la inmensa mayoría de las que se han escrito de ese y parecidos asuntos.

Todo esto quedó contado en La noche de los Cuatro Caminos , un libro de investigación acaso más novelesco que todas las novelas que haya escrito: miseria, delaciones, terror, Madrid en la posguerra y esa intriga que no ha superado jamás el arte; no hay realidad que no acabe pareciendo la mejor de las ficciones, de modo que una buena ficción solo puede ser aquella que parezca real, por fantástica que sea, como el Quijote . Un día José Luis Cuerda quiso hacer una película de La noche de los Cuatro Caminos , pero los productores le dijeron que era una historia triste y deprimente, y tenían razón, y el proyecto quedó olvidado.

Durante unos meses se dedicó uno a fatigar los archivos militares y el Histórico donde se custodia la «Causa General». Fue como ir levantando cadáveres de los que nadie quería hacerse cargo. Hablé mucho con la única superviviente del suceso (encargada de las pistolas del crimen, en el que no participó: pena de muerte, conmutada por treinta años de cárcel, de los que cumplió diecinueve; nunca le confesé que encontré otro sumario en el que aparecía acusada de haber «paseado» a dos chicos falangistas en 1936; ella tenía entonces veintiún años y fue para vengar a su novio, caído en la sierra luchando contra los fascistas). El desenlace de aquella historia puso fin no solo a los años más crueles, despiadados y siniestros de la posguerra (los que van de 1939 a 1945), sino a toda esperanza de recuperar las libertades democráticas de la República.

Y una coda triste de aquellos años fue el intento reciente (2019) de levantar en el cementerio de la Almudena un memorial a las casi tres mil víctimas ejecutadas por el franquismo, con nombres y apellidos. Lo promovió una corporación municipal de izquierdas y a ello se opuso el Comisionado de la Memoria Histórica, nombrado igualmente por ella, al considerar que entre esas víctimas había unos cientos de victimarios o asesinos (los de Cuatro Caminos o Pedro Luis de Gálvez, por ejemplo). Propuso entonces ese Comisionado un memorial conjunto, sin nombres, para las víctimas de uno y otro lado, pero los de izquierdas lo rechazaron (¿dónde se va a comparar una víctima de derechas con una de izquierdas?), convencidos de que las responsabilidades políticas y penales, si las hubiera habido, al perder la guerra ya habían prescrito, en tanto que aquellos que perdieron la vida por su condición derechista o religiosa estaban resarcidos de sobra con las honras fúnebres y preces que hubieran recibido del nacionalcatolicismo.

El silencio que se hizo en Madrid tras la guerra fue clamoroso. Todos, principalmente los perdedores, comprendieron que la única lucha que les estaba permitida era la de la supervivencia, y cada cual se centró en salir adelante como pudo, con la ayuda del fútbol y los toros, del cine y de la radio. El cine de ese tiempo da cuenta de esa sorda epopeya colectiva, naturalmente en blanco y negro, y la lenta conquista de la alegría y las ganas de vivir.

La reconstrucción de la ciudad sirvió de llamada a muchas gentes procedentes del agro. Las malas cosechas, las sequías «pertinaces» y la vuelta de caciques y terratenientes con ánimo de revancha, lo hicieron invivible para muchos. Los emigrantes procedían casi siempre del bando de los perdedores y de pueblos pequeños donde resultaba más difícil ocultarse (acaso como la mujer de luto que me tuvo de pupilo en Carabanchel Alto). En 1957 llegó a prohibirse en Madrid la emigración procedente de Andalucía y Extremadura. Aquel decreto resultó incapaz de contener las oleadas. Mano de obra barata que rehízo, reparó y mejoró barrios enteros (Argüelles, Chamberí, Ventas, Atocha y Puente de Vallecas), al tiempo que extendía la ciudad hacia el Norte para la clase media y para los ricos por el norte (la Castellana, Puerta de Hierro, Chamartín), lejos del centro viejo y de los barrios bajos del sur, donde aún vivían muchos de aquellos que durante la República y la guerra a punto estuvieron de quedarse con todo, incluidos esos palacios que la aristocracia quería perder de vista como los malos recuerdos.

La guerra y la posguerra acabaron con el sistema madrileño de hacer convivir casas humildes, palacios, museos, edificios, iglesias y conventos. Lo simpático de esta ciudad, la mezcla , desapareció casi por completo. A modo de reliquia lo conservaron los cines madrileños de la Gran Vía, los comercios de la Puerta del Sol, Mayor y Pontejos, la plaza de toros de Las Ventas y los estadios de fútbol del Atleti y del Real Madrid (rehechos años más tarde), y Franco devolvió a cada barrio su específica clase social. Lo que más habían temido en la derecha, la lucha de clases, quedó resuelto de un modo drástico: no habría lucha de clases, porque en cada barrio no habría más que una, la que le correspondiese.

La clase baja, por ejemplo, se quedó en los barrios bajos, los del Rastro, el barrio de Madrid en el que yo he pasado más tiempo, descontando el mío de las Salesas o Justicia.

Y digan lo que quieran los libros de Historia. A Franco, con la ayuda de la policía y la claudicación de la mayor parte de los vencidos, tampoco le salió tan mal lo de los barrios: murió en la cama cuarenta años después.