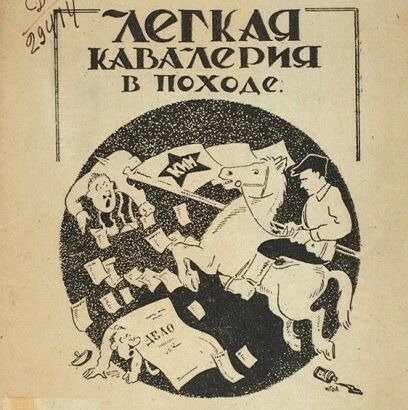

Легкая кавалерия комсомола

Все знают про хунвейбинов, группы молодёжи, которые в эпоху Культурной революции в Китае громили "каппутистов", "черных реакционеров" и тому подобные контрреволюционные элементы партии и промышленного сектора, стоявшие на пути строительства социализма.

Когда на Запад добрались первые сведения о Культурной революции, "новая левая" чрезвычайно возбудилась, поскольку увидела в этом инициированном Мао движении форму противостояния бюрократизму и перерождению. Явлениям, которые объективно являлись тормозом социалистического строительства в тех странах, где коммунисты стояли у власти. И до тех пор, пока на Западе был жив светлый миф о Культурной революции (который сами же китайцы и развеяли к концу 70-х, начав публично вскрывать недостатки, сопровождавшие сей процесс), хунвейбины продолжали оставаться для многих левых (не только маоистов, но и для тех, кто проповедовал "независимую" от китайско-советского раскола линию, типа иранских Фидаев, турецкого "Революционного Пути" или итальянской "Рабочей власти") своеобразным новаторским методом осуществления диктатуры пролетариата непосредственно самими массами. Которые бьют по внутренним врагам, невзирая на их былые заслуги перед страной, общественный статус или партийное влияние.

Мало кто в курсе, но некий аналог хунвейбинов существовал и в раннем СССР. И называлось это неоформленное движение молодых коммунистов "лёгкой кавалерией".

Как может быть некоторые знают, в РСФСР/СССР действовала Рабоче-крестьянская инспекция, Рабкрин, чьи функции были донельзя широки: начиная с борьбы с бюрократизмом хозяйственных органов и контролем за исполнением ими законов, заканчивая обучением рабочих и крестьян приемам управления государством. Работала эта структура не сказать чтобы очень эффективно. Прежде всего потому, что сотрудников РКИ было немного и с тем умопомрачительным валом разложения, которое охватило партию и хозяйственные органы в эпоху НЭПа, они не в состоянии были совладать.

Поздний советский агитпроп в целях воспитания будущих поколений в духе сплошной героики, деликатно умалчивал об этом, из-за чего у многих теперь складывается идиллическое впечатление об истории СССР и коммунистической партии, но реальная жизнь была далека от позднесоветского эпоса: коррупция, пьянство, воровство, халатность, бюрократизм, банальная тупость; короче, масса всевозможных недугов разъедали партийный и государственный аппарат на всех уровнях и на всех стадиях развития Советского государства, представляя угрозу для реализации самого социалистического проекта.

Столкнувшись с грандиозным объемом работ, сотрудники Рабкрина в 1926-27 гг. начали привлекать в качестве помощников молодёжь из комсомола. Просмотр жалобных книг в учреждениях, контроль за соблюдением трудового кодекса, проверка рабочих общежитий - такие изначально функции исполняли комсомольцы. Со временем, эта стихийная практика приобретала все бóльший размах. Так, в январе 1928 года в Одессе около 200 комсомольцев совместно с РКИ провели инспекцию ящиков городского Бюро жалоб, выяснив, что советское чиновничество почти не реагировало на сигналы снизу (некоторые жалобы лежали в ящиках по 2-2.5 года).

Вопреки мнению всевозможных антикоммунистов, ругающих диктаторские замашки большевиков, партия не осталась безучастной к этой стихийной инициативе.

На VIII съезде комсомола в мае 1928 года, после речей Иосифа Виссарионовича, указавшего на необходимость организации массовой критики снизу, массового контроля, насаждения внутрипартийной демократии, дело приняло более качественный оборот.

Причем если Сталин отделался лишь общими фразами про "борьбу с бюрократизмом", то в выступлении Бухарина конкретики было больше: он прямо заявил о необходимости добровольческого движения, "летучего неофициального контроля" в помощь Рабкрину, и даже обрисовал методы работы такого движения:

"Специальные группы комсомольцев должны ходить по магазинам, учреждениям, базарам, лавкам, комиссариатам и пр. Они приходят не в качестве казенных контролеров, не с мандатом, не с талоном и не с официальным требованием; они приходят либо просто как покупатели, либо как жалобщики, как просители, словом, как обыкновенные смертные наряду со всеми прочими. Таким образом, они получают материал, ведут учет того, что они получили при этих обследованиях. Эта кавалерия нужна потому, что только так, только ревизуя неофициально, можно действительно выкопать бюрократического противника, можно влезть в самое сердце злоупотреблений, можно действительно настоящие безобразия вскрыть, можно застать врага на месте преступления, а не тогда, когда он подчистится, заметет песочком все следы и жалобщика еще выставит, как бузотера, а самого себя — в честном виде".

По предложению съезда был дан старт массовому "кавалерийскому" движению критики и борьбы с внутренними пороками. Чьим инструментом должны были стать молодёжные группы, взаимодействовавшие с Рабкрином, в задачу которых входила организация внезапных вылазок, "рейдов", "налетов" на хозяйственные органы с целью выявления и исправления различных недостатков. Именно потому, что эти группы использовали лексику летучих кавалерийских отрядов эпохи Гражданской войны (своеобразного спецназа/групп быстрого реагирования той эпохи) движение и получило своё полуофициальное наименование - "лёгкая кавалерия комсомола".

Весной 1928 года были осуществлены первые массовые "налёты": в столице более двух тысяч комсомольцев посетили с проверками 400 государственных магазинов, вскрыв не только факты прямого хищения и спекуляции, но и жуткие организационные прорехи в работе самого торгаппарата Москвы. А в мае того же года осуществлен всесоюзный рейд по фабрикам и заводам, в ходе которого комсомольцы проверяли, насколько успешно профсоюзные органы доводят плановые требования до самих рабочих масс.

В целом, в 28-30 гг. , - в эпоху сворачивания НЭПа, - "кавалерийское движение" развернулось очень широко, внося свой вклад не только в борьбу с бюрократизмом и разложением на местах, но и содействуя делу рационализации производства, улучшения санитарных условий бытия рабочих, охраны социалистической собственности, исправлению недостатков органов рабочего снабжения и т.д. Десятки тысяч молодых "кавалеристов" более-менее крупных городов СССР стали неплохой опорой партии в этот сложный момент, когда страна была близка к погружению в тотальный хаос. Группы "кавалеристов" в 30-31 гг. выезжали так же и на село (там "кавалерийское" движение было очень слабым), где участвовали в хлебозаготовках, проверках работы созданных колхозов, вели борьбу с саботажем.

Сама по себе идея массового молодежного контроля была великолепна, чего и говорить. Однако она имела и объективные изъяны.

В отличие от китайских хунвейбинов, которые не были скованы никакими нормами и циркулярами, действуя согласно собственным взглядам на социализм (из-за чего на первом этапе Культурная революция и приобрела характер беспредела и анархии), "лёгкая кавалерия" была связана напрямую с бюрократическим аппаратом.

Потому что энтузиазм комсомольцев должен был быть пущен в конструктивное русло, так что "легкая кавалерия" отнюдь не являлась каким-то неуправляемым потоком, но скорее расширенной формой рабочего контроля, острие которой было направлено прежде всего против служащих среднего и низшего звена государственного и хозяйственного аппарата. Реагируя на жалобы снизу или предложения сверху, "кавалеристы" осуществляли свои мероприятия, выступая "рукой Рабкрина": именно туда поступали предложения и протоколы комсомольских "рейдов", а также отчёты о повторных проверках, на основании которых к тому или иному служащему могли быть применены репрессии, вплоть до снятия с работы, исключения из партии и возбуждения уголовного дела.

Таким образом, комсомольцы в рамках своей деятельности должны были поддерживать постоянную связь с РКИ, действовать под его контролем. Просто для того, чтобы сами усилия "кавалеристов" не пропали даром, т.к. никаких карательных функций комсомольцы не имели.

В этом заключается главное отличие "легкой кавалерии" от движения китайских "красногвардейцев" эпохи Культурной революции, которые могли снимать не только не понравившихся хозяйственников, но и вышибали партийных товарищей, заподозренных в "каппутизме". В случае же с СССР сами по себе партийные органы прямым атакам "легкой кавалерии" не подвергались, а если кто из партайгеноссе и падал жертвой "рейдов" и "налётов" (что регулярно происходило в 28-30 гг.), то только благодаря своим "достижениям" на ниве хозяйствования или государственного управления.

Другой изъян "кавалерийского" движения был связан с несоответствием между желаниями партийного руководства и уровнем политического развития самих масс. Посему предложения VIII съезда ВЛКСМ о создании отрядов "легкой кавалерии" во многих комсомольских организациях встретили в типичном формалистском духе а-ля "решения партии - в жизнь". То есть, при отсутствии низовой инициативы, горкомы и райкомы в приказном порядке создавали отряды комсомольского контроля, сами участники которых не понимали, зачем это нужно и как это работает. Такие наспех сколоченные бюрократами из имеющегося материала группы естественно были далеки от фантазий большевистских вождей о "сознательном революционном творчестве освобожденных масс".

Вполне естественно, что начиная с 1931 года это в целом полезное и правильное движение стало затухать.

Причиной тому являлось утомление бюрократической верхушки комсомола от действий собственных кадров, дестабилизирующих систему, перегружающих не только и так не слишком мощный аппарат Рабкрина и Центральной Контрольной Комиссии, но и органы МВД, прокуратуры, профсоюзов. Поэтому, несмотря на указания партийных верхов о необходимости содействия развитию массового движения "легкой кавалерии", комсомольские горкомы и райкомы в основном прекратили поддержку молодёжных групп. И никакие грозные указания ЦК ВЛКСМ или ЦК ВКПб исправить ситуацию не могли; на местах их просто не выполняли, ссылаясь на загруженность или отсутствие необходимых кадров.

Естественно, что утратив организационное начало, не имея направляющих, лишившись или ослабив связи с государственными органами, группы "легкой кавалерии" стали чахнуть даже там, где еще был жив молодецкий пыл.

В конце-концов, окончательно возобладал формализм: "кавалерийские" группы продолжали формироваться для отчетности, но либо почти никакой деятельности они не вели, либо эта деятельность была настолько забюрократизирована, что давала минимальные результаты. И хотя высшие партийные органы ВЛКСМ и ВКПб поднимали вопрос о бюрократизации, формализме и фактическом распаде "легкой кавалерии", никакого решения проблемы, кроме благих пожеланий, найдено не было.

Кое-где группы комсомольского контроля пытались работать самостоятельно, но, при отсутствии четкого представления о своих функциях и методах, они превращались в банальные народные дружины, - органы содействия милиции, - хватающие самогонщиков, мелких несунов, спекулянтов, нарушителей паспортного режима.

В 1932 году ВЛКСМ попытался возродить "кавалерийское движение" и оно таки было возрождено, но, во-первых, масштаб этой "второй волны" был уже куда меньшим, а во-вторых, бюрократический контроль стал еще строже. Так что функции молодежных групп были сведены почти исключительно к контролю на производстве, чего требовала развернувшаяся индустриализация, сопровождавшаяся повсеместно такими проблемами как халатность, неэффективность использования купленных за валюту станков, банальное воровство.

Фактически, "легкая кавалерия" середины 30-х дублировала деятельность профсоюзных органов, проверяя качество исполнения плановых заданий, сражаясь за рационализацию и эффективность производства, борясь против расточительности и халатности, всемерно содействуя развитию стахановского движения.

Однако бюрократизм окончательно одолел остатки живой инициативы и "легкая кавалерия" как особое движение комсомола к 36-37 гг. сошло на нет.

После смерти Сталина КПСС взяла курс на возрождение "легкой кавалерии" с той же целью, какую ставили перед комсомольцами 20-30-х: борьба с бюрократизмом и волокитой, контроль за эффективностью работы хозяйственных и, в меньшей степени, государственных органов, противодействие всевозможным антиобщественным порокам, поразившим аппарат, вроде алкоголизма, воровства, коррупции, кумовства. В 56-59 гг. под эгидой верхушки ВЛКСМ вновь начались "рейды" и "налёты", но эффект от этой деятельности был не так велик, как хотелось бы. Тем не менее, партийное руководство упорно продолжало эксперименты в области привлечения молодёжи к контролю над производством, стройками, колхозами.

Увенчалось все это официальным воссозданием "легкой кавалерии" в виде движения "Комсомольский прожектор" (получившим своё имя благодаря речам Хрущева об "освещении прожектором коммунистического контроля всех участков производства") в 1962 году. Задачей которого, опять же, являлось не только борьба со всеми видами реакционных тенденций, тормозящих строительство социалистического хозяйства, но и вовлечение молодёжи в экономическую жизнь страны, обучение её эффективному промышленному управлению, подготовка кадров для социалистического производства. Вся эта практика укладывалась в рамки идеи о постепенном отмирании государства и переходе к социалистическому самоуправлению на основе коммунистической этики, обозначенному Третьей программой КПСС 1961 года.

И, так как одним из основных методов борьбы с проблемами являлось публичное порицание, в 62-63 гг. по Союзу прокатилась настоящая волна статей и публикаций, в которых комсомольцы вскрывали и бичевали недостатки даже на передовых предприятиях. Широкое освещение всевозможных прорех социалистической промышленности, создававшее картину, кардинально отличавшуюся от официального благолепия, привело к тому, что в декабре 1963 года ЦК ВЛКСМ осудил "местные комсомольские издания", которые "неправильно" освещают работу КП. "Излишняя критика" пороков советского строя, по мнению верхушки комсомола, не только действовала деморализующе на советский народ, но и давала пищу для буржуазной контрреволюционной пропаганды.

Соответственно, решительно притормозив поток "критики снизу", подрывавшей веру в эффективность социалистического строя, КПСС лишило КП основного инструмента борьбы и воздействия на общество (если о проблемах нельзя говорить, то как с ними успешно бороться?). И хотя осторожная критика широко распространенных в обществе проблем по-прежнему допускалась, партия всевозможными мерами сдерживала инициативу молодежи, закономерно опасаясь, что обсуждение принципиальных проблем экономики и производства способно привести молодёжь к нехорошим политическим выводам.

Вот в таком усеченном и полускованном состоянии "Комсомольский прожектор" и продолжал функционировать вплоть до развала СССР, аккуратно бичуя множество мелких недугов, но не имея никакого права слишком глубоко копать в поиске их источника.

В этом плане что "легкая кавалерия" 20-30-х, что "Комсомольский прожектор" 60-80-х, будучи несомненно полезными, важными и перспективными методами развития низовой демократии и низового контроля, были, выражаясь поэтически, оскоплены запретом на критику самой политической линии КПСС, её решений и конкретных шагов партийного аппарата.

Вероятно, в этом была своя логика, т.к. перед глазами руководителей КПСС уже были примеры Польши, Венгрии или Китая (движение по усилению гласности "байхуа юньдун" 1957 года), где вышедшая из-под контроля кампания "здоровой критики" политического руководства очень быстро переросла в откровенно антикоммунистическую агитацию, увенчавшуюся, в венгерском случае, контрреволюционным мятежом.