Ключичное Сочленение

Ключичное Сочленение

Внимание! Мы возобновляем проведение очных семинаров!

×

Главная Блог Суставные мобилизации Анатомия акромиально-ключичного сустава

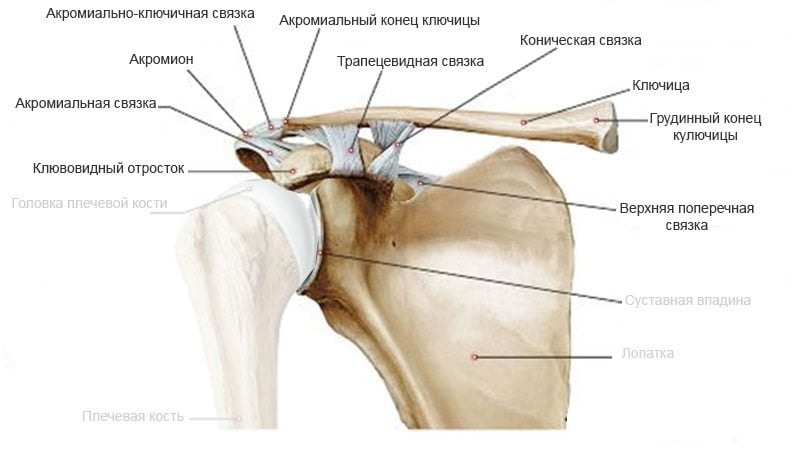

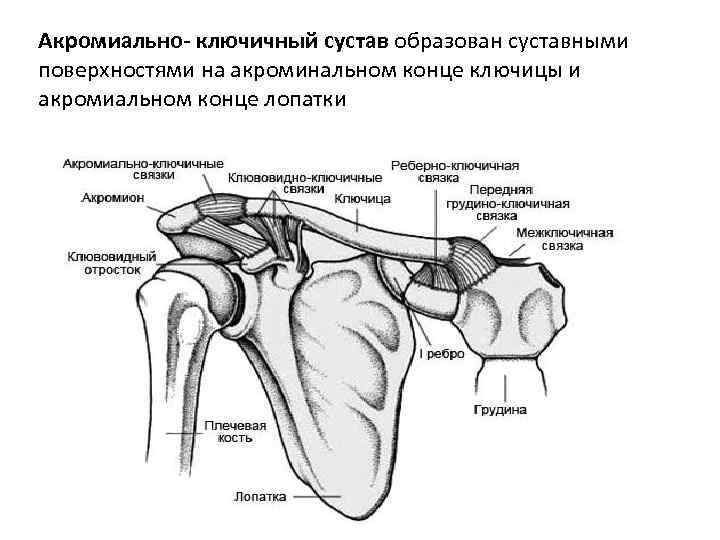

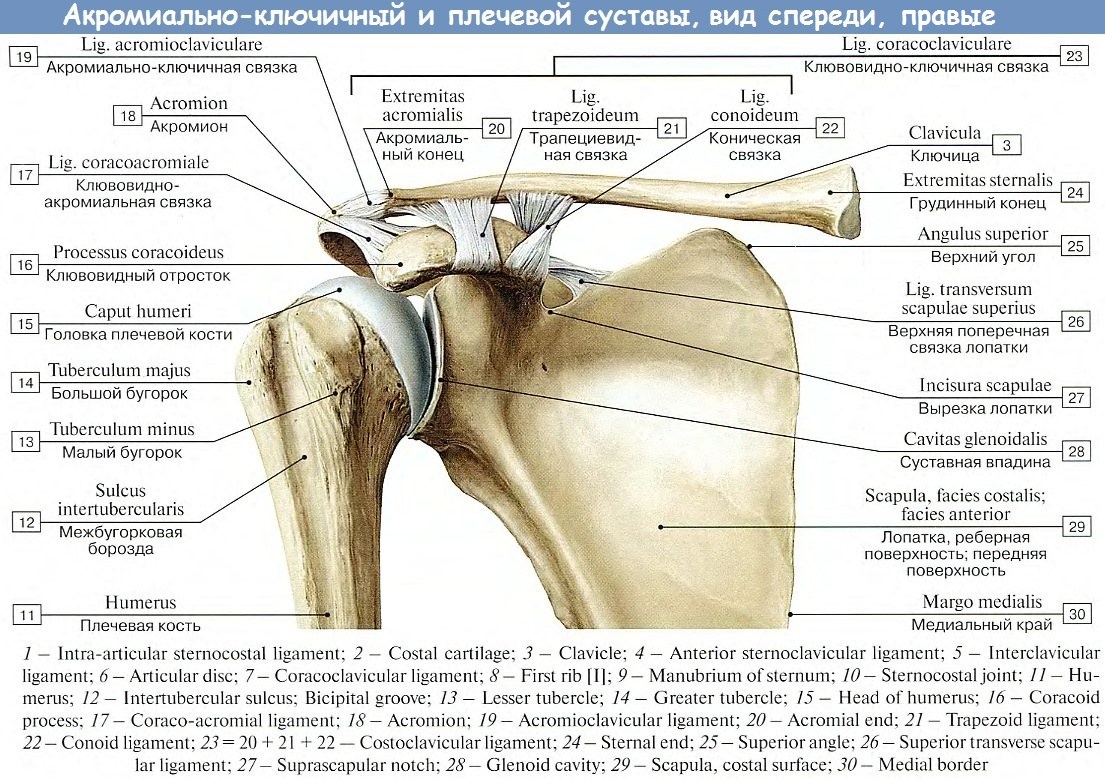

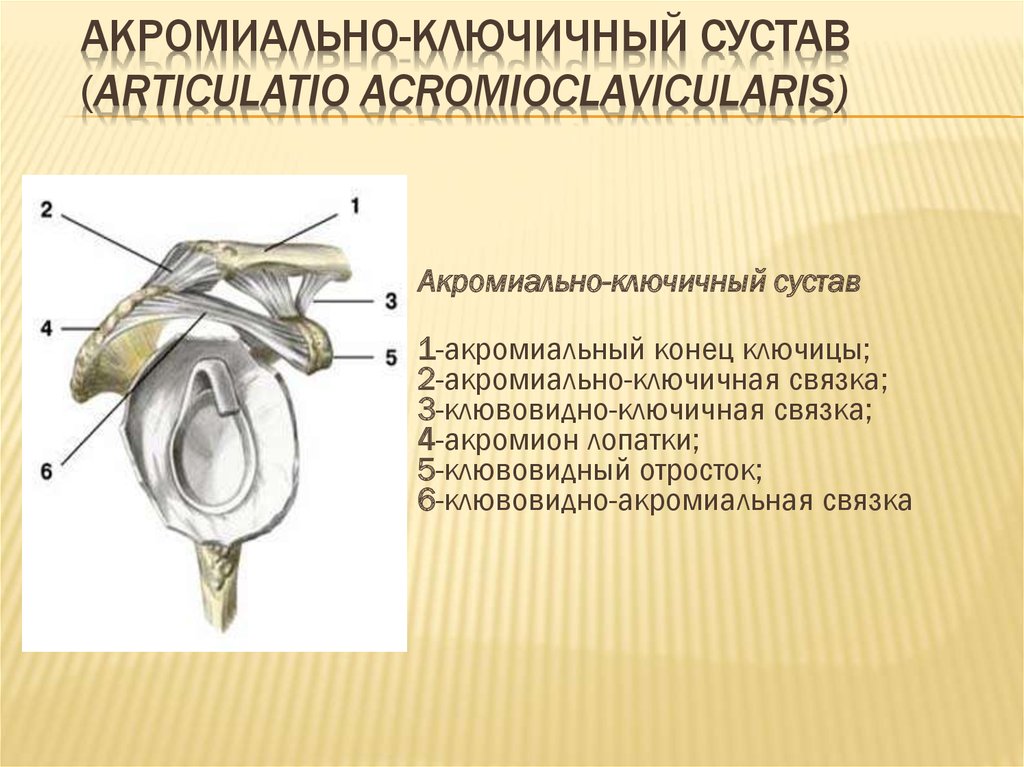

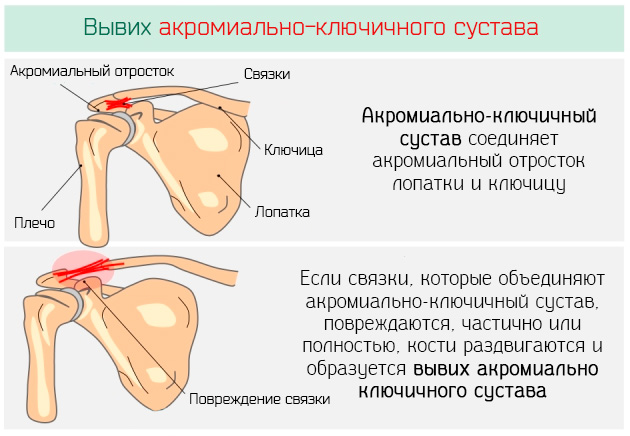

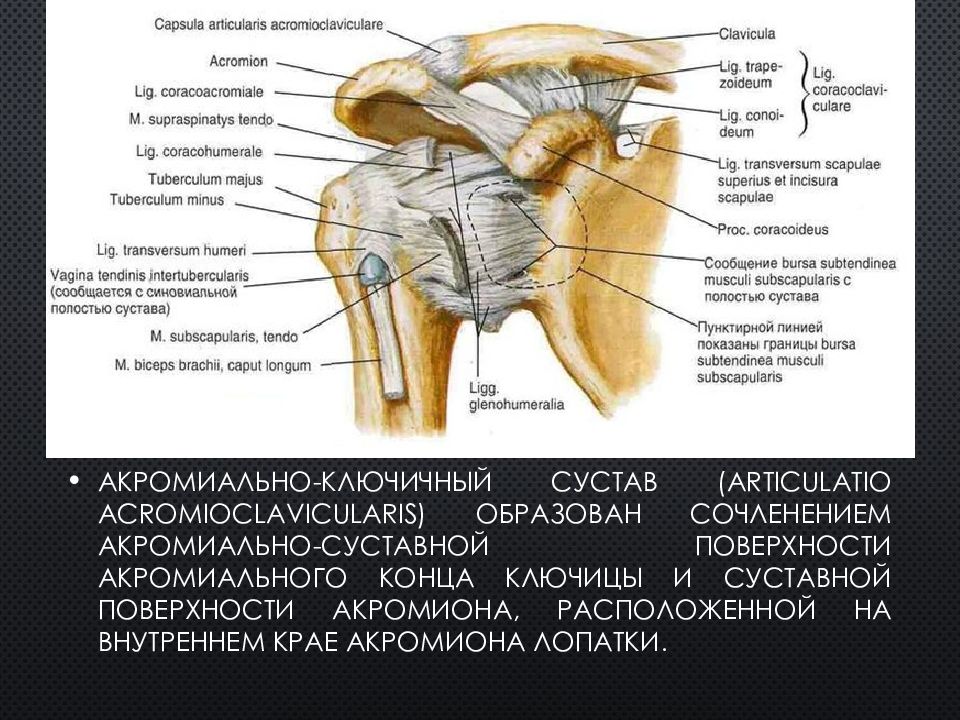

Акромиально-ключичный сустав (АКС) – это один из четырех суставов, которые составляют плечевой комплекс. АКС образован акромионом и акромиальным концом ключицы, и представляет собой синовиальный сустав скользящего или плоского типа. Посредством АКС лопатка прикрепляется к ключице, а верхняя конечность к туловищу.

АКС является сочленением между акромиальным концом ключицы и малой фасеткой акромиона. Сочленяющие поверхности являются несовместимыми, т.к. отличаются друг от друга по конфигурации. Они могут быть плоскими, вогнутыми-выгнутыми или обратными (реципрокно выгнутыми-вогнутыми). Наклон сочленяющих поверхностей изменяется от одного индивида к другому. Описываются 3 типа суставов, в которых угол наклона контактирующих поверхностей варьируется от 16 до 36 градусов относительно вертикальной оси. Чем ближе поверхности находятся к вертикальной оси, тем более склонен сустав к износу под действием поперечных сил. Учитывая конфигурацию сочленения, внутрисуставные движения данного сустава непредсказуемы.

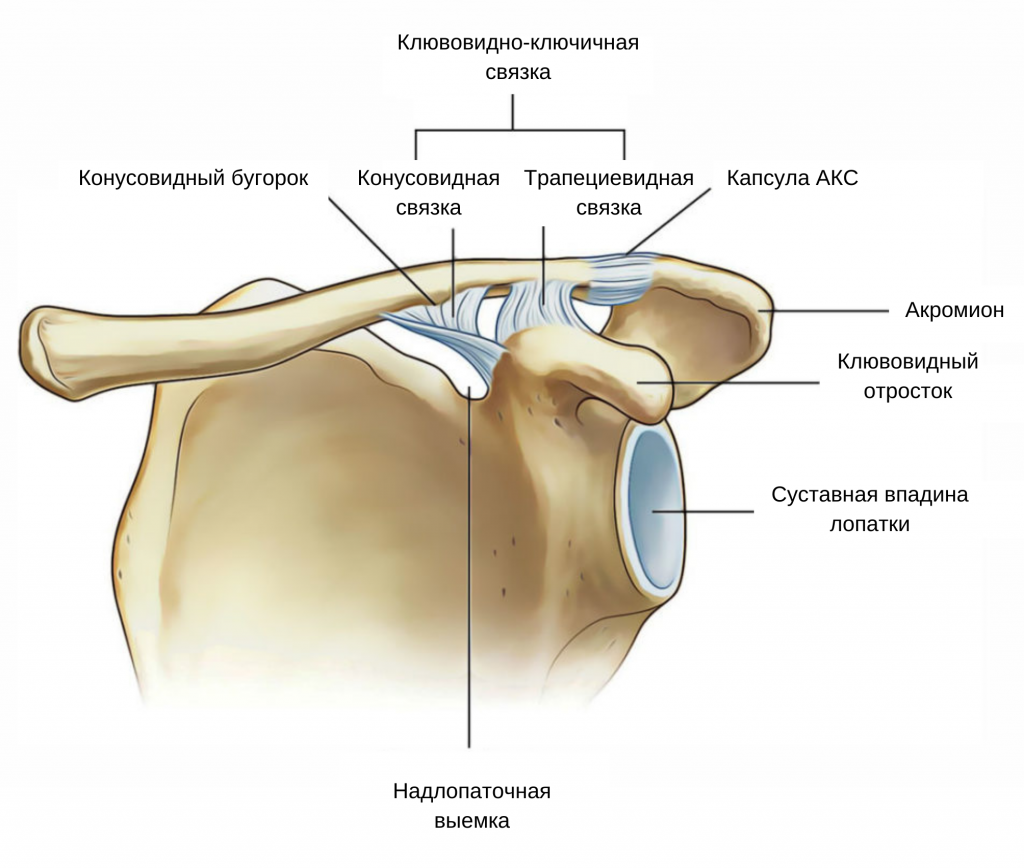

Капсула и связки акромиально-ключичного сустава

Капсула АКС и окружающие сустав связки работают вместе, обеспечивая стабильность и поддерживая контакт ключицы с акромионом.

Друзья, совсем скоро состоится семинар Георгия Темичева «Диагностика и терапия проблем плече-лопаточного комплекса». Узнать подробнее…

Капсула АКС тонкая и покрыта синовиальной оболочкой. Кроме того, она слабая и усиливается за счет капсульных связок, которые, в свою очередь, усиливаются за счет прикреплений дельтовидной и трапециевидной мышц. Без нижних и верхних капсульных связок капсула АКС не была бы достаточно сильной, чтобы сохранять целостность сустава.

Клювовидно-ключичные связки состоят из конической и трапециевидной связок, которые не контактируют с суставом напрямую. Эта комбинированная связка является основной опорной связкой АКС. Клювовидно-ключичные связки идут от клювовидного отростка до нижней стороны ключицы, рядом с АКС. Эти связки отвечают за горизонтальную стабильность, что делает их особенно важными для предотвращения дислокации АКС. Оба типа связок также ограничивают вращение лопатки. Главная роль клювовидно-ключичной связки заключается в том, что она осуществляется продольное вращение ключицы, необходимое для полной амплитуды движений во время подъема верхней конечности.

Про подвывих плеча можно почитать тут.

Акромиально-ключичная связка усиливает суставную капсулу и служит основным сдерживающим фактором для смещения АКС кзади и его заднего осевого вращения.

Размеры диска АКС отличаются у разных людей. Кроме того, они могут меняться с возрастом и отличаться в зависимости от стороны у одного и того же человека. В течение первых двух лет жизни АКС представляет собой комплекс, состоящий из волокнистой хрящевой ткани. По мере использования верхней конечности развивается внутрисуставное пространство, при этом внутри сустава могут встречаться остатки фиброзно-хрящевой ткани.

Ключица служит местом прикрепления для многих мышц, которые действуют на верхнюю конечность и голову. К ним относятся:

Считается, что движения лопаточно-грудного сустава – это комбинация движений грудино-ключичного сустава и АКС. Движения АКС описываются как движение лопатки относительно ключицы. Сюда относятся:

Закрытая позиция АКС возникает, когда плече-лопаточный сустав отведен на 90 градусов. Открытая позиция АКС не определена.

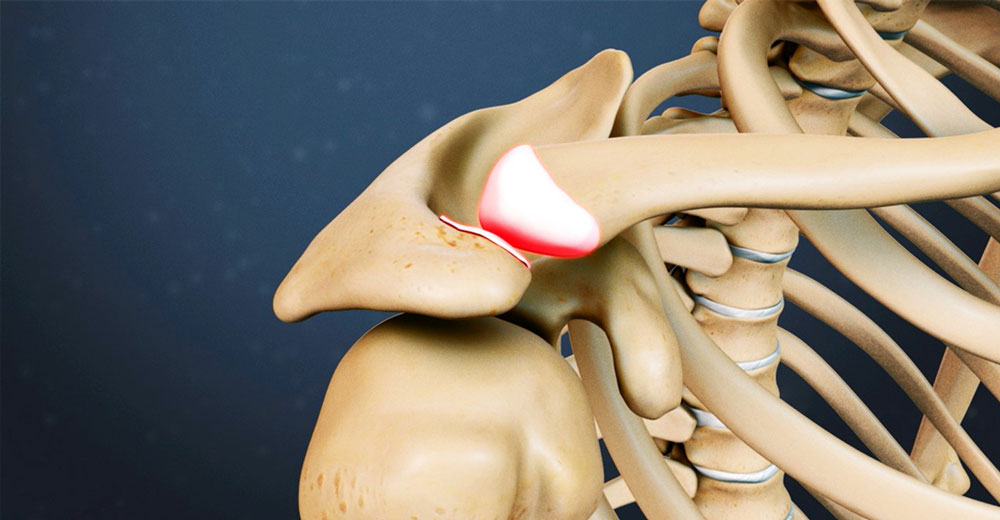

АКС сильно подвержен травме и дегенеративным изменениям. Это происходит из-за его малых и неконгруэнтных поверхностей, которые приводят к большим силам на единицу площади. Дегенеративные изменения прослеживаются уже на 2-м десятилетии, а само суставное пространство обычно сужается к 6-му десятилетию.

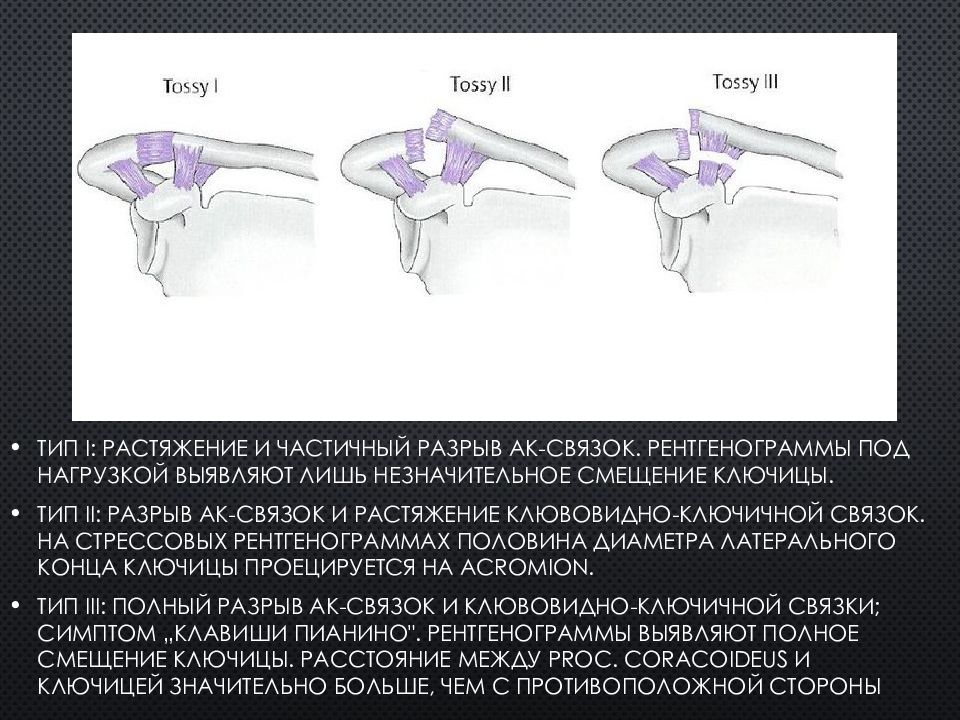

Частичный разрыв акромиально ключичного сочленения

Анатомия акромиально-ключичного сустава | KinesioPro

Инфекционный артрит грудино-ключичного сочленения...

Соединения костей пояса верхней конечности

Артроз акромиально ключичного сочленения: лечение и симптомы

Инфекционный артрит грудино-ключичного сочленения: хирургический взгляд на проблему

Журнал: Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015;(7): 57-61

Липатов К. В., Бородин А. В., Комарова Е. А., Пономаренко Г. П., Гостищев В. К. Инфекционный артрит грудино-ключичного сочленения: хирургический взгляд на проблему. Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова. 2015;(7):57-61. https://doi.org/10.17116/hirurgia2015757-61

Кафедра общей хирургии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, ГКБ №23 им. «Медсантруд», Москва

Цель исследования — изучить особенности возникновения, диагностики, клинического течения инфекционного артрита грудино-ключичного сочленения (ГКС), а также разработать дифференцированную лечебную тактику в зависимости от клинической формы и стадии заболевания. Материал и методы. Проанализированы результаты обследования и лечения 18 пациентов с инфекционным артритом ГКС в возрасте от 27 до 88 лет, находившихся на стационарном лечении в период 2008—2014 гг. В зависимости от клинического лечения были выделены острые или хронические формы заболевания, а по характеру поражения тканей: серозный артрит, параартикулярная флегмона, остеоартрит. Началу заболевания часто предшествовали такие состояния, как переохлаждение и тупая травма. Среди фоновых заболеваний встречались сахарный диабет и наркомания. Отмечено также развитие заболевания как варианта гнойного метастазирования при сепсисе. Среди инструментальных методов диагностики наибольшей информативностью обладают остеосцинтиграфия, компьютерная и магнитно-резонансная томография. Результаты. Инфекционный артрит ГКС чаще всего имел гематогенное происхождение, а наиболее частым возбудителем был золотистый стафилококк. На ранней стадии заболевания — серозный артрит — эффективным было консервативное лечение, основным компонентом которого являлась антибактериальная терапия. При параартикулярной флегмоне выполнялась неотложная операция, которая предусматривала вскрытие и дренирование очага. Резекция ГКС выполнялась в отсроченном порядке после стихания острых воспалительных явлений обычно спустя 2—3 мес.

Кафедра общей хирургии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, ГКБ №23 им. «Медсантруд», Москва

Кафедра общей хирургии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова

Кафедра общей хирургии Первого Московского государственного медицинского университета им. И.М. Сеченова

Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России, Москва

Кафедра общей хирургии Московской медицинской академии им. И.М. Сеченова, ГКБ №23 им. «Медсантруд», Москва

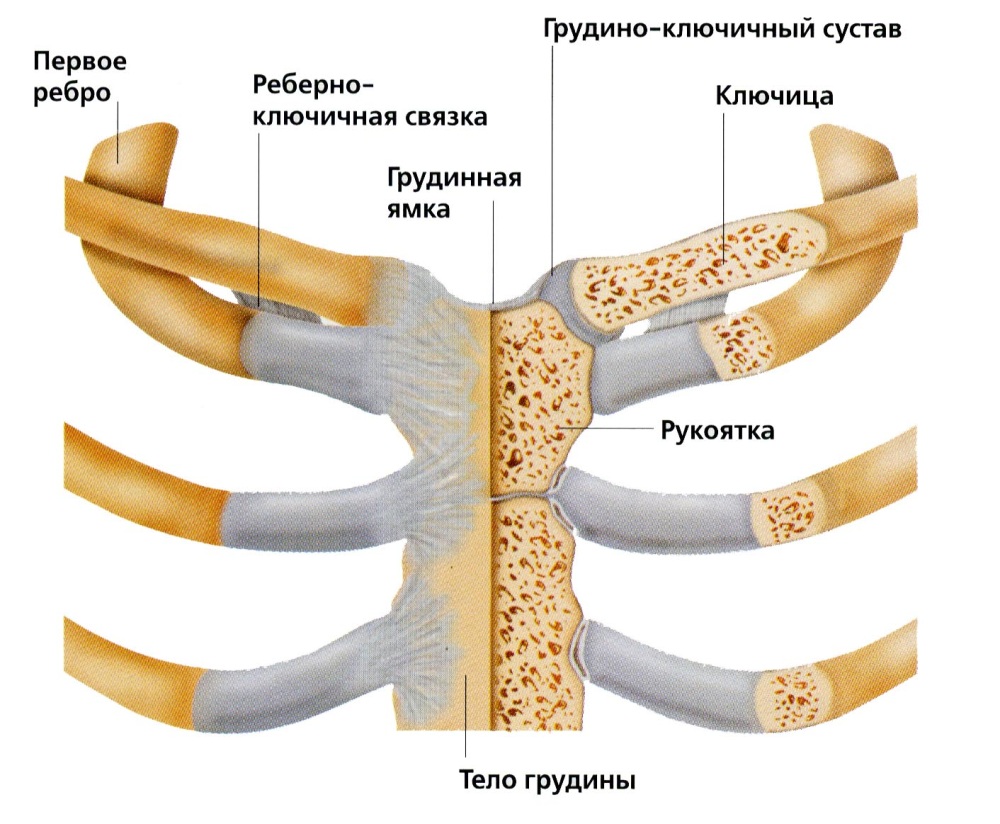

Инфекционный артрит грудино-ключичного сочленения (ГКС) является редким хирургическим заболеванием. Его частота среди артритов другой локализации составляет менее 1% [1, 2, 10, 16]. Особенности анатомического строения этой области, полиморфизм клинических проявлений, обусловленный многообразием вариантов течения патологического процесса, нередко становятся причиной диагностических ошибок [2, 5, 7, 16]. Еще одной причиной частых диагностических трудностей является недостаточная информированность хирургов об этом заболевании и об особенностях его течения [23, 28]. При первичном обращении больного за медицинской помощью, особенно при подостром течении процесса, в дифференциально-диагностическом ряду чаще всего оказываются заболевания нехирургического профиля, такие как синдром Титце (заболевание из группы хондропатий, сопровождающееся асептическим воспалением верхних реберных хрящей), ревматоидный артрит, остеоартроз, метастатическое опухолевое поражение сустава [1, 2, 7, 18]. Среди хирургических заболеваний, под маской которых может протекать инфекционный артрит ГКС, чаще всего встречается шейный или надключичный лимфаденит, флегмона или киста шеи [1, 2, 27]. Запоздалая диагностика может приводить к прогрессированию заболевания с вовлечением в патологический процесс первого реберно-грудинного сочленения, средостения, клетчаточных пространств шеи [1, 17, 23].

Инфицирование ГКС чаще происходит гематогенным путем, причем нередко артрит ГКС наблюдается у больных с транзиторным или постоянным иммунодефицитом, например вследствие онкологического заболевания, сахарного диабета, длительного приема кортикостероидов, ВИЧ-инфекции [6, 11, 13, 15]. В ряде случаев развитию воспалительного процесса предшествуют незначительная травма, переохлаждение, катетеризация подключичной вены, введение наркотических препаратов в вены верхней конечности наркоманами [4, 12, 20, 21]. Довольно редко причиной воспалительного процесса в ГКС являются специфические инфекции: сифилис, туберкулез, сальмонеллез, бруцеллез [2, 6, 9, 19]. Гнойное воспаление ГКС может возникать при сепсисе [6, 23]. Единичные наблюдения развития артрита ГКС описываются и при хронических аутоиммунных заболеваниях с поражением кожи [4, 26]. Иногда заболевание развивается спонтанно на фоне полного благополучия [10, 11, 16, 22].

ГКС характеризуется рядом анатомических особенностей, во многом определяющих клиническое течение заболевания. Суставная полость ГКС довольно мала и окружена плотными связками, капсула сустава имеет небольшие возможности для растяжения [1, 14]. Все это способствует сравнительно быстрому распространению инфекции за пределы сочленения, приводя к формированию параартикулярных флегмон и вовлечению в патологический процесс грудины, первого грудинореберного сочленения, средостения, находящихся в непосредственной близости от первичного очага инфекции [1, 2, 14, 25].

Как правило, поражение ГКС является односторонним процессом, однако в 2—5% наблюдений встречается двустороннее поражение [8, 21, 24].

В развитии инфекционного артрита ГКС может принимать участие как грамположительная, так и грамотрицательная флора, наиболее часто встречается золотистый стафилококк [3, 6, 20, 24].

За 7-летний период (2008—2014 гг.) на стационарном лечении в клинике находились 18 больных в возрасте от 27 до 88 лет с инфекционным артритом ГКС. Преобладали мужчины — 11 больных. Средний возраст больных около 50 лет. Был выявлен ряд факторов, способствующих возникновению воспалительного процесса: переохлаждение (5 больных), физическая нагрузка в сочетании с тупой травмой (4), лучевая терапия по поводу невуса (1), наркомания (1). У 2 больных поражение ГКС было проявлением сепсиса с множественными гнойными очагами. Двое больных артритом ГКС страдали сахарным диабетом тяжелого течения. При этом у большинства больных (у 6) нам не удалось выявить значимых факторов риска возникновения заболевания. Они были госпитализированы с картиной впервые возникшего острого воспалительного процесса в области ГКС. Оставшиеся больные имели анамнез заболевания от 2 мес до нескольких лет и были госпитализированы с картиной хронического воспаления, в том числе с формированием гнойных свищей. У одного больного отмечено двустороннее поражение.

Клиническая картина артрита ГКС складывается из местных и общих признаков воспаления. Среди местных симптомов наиболее постоянными являются боль и отек мягких тканей, часто распространяющийся на шею и переднюю грудную стенку, что может затруднять диагностику. Гиперемия кожи — поздний симптом и обычно свидетельствует о переходе гнойного воспаления за пределы ГКС с формированием флегмоны. Общие признаки воспаления могут варьировать от минимальных до тяжелого системного воспалительного ответа.

Картина острого серозного артрита наблюдалась у 2 больных. В 10 наблюдениях выявлен панартрит с формированием параартикулярной флегмоны. У 6 больных имелся остеоартрит с гнойными параартикулярными осложнениями, самым тяжелым из которых был передневерхний медиастинит. Последние 6 больных длительное время лечились самостоятельно или амбулаторно и на момент госпитализации находились в тяжелом состоянии с выраженной картиной гнойно-воспалительного процесса в области ГКС и множественными затеками.

Клиническая диагностика заболевания во всех наблюдениях дополнялась инструментальной. Информативность традиционно применяемой обзорной рентгенографии невелика не только на начальной стадии, но и при формирующихся костно-деструктивных изменениях. Ценность радиоизотопной сцинтиграфии максимальна в первые дни заболевания, когда еще отсутствуют не только разрушения костных структур, но и распространение воспалительного процесса на окружающие мягкие ткани. Магнитно-резонансная томография (МРТ) позволяет диагностировать периартикулярный отек тканей, а также формирующиеся гнойные затеки (в средостение, на шею, грудную стенку). Информативность компьютерной томографии (КТ) связана с возможностью детальной диагностики остеодеструкции, что чрезвычайно важно при определении объема хирургического вмешательства. Пункция сустава не всегда информативна из-за небольших размеров его полости.

Лечение больных инфекционным артритом ГКС проводили в соответствии с общими принципами лечения хирургической инфекции в зависимости от стадии заболевания. При серозном артрите лечение было консервативным и включало антибактериальную терапию и физиотерапевтические процедуры. При формировании параартикулярной флегмоны больных оперировали в экстренном порядке. Выполняли вскрытие флегмоны, некрэктомию, дренирование ран. Гнойные затеки в средостение, на шею, грудную стенку определяли необходимость расширения объема хирургического вмешательства. Удалению подлежали и костные секвестры. Раны дренировали тампонами с антисептиками или мазями на полиэтиленоксидной основе. Резекцию ГКС выполняли у больных остеоартритом через 2—3 мес после стихания острых воспалительных явлений. Подобным образом в плановом порядке были оперированы 4 больных, госпитализированных с картиной острого воспалительного процесса.

Анализ историй заболевания больных гнойным артритом ГКС свидетельствует о существенных диагностических трудностях, причем не только на ранней стадии заболевания, но и при распространении воспалительного процесса на окружающие ткани. Сложность диагностики заболевания определялась двумя основными причинами: редкостью заболевания и недостаточным знакомством с ним специалистов. В большинстве наблюдений заподозрить патологический процесс в ГКС было возможно еще при клиническом обследовании больного, а такие инструментальные методы диагностики, как КТ, МРТ и остеосцинтиграфия, позволяют установить стадию заболевания и распространенность патологического процесса на окружающие ткани (рис. 1). Обследование госпитализированных больных показало, что такой традиционный метод диагностики заболеваний костей и суставов, как обзорная рентгенография, малоинформативен. Методом выбора инструментальной диагностики поражения ГКС стала мультиспиральная КТ с мультипланарными и трехмерными реконструкциями изображения (рис. 2, 3). Исследование должно незамедлительно выполняться при госпитализации таких больных в отделение гнойной хирургии. Высокой информативностью в диагностике этого заболевания обладает МРТ.

Воспалительный процесс в области ГКС может проходить в своем развитии несколько стадий: серозный артрит, гнойный артрит (нередко с формированием параартикулярной флегмоны), остеоартрит (с деструктивными изменениями в области ключицы и грудины) (рис. 4).

Эффективность консервативного лечения в виде антибактериальной терапии отмечается только на ранних стадиях заболевания (серозный артрит). Острый гнойный артрит, который из-за особенностей анатомического строения ГКС сопровождается быстрым переходом гнойно-воспалительного процесса на окружающие ткани, требует экстренного оперативного вмешательства. Операция, как правило, заключается во вскрытии и дренировании параартикулярной флегмоны, гнойных затеков. Резекцию ГКС при наличии костно-деструктивных изменений последнего выполняют вторым этапом спустя 2—3 мес. Больным, госпитализированным с картиной хронического остеоартрита, в плановом порядке была произведена резекция ГКС.

Анализ бактериальной флоры чаще всего свидетельствовал о наличии золотистого стафилококка (38,8%), в том числе полиантибиотикоустойчивого — 16,6% (среди всех микроорганизмов этого вида). У 1 (5,5%) больного был идентифицирован Streptococcus pneumonia, в остальных наблюдениях (38,8%) идентифицировать микрофлору из очагов гнойного воспаления не удалось.

Отдаленные результаты лечения инфекционного артрита ГКС прослежены у 10 больных в сроки до 6 лет. У одного больного, перенесшего серозное воспаление, после консервативного лечения рецидива заболевания не отмечено. У 3 из 5 больных, оперированных по поводу панартрита с параартикулярной флегмоной, операционная рана зажила вторичным натяжением, жалоб в последующем они не предъявляли. У оставшихся 2 больных сформировались гнойные свищи в параартикулярной области, однако от дальнейшего обследования и лечения они решили воздержаться. У 4 радикально оперированных больных, которым по поводу остеоартрита была выполнена резекция ГКС, рецидива заболевания не отмечено. У 2 из них в отдаленном периоде имело место ограничение движений верхней конечности на стороне операции, особенно при ее отведении.

Таким образом, инфекционный артрит грудиноключичного сочленения является редким хирургическим заболеванием, характеризующимся гематогенным инфицированием сустава преимущественно золотистым стафилококком. Методами выбора инструментальной диагностики являются КТ и МРТ. Ранняя диагностика заболевания на стадии серозного воспаления позволяет проводить антибактериальную терапию с хорошим результатом. Учитывая довольно высокую вероятность присутствия полирезистентного золотистого стафилококка, предпочтительно применение соответствующих антибиотиков. При развитии гнойного артрита с формированием параартикулярной флегмоны необходима экстренная операция в объеме вскрытия и дренирования гнойника. Резекция грудиноключичного сочленения показана при развитии остеоартрита и проводится вне периода острого воспаления.

Телефон

+7 (495) 482-4118

+7 (495) 482-0604

Адрес

г. Москва, Россия

Почтовый адрес

Издательство «Медиа Сфера»,

а/я 54, Москва, Россия 127238

Электронная почта

info@mediasphera.ru

© 1998-2020

Порно Видео Топалов Скачать

Вакумная Вагина

Кай Паркер Порно Фильм Скачать

Порно Фото С Опытными

Массаж И А Патом Секс