Как редакция «Фальтера» отбирает рассказы? Рефлексия по итогам опен-колла 🖤

Фальтер

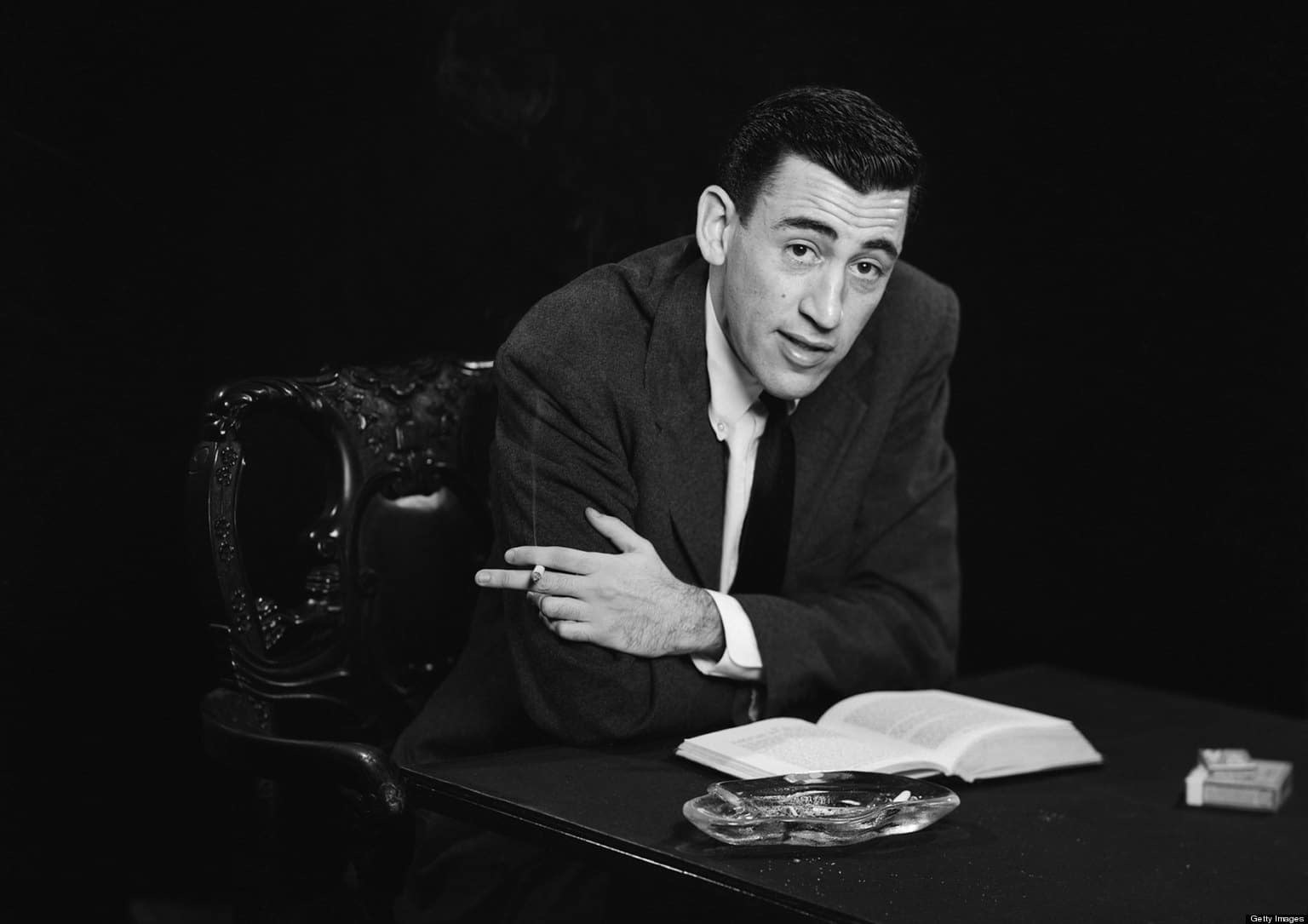

Привет, на связи главред Ева, редактор прозы Анжела и дух Сэлинджера. Подумали, что было бы классно дать подробную обратную связь по итогам опен-колла и заодно сделать процесс прозрачнее.

В этом материале мы рассказываем о том, по каким критериям отбирали тексты. И хотим подчеркнуть: на наш взгляд, глобально текст никому ничего не должен. Любые произведения имеют право на существование. Вопрос заключается скорее в том, какую цель преследует тот или иной текст.

Напомним, что ранее мы публиковали материал о том, как написать рассказ: от поиска идеи до редактуры. А в этот раз сосредоточимся на тех вещах, которые, нам кажется, проговорить важнее всего.

Зачем тексту сверхзадача?

Давайте начнем разговор с того, что у художественного текста обычно есть идея, сверхзадача, цель. Автор по какой-то причине решил потратить время и силы, чтобы написать его, а читатель — чтобы прочитать. Каждый текст нужен, задача — нащупать, для чего именно. И очень органично это передать, используя все инструменты, какие доступны писателю: поднять актуальную проблему, показать необычную судьбу, рассказать увлекательную историю, дать надежду, рассмешить или заставить задуматься… Вариантов много.

Во время чтения некоторых текстов у нас возник вопрос: куда автор ведет читателя? С какой именно целью этот текст написан? Безусловно, идея текста не обязана легко считываться, проговариваться буквально и назидательно. В рассказе необходим баланс между таинственным и понятным, сказанным и недосказанным. Но когда мы не понимаем, какое сообщение пытался донести автор, произведение как бы рассыпается, превращается в отдельные фрагменты. Не всегда ясно, почему они скомбинированы в том или ином порядке. Почему сделаны конкретные акценты. В общем, теряется целостность.

Например, иногда рассказ пишется как бы по наитию. Есть классные детали, тонкие наблюдения, но автор не проделал работу по их структурированию. А значит, это становится дополнительной работой для читателя: разбираться, куда же клонит автор. И если текст его не подхватит, велика вероятность, что он бросит чтение. Редкий читатель находится в ситуации, когда он обязан дочитать текст до конца.

Еще один пример: иногда замечаешь, что весь текст был написан ради одной сцены. Интерес автора к конкретным фрагментам и его скука всегда очень видны. И тут стоит повернуть дело так, чтобы весь текст захватывал прежде всего автора — ведь его азарт передается и читателю. Как это сделать? Пожалуй, всё упирается в вопрос поиска. Нужно обращаться к воспоминаниям и вещам, которые вас действительно трогают.

Несколько точек возможно объединить в фигуру, а разрозненные отрывки — в цельное высказывание. Надо лишь понять, что вы хотите получить. Может быть, подобно Достоевскому, вы хотите сказать, что убийство — не вариант? Или, как Чехов в «Толстом и тонком», показать, насколько человека меняет система?

Сформулированная идея — своеобразная литературная осознанность, которая помогает сделать правильный выбор: становится ясно, какими должны быть стиль, тропы, реверансы в сторону традиций, чтобы всё это работало на сверхзадачу.

Кроме того, когда писатель понимает, что и зачем он делает, это помогает отбивать критику. Ведь зависеть от чужого мнения бывает крайне мучительно. Да, его важно учитывать — но понимание законов рассказа дает внутреннюю уверенность.

Что насчет актуальности?

Одна из функций литературы — трактовка реальности, ее анализ. Поэтому неудивительно, что нас волнует вопрос актуальности. О чем нам хочется послушать сегодня? Почему этот рассказ важен прямо сейчас? Почему тот или иной текст удерживает внимание и западает нам в душу?

Любому автору полезно понимать, какое место он занимает или хочет занять в литературном процессе. Для этого стоит знать, что происходило в литературе до него и что происходит сейчас. Нет, никто из нас не может прочесть все тексты, разумеется. Исследование литературы — всегда очень индивидуальное приключение. Но зато можно найти точки соприкосновения, которые будут интересны именно вам: будь то конкретные авторы, направления, лекторы или авторы ютьюб-шоу. Погружайтесь в контекст так, как вам нравится — и со временем он неизбежно будет расширяться.

И далее, на наш взгляд, стоит избегать двух крайностей: бездумного следования трендам и, напротив, абсолютного их игнорирования. Это касается не только литпроцесса, но и настроений в обществе. И тех конкретных представителей общества, для которых вы пишете. Иногда примета времени — сленг. Иногда — нечто большее: например, отношения автора или его героя с этикой.

Актуальность может быть ограничена во времени — это нормально. Так, во время пандемии коронавируса появилось много текстов, посвященных этому опыту. Тогда он проживался как потрясение для человечества. А сейчас то и дело встречаешь мемы на тему того, что 2020-й был очень даже неплох.

Полезным упражнением на тему актуальности могут стать мысли о том, как вы хотите подавать текст. Представьте, что вы уже на той стадии работы, когда готовите текст к публикации и обсуждаете макет с редактором и дизайнером. Что бы вы вынесли в аннотацию? К кому ваш текст к первую очередь обращается? Какие вопросы и волнения могут быть у читателя по ту сторону? Авторов и текстов действительно очень много, и выбирать между ними читателю приходится каждый день. Помогите ему принять правильное решение.

Чем рассказ похож на монстра Франкенштейна?

Литературе Нового времени свойственны гибридные формы, так что по ряду критериев рамки жанра можно счесть условными. Тем не менее, у рассказа есть свои законы: о том, как их соблюдать, мы подробно рассказывали в нашем материале. Здесь же коротко продублируем наше видение. Этот повествовательный жанр можно охарактеризовать:

— емкостью, высокой концентрацией решений относительно повести или романа;

— наличием точки зрения рассказчика;

— тем, что фактическая сторона событий не равна способам их порядка и интерпретации.

Если мы принимаем тот факт, что рассказ — этакий монстр Франкенштейна, тело которого состоит из кусочков разных жанров, нам всё же важно понимать, что мы хотим получить в итоге. Условно, полезно задать себе вопрос, что же мы пишем этим вечером: хоррор либо святочный рассказ (или смешиваем обе традиции). Это дает писателю свободу в выборе материалов. Законы жанра, ожидания, стереотипы, ходы, приемы — всё это легче и ловчей использовать, когда знаешь, где искать. Вспоминая произведения изобразительного искусства, вы наверняка сможете ответить себе на вопрос, почему одна картина выполнена в мрачных тонах, а другая искрится всеми цветами. Художники знают, какую цель преследуют и как вызвать нужную реакцию. Они делают это не только через цвета, но и через материалы: масло, уголь, пастель, акварель... Возможности материала подобны возможностям жанра.

Знание законов построения рассказа помогает и красиво ломать об колено рамки жанра. Простой пример — фильм «Солнцестояние». Очень яркий, красочный хоррор, залитый светом. И тем не менее пугающий.

Сюжет: как сделать путешествие читателя по тексту увлекательным?

Пожалуй, проблемы с сюжетом мы наблюдали чаще всего. Поэтому начнем разговор издалека. У писателя в голове целый мир, он переводит образы и идеи в буквы. А читатель, в свою очередь, видит ровно то, что ему дают — и визуализирует в голове ровно то, что пишет автор, заодно дополняя картинку собственными ассоциациями. Важно прокачивать эмпатию и время от времени ставить себя на место читателя: представлять его путешествие к идее текста, его открытия (и, напротив, то, что может показаться слишком ожидаемым). И конечно, нужно понимать, знать, с чем нам хотелось бы оставить читателя в конце.

Классическая схема сюжета — это: экспозиция — завязка — развитие действия по восходящей — кульминация — развитие действия по нисходящей — развязка. При этом правила можно нарушать. Например, в классическом детективе экспозицию сдвигают — мы узнаем имя убийцы в конце.

Это, в свою очередь, влияет на темп произведения. Нам нравится наблюдать за движением. Когда текст встает на паузу, читателю быстро становится скучно. Помните зубодробительные описания природы из школьной программы? Или скучные описания абстрактных понятий в учебниках по математике? Важно понимать, почему эти тексты вызывали у вас отторжение, казались скучными, затянутыми и вызывали желание их пролистнуть.

Движение возможно всегда: например, в описании природы или города у нас есть взгляд смотрящего, воображаемая камера, которая двигается, подкидывая читателю общие или крупные планы, выхватывая конкретные точки. В рассуждениях, монологах содержится сам ход мысли — со всеми повторами, сомнениями, вывертами и выводами. Паузы тоже возможны, но и они должны быть рабочим инструментом: например, для того, чтобы создать интригу, напряжение в нужный момент — или помочь читателю отдышаться.

Так, Маркес постоянно приближает и отдаляет «камеру», за счет чего возникает ощущение эпичности, размаха.

«Много лет спустя, перед самым расстрелом, полковник Аурелиано Буэндия припомнит тот далекий день, когда отец повел его поглядеть на лед.

Макондо был тогда небольшим поселком из двадцати глинобитных, с камышовыми кровлями домишек, стоявших на берегу реки, которая несла свои прозрачные воды по ложу из белых, гладких и огромных, как доисторические яйца, валунов. Мир был таким первозданным, что многие вещи не имели названия и на них просто тыкали пальцем».

Как видите, здесь мы переходим от частной судьбы к описанию поселка. И каждое слово призвано вызвать у нас ощущение первозданного мира.

Еще одна важная мысль о сюжете. Часто авторы строят текст по известной им формуле, например, подражая готовым рецептам из жанровой литературы. И это действительно хорошее упражнение: попробовать воспроизвести готовый сюжет. По Борхесу сюжета в мировой литературе всего четыре: оборона города («Илиада»), возвращение («Одиссея»), поиск (путешествие Ясона) и самоубийство бога (участь Христа). Литераторы неизбежно имеют дело с каноном. Тот или иной сюжет сам задает особые закономерности. Тем не менее, если вы хотите писать интеллектуальную прозу, стоит стремиться к тому, чтобы сюжет был непредсказуемым, не вызывал ассоциаций с голливудским конвейером. Если мы ставим себе планку «сделать новое/годное/выдающееся/прорывное в литературе» в любом контексте и ключе, нам нужно выходить за пределы понятных и удобных формул.

Зачем в книге некнижная речь?

Диалог — это тоже некий прием. Важно помнить, что бывают рассказы без диалогов, а в тех случаях, когда они есть, им присущи свои особенности.

В некоторых текстах мы отмечали, что речь героев несколько искусственная, порой — очень «книжная». Писателю важно изучать живую речь. В этом смысле журналистам проще: они постоянно берут интервью и работают с расшифровками, и специфика их работы неплохо описывает и писательские задачи. Нет смысла фиксировать прямую речь слово в слово со всеми оговорками и мычанием. Но редактировать текст нужно так, чтобы сохранить манеру речи спикера и огранить его мысли. (Конечно, никто не отменял поток сознания — но у такого текста есть свои художественные задачи. Это как раз попытка сымитировать непричесанную человеческую мысль.)

Кроме того, реплика, манера выражаться дает характеристику персонажа. В иных случаях его даже можно узнать по высказываниям. И потому веришь, что речь идет о живом человеке. Веришь в сказанное им и в происходящее в тексте.

Мастером диалогов был Сэлинджер. Что важно, он умел недоговаривать — как и его герои. «Девять рассказов» явно приводят в форму в этом смысле.

А еще хочется вспомнить фильм «Покровские ворота». Там люди разговаривают очень изысканно и экзальтированно, что ни фраза — афоризм. Но герои при этом всё равно живые. Ведь речь идет о московской интеллигенции и ностальгии по пятидесятым: ясно, что действительность приукрашена.

В «Лысой певице» Ионеско другая крайность. Автор воспроизводит всю абсурдность человеческой речи, подчеркивая несуразность реплик и то, как странно люди общаются друг с другом.

Язык и стиль: как выбрать верную интонацию?

Представьте, что вы переводите текст. Какие слова вы будете выбирать всякий раз? Будут ли они вычурными или сплошь сленговыми? Работа со стилем — тоже своеобразный «перевод». Вы доносите до читателя свои мысли, обращая их в самую подходящую форму.

Здесь снова вступает в дело ваша авторская сверхзадача. От конечной цели зависит, какие средства лучше выбрать в данном случае. Например, рассказывая разным людям об одном и том же событии, мы будем выбирать разные слова. С лучшим другом можно и матюгнуться, а для мамы выбрать цензурный вариант. Разницу в подаче мы часто выбираем и для разных соцсетей и ситуаций. А в поле литературы мы можем играть со стилизацией: выбрать медленную деревенскую прозу, причудливый поток сознания, резкий и динамичный темп жизни города, лексику, выдающую профессию героя, круг общения, возраст. Текст может делать реверанс в сторону XIX века или обратиться к фольклорным мотивам, главное, чтобы это было осознанно и работало на вашу задумку — в противном случае вы лишь зачем-то воспроизведете устаревший стиль.

Среди наиболее частых стилистических ошибок, которые мы наблюдали, встречались:

— неблагозвучие (например, когда набегает много согласных в соседних словах);

— повторы (особенно это касается конструкций в духе «Я должна была быть в стране, которая была прекрасна»);

— тавтологии («спросить вопрос», «родной родственник»).

О том, как научиться избегать этих и других ошибок, можно почитать в учебнике Ирины Голуб «Стилистика русского языка». В целом важно помнить: любому автору необходимо научиться безболезненно сокращать текст во имя качества, отходить от неоправданной избыточности. Выглядит она так: убери слово или эпитет — а смысл не изменится и только звонче заработает текст.

Даже самые, казалось бы, незначительные детали очень меняют впечатление от текста. По этому поводу мы хотим вспомнить эпизод из «Золотой розы» Константина Паустовского. Там приводится эпизод из жизни редакции: один из авторов принес рассказ, с которым было явно что-то не так. Корректор прошелся по нему, не меняя ни слова. Паустовский перечел рассказ и онемел: «Это была прозрачная, литая проза».

На том мы заканчиваем. И в очередной раз благодарим всех, кто участвовал в наших опен-коллах. Это был чудесный опыт, который вызывает у нас ощущение, что мы зачем-то нужны. И поэтому постараемся учитывать, как можем помогать и вдохновлять вас — душевно и без пафоса.

Если вы хотите детально поговорить о ваших текстах, то можете записаться к нам на консультацию или выбрать другую редакторскую услугу — мы с радостью поможем!

А поддержать «Фальтер» просто так можно, поучаствовав в нашем сборе средств во имя нежности. Спасибо 🤍