Как на самом-то деле?

Стратегическая ПРО США. Часть 3

Глаза ПРО: космос

Для того, чтобы все многообразие средств поражения стратегической системы ПРО смогло хоть что-то поражать, это что-то надо:

1. Обнаружить;

2. Отсечь от ложных целей и космического мусора;

3. Определить параметры движения и завязать траекторию;

4. Обеспечить обстрел.

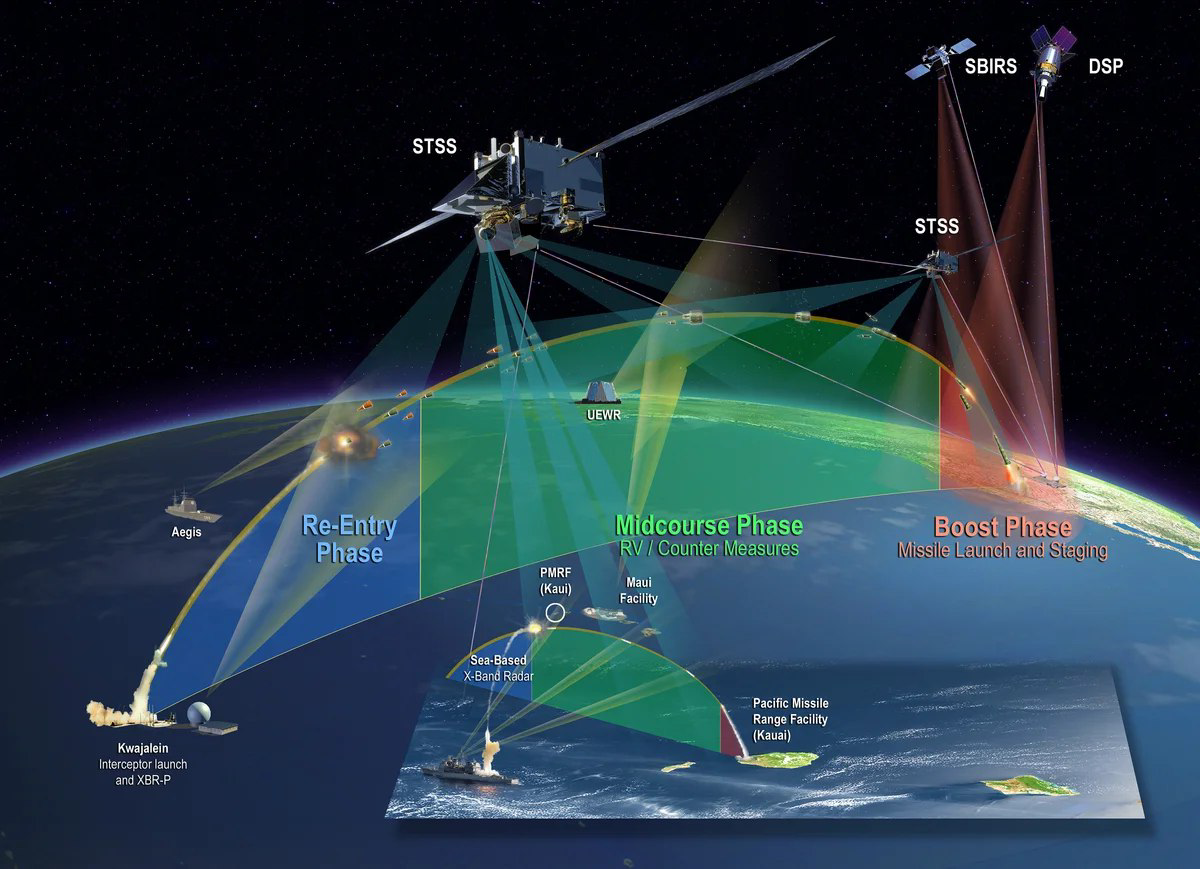

И вот в этой части, несмотря на помпезные заявления и красивые картинки со спутниками-радарами-эсминцами, дело обстоит пока не лучшим образом. По сути дела, в интересах ПРО США оперируют только средства обнаружения системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН), а средств управления огнем буквально раз-два и обчелся. Но обо всем по порядку.

Как и любая полномасштабная СПРН, американская включает в себя космический и наземный компоненты. Начнем с космического. Спутник СПРН типично представляет собой носитель датчиков инфракрасного излучения, оптической системы для фокусировки на наблюдаемом объекте и, возможно, дополнительных оптических датчиков. По сути дела, это летающий мультиспектральный телескоп, имеющий некоторое сходство со спутниками видовой разведки. Но в отличие от разведывательных спутников, ему требуется обозревать большую площадь, поэтому его имеет смысл поднять повыше. С увеличением высоты орбиты снижается чувствительность сенсоров, особенно на фоне Земли. Инфракрасное излучение, к тому же, неохотно протискивается через облачный покров, а блики в верхних слоях атмосферы могут приводить к ложным срабатываниям, что несколько раз едва не послужило сигналом к началу войны. Поэтому орбиты спутников подбираются таким образом, чтобы в любой момент времени можно было наблюдать место запуска как «сверху», так и «сбоку», на фоне космоса, и по возможности не против Солнца, которое ослепит любой сенсор.

Запуск ракеты сначала фиксируется «сверху» и выглядит как инфракрасный всплеск – если не мешает облачность. Точность определения координат при этом не блещет – фиксируется условное пятно старта, которое в проекции на поверхность Земли имеет площадь в несколько квадратных километров.

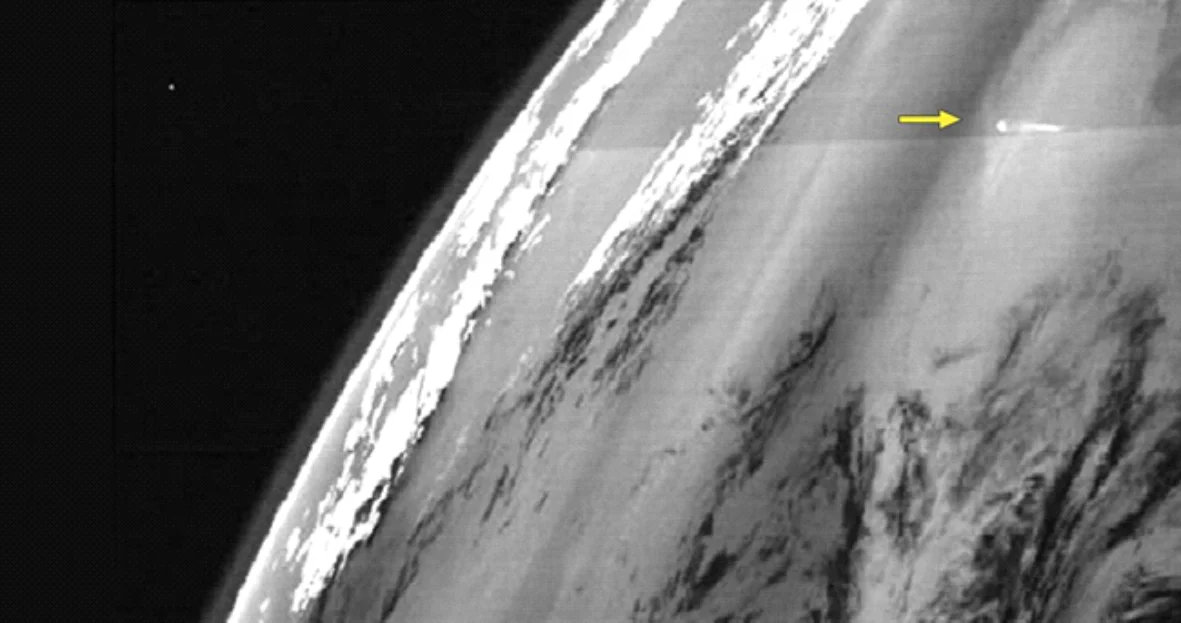

Снимок старта ракеты-носителя Delta II сквозь облачный покров с мыса Канаверал, полученный спутником SBIRS High HEO в ИК-диапазоне

Тогда в дело вступает спутник-напарник, который нацеливается на точку старта и ждет появления факела ракеты над горизонтом, где не будут мешать облака, на фоне бесконечно черного космоса. С учетом типичных ракурсов наблюдения, надежная фиксация и селекция взлетающей МБР происходит на высоте не менее 120 км. Минимальное время реакции спутника СПРН, которому нужно несколько засечек цели – порядка 30 секунд. Из этого, в частности, следует, что такое заманчивое поражение МБР на активном участке траектории спутники СПРН обеспечить не могут, да и точность определения координат у них для этого явно недостаточна. Но предупредить другие «глаза» они могут – для этого и созданы.

Факел стартующей ракеты Delta IV на фоне Земли

До 1996 г. в США со спутниковой группировкой СПРН все было хорошо. Основу ее составляли спутники DSP, известные также как IMEWS – Integrated Missile Early Warning Satellite, которые пришли на смену ранним спутникам системы MIDAS. Первый спутник в серии IMEWS был выведен на геостационарную орбиту в далеком 1970 году.

IMEWS ранних модификаций, рисунок

Первая сформированная группировка заработала в 1975 и включала в себя 5 спутников. Для прямого наблюдения Земли достаточно было и трех, а остальные использовались для подтверждения информации путем наблюдения на проходе, на фоне космоса. В дальнейшем группировку расширили до 7 спутников. С учетом срока жизни на орбите и различных модернизаций группировка IMEWS должна была включать в себя до 25 спутников (реально было выведено 23), полностью покрывая сетью наблюдения всю поверхность Земли с резервированием и возможностью отключения части «глаз» для профилактики, либо замены. Последние спутники IMEWS были выведены на орбиту в 2007 г. и функционируют до сих пор.

Спутник DSP в процессе вывода на промежуточную орбиту с борта Шаттла «Атлантис» в ходе миссии STS-44, 1991 г

Однако, в 1992 г., опираясь на неудачный опыт Войны в Заливе, когда спутники IMEWS не могли надежно фиксировать запуски иракских Скадов (для чего они, в общем-то и не были предназначены), Минобороны США решило придать надежной группировке СПРН новые возможности по обнаружению запусков ОТР, БРСД и иных средств ракетного нападения тактического звена.

Перехват иракского Скада ЗРК «Пэтриот» над Израилем, 1991 г. Видно как минимум четыре пуска, результат перехвата неизвестен

Из стратегической система космического наблюдения должна была превратиться в единую. И все бы ничего, если бы компонент IMEWS при этом оставался бы на своем месте в роли космического звена СПРН. Но его решили не дополнить, а полностью заменить, признав устаревшим и не соответствующим современным требованиям. То была не первая попытка починить то, что и так прекрасно работало, но наиболее решительная. И самым главным аргументом для замены было то, что имеющиеся спутники СПРН не приспособлены для выполнения задач стратегической ПРО, а именно завязки траекторий стартующих ракет. Да, они надежно фиксируют пуски МБР, но пропускают ОТР и совсем не умеют выдавать целеуказание.

Новая система должна была все исправить. Назвали ее SBIRS, и с тех пор стройная и логичная схема СПРН США все больше и больше начала смешиваться с ПРО как стратегического звена, так и тактического, и эта каша разноплановых систем крутится на орбите до сих пор. При этом IMEWS потихоньку рассыпается до состояния непригодности, а SBIRS никак не может выйти на уровень оперативной готовности.

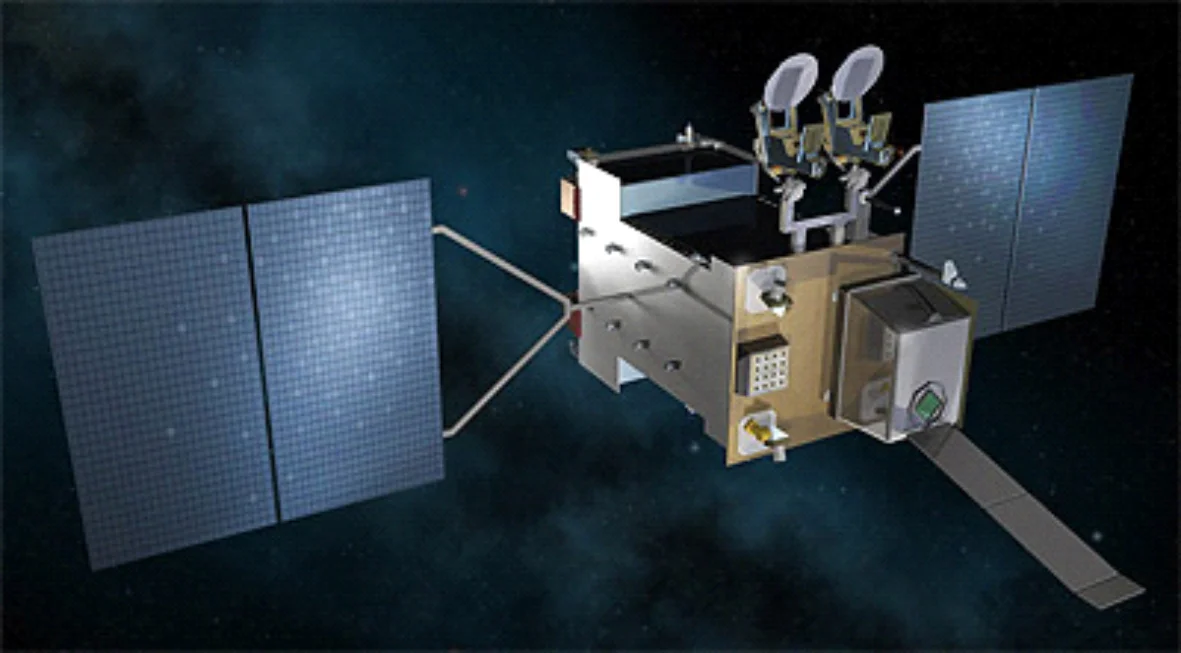

Спутник SBIRS GEO

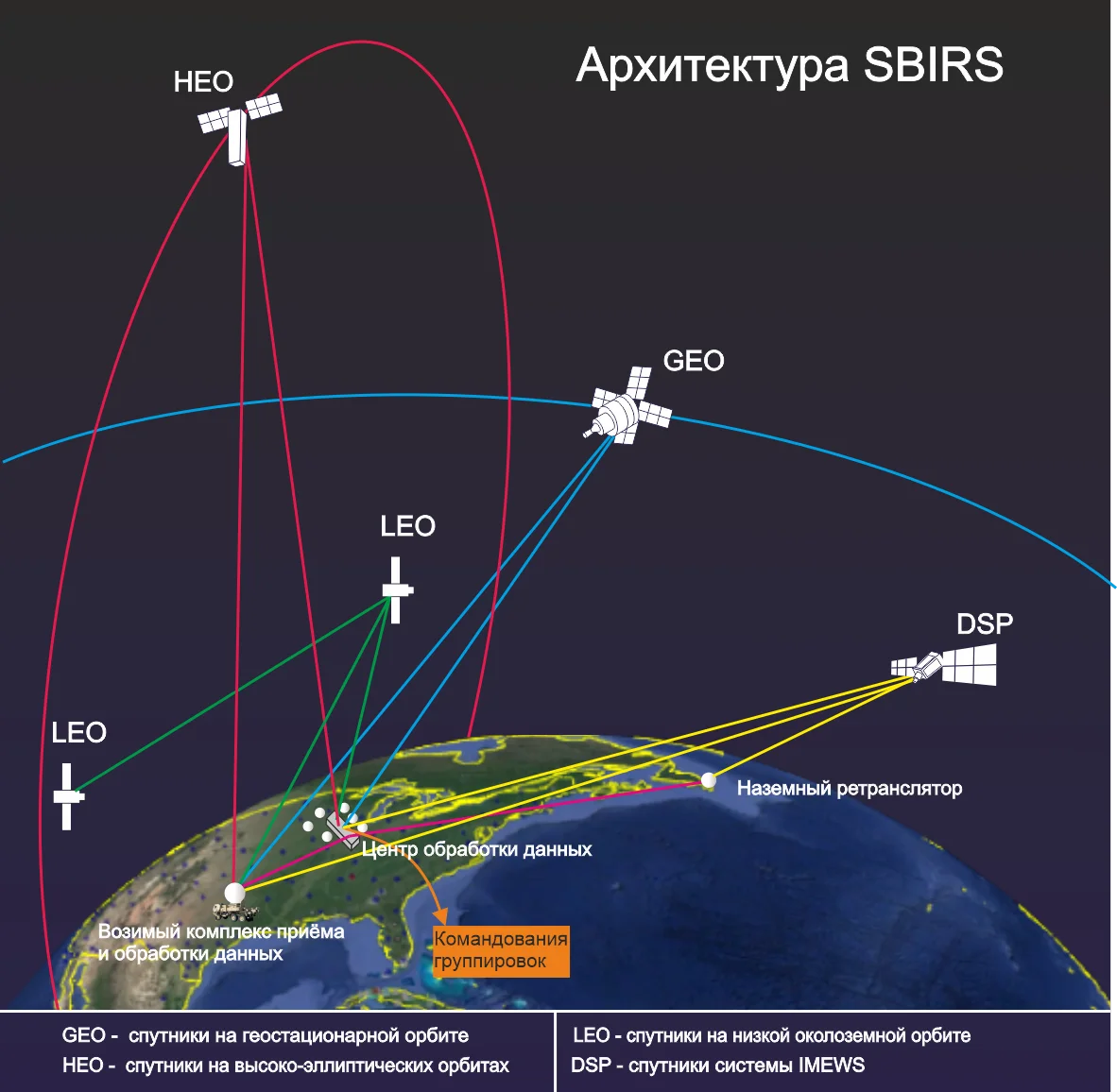

SBIRS задумывалась как многослойная и чрезвычайно гибкая система глобального охвата. В ее состав должны были войти спутники трех типов: геостационарные платформы дежурного режима SBIRS GEO (заменяющие IMEWS), спутники на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которыми можно было бы маневрировать, перебрасывая их для наблюдения за интересующим регионом планеты, а также низкоорбитальные спутники SBIRS Low, ведущие свою родословную от упомянутой выше концепции Brilliant Eyes из приснопамятной СОИ. Итого СПРН на базе IMEWS, состоявшую из ровно одного типа спутников предлагалось заменить интегрированной системой космической разведки, состоящей из трех разнотипных аппаратов, в интересах ПРО на всех уровнях вплоть до поля боя, прямо как в кино. Любой специалист, знакомый с принципами построения отказоустойчивых систем сразу поймет, что надежности такая разносортица добавить не может.

Схема архитектуры SBIRS, включая наземные станции обработки и передачи информации и мобильные терминалы

Изначальный контракт с Lockheed Martin по разработке высокоорбитальных компонентов числом 4 спутника (два геостационарных и два на высокоэллиптических орбитах) был заключен в 1996 г. Сумма контракта составила 1.8 млрд. вечнозеленых американских рублей. В 2005 г., когда разработка через десять лет была со скрипом доведена до стадии испытания прототипа, стоимость программы перевалила за 10.4 млрд. В 2006 г. на орбиту ушел первый SBIRS HEO, а в 2008 – второй. Только в 2011 в космосе оказался первый из геостационарных спутников SBIRS GEO. Из-за систематических задержек в реализации программы SBIRS в Минобороны США пришлось возобновить запуски проверенных IMEWS, правдами и неправдами включив их в общую систему наблюдения за запусками ракет. Несложно догадаться, что спутники разных типов имеют разные возможности, и в результате у сложившейся системы где-то глаза зоркие, а где-то подслеповатые, да и интеграция информации – задача непростая.

SBIRS High GEO в космосе

Но вся эта система так и не получила возможностей по решению изначально поставленных задач первичного целеуказания ПРО. Спутники SBIRS High несут на борту высокочувствительную систему наблюдения, состоящую из множества инфракрасных сенсоров для обзора по площади, телескопа-рефлектора для точного наблюдения за интересующей зоной, а также матричной ИК-системы с накоплением сигнала для обнаружения пусков ОТР, а также оснащены шиной передачи данных шириной в 100 Мб/с, что для космических систем ранее казалось фантастичным. С задачей обнаружения пусков все эти сенсоры справляются хорошо, а точность в сравнении с IMEWS существенно выросла, как и время реакции – при отсутствии облачности SBIRS фиксируют точку запуска не как крупное пятно «где-то там», а с точностью в несколько сот метров. Этого уже достаточно для приблизительного определения траектории ракеты посредством наблюдения за ее факелом… если бы на орбите было не 5 спутников, а столько, сколько было задумано в концепции.

Впрочем, SBIRS High и не предназначались для точного определения параметров движения баллистических ракет – по крайней мере такой стала официальная позиция Стратегического командования США. В 2010 году с этой целью должна была быть сформирована группировка из 24 спутников SBIRS Low.

Концепция SBIRS Low

Но… в 2002 г. программа SBIRS Low была передана в ведение Агентства по противоракетной обороне (MDA) США, которое как раз было сформировано администрацией Буша-младшего. Надо же было чем-то заниматься этому агентству? При этом SBIRS находилась в ведении армии, а новорожденному агентству захотелось иметь что-то свое, чтобы военные не путались под ногами. И SBIRS Low стала STSS – космической системой сопровождения и наблюдения.

Следите за руками: Brilliant Eyes образца 1980-х превращается в SBIRS Low к 1996 г., а SBIRS Low в 2002 г. превращается в STSS – и при всем при этом финансирование программы не прекращается, ни одного спутника не построено, ни одного запуска не произведено, но картинок нарисовано на очередной том справочника «Советская военная мощь». Конечно, долго так продолжаться не могло – хоть что-то надо было воплотить в железе. И MDA придумало запустить… демонстрационный спутник. Даже два! И в 2009 г. они наконец-то вышли на орбиту высотой 1350 км с периодом обращения в два часа, то есть раз в час могли пролетать над какой-то зоной запуска МБР. А если быть точным, то над базой Вандерберг в Калифорнии, основным испытательным ракетным полигоном США. Демо-спутники покрутились на орбите полгода и сразу включились в работу.

6 июня 2010 г. они смогли увидеть запущенный перехватчик GBI и предсказать его траекторию без использования РЛС. Но неточно. Поэтому 16 июня того же года они работали уже в паре, наблюдая запуск Минитмена-3 в сторону атолла Кваджалейн. Получилось намного лучше – триангуляция многое решает. 29 июня та же демо-парочка обеспечила целеуказание для обстрела старого доброго Скада новейшей системой THAAD. Правда, ходят неприятные слухи, что THAAD с его прекрасной РЛС, заранее нацеленной в нужный сектор, в этом целеуказании ни на минуту не нуждался, не говоря уж о том, что ОТР класса Р-14 никак не могут считаться сложной баллистической целью.

Высокоточная АФАР-РЛС Х-диапазона AN/TPY-2, входящая в состав противоракетного комплекса терминального перехвата THAAD

Далее в списке достижений было наблюдение за метеоспутником, самолетом над океаном, лазером авиационного базирования и, наконец, сопровождение боевой части Минитмена-3 на траектории. К весне 2011 г. по результатам испытаний был сделан вывод, что пара спутников системы STSS в целом пригодна для завязки траектории баллистических объектов и предсказания точки падения БЧ – но только если они работают парой. Больше никаких достижений не отмечено – истек срок жизни на орбите, составляющий два года. Демо-спутники все еще там, над нами, но сейчас это просто куски мертвого железа. Новых запусков не было.

В сухом остатке - космический компонент ПРО США на сегодняшний день находится далеко не в лучшем состоянии и едва ли пригоден для решения поставленных амбициозных задач.

Система SBIRS не достигла оперативной готовности. По состоянию на 2019 г. на орбите находилось 5 спутников из требуемых 8-12. Спутники SBIRS High включены в систему СПРН США совместно с «устаревшими и негибкими» IMEWS/DSP. Запуски 7-го и 8-го спутников отменены, а программа по факту аннулирована.

Но это как ремонт: его нельзя закончить, а лучше выбить финансирование на что-то еще более продвинутое. И на смену SBIRS уже пришла новая программа Next Gen OPIR – Overhead Persistent Infrared. В переводе – «следующее поколение постоянно висящих над головой инфракрасных сенсоров». Что из нее получится, никто не знает, но на всякий случай парочка произведенных SBIRS High заскладирована. Кажется, в Минобороны США уже начали о чем-то догадываться и не особо верят в прожекты.

Предполагаемый вид спутника NG-OPIR

Старая добрая IMEWS/DSP страдает от неполноты группировки, постепенно истекает срок жизни аппаратов на орбите. Новых производиться, вероятно, уже не будет.

Низкоорбитальная составляющая системы STSS в настоящий момент не функциональна; на орбите нет ни одного действующего спутника. Для нормального функционирования системы требуется 24 действующих спутника и оперативный резерв числом не менее 7. Сегодня: 0/0.

И здесь снова, как и в поучительной истории СОИ, с небес приходится спускаться на землю. Спутниковая группировка, которая постоянно роится над головой и автоматически формирует глобальное поле слежения и сопровождения баллистических целей – в том числе и оперативно-тактического звена, что увеличивает нагрузку на порядки, – это крайне заманчивая концепция… которая не очень-то нужна для защиты континентальных США. Потому что старые добрые РЛС справляются с задачей определения параметров движения цели намного лучше, чем новомодные инфракрасные сенсоры космического базирования. И на них-то и лежит основная «тяжесть» обеспечения работы стратегической ПРО США.

Виталий Каберник, Игорь Галабурда