Фуко Сексуальность

🛑 👉🏻👉🏻👉🏻 ИНФОРМАЦИЯ ДОСТУПНА ЗДЕСЬ ЖМИТЕ 👈🏻👈🏻👈🏻

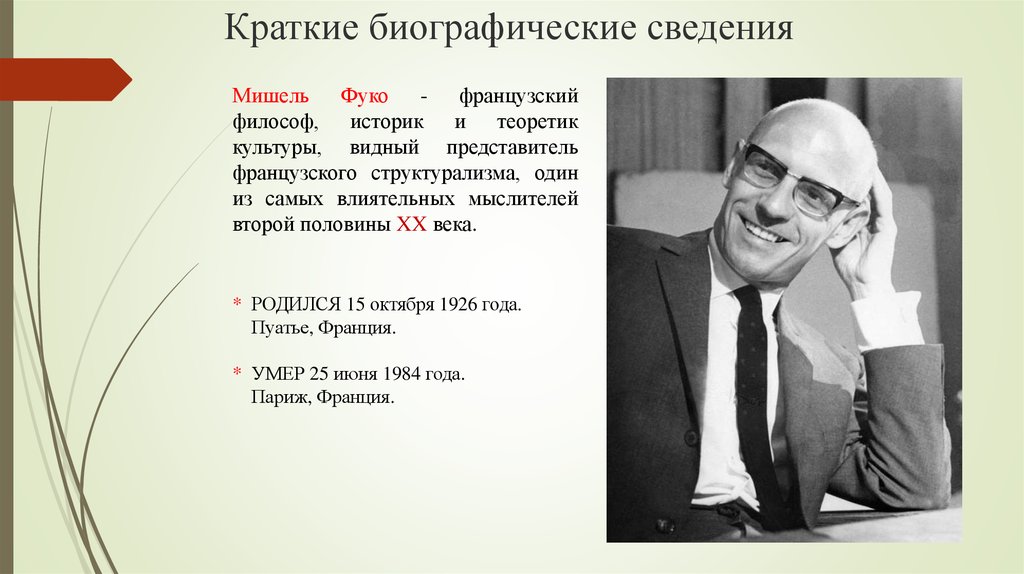

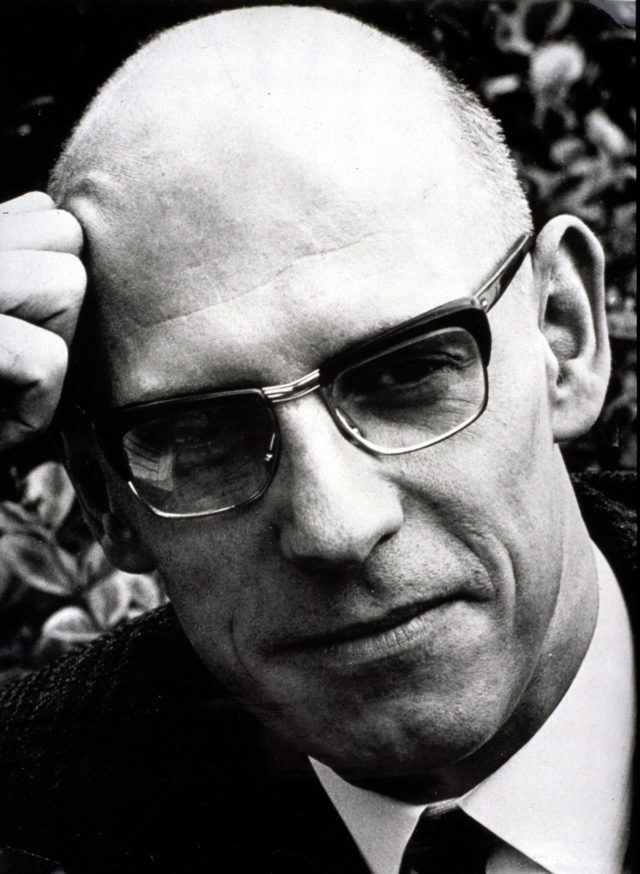

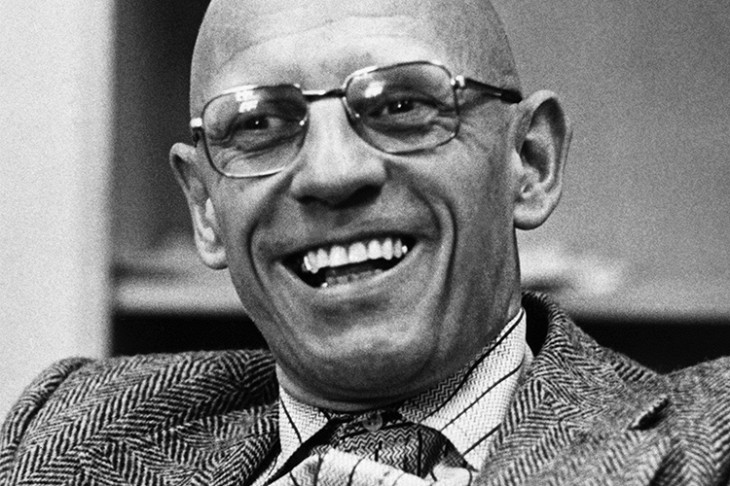

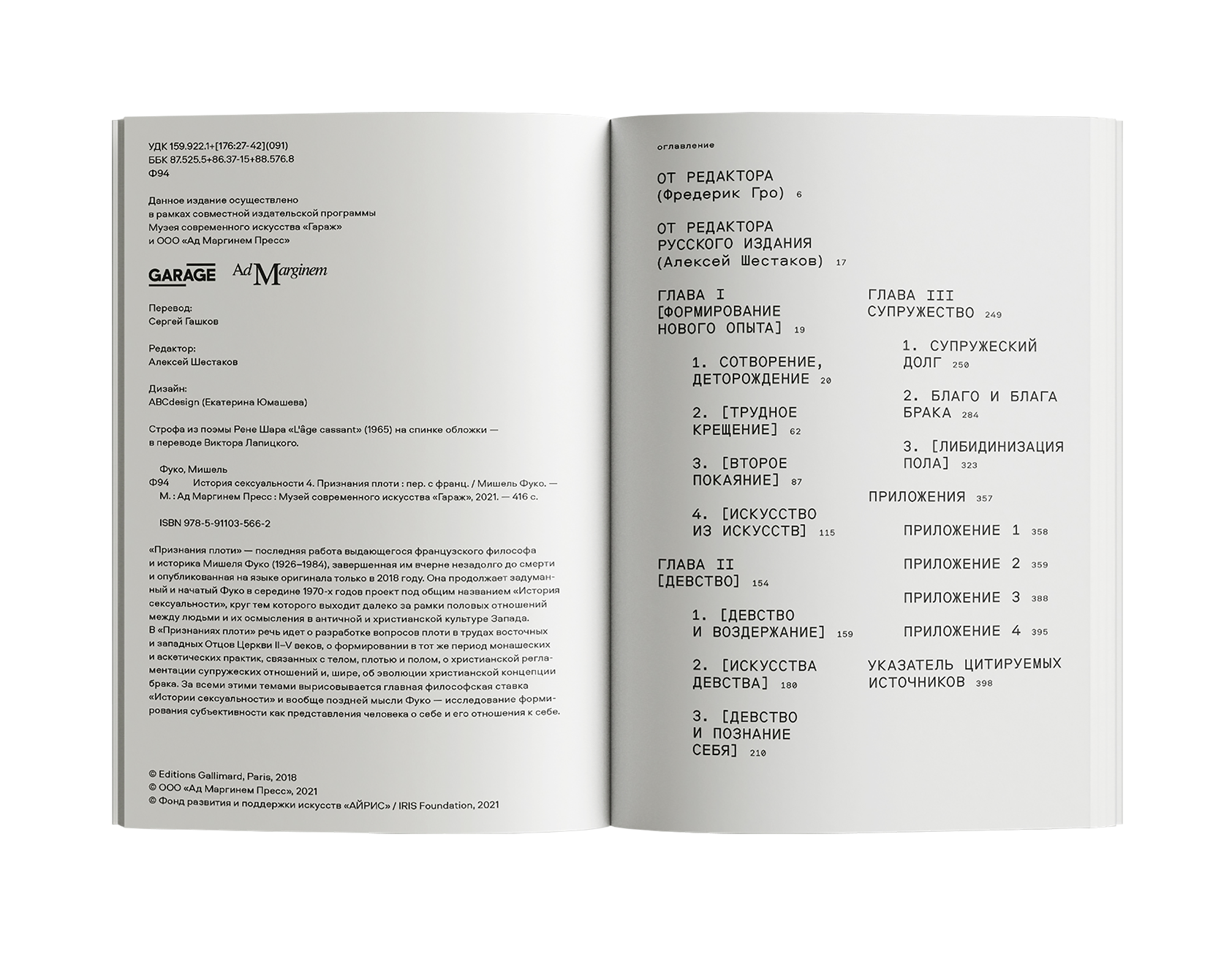

В связи с выходом последнего тома «Истории сексуальности» Мишеля Фуко публикуем две лекции, прочитанные в рамках совместного семинара в Нью-Йоркском университете в 1980 году Мишелем Фуко и Ричардом Сеннетом. О связи между сексуальностью, субъективностью и обязательством истины, а также о влиянии христианства на современную культуру — в приведенных ниже фрагментах.

Несколько лет назад мы с Мишелем Фуко обнаружили, что интересуемся одной и той же проблемой, правда в разных исторических промежутках. Нас интересует, почему сексуальность стала столь важной для самоопределения людей? Секс так же естественен, как питание или сон, но в современном обществе его рассматривают как нечто большее. Это медиум, через который люди определяют свою личность и свои вкусы. Кроме того, сексуальность — это средство, с помощью которого люди стремятся осознать себя. Это отношение между самосознанием, или субъективностью, и сексуальностью мы и хотим рассмотреть. Сегодня немногие подпишутся под словами Брийя-Саварена «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты»[1], но если применить этот афоризм к сексу, с ним наверняка согласятся почти все: «Познай, как ты любишь, и ты узнаешь, кто ты».

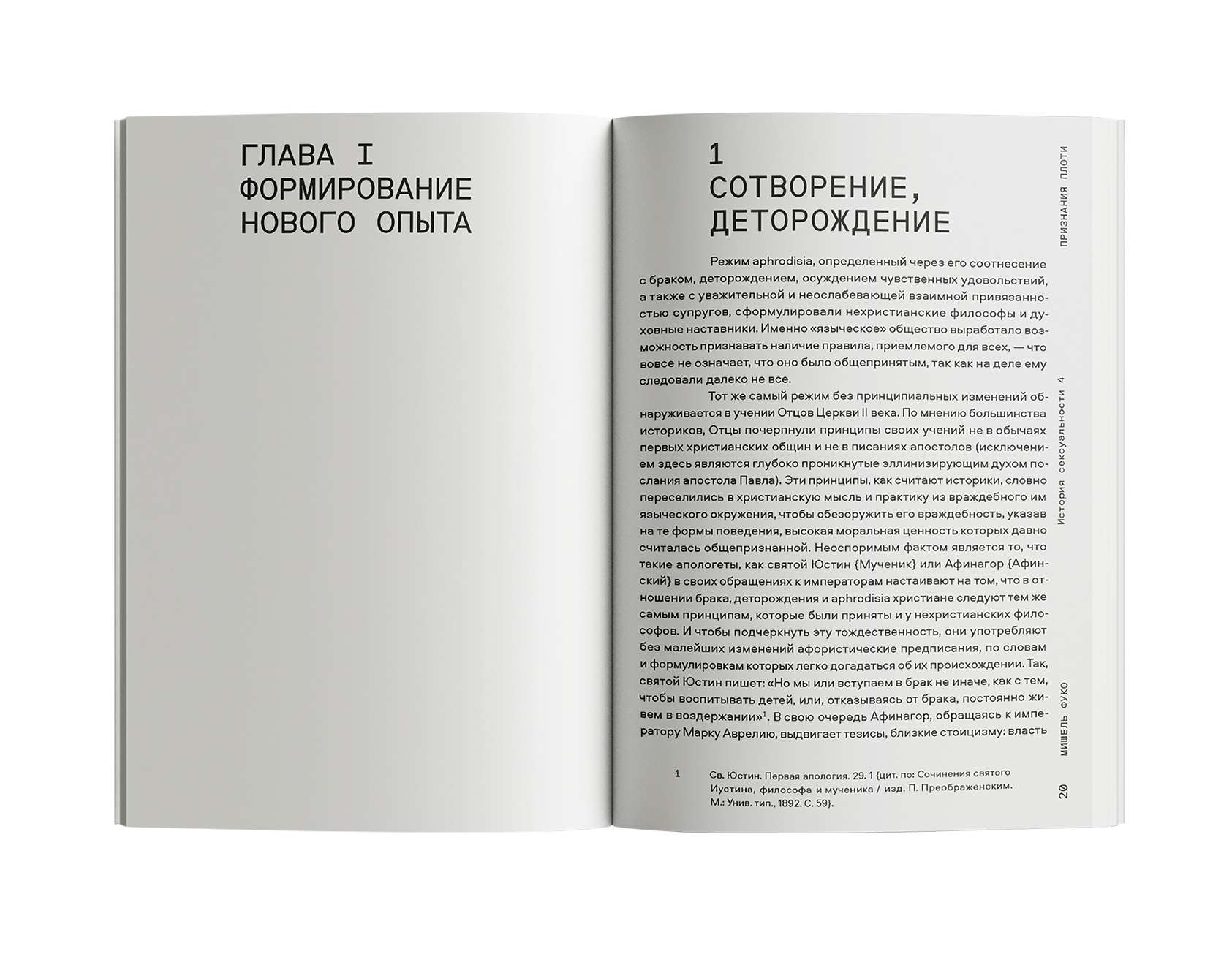

В центре нашего внимания очень разные исторические периоды, когда заявляет о себе тема самосознания в связке с сексуальностью. Фуко присматривается к тому, как христианство в годы своего становления (в III–VI веках) присваивало сексуальности новую ценность и переопределяло ее как таковую. Я же изучаю период второй половины XVIII–XIX века, когда медики, педагоги и судьи начали проявлять к сексуальности совершенно новый интерес. Когда нам стало ясно, что применительно к этим двум периодам мы задаем довольно схожие вопросы, мы решили организовать семинар, чтобы посмотреть, какие мосты могли бы быть наведены между нашими исследованиями. Надеемся, что мы получим приблизительные, предварительные представления о продолжающемся влиянии христианства на современную культуру.

Изучение сексуальности не входило в мои цели. Я исследовал историю одиночества в современном обществе. Мне показалось, что, изучая эволюцию переживания одиночества, я смогу подобраться к такому обширному и аморфному понятию, как субъект, то есть меня интересовало развитие субъективности в современной культуре. Как изменилось представление о «Я» за последние два века? Чтобы охватить эту очень широкую тему, я стремился понять, изменяющиеся условия, в которых люди чувствовали себя одинокими наедине с собой, условия семейной жизни, рабочей и политической жизни, которые побудили людей считать себя одинокими. Поначалу я был сосредоточен на таких конкретных вопросах, как ощущение себя одиноким в гуще городской толпы (непредставимое для человека XVII века) и формирование чувства изоляции из-за изменения производственных условий. Через некоторое время изучение истории обстоятельств, в которых люди чувствовали себя одинокими, показалось мне не соответствующим теме моего исследования. В частности, этот подход не учитывал интеллектуальные механизмы (mental tools), которые люди использовали, чтобы осмыслять себя в одиночестве. В прошлом столетии один из этих механизмов самоопределения становится все более важным — это восприятие собственной сексуальности. Например, к концу XIX века сформировалось представление о том, что человек, который покинул семью и вышел в толпу, открыт всем видам сексуального опыта, тогда как внутри семьи даже мысли о сексуальной близости вызывали стыд. Так появились два вида желания: желание анонимного человека и желание семейного человека.

Позвольте ненадолго остановиться на определении слова «одиночество».

Нам известно три типа одиночества в обществе. Есть одиночество, вменяемое властью. Это одиночество изоляции, одиночество аномии. Мы знаем об одиночестве, которое вызывает трепет среди тех, кто обладает властью. Это одиночество мечтателя, homme révolté[2], одиночество неповиновения. И наконец, есть одиночество, которое превосходит условия власти. Это одиночество, основанное на идее Эпиктета о разнице между тем, чтобы быть одиноким и тем, чтобы быть одному (being lonely and being alone).

Это чувство, что среди многих ты — один, и что у тебя есть внутренняя жизнь, являющаяся чем-то бóльшим, нежели отражение чужих жизней. Это одиночество отличия. Каждый тип одиночества обладает своей историей. В античном мире одиночество, навязанное властью, было изгнанием [из полиса], во Франции XVII века одиночество, навязанное властью, было изгнанием в деревню. В современном офисе одиночество, порожденное властью, — это чувство одиночества внутри массы. В античном мире Сократ был обособленным мечтателем. Его боялись власть имущие, а законам государства он противопоставлял дискурс высшего закона, установленному порядку власти противопоставлял идеал. Современный homme révolté — это Арто или Жене, он противопоставляет порядку власти истину беззакония. Одиночество отличия, одиночество внутренней жизни, не исчерпывающейся отражением других жизней, также изменялось по ходу истории.

Большинство работ на тему одиночества затрагивают только первые два типа; люди в изоляции часто воспринимаются либо как жертвы, либо как мятежники. Эмиль Дюркгейм был, вероятно, ярчайшим выразителем одиночества как жертвы, а Жан-Поль Сартр — ярчайшим выразителем одиночества как бунта. Чувству обособленности, отличия уделяют меньше внимания, и на то есть понятная причина. В современном обществе это чрезвычайно запутанный опыт, и одна из причин путаницы заключается в том, что наши представления о сексуальности как индексе самосознания затрудняют наше понимание о том, как мы отличаемся от других в обществе. На этом третьем типе одиночества и сосредоточились я и Фуко.

Заблуждение о чьей-то обособленности из-за его сексуальности отчасти порождено страхом.

Первые современные исследователи сексуальности думали, что открывают пугающий ящик Пандоры из безудержной похоти, извращенности и деструктивности, обращая внимание только на сексуальные желания людей, без воспитывающих ограничений от общества. Надеюсь, что до некоторой степени их испуг можно будет прочувствовать, когда мы приступим к анализу текстов Тиссо и других авторов о мастурбации. Человек, оставшийся наедине со своей сексуальностью, кажется человеком, оказавшимся наедине с очень опасной силой. В ходе нашего семинара мы попытались понять, что эти позднепросвещенческие и викторианские опасения перед ящиком Пандоры внутри человека являются не просто слепыми предрассудками или аберрациями научного исследования. Эти опасения выражают представления об отношении между сознанием и телом, речью и желанием, о которых викторианские медики даже не подозревали. Их взгляды укоренены в фундаментальных христианских формулах о связи между желанием, дискурсом и политическим доминированием. То, что слепо наследуется, скорее всего так же слепо будет передаваться. Викторианская мораль выступает не только фундаментом правых призывов к социальным репрессиям, появившимся на последних американских выборах: в более безобидных кругах она также является основой убеждения, что созерцание своей сексуальности — это созерцание «проблемы», тайн внутри себя, которые в процессе получения удовольствия могут нанести большой ущерб. Сильный заряд психологической ценности, возложенный на сексуальность, является наследием викторианской мудрости, пусть мы и тешим себя надеждой, что больше не разделяем ее репрессивных предрассудков. Представление о том, что человек обладает идентичностью, основанной на его сексуальности, накладывает огромное бремя на эротические чувства, бремя, которое очень трудно было бы понять кому-либо в XVIII веке.

Вторая проблема, на которой сфокусирован наш семинар, касается дезориентации сексуального самосознания во время процесса, который связывает сознание и тело. Чтобы описать, как сексуальность используется для измерения человеческого характера, мы пользовались выражением «технология себя». Часть современной технологии себя состоит из использования телесного желания для измерения степени искренности человека. «Ты действительно так думаешь?», «Ты честен с самим собой?». Люди задаются этими вопросами, пытаясь понять, чего хочет тело: если тело чего-то не желает, значит, вы не честны с собой. Субъективность сомкнулась с сексуальностью: истина субъективного самосознания понимается в терминах измеряемой телесной стимуляции. Использование глагола «чувствовать» (to feel), когда американцы спрашивают: «Ты правда чувствуешь, о чем я говорю?» говорит о том, что это слово является следствием укоренения сексуальности в субъективности и означает, что если что-то не ощущается, значит, это не истинно. Истоки этого процесса, когда через телесное транслируется истинное, лежат в христианских источниках, как мы уже показали во время наших семинаров. Современное следствие этого процесса состоит в том, что своенравное направление сексуального желания подействовало на уверенность в собственном самосознании, как кислота: по мере того, как изменяются телесные желания, люди вынуждены постоянно сталкиваться с новыми, иными и противоречивыми истинами.

По мере того как истина себя смыкается со стандартами тела, разрушаются вера в себя и в целостность самосознания.

Таким образом, в третий тип одиночества сексуальность привнесла элементы страха и неуверенности в себе. Появились предпосылки к познанию себя как обособленного, отдельного человека. Это психологический трюизм: для человека становится актуальным то, чего он не понимает, и то, что его пугает. Неопределенность, которую создает сексуальность для субъективности, подчеркивает важность переживания: сексуальность становится проблематичной и более важной для нас в определении самих себя. Я считаю, что риторическая и политическая точка зрения, которую разделяем Фуко и я, заключается в том, что сексуальность стала очень важна и непосредственно связана с задачами самоопределения и самопознания, которые она не может и не должна выполнять.

Позвольте мне последнее вступительное замечание. Логичным ответом на вопрос о связи сексуальности и одиночества будет: «Забудьте об этом. Наслаждайтесь сексом и прекратите думать о себе». Я бы хотел высказаться, почему проблема одиночества не может быть решена таким образом.

Существует прямая связь между сексуальностью и социальностью: если человеку некомфортно наедине с самим собой, с другими ему тоже будет некомфортно.

Между одиночеством отличия и социальностью существует ритмичность, которую необходимо достичь в обществе, мы не чувствуем этой ритмичности в частности потому, что нахождение наедине с собой так тревожно.

Также хочу добавить, что сегодня мы можем испытывать эту ритмичность так, как это было невозможно в прошлом из-за огромной возможности, которая открылась в западном буржуазном обществе. Это возможность жить во фрагментированном обществе.

В современном обществе существует возможность вырваться из органических уз религии, семьи, работы и общностей, которые раньше скрепляли многие сообщества — если так не было по факту, то по меньшей мере к этому стремились как к общему идеалу. Мы начинаем обходиться без органической любви[3]. Крупные бюрократии не держатся на принципах органической солидарности, как это первым отметил Э. Дюркгейм; семья и рабочее место больше не соединены даже физически в одном доме, как это было в XVIII веке или в сельской местности. Религия больше не играет интегрирующей роли в традиционной жизни католиков или евреев. Вместо того, чтобы оплакивать эти изменения как признаки упадка общества, мы, я считаю, должны их принять и попытаться понять, как они могут послужить нам во благо. Благо, которое вижу в них я, заключается в создании новых возможностей — как для одиночества, так и для социальности.

Ослабление органических связей означает, что социальные отношения все в большей степени могут становиться предметом выбора. Чем меньше социальных отношений встроено в естественный порядок, божественный закон или органическую необходимость, тем более люди способны представлять себя существами, живущими отдельно от своих социальных ролей. Когда мы вступаем в социальные отношения по собственному выбору, тогда они приобретают большую значимость. Но это чувство, что мы выбираем или не выбираем, о ком заботиться, во фрагментированном обществе зависит от умения видеть себя в качестве отдельного, отличного от других, полноправного человека. Утрата сексуальностью функции мерила психологической истины привела к дезориентации этого типа самосознания.

В работе, посвященной моральной терапии для лечения безумия и опубликованной в 1840 году, французский психиатр Лурен рассказывает, как он лечил одного из своих пациентов — лечил и, конечно, как вы можете себе представить, вылечил. Однажды утром он поместил господина А., своего пациента, в душевую. Он заставил его подробно рассказать о своем бреде. «Но всё это, — сказал доктор, — не что иное, как безумие. Обещайте мне больше в это не верить». После некоторых колебаний пациент пообещал. «Этого недостаточно, —сказал доктор. — Вы уже давали мне подобные обещания и не сдержали их». И включил холодный душ над головой пациента. «Да, да! Я сошел с ума!» — кричит больной. Душ выключен, допрос возобновлен. «Да. Я признаю, что сошел с ума», — повторил больной. «Но, — добавил он, — я признаю это, потому что вы вынуждаете меня это сделать». Снова душ. «Ладно, ладно, — говорит господин А., — я признаю. Я сошел с ума, и все это было не что иное, как безумие».

Заставлять человека, страдающего психическим расстройством, признать, что он сумасшедший, — это очень давняя процедура традиционной терапии. В работах XVII и XVIII веков можно найти много примеров того, что можно было бы назвать терапией истины. Но техника, используемая Луреном, совершенно иная. Лурен не пытается убедить пациента в том, что его идеи ложны или неразумны. Лурену совершенно безразлично, что происходит в голове господина А. Он добивается конкретного действия, прямого признания: «Я сошел с ума». С тех пор как я впервые прочитал этот отрывок Лурена, а это произошло около двадцати лет назад, я держал в уме проект анализа формы и истории такой дикой практики. Лурен удовлетворен только тогда, когда его пациент говорит: «Я сошел с ума» или «Это было безумие». Предположение Лурена состоит в том, что безумие, как и реальность, исчезает, когда пациент утверждает истину и говорит, что он сумасшедший.

Таким образом, перед нами обратная сторона перформативного речевого акта. Утверждение разрушает в говорящем субъекте реальность, которая сделала то же самое утверждение истинным. Какая концепция истинности дискурса и субъективности принимается как должное в этой странной и все же широко распространенной практике? Чтобы оправдать внимание, которое я уделяю этому, казалось бы, сугубо специальному предмету, позвольте мне на мгновение сделать шаг назад. В годы, предшествовавшие Второй мировой войне, а особенно сразу после нее, в философии континентальной Европы и во Франции господствовала философия субъекта. Я имею в виду, что философия поставила перед собой в качестве первостепенной задачи обоснование всякого знания и принципа всякого значения, исходя из облеченного всей полнотой смысла субъекта. Важность, придаваемая этому вопросу, обусловлена влиянием Гуссерля, но центральная роль субъекта также связана с институциональным контекстом, во всяком случае во французской университетской традиции: поскольку эта философия началась с Декарта, то с тех пор французский университет мог продвигаться только в картезианском направлении. Следует принять во внимание и политическую конъюнктуру. Перед лицом абсурдности войны, резни и деспотизма казалось, что лишь сам индивидуальный субъект способен придать смысл своему экзистенциальному выбору. После того как война закончилась, постепенно — благодаря времени и дистанции — приоритет философии субъекта перестал казаться столь самоочевидным. Выявились скрывавшиеся за ним до сих пор теоретические парадоксы. Философия сознания парадоксальным образом не смогла послужить основой для философии знания, и особенно научного знания. Философия смысла не смогла учесть формообразующие механизмы означивания и структуру смысловых систем.

Со всей легкостью и ясностью ретроспективного взгляда — как говорят американцы, the Monday-morning quarterback ( задним умом крепок. — Пер.), — позволю себе отметить, что было два возможных пути, ведущих за пределы этой философии субъекта. Первым из них была теория объективного познания как анализа знаковых систем, то есть семиология. Это был путь логического позитивизма. Вторым был путь лингвистики, психоанализа и антропологии, объединенных под рубрикой структурализма. Я не воспользовался этими направлениями. Позвольте мне объявить раз и навсегда, что я не структуралист, и признаться, с должным сожалением, что я не аналитический философ. Никто не совершенен. Но я попытался исследовать другое направление.

Я попытался выйти из философии субъекта через генеалогию современного субъекта как историко-культурной реалии, то есть как чего-то такого, что может рано или поздно измениться и что, конечно, важно политически.

Этот общий проект можно продолжить двумя способами. Работая с современными теоретическими построениями, мы имеем дело с субъектом вообще. В этом смысле я попытался проанализировать теории субъекта как говорящего, живого, работающего человека в XVII и XVIII веках. Но можно изучить и более практическое понимание субъекта, обнаруживаемое в тех учреждениях, где определенные субъекты становились объектами познания и господства: в приютах, тюрьмах и т. д.

Я хотел изучить формы понимания самого себя, создаваемые субъектом. Но с тех пор, как я начал с этой последней проблемы, я был вынужден изменить свое мнение по нескольким пунктам. Позвольте мне немного себя покритиковать. В соответствии с положениями Хабермаса, можно выделить три основных типа техник: техники, позволяющие производить вещи, преобразовывать их, манипулировать ими; техники, позволяющие использовать знаковые системы; и, наконец, техники, позволяющие руководить индивидами, предписывать им определенные задачи или цели. То есть техники производства, техники означивания или коммуникации и техники доминирования. Но я всё больше и больше убеждался, что во всех обществах существует другой тип техник: техники, позволяющие индивидам собственными средствами производить определенное количество операций над своими телами, душами, мыслями, поведением, таким образом, чтобы изменить себя, доработать себя и достигнуть определенного состояния совершенства, счастья, чистоты, сверхъестественной силы. Назовем эти техники технологиями себя.

Если мы хотим проанализировать генеалогию субъекта в западной цивилизации, то мы должны принять во внимание не только техники доминирования, но и техники себя. Необходимо показать взаимодействие между этими типами техник. Когда я изучал приюты, тюрьмы и так далее, я, возможно, ставил излишний акцент на техники доминирования. В учреждениях этого типа действительно важно то, что мы называем дисциплиной. Однако это лишь один из аспектов искусства управления людьми в наших обществах. Изучив область

Скачать Бесплатно Монологи Вагины

Светлана Иванова Обнаженная Фото

Порно Хезир Брук Сказать

Порнофото На Людях

Концепция сексуальности по М. Фуко — Студопедия

Искусство удовольствий. История сексуальности. Том II ...

Ричард Сеннет и Мишель Фуко: Сексуальность и одиночество ...

Книга "История сексуальности" Мишеля Фуко | Лидия ...

М. Фуко история сексуальности – тема научной статьи по ...

Концепция сексуальности по М. Фуко

Сексуальность в сетях дискурса: от Фрейда к Фуко – тема ...

Концепция сексуальности по М. Фуко

Фуко и Россия: К ВОПРОСУ О ЖЕНСКОМ УДОВОЛЬСТВИИ ...

Фуко, Мишель — Википедия

Фуко Сексуальность