El universo en una taza de café

1. Primer contacto con el cielo. La Prehistoria

Página 5 de 24

1

PRIMER CONTACTO CON EL CIELO.

LA PREHISTORIA

Como podéis imaginar, la vida del ser humano prehistórico debió de ser dura. Si os pudierais poner en la piel de uno de estos individuos que habitaba el planeta hace decenas de miles de años, sin duda pensaríais que la naturaleza se dedicaba en cuerpo y alma a poneros las cosas difíciles.

Los animales que tenías que cazar hacían lo posible para que no lo consiguieras y por la noche estabas a merced de amenazas que, a diferencia de ti, tenían dientes afilados y garras largas. Alguna vez te parecía que hasta las plantas conspiraban contra tu persona cuando horas después de haber comido alguna fruta que tenía buena pinta, descubrías que en realidad te había sentado como una patada en el estómago.

Y eso por no hablar del clima.

Recordemos que el concepto de año es un invento más o menos moderno que nos permite anticipar con antelación cuándo llegarán las estaciones. Pero los seres humanos prehistóricos no tenían esta noción del tiempo: para ellos la vida era una sucesión de períodos fríos y estériles, en los que la naturaleza les dificultaba la existencia lo máximo posible, seguidos por temporadas más calurosas, agradables y llenas de alimento.

En este contexto de desesperación por encontrar algo que dotara a sus vidas de cierta regularidad, los primeros seres humanos modernos encontraron aliados que les ayudarían a aumentar sus probabilidades de supervivencia en un lugar totalmente inesperado: el cielo.

A nuestros ancestros les empezó a interesar el juego de luces en movimiento que tenía lugar continuamente sobre sus cabezas entre los años 37.500 y 35.000 a. C. Ésta es la época en la que ha sido datado un peroné de babuino encontrado en Border Cave (Kwazulu-Natal, en la frontera entre Sudáfrica y Suazilandia) en el que aparecen 29 marcas paralelas que se corresponden con los días que dura un ciclo lunar.[1] Y se sabe con seguridad que esas marcas fueron realizadas por seres humanos y que no crecieron en el peroné de ese babuino de manera natural.

También existe una tabla de marfil de 32.500 años de antigüedad encontrada en el valle de Ach, en Alemania, en la que por un lado aparece la primera representación de una constelación de la que se tiene constancia, la constelación de Orión, y por el otro tiene grabadas 86 muescas. Se trata de un número curioso, ya que se corresponde con el número de días que hay que restarle a un año para obtener la duración media de un embarazo y, casualmente, también es el número de días que la estrella más brillante de Orión, Betelgeuse, está presente en el cielo. Un ser humano prehistórico podría haberse basado en esta coincidencia para relacionar la fertilidad humana con algún tipo de ser sobrenatural presente en el firmamento.[2]

Por último, aunque sólo es uno más de entre muchísimos ejemplos, en Dordogne (Francia) se encontró una placa de hueso de alrededor del año 28.000 a. C. que contiene muescas que sugieren que los humanos que las hicieron estaban intentando representar no sólo las fases de la Luna, sino también su movimiento a través del cielo durante su ciclo de 29 días y medio.[3]

Estos descubrimientos revelan que los seres humanos hemos usado estos cambios cíclicos y regulares del cielo para calcular el paso del tiempo desde los albores de la historia. Aunque medir el tiempo en días y meses en vez de minutos y segundos es mejor que nada, los seres humanos prehistóricos estuvieron estancados con esta metodología durante treinta milenios.

Hasta que hace algo menos de 5.000 años se dieron cuenta de que había maneras más sofisticadas de hacerlo.

DAGAS APUNTANDO HACIA EL CIELO

Para ver conocimientos astronómicos más complejos en acción tenemos que avanzar hasta el período comprendido entre los años 2.500 y 1.700 a. C. en el Vallée des Merveilles o Valle de las Maravillas, en el sur de Francia. Allí, un equipo de arqueólogos se sorprendió al ver que en aquella época un clan de seres humanos se había estado dedicando a vandalizar las paredes de piedra del valle con 35.000 grabados en los que aparecían representadas las cosas que veían en su día a día: alabardas, hachas, ruedas, animales… Pero lo más extraño es que el 90% de los grabados representan a gente esculpiendo otros grabados. No, no, sólo es una broma; lo verdaderamente raro era el gran número de dagas grabadas en rocas que aparecieron esparcidas por todo el valle.

A los arqueólogos les intrigaba especialmente un grupo de 115 dagas grabadas sobre la misma losa de piedra que apuntaban todas ellas en la misma dirección, ladera arriba. Aquello habría tenido sentido si los pobladores de esa zona hubieran querido marcar el camino hacia algo que les resultara de interés, como un riachuelo o algún lugar ceremonial, pero en aquella dirección no parecía haber nada por el estilo.

Se les ocurrió entonces enfocar el problema desde otra perspectiva. ¿Y si esas dagas no estaban señalando hacia un punto concreto del terreno? ¿Y si estaban grabadas ladera arriba con otra intención? Tras comparar la posición de los cuerpos celestes que podían verse hace más de 4.000 años en el valle, se descubrió que las dagas señalaban hacia el lugar del horizonte por el que se ponía el Sol desde el principio de las épocas cálidas hasta, más o menos, los días cercanos al solsticio de otoño.[4]

¡Eh, espera, espera! En los documentales siempre hablan de equinoccios y solsticios como si fuera algo muy importante, pero ¿qué relevancia tienen en realidad?

Os presento a la voz cursiva. Suele interrumpirme cuando hay algún concepto que le suena pero no tiene claro del todo, o, directamente, cuando no se fía de lo que digo. Nos une una relación de amor-odio bastante compleja.

Pero por una vez ha hecho una pregunta interesante, así que voy a responderla empezando por lo básico.

DE EQUINOCCIOS Y SOLSTICIOS

La Tierra da vueltas alrededor del Sol y, a su vez, rota sobre su propio eje. Hasta aquí nada nuevo para la mayoría de nosotros. Pero falta cierta información que muchas veces no tenemos presente: el eje de rotación del planeta está inclinado 23º.

Parece una tontería, pero si el eje de rotación de la Tierra no estuviera inclinado, las temperaturas sobre su superficie permanecerían constantes a lo largo del año y no existirían las estaciones. Por una parte eso estaría bastante bien porque las redes sociales no empezarían a llenarse de gente diciendo «Qué ganas de que llegue el veranito» en noviembre, pero, por otra, sin un año dividido en cuatro estaciones distintas tal vez la humanidad nunca hubiera llegado a su estado de desarrollo tecnológico actual.[5]

Sí, sí, como lo oís: sin estaciones, la superficie terrestre estaría dividida en franjas de distintas temperaturas donde los lugares cercanos a los polos estarían sumidos en un ambiente frío perpetuo y el ambiente se caldearía cada vez más hasta llegar a las zonas cercanas al Ecuador. Incapaces de vivir en el frío polar perpetuo, los seres humanos se hubieran refugiado en latitudes más bajas, donde reinaría una temperatura agradable todos los días del año… Algo que les gusta mucho a los insectos, a los que les encanta transmitir enfermedades mortales. Es precisamente el invierno lo que impide que estos bichos no se puedan reproducir en zonas algo alejadas del Ecuador.

Muchas cosechas básicas como el trigo, el maíz, las patatas, la avena o la cebada crecen mucho mejor en lugares donde existen inviernos fríos. O sea, que un mundo sin estaciones es un mundo sin cerveza.

Terrible, no quiero ni imaginarlo. Pero ¿qué papel desempeña exactamente la inclinación en esto de las estaciones?

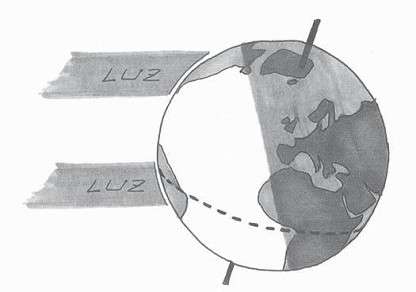

Mientras la Tierra da vueltas alrededor del Sol, la parte del planeta que «mira» hacia nuestra estrella permanece iluminada y la otra en total oscuridad. O sea, que anochece porque la rotación del planeta nos está sacando fuera de la cara iluminada por el Sol y nos está metiendo en la región que apunta hacia los oscuros confines del universo. En el siguiente dibujo se puede apreciar cómo afecta la inclinación de la Tierra a la duración del día y de la noche.

Si la Tierra diera vueltas alrededor del Sol en vertical (izquierda), un punto cualquiera de la superficie recorrería cada día la misma distancia por la zona iluminada que por la oscura y, por tanto, el día duraría exactamente lo mismo que la noche.

En cambio, los 23º de inclinación del planeta (derecha) hacen que cualquier punto de la superficie recorra una distancia diferente por la zona iluminada que por la ensombrecida, según su latitud, lo que modifica la duración de los días respecto a las noches en cada época del año. Este hecho está estrechamente ligado a las variaciones de temperatura que notamos a lo largo del año: durante los períodos en los que los días son más largos, una región cualquiera recibe radiación solar durante más tiempo y, por tanto, su temperatura aumenta.

Pero hay otra variable aún más influyente en la determinación de las estaciones.

Parece que está muy extendida la idea de que la Tierra va variando su inclinación a lo largo de su órbita alrededor del Sol, y que este cambio de inclinación es el que provoca que las estaciones vayan cambiando de hemisferio.

En realidad, la Tierra no cambia su inclinación durante el año. Precisamente por eso existen dos extremos opuestos de nuestra órbita: uno de los dos polos apunta hacia el Sol, mientras que el otro apunta en la dirección contraria.

¡Ah, claro! ¡Entonces el hemisferio que apunta hacia el Sol es el que recibe más radiación solar y, por tanto, allí será verano!

Sí…, más o menos.

Técnicamente, una cantidad parecida de radiación solar llega a los dos hemisferios durante cada estación. Sin embargo, ése no es el factor que más influye en los cambios de temperatura, sino el hecho de que el hemisferio que apunta hacia el Sol recibe la luz de una manera más concentrada, mientras que en el hemisferio contrario llega de refilón. No os preocupéis, la siguiente ilustración debería compensar mis deficientes dotes descriptivas:

En la situación del dibujo, dos rayos de luz idénticos inciden cada uno sobre un hemisferio. Se puede notar que el área sobre la que se reparte la luz es distinta en cada caso: en el hemisferio norte, la radiación se esparce por una mayor superficie que en el sur, donde llega más concentrada. Esto se traduce en una mayor concentración de energía por metro cuadrado en el hemisferio sur, que, por tanto, se calentará más que el norte.

Y por eso el Sol pica en verano pero no en invierno.

Vale, vale, pero nos hemos ido por las ramas… ¿Qué tenía todo esto que ver con los equinoccios?

Mucho.

Mientras la Tierra da vueltas alrededor del Sol, el ángulo desde el que nos llega la luz de nuestra estrella varía ligeramente. Existen cuatro puntos de nuestra órbita donde este ángulo provoca algún efecto curioso.

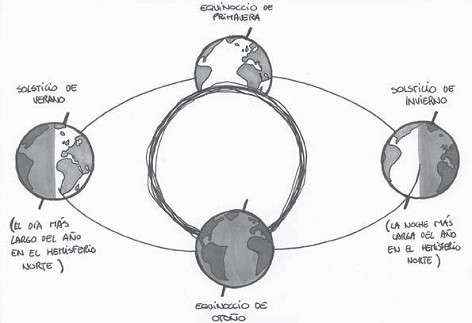

Por un lado, están los dos puntos en los que el polo sur o el polo norte apuntan hacia el Sol. Esos días la gente que vive en el hemisferio que está dirigido hacia nuestra estrella experimentará el máximo número diario de horas de Sol, ya que se trata del momento del año en el que recorrerá una mayor distancia por la cara iluminada del planeta. La superficie del hemisferio contrario, en cambio, recorre la menor distancia posible por la zona iluminada, por lo que experimenta la noche más larga del año.

Pero en la ilustración anterior también podéis ver dos puntos de la órbita en los que ninguno de los dos hemisferios está inclinado hacia el Sol. Éstos son los dos únicos momentos a lo largo de nuestro camino alrededor del Sol en los que la zona iluminada y la ensombrecida de cada hemisferio cubren la misma superficie y, por tanto, un punto cualquiera tarda lo mismo en recorrer las dos caras del planeta. En otras palabras: se trata de los días en los que el día y la noche duran lo mismo.

En estos puntos de la órbita ocurren los famosos equinoccios (del latín equi, «igual» y nox, «noche») y marcan el momento a partir del cual los días empiezan a volverse más largos que las noches o viceversa y, como consecuencia, las temperaturas cambian. Hay que tener en cuenta que se trata de un fenómeno bastante relevante si vives prácticamente desnudo y a merced de los elementos.

En el hemisferio norte, después del equinoccio de primavera (el 20 de marzo) pasamos más tiempo en la cara iluminada del planeta que en la oscura hasta que llega el solsticio de verano (el 21 de junio), el día del año en el que el Sol brilla durante más horas en el cielo. Después de este día, las horas de Sol empiezan a reducirse hasta llegar al punto en el que el día y la noche vuelven a tener la misma duración, en el equinoccio de otoño (el 22 de septiembre), y a partir de este punto la noche gana terreno al día hasta que llega el solsticio de invierno (el 22 de diciembre), la noche más larga del año. Entonces la noche empieza a acortarse otra vez hasta que vuelve a tener lugar el equinoccio de primavera y el ciclo se reinicia.

Estos cuatro puntos de nuestra órbita alrededor del Sol marcan los momentos en los que las temperaturas van a empezar a cambiar, lo que tenía gran relevancia para los habitantes del Valle de las Maravillas porque así sabían cuándo las plantas iban a florecer, cuándo era el mejor momento para ir a cazar o cuándo podían pasearse tranquilamente desnudos por el bosque sin miedo a sufrir una hipotermia.

Teniendo en cuenta todo lo que estaba en juego, a los habitantes del Valle de las Maravillas les interesaba bastante ser capaces de predecir cuándo iba a terminar la estación cálida y luminosa para dar paso a la estación fría y oscura.

En los equinoccios de primavera (20 de marzo) y otoño (22 de septiembre) el día y la noche tienen la misma duración, mientras que el solsticio de verano (21 de junio) coincide con el día más largo, y la noche más corta del año y el solsticio de invierno (22 de diciembre), con el día más corto y la noche más larga del año.

Pero no nos desviemos del tema y vamos a seguir con el misterioso asunto de las dagas que apuntan hacia el cielo.

Debido al efecto de la inclinación de la Tierra, la trayectoria en la que nos parece que se mueve el Sol a través del cielo cambia a lo largo del año. Cuando nuestro hemisferio apunta directamente hacia nuestra estrella, desde la superficie lo vemos seguir una trayectoria más alta en el cielo entre el amanecer y el atardecer. A medida que nuestro hemisferio queda inclinado en la dirección contraria mientras la Tierra sigue su camino, la trayectoria del Sol se vuelve más cercana al horizonte y, por tanto, recorre una menor distancia por el cielo y los días se acortan.

En algún punto intermedio existe una trayectoria en la que el día y la noche duran lo mismo.

Aunque, mejor pensado, tal vez el siguiente dibujo os aclare mejor el asunto que hablar de inclinaciones y órbitas.

Como la Tierra recorre cierta distancia alrededor del Sol a diario, cada día el eje de rotación del planeta tiene una orientación un poco diferente con respecto a nuestra estrella, así que el lugar por el que sale y se pone el Sol cambia un poco de un día para otro.

Pensabais que habíais comprado un libro de historia de la astronomía con algunas curiosidades y que no habría que asimilar conceptos científicos, ¿eh? Que iba a usar la palabra equinoccio y quedarme tan tranquilo, ¿EH? Pues no, porque precisamente esa manera de tratar las cosas es la que ha llevado a la cultura general a la situación de «Me suena, pero no te sabría decir exactamente» en la que está ahora.

DAGAS APUNTANDO AL CIELO (AHORA SÍ)

Los habitantes del Valle de las Maravillas ya se habían dado cuenta de que los lugares por los que sale y se pone el Sol a lo largo del año van cambiando lentamente, así que aprendieron a aprovechar este fenómeno.

Cuando veían que el día empezaba a tener más o menos la misma duración que la noche se tendían sobre la roca, observaban el lugar por donde salía el Sol y, justo antes de que desapareciera tras el horizonte, ponían una daga perpendicular al suelo y dibujaban su sombra. Como aún faltaban milenios para que se inventara el primer cronómetro, no tenían manera de conocer de forma precisa qué día en concreto era igual de largo que su noche correspondiente. Por eso hay 115 dagas grabadas en la piedra en vez de una.

Al observar la salida del Sol en relación con las dagas, los habitantes del valle podían saber si se estaba acercando el cambio de estación y, por tanto, si había llegado el momento de bajar de las montañas para refugiarse en el valle antes de que el frío cubriera las montañas de nieve.

Bueno, ya, es un método muy ocurrente, pero ¿para qué quieres idear un sistema que te diga cuándo van a bajar las temperaturas, si la mejor manera de saberlo es simplemente notar en tus propias carnes si hace más frío o no?

El clima terrestre puede definirse con muchos adjetivos, pero «puntual» no es uno de ellos. A veces hace un calor del demonio en octubre, cuando debería haber empezado a refrescar, y cuando piensas que vas a vivir un verano perpetuo…, ¡zas!, un descenso brusco de temperaturas te obliga a sacar del armario el anorak que ya habías guardado. Cuando esto ocurre hoy en día, no deja de ser una anécdota que comentamos en el ascensor, pero para los habitantes del Valle de las Maravillas podía significar la diferencia entre bajar al valle para pasar el invierno tranquilamente o quedar atrapados por la nieve en la cima de la montaña y morir de frío y hambre.

Aunque no pudieran predecir exactamente el día que llegarían los equinoccios, este primer descubrimiento de una relación entre lo que ocurría a su alrededor y las peripecias de esas luces a través del cielo permitió a los habitantes del Valle de las Maravillas dividir el año en dos estaciones, lo que les permitía encarar sus decisiones basándose en predicciones sobre el futuro.

Pero los habitantes del Valle de las Maravillas no fueron los únicos que utilizaron el marcador temporal de los solsticios para predecir cuándo llegarían tiempos mejores.

EL CÍRCULO DE STONEHENGE

Muchos lugares prehistóricos que han sobrevivido al paso de los tiempos estaban dedicados a seguir los pasos de los astros, pero el más famoso de todos es el círculo de Stonehenge, que no es tan misterioso como pretenden vendernos los documentales sobre extraterrestres.

Este complejo megalítico utilizado para advertir los cambios que tienen lugar en el cielo durante el año es un sistema mucho más intrincado que el que usaban en el Valle de las Maravillas. Hay que dejar clara una cosa sobre este monumento: no se construyó de la noche a la mañana, sino que durante mil quinientos años (del 3.100 al 1.600 a. C.) se fue mejorando y pasó lentamente de ser una agrupación de postes de madera a la emblemática construcción megalítica que conocemos hoy en día.

Muchas generaciones de constructores de Stonehenge mejoraron el complejo durante todo ese tiempo con tal de que sirviera como reloj que les indicara la llegada de varios fenómenos astronómicos a lo largo del año.

Stonehenge es bastante más sofisticado que unas cuantas dagas grabadas en la roca apuntando hacia el horizonte, pero el hecho de que sus creadores usaran esas rocas de varias toneladas para construirlo, con el consiguiente esfuerzo que eso suponía, da una idea de lo seriamente que los seres humanos nos estábamos tomando el movimiento de los cuerpos celestes.

Los movimientos de aquellos puntos brillantes inexplicables que se desplazaban por el cielo sin caerse parecían traer consigo cambios en el entorno que guiaban a los humanos en las temporadas de caza, en migraciones o, más adelante, en cuestiones de agricultura. Que determinadas estrellas aparecieran en la época de recolección de una fruta, por ejemplo, no se veía como una coincidencia, sino como una relación causa-efecto, así que poco a poco los humanos fuimos elevando esas luces que nos echaban una mano desde el firmamento al estatus de protectores y, eventualmente, de dioses.

Y ya veréis que, por culpa de la obsesión de los babilonios por intentar relacionar todo lo que pasa en el cielo con lo que ocurre a nuestro alrededor, hoy en día las revistas siguen llenas de horóscopos.