El universo en una taza de café

3. Estudiar a los dioses: los Babilonios

Página 7 de 24

3

ESTUDIAR A LOS DIOSES:

LOS BABILONIOS

¿Hay a tu alrededor una revista de las que regalan los domingos con el periódico? Si la tienes a mano es probable que encuentres parte del legado de los babilonios entre reportajes de moda y las trepidantes crónicas sobre las bodegas más remotas de España. Seguramente este legado se encuentre en una de las últimas páginas desde donde intentan darte directrices para que organices tu vida según el mes en el que has nacido. Sí, lo has adivinado: los babilonios fueron los inventores de la astrología.

El imperio babilonio existió desde el 1894 a. C. hasta el 539 a. C. Es decir, que gran parte de lo que voy a explicar a continuación ocurría de manera paralela a las andanzas de los egipcios. Ellos también habían notado que la llegada de algunos fenómenos naturales coincidía con la aparición de ciertos astros en el cielo y, como sus vecinos constructores de pirámides, gran parte de su mitología estaba fundamentada en ellos. Los cinco planetas que conocían —Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno— eran vistos como deidades junto con la Luna, el Sol y algunas estrellas especialmente brillantes.

Oye, pero ¿cómo descubrieron los planetas? ¿Ya tenían telescopios por aquel entonces?

No, no. Los babilonios no tenían ni idea de que los planetas eran pedazos de roca o bolas de gas que no emiten luz propia y brillan al reflejar la luz del Sol. De hecho, por eso mismo los consideraban dioses: nadie en su sano juicio consideraría que una bola de roca con una temperatura superficial de más de 400 ºC y cubierta de nubes de ácido sulfúrico tiene algo remotamente divino. Te estoy mirando a ti, Venus.

Como las únicas herramientas que tenían para observar el cielo eran sus propios ojos, los babilonios simplemente se dieron cuenta de que, entre los incontables puntos brillantes del cielo nocturno, cinco de ellos se comportaban de manera distinta.

Me explico.

Sal a la calle una noche clara y mira el cielo. ¿Vives en una ciudad? Bueno, haz autoestop y pide a un desconocido que te lleve a un lugar alejado y oscuro (espero que hayáis comprado este libro por la astronomía y no por los consejos). ¿Estás ahí ya? Mira el reloj, ¿qué hora es? ¿Las 12.00? Estupendo, saca la cámara réflex que te compraste para hacer fotos a tus desayunos y amortízala inmortalizando el cielo. Una vez tomada la foto, vete a casa y vuelve mañana a la misma hora y al mismo lugar exactos y toma otra instantánea desde la misma posición. Pasado mañana haz lo mismo. Y el otro. Y el otro. Y así hasta que empiece a darte mal rollo hacer autoestop o se acabe la memoria de la cámara.

Cuando tengas todas las fotos, imprímelas y colócalas unas junto a otras.

¿No notas algo raro? Mete folios de papel cebolla en la impresora (en serio, no soy muy bueno dando consejos), imprímelas de nuevo y ponlas una encima de otra, de manera que coincida la silueta del paisaje de todas ellas. ¿Ves algo ahora?

¡Eh! ¡Espera! ¡No todas las estrellas coinciden! ¡Hay un par que se han movido! ¿O he tomado yo mal las fotos?

¿Te ha pasado como a la voz cursiva? No te preocupes, las fotos están bien tomadas. La culpa es del movimiento de los planetas alrededor del Sol, de las estrellas y de la rotación de la Tierra.

EN EL ESPACIO TODO ESTÁ LEJOS…, AUNQUE UNAS COSAS MÁS QUE OTRAS

Los planetas están pegados a nosotros en comparación con las estrellas. Por poner algunos ejemplos, la Tierra da vueltas alrededor del Sol a una distancia de 150 millones de kilómetros, Marte se encuentra a 54,6 millones de kilómetros de nosotros en el punto más cercano de su órbita y la órbita de Saturno coloca a este planeta, el más lejano que se puede ver a simple vista, a unos 1.200 millones de kilómetros en su punto más cercano.

Incluso la luz, que viaja por el espacio a casi 300.000 kilómetros por segundo, tarda casi 13 minutos en llegar hasta Marte desde que es emitida por el Sol y 1 hora y 20 minutos en llegar hasta Saturno. Nuestros satélites y sondas espaciales, que se desplazan muchísimo más despacio, tardan meses o incluso años en llegar hasta estos planetas.

Sí, vale, millones o miles de millones de kilómetros son distancias difíciles de asimilar, pero son el equivalente a bajar a comprar el pan si las comparamos con el trecho que nos separa de las estrellas.

Alfa Centauri, la estrella más cercana a nuestro sistema solar, está a 4 años luz de nosotros. Cuatro años luz. Recordemos que un año luz no es una medida de tiempo, sino de distancia, y equivale a la distancia recorrida por la luz durante un año. Como la luz se desplaza por el vacío a casi 300.000 km/s, un rayo de luz recorrerá 10 billones de kilómetros durante un año. O sea, que la estrella más cercana se encuentra a 40 billones de kilómetros de distancia.

Un año luz es la distancia que recorre un rayo de luz en un año y equivale a 10 billones de kilómetros.

Vale, dejemos de disimular: aunque le hayamos puesto una cifra a esta distancia, sigue sin tener ningún sentido en nuestras cabezas. Para concebir la magnitud de este número es mejor compararlo con experiencias más mundanas. Por ejemplo, en un coche a 120 km/h (haced todas las suposiciones necesarias para que esto fuera posible) tardarías 38.052 años en llegar hasta Alfa Centauri. O sea, que si hubieras salido hacia esta estrella en el momento en el que aparecieron las primeras dinastías egipcias, alrededor del 3.200 a. C., hoy en día habrías recorrido algo menos de una séptima parte del camino.

Ahora la distancia ha tomado un poco de proporción, ¿no? Y eso que Alfa Centauri es la estrella más cercana. Las trescientas estrellas más brillantes del firmamento se encuentran, de media, a una distancia de 347 años luz de nosotros, lo que equivale a 3.470 billones de kilómetros o, lo que es lo mismo, un viaje de 3.300.000 años en un coche a 120 km/h. Y sin paradas para ir al baño. Si empezaras tu viaje en coche cuando aparecieron los primeros homo sapiens sobre el planeta, hace 160.000 años, a día de hoy no habrías recorrido ni la vigésima parte del camino. Y mientras tanto mira cómo hemos aprovechado el tiempo en la Tierra.

Total que, pese a que las estrellas se están moviendo constantemente, están tan extremadamente lejos de nosotros que desde nuestra perspectiva parece que permanecen fijas en la misma configuración en el cielo. El movimiento de los planetas, en cambio, sí que resulta apreciable en el cielo porque dan vueltas alrededor del Sol cerca de nosotros a lo largo de períodos razonables de tiempo.

Por eso cada noche, mientras la Tierra da una vuelta sobre sí misma, las estrellas giran sobre nuestras cabezas sin que la posición entre ellas varíe en absoluto, mientras que los planetas… Bueno, digamos que se mueven de una manera que puede resultar bastante confusa si tu perspectiva del universo está confinada sobre la superficie de un planeta y, como los babilonios, no tienes idea de lo que estás mirando.

LOS PLANETAS, UNAS LUCES DESOBEDIENTES EN EL CIELO

En primer lugar, desde nuestra situación en la Tierra, la perspectiva que tenemos del firmamento es equivalente a una superficie plana curvada sobre nuestras cabezas, lo que limita nuestra percepción del espacio una barbaridad porque a simple vista no podemos percibir en él la profundidad y únicamente nos permite ver en dos dimensiones los movimientos de los cuerpos celestes que nos rodean, que tienen lugar en un espacio tridimensional.

Esto se puede notar en la manera en la que los planetas se mueven aparentemente a través del firmamento.

Todos los planetas del sistema solar siguen órbitas elípticas (casi circulares) y dan vueltas alrededor del Sol aproximadamente sobre el mismo plano. Esto significa que sus órbitas están más o menos niveladas a la altura del ecuador del Sol, incrustadas en un «disco» imaginario. Por tanto, como la Tierra se encuentra dentro de este disco, desde nuestra perspectiva nos parece que los planetas se mueven sobre una línea a través del cielo, ya que nuestra posición nos impide ver la curvatura de la órbita.

A esta línea imaginaria en el cielo a lo largo de la que se mueven los planetas (y el Sol, claro, el Sol está más en medio del plano del sistema solar que nadie) se le llama eclíptica.

Pero ahí no termina la lista de cosas que podían confundir a un babilonio. Los planetas más cercanos al Sol se mueven más rápido que la Tierra y tienen órbitas más cortas, mientras que los más alejados van más despacio y tienen que recorrer una distancia mucho mayor para dar una vuelta completa alrededor de nuestra estrella. El resultado: a veces la Tierra «adelanta» a los planetas más lentos (Marte, Júpiter y Saturno) y otras veces es adelantada por los más rápidos (Mercurio y Venus).

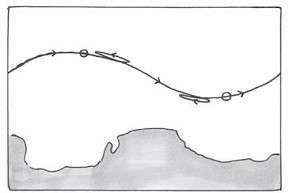

En nuestro cielo bidimensional, esto se traduce en que los planetas invierten la dirección de su movimiento por la eclíptica a lo largo del año (fíjate en el dibujo siguiente).

Y no sólo eso. Encima, como el eje de la Tierra está inclinado, nuestra perspectiva de la eclíptica va cambiando según la posición de la órbita en la que nos encontremos mientras completamos nuestro viaje alrededor del Sol.

Sabiendo todo esto, vamos a ponernos en la piel de los astrónomos babilonios que se dedicaban a registrar la posición de los cuerpos celestes a simple vista. Ellos tan sólo veían un montón de puntos brillantes, sin saber que la inmensa mayoría de ellos eran estrellas como el Sol que les iluminaba durante el día. Tampoco tenían idea de que esas cinco luces que se movían de manera distinta en el firmamento eran planetas que se encuentran mucho más cerca de nosotros, giran también alrededor del Sol y no brillan con luz propia.

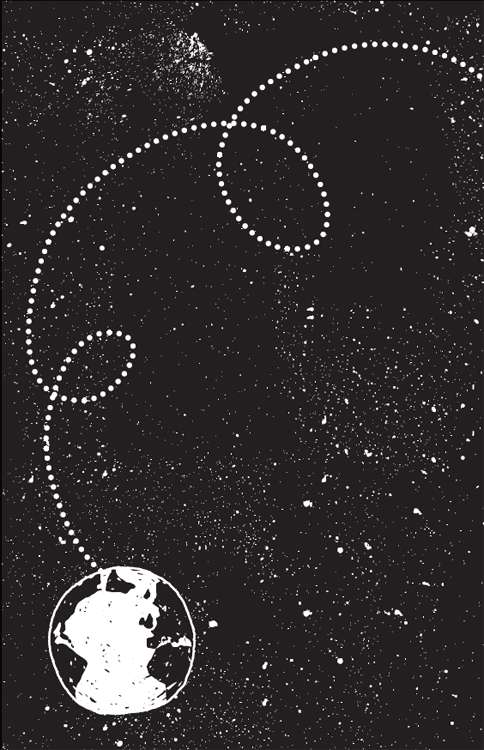

O sea, que cuando los babilonios registraban y representaban el movimiento de esas luces desobedientes por el cielo a lo largo del año, una tarea que tenían que hacer manualmente apuntando las coordenadas de cada cuerpo celeste cada día porque no tenían cámaras de fotos, les quedaban unas trayectorias bastante…, bueno, digamos poco intuitivas.

Sin el conocimiento necesario para explicar por qué diablos el movimiento de esos cinco astros en particular era tan diferente al del resto de las estrellas, no es raro que los babilonios llegaran a la conclusión de que esas luces que desobedecían las leyes del resto del firmamento eran seres sobrenaturales. Así lo reflejan Nabu, Ishtar, Nergal, Marduk y Ninurta, los dioses babilonios que representaban a Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno, los cinco planetas visibles a simple vista.

CASUALIDAD Y CAUSALIDAD

Cuando hoy en día escuchamos hablar de deidades, nos vienen a la cabeza religiones monoteístas como el cristianismo, el judaísmo o el islam, cultos que están fuertemente unidos al concepto de la fe porque, como los dioses no se manifiestan en el mundo de manera inequívoca para demostrarnos su existencia, la creencia en ellos es una cuestión de confianza ciega.

Pero, para los babilonios, sus dioses no eran entidades invisibles que manejaban los hilos del mundo ocultos detrás del escenario. Ellos creían que tenían los dioses delante de las narices o, mejor dicho, encima de sus narices, revelando a los seres humanos su presencia en el cielo con su movimiento distinto al del resto de las estrellas; ¿qué otra prueba de su existencia necesitaban los babilonios?

El hecho de poder ver cada noche a sus deidades planteaba otras incógnitas. Si los dioses se manifestaban en forma de luces en el cielo…, ¿qué significado tenían sus movimientos? ¿Estarían intentando transmitir algún mensaje a la humanidad? ¿Podían ser pistas sobre los sucesos que tenían lugar sobre la Tierra?

Este planteamiento sobrenatural del firmamento fue el responsable de que, en la sociedad babilonia, el estudio de los movimientos de los astros estuviera reservado a los sacerdotes. Al fin y al cabo, estudiar el movimiento de los cuerpos celestes equivalía a descifrar los mensajes de los dioses. Pero ¿cómo podrían descifrar el lenguaje de los dioses, que se comunicaban mediante sus movimientos en el cielo?

Igual que los egipcios veían una relación causal entre la aparición de Sirio y la crecida del río Nilo, los babilonios también notaron que ciertos fenómenos ocurrían al mismo tiempo que algunos acontecimientos celestes. Pero ellos no se conformaron con convertir las estrellas en dioses y adorarlas para suplicarles cada año que no les hicieran perrerías y les permitieran tener la fiesta en paz. No, no.

Si la llegada de lluvias o la crecida de un río coincidían con ciertas posiciones de los astros, ¿por qué otros sucesos no iban a estar también relacionados?

Llevando al extremo la incapacidad para diferenciar la casualidad de la causalidad, los babilonios creían que el movimiento de los planetas en el cielo (en su opinión, sus dioses) intentaba transmitir a sus reyes información sobre los eventos que iban a tener lugar. Por tanto, pensaban que si aprendían a predecir con antelación las posiciones que ocuparían los cuerpos celestes en el firmamento, podrían saber el futuro que los dioses le tenían preparado al reino. Si conseguían descifrarlo, tendrían ventaja porque podrían tomar medidas que les ayudaran a superar los obstáculos que se les presentaran.

Por este motivo, los babilonios vigilaban obsesivamente las posiciones de los astros en el cielo e intentaban relacionarlas con sucesos importantes que ocurrían a su alrededor. Cuando una posición concreta del firmamento coincidía con algún evento significativo, era considerado un presagio, una configuración celeste que podía usarse para adivinar el futuro.

Por ejemplo, si el ejército babilonio perdía una batalla un día en el que la Luna estaba en cuarto creciente y Júpiter cerca de Marte en la constelación de Tauro (hablaré de las constelaciones un poco más adelante), los sacerdotes grababan la posición de los astros en una tabla de arcilla. La influencia negativa de esa configuración concreta del cielo quedaba así registrada para la posteridad, para que las futuras generaciones supieran que debían evitar librar batallas esos días si querían asegurar la continuidad del reino. Para que veáis lo seriamente que se tomaban las estrellas, se ha encontrado una serie de 70 tablillas en escritura cuneiforme llamada Enuma Anu Enlil que contiene 7.000 presagios. Estas tablillas pretendían ser una especie de diccionario para entender el lenguaje de los dioses y contenían frases como: «Si en el primer mes el demonio con la boca abierta [la constelación del Cisne] sale por la mañana [salida helíaca]: durante cinco años en Akkad [una ciudad de la zona] habrá plagas bajo las órdenes de Irra [un dios], pero no afectarán al ganado».

Cada nuevo intento de relacionar la actividad del cielo con lo que ocurría a su alrededor creaba la ilusión de que nuevas leyes celestiales emergían de entre los movimientos de los planetas, pero lo único que conseguían era liar cada vez más la perdiz mientras intentaban relacionar fenómenos que no tenían nada que ver entre sí.

Y así, queridos lectores, surgió la astrología.

Es fácil empezar a ver patrones entre dos sucesos si se tienen suficientes casos en cuenta y se busca alguna relación entre los datos. Por ejemplo, pongamos que estás convencido de que el color de los coches que pasan por tu calle guarda la clave de los números que ganarán el sorteo del Euromillones. Decides pasarte un par de horas diarias mirando por la ventana apuntando cuántos coches de cada color ves pasar para, al final de la semana, intentar encontrar una relación entre tus datos y los números premiados de esa semana.

Al principio no encontrarías ninguna relación pero, a medida que pasaran las semanas, acumularías montañas de datos y te obsesionarías rebuscando entre ellos alguna señal, y al final creerías encontrar ciertos patrones. Verías que los días en los que la mayoría de los números ganadores han sido impares coinciden con que han pasado un mayor número de coches rojos que blancos o que, cuando pasan más de diez coches azules al día, los números 8 o 15 están entre los premiados, por decir algo.

Basándote en tus «descubrimientos», apostarías por los números que deberían ganar según tus intrincadas reglas y, como es normal, la mayoría de las veces fallarías. En vez de asumir que tus esfuerzos son en vano, creerías que tu teoría necesita ser «refinada» con más datos. De vez en cuando daría la casualidad de que alguna de tus predicciones acertaría y te parecería una prueba inequívoca de que vas por el buen camino. Con el tiempo, irías añadiendo aún más reglas absurdas y complejas a tu método: empezarías a incluir las motos en tus observaciones, aumentarías el tiempo que pasas mirando por la ventana, crearías una categoría aparte para coches de policía y ambulancias… En fin, harías lo mismo que han estado haciendo durante milenios los astrólogos que han seguido con el legado babilonio: añadir variables a tu sistema que no funciona, a medida que se han hecho nuevos descubrimientos astronómicos, en un intento por relacionar los movimientos de los cielos con lo que ocurre en el planeta.

Oye, pero a lo mejor los babilonios sí que tenían clara la diferencia entre causalidad y casualidad y estás poniéndolos a parir gratuitamente.

Bueno, vale, explicaré entonces qué otro método utilizaban los babilonios para «predecir» el futuro que le aguardaba al reino para complementar sus observaciones astronómicas: se dedicaban a sacrificar animales, extirpar sus hígados y analizar las manchas y marcas que éstos contenían. Luego intentaban encontrar qué relación guardaban estas marcas con lo que estaba ocurriendo a su alrededor.

Igual que hacían con el cielo, apuntaban también la distribución de las marcas en tablillas de arcilla para que fueran consultadas en el futuro.

Vale, vale, no lo tenían muy claro.

Llegados a este punto podría parecer que estoy intentando dejar en ridículo a los pobres babilonios. Nada más lejos de la realidad: aunque me haga gracia su obsesión por la predicción del futuro usando las estrellas, fueron los primeros en plantar las bases de la astronomía como ciencia observacional (aunque no fuera ésa su intención).

La obsesión de los babilonios por encontrar un significado sobrenatural en los movimientos del cielo no les llevaba a ningún lado, pero la inmensa cantidad de observaciones acumuladas durante siglos les permitió no sólo desarrollar complejas herramientas matemáticas que intentaban modelar el movimiento de los astros, sino también encontrar la periodicidad de algunos fenómenos celestes.

Por ejemplo, predijeron que el período que transcurre entre dos lunas llenas, llamado mes lunar o mes sinódico, es de 29,530594 días, cuando las estimaciones modernas más precisas lo sitúan en 29,53089 días. De la misma manera, calcularon que el año duraba 365 días, 5 horas, 44 minutos y 12,52 segundos, cuando el valor real es de 365 días, 5 horas, 48 minutos y 45,17 segundos. Esto les permitió desarrollar calendarios bastante precisos para medir el tiempo a largo plazo.

La gran cantidad de datos que manejaron a lo largo de siglos les permitió también encontrar el período entre los eclipses tanto lunares como solares, equivalente a 223 meses sinódicos (18 años y 11,3 días).

Esta última cifra les resultaba especialmente útil porque los babilonios consideraban que los eclipses lunares (ya sabéis, cuando la Luna se tiñe de rojo) eran presagios especialmente negativos que simbolizaban amenazas directas al rey. Como dice el verso 17,2 del Enuma Anu Enlil:

Cuando en el mes Ajaru [abril/mayo], durante la guardia nocturna, la Luna sea eclipsada, el rey morirá. Los hijos del rey competirán por el trono de su padre, pero ninguno lo conseguirá.

Por este motivo, cuando los sacerdotes predecían que iba a producirse un eclipse lunar, escondían al rey y colocaban en su lugar a un prisionero o un discapacitado mental durante unos días para que sufriera la ira de los dioses en lugar del auténtico monarca.[14] Si el rey sustituto seguía vivo después del eclipse, era asesinado. De esta manera, los sacerdotes se encargaban de que el presagio siempre acertara.

Ya te estás metiendo otra vez con los babilonios.

¡Perdón! ¡Sus conceptos de astronomía y astrología estaban tan ligados que es imposible no volver al tema!

LAS CONSTELACIONES BABILÓNICAS Y EL ZODÍACO

Los babilonios pretendían encontrar un modelo matemático que les permitiera predecir con precisión los movimientos de los cuerpos celestes a largo plazo para así poder adelantarse a los acontecimientos que iban a llegar. Ésta es una tarea tan compleja que, aunque no se puede quitar mérito a sus descubrimientos relacionados con el Sol, la Luna y los eclipses, ni siquiera el registro de las posiciones de los astros que habían realizado durante siglos les permitió llevarla a cabo. Esto se debe, principalmente, a que a los babilonios les importaban un bledo la naturaleza del universo y los mecanismos que gobernaban los cielos.

No les intrigaban lo suficiente temas tales como qué forma tenía la Tierra o su relación con el resto de los cuerpos celestes como para dejar constancia de sus teorías. Hasta donde sabemos, tan sólo se preocupaban de lo que les resultaba útil, que era el movimiento de los astros a través de la cúpula celeste. No le daban importancia a la forma que tiene el mundo, a por qué los planetas se movían siguiendo ese camino concreto por el cielo o a si el universo daba vueltas alrededor de la Tierra o del Sol. Ésa era la causa de su fracaso cuando intentaban aplicar sus teorías astronómicas al firmamento real.

Un ejemplo de ello es que, pese a conseguir encontrar la frecuencia con la que se producen los eclipses, muchas veces sus predicciones fallaban porque el eclipse estaba teniendo lugar en algún otro rincón del planeta. Cuando el día del eclipse llegaba y se equivocaban, no se planteaban que esto ocurría porque la Tierra tiene forma esferoidal.

Pero, bueno, eso no significa que los babilonios no aportaran nada al mundo aparte de su astronomía aproximada. ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué un círculo tiene 360º? Esto es cosa de nuestros amigos los babilonios.

Si habéis leído un horóscopo alguna vez, os sonará el concepto de constelación zodiacal. Ya, lo sé, lo siento, pero tenemos que volver a hablar de astrología un momento.

Los primeros seres humanos con dos dedos de frente se dieron cuenta de que no sólo podían utilizar el cielo para anticiparse a los cambios de estación o saber cuándo ciertos animales y plantas iban a aparecer. Otra de las grandes utilidades del firmamento era su uso como brújula gigante, ya que algunas estrellas podían ser utilizadas como marcadores para orientarse.

Por supuesto, identificar unas cuantas estrellas significativas individuales de entre las miles que componen el firmamento y pasar esa información de generación en generación es una tarea destinada al fracaso. La manera más lógica de organizar el cielo era uniendo las estrellas en grupos que, gracias a su forma familiar, resultaran fáciles de recordar. De ahí que las constelaciones sean, en gran parte, formas animales o humanoides. Y así nació el concepto de constelación.

Hoy en día reconocemos 88 constelaciones oficiales que se utilizan como referencia para marcar las posiciones de todo tipo de cuerpos celestes, desde estrellas hasta galaxias, pasando por nebulosas. Pero este número no siempre ha sido el mismo a lo largo de la historia porque cada cultura interpretaba el cielo de manera distinta según su propio entorno y su mitología.

Los babilonios reconocían en el cielo 71 constelaciones, de las que tenemos constancia a través de un texto de su era llamado MUL.APIN que, al contrario que el Enuma Anu Enlil, es un tratado más astronómico que astrológico. De estas 71 constelaciones, las 12 constelaciones zodiacales les parecían especialmente importantes.

Estas 12 constelaciones, precursoras de los signos del zodíaco actuales, tienen la peculiaridad de que alguna parte de ellas cruza la eclíptica. Y como ya conocemos a los babilonios, es fácil imaginar que debieron de pensar que si sus «dioses» decidían pasar por esas constelaciones, debía de ser por algún motivo, así que también las tenían en cuenta cuando hacían sus predicciones astrológicas.

Por otro lado, los babilonios utilizaban el sistema sexagesimal para contar. O sea, que contaban con un sistema de base 60.

¿60? ¿Y eso por qué? Si tenemos diez dedos, ¿para qué querrían montar un sistema con el que hay que contar hasta 60?

Nosotros estamos acostumbrados a contar una unidad con cada uno de nuestros dedos y por eso nuestro sistema de numeración es decimal, pero hay una manera mucho más eficiente de hacerlo que consiste en contar con el dedo pulgar de una mano cada una de las falanges de los otros cuatro dedos de esa mano. Como cada dedo tiene tres falanges, podemos contar hasta 12 con una sola mano.

Por eso el número 60 les venía muy bien a los babilonios: es divisible por 2, 3, 4, 5 y 6, además de 10, 12, 15, 20 y 30, así que es estupendo para expresar fracciones. De hecho, es tan estupendo que seguimos utilizando el método hoy en día.

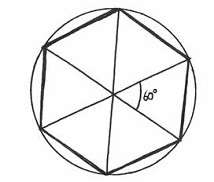

Partiendo de aquí, los babilonios tomaron el triángulo equilátero (el que tiene todos sus ángulos iguales) y asignaron a ese ángulo el valor de 60º. Cuando los ángulos de 60º de seis triángulos equiláteros se unen, forman una figura de 360º. Uniendo los vértices de esta figura se puede formar un círculo, y de ahí que esté dividido en ese número de grados.

Para poder medir ángulos más pequeños en el cielo, dividieron un grado en 60 minutos de arco y cada minuto en 60 segundos de arco.

Volviendo a las constelaciones zodiacales, los babilonios habían observado cómo éstas se ocultaban tras el horizonte durante parte del año mientras daban vueltas alrededor del polo norte celeste, que permanece inmóvil. O sea, que las constelaciones estaban dispuestas en un círculo y, como buen círculo que era, estaba dividido en 360º.

Este hecho encajaba muy bien con su sistema de 12 constelaciones, ya que eso significaba que, idealmente, podían dividir el año celestial en 12 intervalos de 30º, cada uno correspondiente a una constelación distinta. De esta manera, podían suponer que cada día el cielo giraba 1º y que cada mes tenía 30 días, lo que les daba un año ideal de 360 días que, al fin y al cabo, habría sido diseñado por los dioses.

Pero este concepto era absolutamente erróneo porque…, bueno, porque no es verdad: por muy apropiado que les pareciera a ellos el sistema, las constelaciones no son todas igual de grandes ni están distribuidas regularmente por el firmamento. Éste es, además, uno de los pilares en los que se fundamenta la astrología: si eres Aries, se supone que has nacido durante el período del año en el que la constelación de Aries está en el lugar por donde sale el Sol al amanecer.

El problema es que los babilonios asumían este período constante para las 12 constelaciones zodiacales, algo que no se ajusta a la realidad. Si nos atenemos al tamaño real de las constelaciones vemos que el período del año correspondiente, por ejemplo, al signo Escorpio, duraría tan sólo del 23 al 29 de noviembre. Todos los que hubieran nacido entre el 13 de mayo y el 21 de junio serían Tauro y, para rematar el desbarajuste astrológico, el signo de Ofiuco pertenecería a los nacidos entre el 29 de noviembre y el 17 de diciembre, una constelación que gracias a la precesión actualmente se cruza con la eclíptica y debería, por tanto, tenerse también en cuenta.[15]

Y había otro problema.

MEDIR EL PASO DEL TIEMPO

Los babilonios habían calculado que el Sol tardaba 365 días en volver a la misma posición arbitraria en el cielo y se dieron cuenta de que, si asumían un año de 360 días, los calendarios se descuadrarían muy rápidamente respecto al paso del tiempo real. Si el objetivo de tu calendario es saber cuándo sembrar un cultivo concreto o predecir el cambio de estación, cinco días de retraso cada año no tardarán en romperte los esquemas. Y más aún si eras un sacerdote-astrónomo que quería predecir cuándo iba a llegar el siguiente eclipse lunar que pondría en peligro la vida del rey.

Los babilonios tuvieron que buscar una solución para compensar el desfase de sus calendarios de orientación religiosa con el año real.

Gracias a sus extensas bases de datos astronómicos, se dieron cuenta de que 235 meses lunares equivalían a casi 19 años solares, con un margen de error de sólo dos horas, así que adoptaron la solución más simple con tal de seguir teniendo en cuenta a sus dioses en cada aspecto de su existencia: dividieron el año en meses de 29 y 30 días, añadiendo siete nuevos meses durante los siguientes 19 años para compensar el desfase.

Al principio, el rey daba la orden de añadir un mes nuevo al año cuando empezaba a ver que los calendarios estaban un poco descuadrados pero, tras la toma de Babilonia por los persas en el año 539 a. C., los sacerdotes adoptaron este papel y estandarizaron la posición de los meses extra de manera que las estaciones no se descuadraran.

Oye, por cierto, hablando del tiempo… Antes comentabas que, para poder registrar el movimiento de los planetas en el cielo, tendría que hacer una foto al cielo cada día a la misma hora y en el mismo sitio y luego comparar las imágenes para ver si algo se había movido. ¿Se puede saber cómo podían hacer eso los babilonios, si no tenían relojes?

Muy bien, voz cursiva, veo que no se te escapa ni una.

Como he dicho al principio, la civilización egipcia no sólo existía al mismo tiempo que la babilónica, sino que además había aparecido un par de miles de años antes. No es raro, entonces, que los babilonios hubieran adoptado costumbres y tecnologías egipcias.

Por ejemplo, los egipcios habían inventado los relojes de sol y dividido en 12 secciones el camino que la sombra del dial marcaba durante el día. ¿Y por qué 12? El sistema numérico que he explicado antes y que consistía en contar con las falanges de las manos en vez de los dedos fue inventado por ellos y luego adoptado por los babilonios. Como estaban acostumbrados a este sistema duodecimal, dividieron también la noche en otras 12 secciones iguales. Estas divisiones resultaban un poco engorrosas.

Como hemos visto al principio, el día y la noche tienen duraciones distintas a lo largo del año, así que la duración de cada una de estas secciones en las que estaba dividido el día variaba durante el año. En verano, las horas diurnas podían durar hasta 75 minutos y las nocturnas, 45 minutos; mientras que en invierno duraban 55 minutos durante el día y 70 minutos por la noche. Sólo en los equinoccios de primavera y otoño, cuando la duración del día coincide con la de la noche, las horas duraban 60 minutos.

Además, los sacerdotes babilonios tenían otro problema si querían medir el tiempo por la noche para salir a hacer sus observaciones: los relojes solares se vuelven totalmente inútiles tras la puesta del Sol.

Los egipcios tuvieron que inventar maneras nuevas de seguir el paso del tiempo cuando el astro rey no estaba visible en el cielo. Una de ellas era el merkhet, un instrumento que consistía en una barra de la que colgaba una cuerda con un plomo atado al extremo, de manera que la cuerda quedaba siempre vertical.

Este aparato se alineaba con el norte celeste (que, recordemos, en los tiempos de los egipcios no era la estrella polar debido a la precesión), el punto alrededor del cual dan vueltas todas las estrellas.

¿El punto alrededor del que giran todas las estrellas? ¿Qué dices?

Debido a la rotación de nuestro planeta sobre su eje y a su inclinación, cada polo de la Tierra apunta hacia una dirección distinta del espacio. Como nosotros damos vueltas alrededor del eje terrestre, vemos el cielo girar a nuestro alrededor a medida que éste rota sobre sí mismo.

Por eso, igual que el centro de una rueda no se mueve de su sitio, el lugar hacia el que apunta el eje de nuestro planeta no parece girar en el cielo y, a medida que los astros se alejan de él, describen una circunferencia mayor en el firmamento, escondiéndose incluso tras el horizonte. En el hemisferio norte, ese punto del cielo está ocupado por la estrella polar y en el hemisferio sur no hay ninguna estrella.

La cuestión es que hay estrellas que no se esconden nunca tras el horizonte porque están demasiado cerca del polo norte celeste, así que pueden utilizarse como referencia durante todo el año. Y de eso es de lo que se aprovechaba el merkhet. El merkhet se alineaba con el norte celeste y se observaba cuándo ciertas estrellas cruzaban la línea marcada por la cuerda vertical. De esta manera, los egipcios podían medir el tiempo durante la noche, sabiendo qué estrellas habían cruzado ya la línea y cuáles aún no lo habían hecho (como se ve en la imagen siguiente).

Otra manera de medir el tiempo que no dependía de los movimientos celestes eran los relojes de agua o clepsidras. Aunque se trataba de simples vasijas de arcilla con un agujero por el que podía salir el agua, mucho menos glamurosas que los relojes de arena de cristal, esta herramienta les resultaba útil una vez que habían «calibrado» las cantidades de agua respecto a la longitud de la noche durante el año. Por ejemplo, para definir la longitud de una guardia nocturna en el solsticio de verano, había que poner dos manas (una unidad de medida de la época que equivalía a 497,7 gramos) de agua dentro de una clepsidra. Un sexto de mana tenía que ser añadido cada medio mes. En el equinoccio, la duración de una guardia equivalía a tres manas y en el solsticio de invierno, la noche más larga del año, se tenían que vaciar cuatro manas durante el turno de guardia.[16]

Usando estos métodos rudimentarios, los babilonios pudieron llevar a cabo una gran cantidad de observaciones que, aunque no fueran extremadamente precisas, permitieron que los astrónomos posteriores las pudieran analizar para ver cómo cambiaba el cielo a lo largo de miles de años. Pero para eso aún queda un rato, ahora vienen los griegos.