El universo en una taza de café

5. El sol, por fin, en su sitio. El Renacimiento

Página 10 de 24

5

EL SOL, POR FIN, EN SU SITIO.

EL RENACIMIENTO

La mayoría de nosotros no estamos muy familiarizados con el Renacimiento, pero este período histórico brindó al futuro mucho más que los nombres de las tortugas Ninja.

El Renacimiento empezó en Italia, donde la producción de bienes y el comercio propiciaron la aparición de clases «asquerosamente» ricas, especialmente en zonas que facilitaban el comercio como el puerto de Venecia o el de Génova. Este comercio se llevaba a cabo en gran medida con el mundo islámico o, más concretamente, con el Imperio otomano o, concretando aún más, con los tipos que llevaban siglos estudiando y traduciendo los textos griegos.

Por esta razón se produjo un redescubrimiento no sólo de la arquitectura griega y romana, sino también de los valores intelectuales de la época, mucho más racionales que en la Edad Media. Esto no significa que de repente todo el mundo dijera de repente «Pues ya no creemos en Dios» y cambiaran completamente su estilo de vida. La mayoría de los intelectuales del Renacimiento, como veréis, eran en mayor o menor grado creyentes y practicantes de la religión, básicamente porque la Iglesia era una de las pocas instituciones que podía ofrecer una educación y se caracterizaba por…, bueno, ya sabéis…, por tener cierto sesgo en sus líneas de pensamiento.

Y tampoco es que la gente «común» se diera cuenta de que estaba en el Renacimiento, ya que se trataba de un movimiento cultural que sólo afectaba a un pequeño porcentaje de la población.

Tras esta brevísima introducción, sigamos con la astronomía.

INTENTANDO APARTAR LA TIERRA DEL CENTRO

Tras unos mil doscientos años de pensadores poniéndole parches a la teoría ptolemaica para mejorar su precisión cada vez más, a Nicolás Copérnico se le ocurrió que, a lo mejor, el sistema de Ptolomeo nunca llegaba a ofrecer resultados del todo correctos porque el planteamiento sobre el que se asentaba todo el sistema podría estar equivocado. Copérnico pensó que, tal vez, las observaciones tendrían más sentido si partíamos de la base de que es el Sol el que está en el centro del universo en vez de la Tierra.

Además, el modelo ptolemaico, con todos sus epiciclos, era una pesadilla matemática en una época en la que había que hacer los cálculos a mano. Una teoría heliocéntrica (del griego helios, «Sol» y centros…, «centro», por supuesto) tenía el potencial de ofrecer una explicación mucho más simple a lo que ocurría en el cielo, sacando de la ecuación el engorroso lastre matemático que representaban las decenas de epiciclos del sistema ptolemaico.

Copérnico vino al mundo durante el Renacimiento, el período comprendido entre la Edad Media y el mundo moderno. Después de siglos de oscuridad intelectual, en esta época se volvió al modelo griego de pensamiento, más abierto a la observación de la naturaleza que la mentalidad más dogmática de la Edad Media.

Además, se produjeron importantes avances como la invención de la imprenta, lo que facilitaba mucho la copia y difusión de textos. Pese a ello, Copérnico no se volvió loco y empezó a repartir panfletos por la calle anunciando sus hipótesis. Él era un tipo muy cauto con sus ideas, instruido en humanidades, física y astronomía, entre otras disciplinas; además era capaz de escribir tanto en griego como en latín. En aquella época no era común que alguien tuviera tanta cultura, a menos que fuera hijo de algún aristócrata o miembro de la Iglesia. Y Copérnico era lo segundo, un clérigo católico romano.

Al estar familiarizado con la Iglesia y el mundillo intelectual de la época, era consciente de que su teoría no iba a ser muy bien acogida, así que fue muy cauteloso al escribir la obra: Sobre las revoluciones de las esferas celestes, en la que postulaba su teoría heliocéntrica.

Para cubrirse un poco las espaldas, por un lado escribió sus textos en latín, de manera que sólo los lectores con un cierto bagaje intelectual podían acceder a su información; y por otro, usó el condicional para desvincularse aún más de posibles polémicas, planteando cosas como «si la Tierra rotara, entonces el fenómeno que resultaría…». Exponiéndolo de esta manera, podía defenderse en caso de que le acusaran de ser un verdadero creyente en el heliocentrismo, lo que equivalía a ir en contra de la palabra de un Dios que nos había puesto en el centro del universo porque somos la pera limonera.

Pero hasta llegar a hacer público Sobre las revoluciones de los cielos en 1542, Copérnico hizo un prudente camino. En 1514 escribió un borrador sobre la teoría heliocéntrica en la que estaba trabajando. Un documento de unas cuarenta páginas llamado Nicolai Copernici de hypothesibus motuum coelestium a se constitutis commentariolus. Pero con llamarlo Commentariolus (o Comentario) ya nos entendemos.

Siguiendo su política de no llamar mucho la atención, distribuyó copias de este documento sólo entre gente cercana y empezó a hacer observaciones del cielo para ver si las predicciones hechas por su modelo encajaban con ellas.

En 1532, Copérnico ya había terminado su manuscrito De revolutionibus orbium cœlestium, donde explicaba su tesis con detalle. Pese a que sus amigos le animaban a que enseñara públicamente esta visión del universo, el astrónomo se negó porque no quería arriesgarse a ser sometido al desdén que resultaría, según sus propias palabras, de la «novedad e incomprensibilidad de su tesis».

Y lo de tratar sus ideas como meras elucubraciones le funcionó bastante bien: en 1533 el filósofo Johann Albrecht dio una serie de conferencias en Roma en las que explicó las ideas de Copérnico y consiguió interesar no sólo a algunos cardenales, sino también al papa Clemente VII. Así lo demuestra una carta de 1536 del cardenal Nicholas Schönberg a Copérnico:

Había oído decir que no sólo habías dominado los descubrimientos de los antiguos astrónomos de manera poco usual, sino que además habías formulado una nueva cosmología. En ella sostienes que la Tierra se mueve; que el Sol ocupa el puesto más bajo y, por tanto, central en el universo, que los ocho cielos permanecen estacionarios y fijos de manera perpetua; y que, junto con los elementos incluidos en su esfera, la Luna, situada entre los cielos de Marte y Venus, da una vuelta alrededor del Sol en un período de un año. También he oído decir que has escrito una exposición de este sistema astronómico y computado los movimientos planetarios y los has anotado en tablas, para gran admiración de todos. Por lo tanto, con la mayor presteza te ruego que me mandes lo antes posible tus escritos sobre la esfera del universo junto con las tablas o lo que sea que poseas que sea relevante acerca de este asunto.[26]

Pero Copérnico era tan sumamente cauto que se negó a acceder a esta petición hecha por un cargo tan alto de la Iglesia.

Finalmente, el matemático Georg Joachim Rheticus consiguió convencer a Copérnico de que imprimiera su trabajo después de pasar tres años comiéndole la cabeza y, en 1542, el manuscrito fue impreso por el teólogo luterano Andreas Osiander. Para asegurarse de que el libro no era censurado ni que nadie cometía ninguna barbaridad añadió un prefacio, sin la autorización de Copérnico, que defendía su teoría heliocéntrica contra cualquiera que pudiera sentirse ofendido por ella. En el prefacio dice así:

[…] algunos escolares, no me cabe ninguna duda, están profundamente ofendidos y creen que las artes liberales, que fueron establecidas hace mucho tiempo sobre una base sólida, no deberían arrojarse a la confusión. Pero si estos hombres están dispuestos a examinar el asunto de cerca, se darán cuenta de que el autor de este trabajo no ha hecho nada censurable. Es el deber de un astrónomo componer la historia de los movimientos celestes a través de su estudio cuidadoso y experto. Luego debe concebir e idear las causas de estos movimientos o las hipótesis sobre ellos. Como él no puede de ninguna manera alcanzar las causas reales, adoptará las suposiciones necesarias que permitan que los movimientos sean computados correctamente con los principios de la geometría, tanto para el futuro como para el pasado. Este autor ha realizado su deber de manera excelente. Estas hipótesis no necesitan ser ciertas o ni siquiera probables. Al contrario, si aportan un cálculo coherente con las observaciones, eso es suficiente. […].[27]

Este texto sirvió para proteger la obra de Copérnico en vez de al propio Copérnico porque, según cuenta la leyenda, la versión final del libro llegó a sus manos mientras estaba sumido en un estado comatoso, inducido por un infarto. Cuando por fin se le pudo comunicar que el libro estaba acabado, despertó, echó un último vistazo a su obra y murió.

LA TEORÍA DE COPÉRNICO. PRINCIPIOS BÁSICOS

• Los movimientos celestes son uniformes, eternos y circulares o compuestos de varios círculos (Platón y Ptolomeo haciendo de las suyas en el futuro con círculos y los epiciclos).

• El centro del universo está cerca del Sol.

• Alrededor del Sol, los planetas siguen este orden: Mercurio, Venus, la Tierra y la Luna, Marte, Júpiter y Saturno. Más allá, están las estrellas.

• La Tierra tiene tres tipos de movimiento: una rotación diaria, una revolución anual y la inclinación anual de su eje.

• El movimiento retrógrado de los planetas puede ser explicado por el movimiento de la Tierra.

• La distancia de la Tierra al Sol es pequeña comparada con la distancia a las estrellas.

Por desgracia, las evidencias observacionales de la época aún no eran lo suficientemente precisas como para ofrecer un gran apoyo a las ideas de Copérnico.

Uno de los puntos fuertes del heliocentrismo era su capacidad para explicar por qué Mercurio y Venus no hacen bucles en el cielo a lo largo del año: al estar más cerca del Sol que nosotros y moverse más rápido, nunca los «adelantamos».

Por desgracia, el modelo seguía siendo bastante complicado. Copérnico no se había podido deshacer por completo de los epiciclos de Ptolomeo y su sistema no presentaba ventajas matemáticas respecto al modelo ptolemaico a la hora de calcular la posición de los planetas. Para empeorar las cosas, tampoco ofrecía una precisión mayor. O sea que, aunque existiera rechazo por la teoría porque contradecía la espiritualidad de la época, el hecho de que el planteamiento heliocéntrico del sistema solar no resultara particularmente útil tampoco ayudó a su aceptación.

UN NUEVO ASTRÓNOMO UN TANTO… ESPECIAL

Podría parecer que Copérnico acababa de poner el primer ladrillo de los cimientos de la astronomía moderna y que, llegados a este punto, si aparecía una teoría nueva se acercaría cada vez más a la realidad que conocemos en nuestros días. Pues para demostrarnos lo contrario está Tycho Brahe, un tipo con un nombre tan extravagante como su vida.

La existencia de Tycho Brahe empezó fuerte. Nacido de una familia noble, fue secuestrado por su tío Jørgen para que se convirtiera en un erudito.

«Vaya, qué familia más extraña», debe de estar pensando la voz cursiva. Pero esta historia tiene matices aún más siniestros, al menos para los estándares de nuestra época: Jørgen y su mujer no eran capaces de concebir hijos propios, así que los padres de Tycho les prometieron que les entregarían a uno de los suyos. Pero, llegado el momento, no cumplieron con su promesa y Jørgen se tomó la «justicia» por su mano vía rapto de su sobrino. Lo curioso es que los padres no se lo debieron de tomar muy mal porque tampoco intentaron recuperar a su hijo, que terminaría creciendo con su tío.

Tycho estuvo aprendiendo latín de los seis a los doce años y después empezó a estudiar derecho en la Universidad de Copenhagen, según los deseos de Jørgen. Por suerte para la historia, en aquella época las carreras no estaban muy definidas y el joven Tycho recibió clases de otras disciplinas. Entre ellas, de astronomía.

El 21 de agosto de 1560 tuvo lugar un eclipse solar. El fenómeno fascinó a Tycho pero, en realidad, más que el espectáculo celeste en sí le impresionó el hecho de que la fecha del eclipse hubiera sido predicha por los astrónomos. Tras presenciar el eclipse, Tycho decidió que quería estudiar astronomía. Esto no hizo mucha gracia a su tío, que quería que fuera funcionario, así que le envió un tiempo a estudiar por Europa bajo la tutela de un mentor de diecinueve años a quien terminó convenciendo para que le dejara estudiar astronomía.

Tycho se dio cuenta de que el progreso astronómico requería observar el cielo de manera sistemática cada noche con el mayor rigor posible y con los mejores instrumentos disponibles para asegurar la máxima precisión en sus medidas. Este programa se convirtió en el trabajo de su vida, que dedicaría a observar el firmamento mientras mejoraba y aumentaba el tamaño de algunos instrumentos e inventaba otros totalmente nuevos.

DATO CURIOSO

Siguiendo con la línea de prensa rosa renacentista, es interesante señalar que Tycho perdió un pedazo de su nariz durante su juventud, en 1566, al batirse en duelo con otro noble después de una acalorada discusión sobre la validez de una fórmula matemática en la que ninguno fue capaz de demostrar sus argumentos. En aquella época había buenos escultores que eran capaces de imitar las formas humanas con gran precisión… Pero los materiales que tenían a su disposición no eran muy variados, así que Tycho se pasó la vida con una nariz postiza de metal en medio de la cara.

Se decía que la prótesis del acaudalado astrónomo era de oro y plata, pero este rumor resultó ser una leyenda urbana porque, tras exhumar sus restos recientemente y someterlos a análisis, los investigadores descubrieron que su nariz postiza era mucho más modesta, al estar moldeada en latón. Luego volveremos al tema de la exhumación de su cadáver, que aún depara alguna sorpresa.

Pero la extravagancia de Tycho no terminaba con la anécdota de su nariz.[28] En su castillo vivía su juglar personal, Jepp, un hombre con enanismo al que creía poseedor de poderes psíquicos y obligaba a cenar debajo de la mesa. Como mascota tenía un alce que vivía con él dentro del castillo. Amante de montar banquetes y fiestas, Tycho estaba encantado de enseñar el animal a sus invitados durante esas ocasiones en las que el alcohol y la comida eran abundantes. En este contexto, tampoco es de extrañar que el pobre animal muriera al caer por las escaleras, borracho como una cuba.

Pero sigamos con la astronomía.

En 1572, Tycho Brahe presenció un fenómeno sin precedentes: la aparición de una nueva estrella en la constelación de Cassiopeia. A día de hoy sabemos que lo que Tycho vio era una supernova, la explosión con la que una estrella mucho mayor que nuestro Sol termina su vida y que puede llegar a brillar más que el resto de la galaxia que la alberga. Tycho no sabía nada de supernovas, pero sabía que este fenómeno acababa de romper con todos los esquemas arrastrados durante miles de años en la astronomía. La idea aristotélica de que más allá de la órbita de la Luna el cielo es eterno e inalterable acababa de ser destronada.

Tycho observó que este nuevo punto luminoso en el cielo no era un nuevo planeta, ya que su posición respecto al resto del firmamento no cambiaba y decidió escribir un pequeño libro sobre ella llamado De stella nova (Sobre la estrella nueva).

El descubrimiento de esta nueva estrella impulsó con fuerza su carrera en la astronomía y el rey Federico II de Dinamarca, queriendo tener al mejor de sus astrónomos contento y equipado con los mejores instrumentos, le entregó a éste la isla de Hven, sobre la que construyó un observatorio en 1576. A este observatorio le llamó Uraniborg, un nombre mezcla de griego y danés que vendría a significar «Castillo de Urania», la musa griega de la astronomía y la astrología.

Este observatorio, tengámoslo presente, carecía de telescopios porque aún no se habían inventado. De hecho, Tycho fue el último gran astrónomo en hacer sus observaciones con sus propios ojos. Tengamos también presente que la construcción de Uraniborg costó a Dinamarca el 1% del PIB del país ese año.[29]

No lo entiendo. Quiero decir, estudiar el cielo y descubrir la forma que tiene el universo está bien y todo eso…, pero ¿Dinamarca no tenía otras cosas más útiles en las que invertir el dinero que montar un observatorio astronómico? No digo que me parezca mal, pero me extraña.

Dinamarca era un país con un potente mercado naval. Y, en aquella época, la mejor manera de navegar por la noche era orientándose con las estrellas. El rey entendía que disponer de observaciones más precisas mejoraría la capacidad de orientación de los barcos y minimizaría los retrasos y las pérdidas, lo que conllevaría un beneficio económico.

Así fue como durante veintitrés años, noche tras noche, Tycho midió meticulosamente las posiciones de los astros y las apuntó con una precisión sin precedentes en la historia. Por suerte, no tenía que realizar esta titánica tarea él solo. Uraniborg se convirtió en un centro de investigación en el que trabajaban cien estudiantes y artesanos, lo que permitió a Tycho poder montar también un laboratorio de alquimia (no eras nadie en aquella época si no practicabas la alquimia), un interés que había despertado en él desde el incidente de la nariz.

Un año después de montar Uraniborg, Tycho fue el primero en observar y documentar el Gran Cometa de 1577, registrado en los manuales astronómicos actuales con el romántico nombre oficial de C/1577 V1. Con sus privilegiadas instalaciones, el astrónomo pudo dejar un registro de miles de observaciones muy precisas sobre su trayectoria por el cielo a lo largo de los días en los que fue visible.

ALGUNOS COMENTARIOS SOBRE LOS COMETAS

Antes de seguir, quiero aclarar un par de cosas sobre los cometas porque parece que, en general, la gente piensa en los cometas como si fueran estrellas fugaces grandes: una especie de chorro de luz que pasa volando por el cielo a toda leche y que lo cruza de punta a punta sin llegar a caer al suelo. Esta concepción es completamente errónea y pondría la mano en el fuego a que está, en parte, motivada por las ilustraciones de los Reyes Magos y la estrella de Belén que vemos desde pequeños:

Los objetos que llegan a penetrar la atmósfera terrestre y que vemos durante las lluvias de estrellas son los meteoritos, cuerpos rocosos pequeños que entran en la atmósfera a velocidades de entre 35 y 72 km/s.[30] Al contrario de lo que mucha gente piensa, no es la fricción con la atmósfera lo que hace brillar los meteoritos, sino la compresión del propio aire frente a ellos. La intuición sirve de poco en este tema porque el aire es invisible y es muy difícil concebir velocidades tan altas, pero vamos a intentar visualizar la situación.

Cuando un objeto que viaja a una velocidad tan alta entra en la atmósfera no se zambulle entre el gas que la compone y pasa a través de él. El objeto se desplaza tan deprisa que las moléculas del aire no tienen tiempo de apartarse de su camino y se acumulan frente a él. Esta acumulación de aire forma un frente de alta presión y, como todos los que hemos estado alguna vez hinchando vigorosamente las ruedas de nuestra bicicleta con una mancha sabemos, el aumento de presión va acompañado de un aumento de temperatura.

Cuando las cosas se calientan, emiten luz. Si acercamos un soplete a un pedazo de hierro, veremos que a medida que se caliente irá emitiendo un brillo rojizo y, cuanto más aumente su temperatura, más intenso se volverá ese brillo e irá adquiriendo un tono más claro. Y eso mismo es lo que pasa frente a un meteorito: el aire comprimido transfiere el calor a la superficie del meteorito y su superficie se calienta y empieza a brillar.[31]

El brillo de los cometas, en cambio, no tiene nada que ver con este proceso. Los cometas pasan a cientos de miles o millones de kilómetros de nuestro planeta, de manera que es imposible que lleguen a interactuar con la atmósfera terrestre.

Y entonces, ¿de dónde proviene su brillo y esa cola que arrastran, si el espacio está vacío?

Los cometas vienen de los fríos confines del sistema solar y están compuestos por hielo y roca. Básicamente, son bolas de nieve sucias. Todo el hielo que contienen se evapora fácilmente cuando es alcanzado por la radiación solar y eso es, de hecho, lo que provoca tanto su brillo como su larga cola, llamada coma, que no es más que el rastro de gas que va dejando a su paso.

Pero, como los cometas pasan tan lejos de la Tierra, su vista no es tan espectacular como la pintan normalmente los artistas o como nos muestran las películas. En el cielo, simplemente aparecen como lejanos puntos brillantes acompañados de una cola difusa y, aunque se mueven más deprisa que los planetas, su movimiento no se aprecia a menos que sea observado durante horas.

Las órbitas de los cometas no tienen nada que ver con las del resto de los planetas, que, aunque tengan una forma un poco ovalada, no se alejan demasiado de una forma circular. Los cometas, en cambio, dan vueltas alrededor del Sol siguiendo grandes elipses que los llevan hasta los confines del sistema solar para luego volver hacia el interior. Por eso los cometas pueden estar días o meses en el firmamento, cambiando de posición lentamente entre noche y noche hasta que el calor del Sol los desintegra o vuelven a perderse de nuevo en los confines del sistema solar.

ALGUNOS CONCEPTOS

•

Asteroide

: Es un cuerpo relativamente pequeño hecho de metales y materiales rocosos que orbita alrededor del Sol.

•

Cometa

: Es un cuerpo pequeño constituido por hielo, polvo y material rocoso. La luz del Sol suele vaporizar el hielo del objeto, formándose así su cola de polvo y gas.

•

Estrella fugaz

: Es el nombre con el que se designa el fenómeno de luz que ocurre cuando una pequeña partícula de un cometa o un asteroide atraviesa la atmósfera y se evapora.

•

Meteorito

: Es una pequeña partícula de un cometa o un asteroide que sobrevive a su paso por la atmósfera e impacta contra la superficie de la Tierra.

Y todo este cuento sobre los cometas viene al caso de las observaciones de Tycho sobre la forma de la órbita del cometa. Dichas observaciones se revelarían extremadamente importantes porque serían el testimonio perfecto para demostrar que en el cielo se pueden encontrar objetos que siguen trayectorias que no son ni remotamente circulares.

Y eso podría desbancar, por fin, las ideas platónicas.

Seguro que ahora estaréis pensando: «Bueno, si Tycho Brahe era un observador tan minucioso del cielo y conocía tan bien las posiciones de los cuerpos celestes, entonces debería haber conseguido desarrollar una teoría del universo que por fin se ajustara a la realidad».

Pues resulta que no.

Tycho desarrolló el modelo tychoniano, que colocaba de nuevo la Tierra en el centro del universo mientras el Sol y la Luna daban vueltas a su alrededor. Pero había una diferencia: según su teoría, los planetas a su vez daban vueltas alrededor del Sol, no de la Tierra.

Tycho propuso este sistema porque, pese a que le atraía el modelo heliocéntrico de Copérnico, pensaba que:

Esta innovación elude de manera experta y elegante todo lo que es superfluo o discordante en el sistema de Ptolomeo. En ningún punto ofende el principio de las matemáticas. Aun así atribuye a la Tierra, ese cuerpo pesado y vago, no apto para el movimiento, un movimiento tan rápido como el de las antorchas etéreas.

Con esta parrafada, Tycho se refería a que, según la física aristotélica, el cosmos estaba compuesto por éter o quintaesencia, una sustancia ligera, fuerte e inmutable que tendería a moverse siempre en caminos con forma de círculo. Esta sustancia no podría encontrarse en la Tierra, ya que obviamente está compuesta por algo mucho más pesado e impuro que el material del que está hecho el firmamento. Tycho creía en la existencia del éter, de modo que para él no tenía ningún sentido que nuestro planeta se moviera por el espacio. ¿Cómo no iba a estar en el centro algo tan pesado y torpe como la Tierra? Lógica pura y dura.

Tycho admitía que la rotación diaria de la Tierra sobre su eje explicaría correctamente el movimiento del Sol y las estrellas, como decía Copérnico, pero le seguía pareciendo que ese movimiento era demasiado rápido para un cuerpo tan «pesado, denso y opaco» como nuestro planeta.

El sistema tychoniano tuvo una mejor acogida que el modelo de Copérnico, probablemente porque no representaba un cambio tan grande como el que supone pasar del geocentrismo al heliocentrismo. Además, desde el punto de vista filosófico, las ideas de Tycho eran mucho más fáciles de aceptar. ¡Vale, no todo daría vueltas directamente alrededor de la Tierra, pero al menos seguiríamos siendo el centro del universo!

Tampoco penséis que el sistema tychoniano era una chapuza. Ya hemos visto que un sistema totalmente erróneo puede encajar más o menos bien con la realidad si se plantea correctamente. De hecho, el modelo cosmológico de Tycho funcionaba bastante bien para predecir las posiciones de los cuerpos celestes…, excepto la de Marte.

La cuestión es que Federico II (el rey que le costeó el observatorio) murió en 1588 y le sucedió su hijo, de once años. Las discrepancias entre Tycho y el joven monarca le obligaron a abandonar Uraniborg en 1597.

En 1599 se mudó a Praga, «patrocinado» por Rodolfo II, el santo emperador romano en aquella época. Allí, Tycho hacía cartas astrológicas para los nobles a cambio de la financiación económica. Y fue en Praga donde, en febrero de 1600, Tycho Brahe conoció a Johannes Kepler, el tipo que aportaría suficientes pruebas de que el Sol está en el centro del universo como para ahuyentar a los espectros de Aristóteles, Platón y Ptolomeo, que llevaban siglos acosando a los astrónomos.

VOLVAMOS A CAMBIAR EL SOL DE LUGAR

Kepler ya había mostrado una gran habilidad para las matemáticas desde que era pequeño y desarrolló un profundo interés por la astronomía, acentuado a los seis años por la visión del Gran Cometa de 1577. Desafortunadamente, su capacidad para manejar los instrumentos astronómicos quedó mermada cuando contrajo la viruela durante su infancia, de la que salió con una vista muy desmejorada y las manos tullidas.

En la universidad aprendió tanto el modelo ptolemaico como el copernicano, y a Kepler le atrajo la idea de que el Sol, en vez de la Tierra, podría estar en el centro del universo. El libro Mysterium Cosmographicum (El misterio cosmográfico) fue su primera defensa del heliocentrismo, y en él postulaba que las distancias entre los planetas podían ser explicadas si se tenía en cuenta que entre la esfera que ocupaba cada planeta había inscrito y circunscrito uno de los sólidos platónicos regulares.

No sé qué mosca te ha picado de repente, pero me gusta más cuando no usas tecnicismos extraños.

Ahora lo entenderás, voz cursiva.

Además de ser grandes admiradores de los círculos y esferas, Platón y sus discípulos demostraron que tan sólo existen cinco sólidos perfectos, cinco figuras geométricas tridimensionales construidas a partir de un solo tipo de polígono. Por ejemplo, un tetraedro está hecho con cuatro triángulos, y un cubo está compuesto por seis cuadrados.

Desde el punto de vista platónico, la belleza y simetría de estos objetos los convertía en los candidatos ideales para formar parte de alguna teoría que intentara explicar la naturaleza de las cosas. Siendo católico protestante, Kepler tenía fe en que Dios habría construido el universo de manera sabia y, según la mentalidad platónica, estos polígonos deberían ser la máxima expresión de la sabiduría. Kepler llegó a la conclusión de que Dios había usado estos polígonos para desarrollar el sistema solar y escribió un libro entero explicando cómo lo habría conseguido encajando las esferas celestes entre estos volúmenes perfectos. Aquí tenéis representado el sistema en 3D, porque en 2D es mucho más fácil hacerse una idea.

Partiendo de la base de que Kepler era un tipo religioso, esta idea tenía mucho sentido para él y complementaba muy bien su modelo heliocéntrico. Hasta el momento sólo se conocían seis de los planetas que forman nuestro sistema solar. Esto le venía de perlas a Kepler para fundamentar su teoría. ¿Por qué había seis planetas? Porque si sólo existían cinco sólidos platónicos estupendos y maravillosos, al ser colocados en orden ascendente en el sistema solar, delimitaban seis esferas entre ellos y, como cada esfera alojaba un planeta, daba como resultado un sistema solar que contiene seis planetas. Una fantástica prueba a favor de su teoría.

De todas maneras, Kepler era consciente de que, pese a su belleza, este modelo no predecía las distancias correctas entre los planetas y tenía una mente suficientemente científica como para terminar abandonando la idea si ésta no se ajustaba a la realidad.[32] Aunque el sistema estuviera equivocado, la aportación de Kepler podía facilitar la aceptación de un sistema heliocéntrico al dotar de cierto tinte religioso su modelo. En aquella época, el trasfondo filosófico de una idea tenía cierta relevancia si tu intención era dotarla de credibilidad.

Pero, bueno, Kepler tardó años en darse cuenta de la invalidez del modelo que describía en su Mysterium Cosmographicum. En el momento de terminar la obra estaba convencido de que tenía un gran potencial y mandó copias del libro a varios astrónomos, entre ellos a Tycho Brahe.

UNA AMISTAD COMPLICADA, UNA MUERTE Y UN GRAN DESCUBRIMIENTO

A Tycho no le gustaron sus ideas y se lo hizo saber a Kepler a través de una carta en la que criticaba su sistema de una manera algo brusca, pero fundamentada. Entre los dos astrónomos se estableció una relación por correo en la que debatían sobre el nuevo sistema de Kepler, aunque éste no podía responder a muchas de las preguntas de Tycho porque a su sistema le faltaba un elemento muy importante: contrastarlo con observaciones muy detalladas. Y, en aquella época, Tycho era la persona a la que acudir para obtenerlas.

A finales del año 1599, Tycho envió una invitación a Kepler para que visitara el nuevo observatorio que estaba construyendo cerca de Praga. Kepler llegó en febrero y pasó dos meses estudiando las observaciones que Tycho le prestó sobre el planeta Marte. Las cosas empezaron a torcerse: Kepler necesitaba una gran cantidad de observaciones de todos los cuerpos celestes para poder realizar su trabajo, pero Tycho, que le veía más como un rival que un compañero, no estaba dispuesto a facilitárselas.

Las discordancias entre los dos hombres fueron la fuente de muchas peleas. Kepler llegó incluso a abandonar el observatorio para luego volver de nuevo, consciente de que necesitaba las observaciones para completar el trabajo de su vida. Por «suerte» para Kepler, esta situación duraría poco, ya que Tycho moriría en el año 1601.

DATO CURIOSO

La muerte de Tycho en unas circunstancias poco usuales sembraría la desconfianza ante la figura de Kepler tres siglos después.

Kepler dejó escrito que, el 13 de octubre del año 1601, Tycho estaba en un banquete organizado por el rey y que se negó a excusarse para ir al baño porque la costumbre dictaba que era una ofensa hacerlo en presencia de un noble. Explicó que cuando Tycho volvió a casa, en vez de soltar una de las meadas más placenteras de la historia, sólo fue capaz de orinar en pequeñas cantidades y con dolor. Tycho moriría once días después, el 24 de octubre, y el médico de turno diagnosticó que la causa habían sido piedras en el riñón.

Sin embargo, una exhumación del cuerpo llevada a cabo trescientos años después, en el año 1901, no encontró señales de cálculos renales en la tumba del astrónomo, así que se supuso que el culpable había sido una infección de la vejiga o un fallo renal.[33] Pero aún faltaba otra sorpresa: tras analizar el bigote de Tycho, se descubrió que en él había restos de mercurio, un metal pesado muy tóxico.

Se supuso, entonces, que Tycho pudo haber sido envenenado, ya fuera involuntariamente durante sus experimentos alquímicos o de manera deliberada por alguien a quien Tycho le resultara más útil muerto que vivo… Tal vez alguien que necesitara sus observaciones con desesperación para poder terminar su trabajo. Posiblemente su asist… Sí, vale, durante el siglo XX se sospechó que Kepler podía haberle envenenado.

Pero, en 2010, científicos de las universidades de Aarhus y Rostock repitieron los análisis con equipamiento moderno mucho más sensible y descubrieron que, en realidad, los niveles de mercurio a los que había estado expuesto Tycho durante los últimos diez años de su vida (el tiempo que podían conocer por la longitud de su barba) nunca fueron lo suficientemente altos como para matarle.[34]

Así que las sospechas sobre Kepler desaparecieron de nuevo y la teoría de la vejiga reventada por educación ha vuelto a ser la explicación más plausible.

Cuando Tycho murió, dejó tras de sí una fortuna inmensa. Kepler sabía que los herederos de Tycho estaban ansiosos por repartirse las posesiones del extravagante astrónomo, así que tuvo que actuar con rapidez para llevarse las observaciones antes de que empezaran los problemas. Como él mismo escribió en una carta de 1605:

Confieso que cuando Tycho murió, rápidamente tomé ventaja de la ausencia, o falta de prudencia, de los herederos, tomando las observaciones bajo mi cuidado, o quizá usurpándolas.[35]

Y nunca una usurpación fue tan beneficiosa para la humanidad: gracias a las observaciones de Tycho, Kepler pudo llegar a la conclusión de que el planteamiento usado para explicar el movimiento de los planetas basado en círculos perfectos, tan estudiado y defendido durante milenios, era completamente erróneo porque, en realidad, los planetas dan vueltas alrededor del Sol en órbitas con forma de elipse.

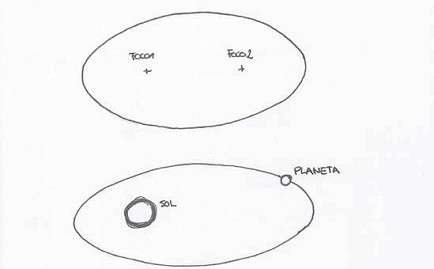

Esto no sólo significa que las órbitas tienen una forma ovalada en vez de circular, sino que el Sol está situado en uno de los focos de la elipse (y no en el centro). O sea, que Kepler descubrió que las órbitas planetarias tienen esta pinta:

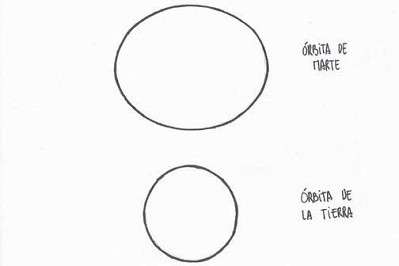

Este hecho explicaba por qué Marte, teniendo la órbita más elíptica de todas, era la más complicada de modelar asumiendo un modelo geocéntrico y órbitas circulares. En el punto de su órbita más alejado del Sol se encuentra a 249 millones de kilómetros de la estrella y, en el punto más cercano, a casi 207 millones de kilómetros. Para poner otros ejemplos, la distancia a la que la Tierra se encuentra del Sol oscila entre los 147 y los 152 millones de kilómetros, algo mucho más parecido a un círculo que la órbita de Marte.

Kepler también se dio cuenta de que las variaciones de velocidad que los planetas experimentaban en el firmamento podían explicarse si éstos se desplazan más deprisa cuando se aproximan al Sol y más despacio a medida que se alejan. Por eso los planetas con las órbitas más elípticas presentaban unos mayores cambios de velocidad durante su camino en el cielo.

Esto echaba por tierra la idea platónica de que los planetas se mueven a una velocidad uniforme a lo largo de sus órbitas.

Y, por último, como la velocidad de los planetas depende de la distancia a la que se encuentran del Sol y sus órbitas tienen forma de elipse, la relación entre el tamaño de la órbita y el tiempo que tarda un planeta en completar una vuelta a su alrededor no es lineal. Es decir, que la relación entre el «año» del planeta y el tamaño de su órbita no sigue un patrón del estilo «Un planeta cuya órbita es el doble de larga tarda el doble de tiempo en recorrerla».

De hecho, Kepler observó que el cuadrado del tiempo que tarda un planeta en dar una vuelta es proporcional al cubo de la sección más larga de la elipse. O sea que, sabiendo cuánto tardaba cada planeta en completar su órbita, se podía saber más o menos cuál era la proporción del sistema solar.

Con estas tres premisas, conocidas como las leyes de Kepler, ya no eran necesarios epiciclos adheridos a órbitas perfectamente circulares para explicar el movimiento retrógrado de los planetas en el firmamento, ni un punto como la ecuante que justificara que los planetas no se mueven a velocidades uniformes en el cielo. Había descubierto un sistema mucho más simple y elegante que, en definitiva, sólo era posible si la Tierra no era el centro del universo.

Y las predicciones que se hacían con el nuevo modelo de Kepler se ajustaban mejor a la realidad que las hechas con cualquier otro sistema. Por fin, gracias al sistema heliocéntrico propuesto por Copérnico, las observaciones de Tycho y el ingenio teórico de Kepler, el Sol fue colocado en su sitio de una vez por todas.

Aun así, las ideas de Kepler no calaron hondo en la sociedad de la noche a la mañana. Una idea de la magnitud de que la Tierra está en el centro del universo, sostenida durante más de un milenio, no desaparece de la noche a la mañana y se necesitan una gran cantidad de pruebas que la respalden para que la gente esté dispuesta a cambiar de opinión. El mundo necesitaba otro tipo revolucionario que terminara de aportar pruebas que dieran sustento a la teoría heliocéntrica.

Y este otro tipo fue Galileo Galilei.