El universo en una taza de café

6. Acercando el cielo a nuestros ojos: Galileo Galilei

Página 11 de 24

6

ACERCANDO EL CIELO A NUESTROS OJOS:

GALILEO GALILEI

A principios del siglo XVI se vivía un clima algo turbio en la Iglesia católica, ya que las prácticas llevadas a cabo desde Roma no eran bien vistas en el resto de Europa.

En Alemania, Martín Lutero estaba harto de observar el comportamiento impropio de la Iglesia, una institución religiosa que, en teoría, debía promover la virtud de una vida sin pecado según las enseñanzas de la Biblia. Una de las cosas que más le indignaba era la venta de indulgencias, un papel que decía que estabas perdonado de tus pecados.

Con la invención de la imprenta y la traducción de la Biblia al alemán por parte del propio Lutero, mucha más gente tuvo acceso a los textos bíblicos y pudo comprobar lo feo que era eso que estaba haciendo la Iglesia católica. Sus protestas contra el sistema católico establecido les valieron el apodo de «protestantes» por parte de los católicos y, en un clima de creciente tensión entre las dos facciones cristianas, al final los protestantes terminaron por imponerse en el país.

Para que tanto los católicos como los protestantes tuvieran claras sus doctrinas se celebró un concilio (una reunión de obispos y autoridades de la Iglesia católica) en la ciudad italiana de Trento que acabó separando a ambos grupos.

En este clima de inestabilidad religiosa, la Iglesia era especialmente susceptible a las ideas protestantes o, en realidad, a cualquier pensamiento que contradijera las Escrituras. Para protegerse de estas ideas peligrosas en 1542 se creó en Italia la Inquisición, una institución encargada de condenar acciones que consideraran heréticas.

Viendo el panorama, podemos concluir que Galileo Galilei nació en uno de los peores momentos posibles para desarrollar su trabajo.

Al contrario que los astrónomos de los que hemos estado hablando hasta ahora, Galileo no mostró una vocación especial por la astronomía o las matemáticas desde joven. De pequeño mostró interés por convertirse en clérigo, pero su padre le convenció para que estudiara medicina o, mejor dicho, el equivalente a la medicina actual de esa época, en la Universidad de Pisa.

Sentía cierto interés por las matemáticas, pero no fue hasta que asistió por equivocación a una clase de geometría en la universidad cuando decidió convencer a su padre para que le dejara cambiar la medicina por las matemáticas y la filosofía natural.[36]

La jugada le salió bien. En 1589, con veintisiete años, obtuvo el puesto de catedrático de matemáticas en la Universidad de Pisa y, tras la muerte de su padre en 1591, quedó a cargo de su hermano pequeño con quien se mudó a Padua, donde ejerció como profesor de geometría, mecánica y astronomía hasta 1610.

Además durante ese tiempo inventó el telescopio, ¿no?

Bueno…, esto…, ¿cómo decirlo? Eh… En realidad Galileo no inventó el telescopio sino que…, eh…, tomó la idea prestada, por decirlo de alguna manera.

¿EL PADRE DEL TELESCOPIO?

En 1608, los holandeses Hans Lippershey y Jacob Metius presentaron en el gobierno de La Haya dos patentes distintas en las que describían un «dispositivo para ver objetos lejanos como si estuvieran cerca».[37] Consistía en un tubo que contenía lentes cóncavas y convexas, y la combinación de éstas proporcionaba una magnificación de los objetos de tres o cuatro veces su tamaño real.

Las autoridades consideraron que esta invención no «merecía» una patente porque era demasiado fácil de copiar, pero dieron una compensación económica a Metius y emplearon a Lippershey para que desarrollara una versión con binoculares a cambio de una buena suma de dinero.

Las noticias sobre la invención de estos aparatos se extendieron rápidamente por Europa y, a principios de 1609, basándose en descripciones inciertas del invento, Galileo construyó un teles copio con una magnificación de tres aumentos, lo que significa que era capaz de ampliar tres veces la imagen de aquello a lo que estuviera apuntando. A mediados de año había conseguido fabricar un telescopio de ocho aumentos y a finales, uno de veinte.

Este último telescopio, mucho más potente, es el que Galileo apuntaría hacia la Luna, el planeta Júpiter y algunos parches nebulosos en el firmamento. Un año más tarde, en 1610, publicó los resultados de observaciones en su tratado corto Sidereus nuncius, un título que se podría traducir como Mensajero sideral o Mensaje sideral. La traducción correcta sería la segunda opción, ya que, consciente de que podía parecer que intentaba darse aires de importancia, Galileo dejó claro en varios borradores que la intención del libro era «simplemente informar de las noticias sobre los últimos desarrollos en astronomía, no hacerse pasar solemnemente por un embajador del cielo».[38]

VEO, VEO, GALILEO

Pudiendo ver los cuerpos celestes aumentados veinte veces, Galileo describió en su libro cosas inauditas en las que nadie había podido reparar hasta la fecha.

Observó, por ejemplo, que a medida que la Luna crece o mengua, la frontera que separa la zona iluminada de la oscura no es uniforme, sino que está plagada de irregularidades.

Este hecho le permitió deducir que la superficie lunar tiene montañas, lo que contradecía la visión aristotélica de que todos los cuerpos celestes son lisos y perfectos. Pues no, al menos uno de ellos era tan «impuro» como nuestro propio planeta.

A través de su telescopio, Galileo también reportó que veía diez veces más estrellas que a simple vista y que algunos cuerpos nebulosos que se veían en el cielo eran en realidad cúmulos de estrellas. De la misma manera, pudo observar que la gran franja difusa que recorre el cielo, la Vía Láctea, está en realidad compuesta por «montones de innumerables estrellas agrupados en cúmulos».

Con esta información, Galileo redibujó algunas constelaciones, marcando tanto las estrellas visibles a simple vista como las que no lo son.

Desde la Antigüedad, muchos astrónomos habían notado la presencia de estrellas nebulosas en el cielo, puntos luminosos que aparecían como difuminados y borrosos en el firmamento. Galileo pudo observar estos objetos con su telescopio y se dio cuenta de que no eran algún tipo extraño de estrellas difusas, sino cúmulos de estrellas.[39] En realidad, algunas de esas estrellas difusas son realmente gigantescas nubes de gas esparcidas por el espacio que reflejan la luz de las estrellas que las rodean y por eso parecen tener brillo propio, como es el caso de la nebulosa de Orión, pero no vamos a recriminar a Galileo por que no se diera cuenta de esto; para él era imposible con los medios de que disponía. Bastante tenía la gente de aquella época con aceptar que la Luna tenía montañas como para hablar de nubes de gas brillante en medio del espacio.

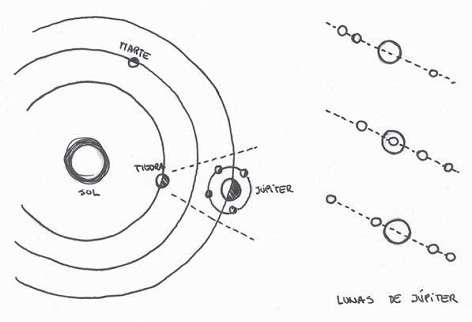

De los descubrimientos que menciona en el libro, el más notable son sus observaciones de cuatro «estrellas» alineadas alrededor de Júpiter. Después de pasar varias noches observándolas, Galileo notó que estas cuatro estrellas se mantenían siempre en línea con el Ecuador del planeta (porque las veía de lado, claro), y su movimiento era tan rápido que sus cambios de posición alrededor de Júpiter se podían observar incluso entre hora y hora.

Como estas «estrellas», además, acompañaban a Júpiter a lo largo de todo su camino por el cielo cada día, Galileo llegó a la correcta conclusión de que estaban dando vueltas alrededor del planeta.

DATO CURIOSO

Los cuatro satélites de Júpiter —Ío, Calisto, Europa y Ganímedes— fueron bautizados con los nombres de las cuatro amantes del dios Zeus (Júpiter, para los romanos) por un tal Marius, un astrónomo que había sido discípulo de Tycho Brahe. Decía que tenía el derecho de ponerles el nombre porque los había descubierto antes que Galileo, aunque más tarde se demostró que se trataba de un malentendido porque Marius utilizaba el calendario juliano, mientras que en la Iglesia se utilizaba el calendario gregoriano. Las fechas eran ligeramente distintas y, tras tener esto en cuenta, se llegó a la conclusión de que Galileo los había descubierto en primer lugar. Aun así, los nombres propuestos por Marius calaron hondo y nadie los quiso cambiar (hay que reconocer que son buenos).

Galileo acababa de demostrar la existencia de cuerpos celestes dando vueltas alrededor de otro cuerpo que no era la Tierra. Enseguida otros astrónomos alrededor de Europa se apresuraron a corroborar este hecho con sus propios telescopios. Y esto, que parece una tontería, fue el principio de una de las bases del método científico: la que afirma que para que una observación pueda ser considerada válida debe poder ser repetida y probada por investigadores independientes.

Las observaciones documentas por Galileo en su Sidereus nuncius provocaron reacciones que abarcaban todo el espectro de emociones, desde la estima hasta la hostilidad y la incredulidad. El trabajo se esparció como la pólvora por Italia e Inglaterra e incluso aparecieron obras de arte basadas en él como la Asunción de la Virgen, de Ludovico Cigoli, en la que la virgen María aparece de pie sobre una Luna en cuarto creciente medio aplastada y llena de cráteres[40] o La divina sabiduría de Andrea Sacchi, donde está representado un globo terráqueo apartado del Sol, lo que simboliza que la Tierra da vueltas a su alrededor.[41]

No es de extrañar que el trabajo de Galileo tuviera tal impacto. Las teorías de Copérnico y Kepler eran capaces de dar una explicación matemática a los fenómenos celestes, pero la gran mayoría de la población no estaba familiarizada con las observaciones astronómicas ni con el planteamiento matemático de cada modelo cosmológico y seguía pensando que la Tierra era el centro del cosmos y que todo daba vueltas a su alrededor.

En aquel tiempo, quedaba en manos de unos cuantos eruditos valorar si el heliocentrismo tenía alguna validez o si por el contrario el geocentrismo tenía más sentido. Y, por supuesto, la mayoría de los eruditos habían sido aleccionados por la Iglesia, la única institución que impartía educación en aquella época.

Pero Galileo acababa de demostrar que las cosas no eran tan perfectas como pensábamos en el reino de los cielos con una herramienta tan simple como el telescopio, un artefacto que (dentro de lo que cabe) estaba al alcance de cualquier mercader. Ya no necesitabas ser un erudito altamente educado para estudiar el cielo: bastaba con comprar uno de esos rudimentarios telescopios y apuntarlo hacia la Luna para llegar a la misma conclusión que Galileo: la frontera entre la cara iluminada y la oscura de nuestro satélite no es uniforme y, por tanto, los cuerpos celestes no están exentos de imperfecciones como se había defendido durante toda la vida.

Pero el recién inventado telescopio aún iba a deparar más sorpresas y Galileo siguió descubriendo cosas raras en el cielo después de la publicación de su Mensaje sideral. El astrónomo quedó especialmente desconcertado cuando dirigió la vista hacia el planeta Saturno.

Hoy en día, todos sabemos que Saturno tiene un estupendo sistema de anillos a su alrededor compuesto por miles de millones de fragmentos de hielo y roca. Estos fragmentos varían en tamaño, desde motas de polvo hasta pedruscos grandes como autobuses, todos ellos dando vueltas alrededor del planeta y formando un disco que se extiende desde 7.000 hasta 80.000 kilómetros por encima de su superficie, pero que tiene un grosor de tan sólo 10 metros.[42] El problema de Galileo es que no contaba con telescopios suficientemente potentes para poder distinguir los anillos de Saturno.

Después de apuntar su telescopio hacia el planeta durante unos años… Bueno, esto es lo que dibujó intentando plasmar lo que veía:[43]

En una carta a sus patrones, los Medici, Galileo comentaba sus observaciones:

El planeta Saturno no está solo, sino compuesto por tres, los cuales casi se tocan entre sí y nunca se mueven o cambian de posición entre ellos. Se encuentran sobre una línea paralela al zodíaco, y el de en medio [el propio Saturno] tiene un tamaño tres veces mayor que los laterales [los bordes de los anillos].[44]

En años posteriores, Galileo vería cómo estos cuerpos aparecían y desaparecían. El fenómeno responsable de este efecto óptico, como descubriría el astrónomo Christiaan Huygens en 1659, es la inclinación de casi 27º del eje de Saturno. En distintos puntos de nuestra órbita, la perspectiva desde la que vemos el sistema de anillos es diferente, de manera que cuando Saturno está de lado respecto a nosotros los anillos se convierten en una fina línea invisible (recordemos que sólo tienen un grosor de unos 10 metros). Pasado este punto, el sistema de anillos se vuelve visible a medida que los dos planetas se «encaran» mientras dan vueltas alrededor del Sol.

DATO CURIOSO

Sin poder hallar explicación al fenómeno que estaba observando, Galileo quedó especialmente confundido cuando esos dos «cuerpos que acompañan a Saturno» desaparecieron por primera vez de su vista. Casualmente, según la mitología, Saturno es el nombre romano del dios griego Cronos, señor del tiempo que se comió a sus hijos para evitar que éstos le hicieran la competencia. Así que no es de extrañar la confusión de Galileo. Una coincidencia con bastante mala leche, la verdad.

ADIÓS AL SISTEMA PTOLEMAICO

Hasta ese momento, las observaciones de Galileo probaban que el cielo estaba compuesto de cuerpos celestes tan imperfectos como la Tierra y que algunos de esos cuerpos ni siquiera dan vueltas a nuestro alrededor, sino alrededor de otros planetas. Pero, aunque estas observaciones servían para mermar las persistentes ideas platónicas que llevábamos siglos arrastrando, ninguna de ellas probaba definitivamente que el Sol estaba en el centro del sistema solar… Y los eruditos más obstinados eran conscientes de ello.

De hecho, Galileo mostraba su frustración en una carta a Kepler en agosto de 1610 en la que le explicaba que había filósofos que ponían en duda sus descubrimientos y, cuando les invitaba a echar un vistazo a través de su telescopio, se negaban a ello.

Mi querido Kepler: deseo que nos riéramos de la notable estupidez del rebaño común. ¿Qué tienes que decir de los principales filósofos de esta academia que están llenos de la terquedad de un áspid [un tipo de serpiente europea] y no quieren mirar a los planetas, la Luna o el telescopio, aun después de que les haya ofrecido libre y deliberadamente la oportunidad mil veces? Realmente, así como un áspid detiene sus orejas, de la misma manera estos filósofos cierran los ojos ante la luz de la verdad.

Galileo se quejaba también de que los astrónomos «deseaban no tener que levantar nunca sus ojos de esas páginas, como si el gran libro del universo hubiera sido escrito para no ser leído por nadie que no fuera Aristóteles y sus ojos hubieran sido destinados a dejar su interpretación para la posteridad».[45]

Pero la prueba definitiva e indiscutible a favor del heliocentrismo la descubrió a finales de 1610, cuando se dio cuenta de que, igual que la Luna, el planeta Venus también presenta fases de crecimiento y menguado.

Dependiendo de la posición de Venus en su órbita y de la posición desde la que lo observamos nosotros, veremos iluminada una parte del planeta u otra. Galileo se dio cuenta de que Venus sólo puede aparecer en todas sus fases si: a) da vueltas alrededor del Sol y b) se encuentra más cerca del Sol que nosotros. En el universo ptolemaico observaríamos Venus sólo en fase creciente, como queda plasmado en la siguiente ilustración:

Este detalle tan simple desmoronaba de una vez por todas el sistema ptolemaico, ya que habría sido imposible observar las fases de Venus si la Tierra hubiese sido el centro del universo y todo hubiese girado a su alrededor, por muchos epiciclos que se hubieran añadido. Aun así, eso no significa que todo el mundo dijera «Vaya, qué evidencia más incuestionable» y se pasara a la teoría heliocéntrica. Muchos astrónomos dirigieron su atención entonces a modelos en los que Venus daba vueltas alrededor del Sol, como el sistema tychoniano en el que el Sol seguía dando vueltas alrededor de la Tierra.

En parte, es comprensible. No debe de ser fácil que la sociedad cambie de parecer cuando la mayoría de los intelectuales están convencidos de que la Biblia es la palabra de Dios, y, como de ella se puede interpretar que Dios dijo que la Tierra es el centro del universo, preferirán cualquier teoría que apoye esta noción a una que la contradiga. Al menos, las observaciones de Galileo ayudarían a que la idea del heliocentrismo cogiera impulso de verdad…, aunque a él le metieran en un berenjenal considerable.

En el mundo cristiano, la mayoría de la gente educada creía en el modelo geocéntrico ptolemaico no sólo porque era una herramienta que había demostrado ser muy eficaz a la hora de predecir los movimientos de los planetas, sino porque además coincidía con la interpretación de algunas partes de las Sagradas Escrituras como, por ejemplo:

Tiemble ante su presencia toda la Tierra. Ciertamente ha afirmado el mundo, y no será movido (Crónicas 16, 30).

El Sol sale, y el Sol se pone. Vuelve a su lugar y allí sale de nuevo (Eclesiastés 1, 5).

Él fundó la tierra sobre sus bases; no se moverá por ningún siglo. (Salmos 104, 5).

Aunque, por supuesto, luego hay partes de la Biblia que se pueden interpretar de manera que parecen contradecir esta idea. Por ejemplo:

Él extiende el norte sobre el vacío y cuelga la Tierra sobre la nada (Job 26, 7).

Todos estamos familiarizados con las contradicciones bíblicas, así que tampoco ahondaremos más en el tema. La idea básica es que la Iglesia estaba bastante satisfecha con la teoría geocéntrica y, de pronto, apareció esta idea nueva que sostenía que el Sol estaba en el centro y que explicaba mejor los movimientos de los cuerpos celestes suponiendo que las órbitas no eran círculos perfectos.

El modelo ptolemaico ya no era su mejor herramienta y ya no podían atribuir su validez a la precisión de sus observaciones porque existía un modelo mejor. Pero, claro, el heliocentrismo iba en contra de las Escrituras y no podía ser cierto. La Iglesia estaba en una encrucijada de la que se salió haciendo lo único razonable: siguieron defendiendo el modelo ptolemaico como verdadero, pero reconocieron que el heliocentrismo tenía utilidad práctica y lo utilizaron, por ejemplo, para ajustar sus calendarios en 1582.

Sin embargo, la teoría heliocéntrica no permaneció en este limbo de la aceptación para siempre. En 1616, la Iglesia no estaba para bromas. La agresiva campaña de Galileo en defensa del heliocentrismo le había hecho ganar bastantes enemigos entre los creyentes y, eventualmente, su condescendencia y arrogancia durante los debates le valieron una denuncia al tribunal de la Inquisición por parte de sus detractores, que le habían cogido bastante manía.

Entre 1545 y 1563 había tenido lugar el Concilio de Trento, que, recordemos, redefinió lo que la Iglesia católica aceptaba y lo que no para diferenciarse de los protestantes. Entre las cosas que se habían aprobado estaba la norma de que la Iglesia sería el intérprete definitivo de las Escrituras y, según estas interpretaciones, la Biblia decía que la Tierra está en el centro del universo.

En un país católico, como Italia, esto significaba que la primera teoría heliocéntrica propuesta por Nicolás Copérnico y publica da en 1543 era una obra herética, aunque en el libro se expusiera sólo como una hipótesis. Teniendo en cuenta que metieron el cauteloso trabajo de Copérnico en la lista de libros prohibidos y lo reeditaron con las correcciones oportunas, es sorprendente que Galileo se las apañara para no terminar quemado en una hoguera.

Total, que el 26 de febrero de 1616 el papa Pablo V sentenció que Galileo debía abandonar sus opiniones copernicanas y, si se resistía a la sentencia, serían llevadas a cabo acciones mayores. Más específicamente, su condena fue:

Abstenerse completamente de enseñar o defender esta doctrina y opinión o de debatirla. Abandonar completamente la opinión de que el Sol permanece inmóvil en el centro del universo y que la Tierra se mueve, y por tanto no enseñar o defenderla de ningún modo, de manera oral o escrita.[46]

Después del juicio de Galileo decidieron que, ya de paso, iban a prohibir el libro de Copérnico hasta «que fuera corregido». Ni siquiera la sutilidad y la precaución que Copérnico había mostrado en su libro habían servido para librarse de la censura. Y la obra de Kepler también había sido censurada en Alemania. Como podéis ver, el ambiente no estaba demasiado abierto a las nuevas ideas, pero Galileo no se iba a quedar de brazos cruzados.

Creo que sólo puedo expresar lo molesta que es esta sentencia con una viñeta.

LA FUERTE PERSONALIDAD DE GALILEO

Mientras Copérnico se había distanciado en sus escritos de su propia teoría para defenderse de posibles acusaciones de herejía, Galileo no se mostró tan cauto. De hecho, era conocido por su arrogancia y por tratar a los demás de estúpidos cuando estaba convencido de que él tenía la razón.

La egolatría le cegaba incluso cuando era obvio que sus ideas no eran correctas. En 1616 se sacó de la manga una teoría que, según él, explicaba el vaivén de las mareas.[47] Decía que el agua se veía atraída hacia el Sol cuando éste aparecía en el cielo y que por eso la arrastraba. La teoría era claramente errónea porque cada día se producen dos subidas y bajadas de las mareas, y si su idea fuera acertada, tan sólo subiría una vez a lo largo del día y bajaría de nuevo durante la noche. Pero pese a esta incapacidad de explicar las observaciones a un nivel tan fundamental, Galileo siguió defendiendo su validez.

Y aunque a Galileo se le daba bien mirar por el telescopio, el aspecto matemático de la astronomía parecía escapársele de las manos. Por ejemplo, aunque él mismo había descubierto que la Luna y el Sol no son los orbes perfectos descritos por Aristóteles, le resultaba inconcebible que las órbitas de los planetas fueran elípticas como defendía Kepler.

Sin duda Galileo tenía un buen cacao mental encima.

En un contexto religioso tan delicado como el de la época, a Galileo le dio por escribir el Diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo. Este libro consistía en un debate entre tres personajes ficticios: un científico copernicano llamado Salvati, un erudito imparcial llamado Sagredo y un defensor de la teoría aristotélica llamado Simplicio. Creo que no hace falta destacar lo curioso que es el nombre de este último personaje, que interpretaría el papel de defensor del modelo geocéntrico.

Pero eso no es, ni de lejos, lo más descabellado de la idea que tuvo Galileo. Cuando el papa Urbano VIII, uno de los hombres más poderosos del mundo en aquella época, se enteró de que Galileo estaba escribiendo esta obra, le pidió que también incluyera sus propios argumentos.

Y a Galileo no se le ocurrió otra cosa que poner los argumentos del papa en boca de Simplicio.

Teniendo en cuenta que durante el transcurso del libro Salvati y Sagredo ridiculizan las ideas de Simplicio y se aseguran de hacerle quedar como un inepto, no es de extrañar que la impresión del libro fuera interrumpida de manera casi inmediata nada más ser terminado, en 1632, y que el texto pasara a disposición de una comisión especial de la Iglesia para ser sometido a examen.

Galileo fue juzgado por la Inquisición en 1633 y condenado a arresto domiciliario para el resto de su vida. También se vio obligado a abjurar de sus descabelladas opiniones acerca de que el Sol estaba en el centro del universo porque eran consideradas una muestra de herejía. Para asegurarse de que no volvía a poner en peligro la palabra de Dios, su Diálogo fue prohibido y se le impidió publicar más obras a partir de ese momento.

Considerando el poco sentido común que había demostrado, su castigo no fue tan bárbaro. Y más si se tiene en cuenta que su condena iba a durar sólo ocho años, ya que a esas alturas, Galileo ya tenía sesenta y nueve años y murió a los setenta y siete.

Durante su vida, Galileo no sólo desafió la visión aristotélica del mundo con su telescopio. Ya había comentado un par de veces que los pensadores clásicos defendían que el universo estaba lleno de una sustancia llamada éter o quintaesencia que se extendía más allá de la esfera terrestre. Este elemento puro y ligero no estaría sujeto a las leyes de la física que gobernaban el resto de los elementos, así que no era un material caliente ni frío, ni seco ni mojado. Y su movimiento natural eran, cómo no, los círculos.

En aquella época, la física dictaba que, para que un objeto permanezca en movimiento, una fuerza debe estar actuando sobre él. Parece algo muy lógico: una bola se detendrá después de un rato rodando por el suelo y una mecedora dejará de mecerse a menos que sigas empujándola. Es una idea muy razonable basada en la observación de la naturaleza que nos rodea sobre la superficie terrestre, así que ¿cómo iba a ser incorrecta?

Pero Galileo había estado trabajando con canicas y planos inclinados. Y nunca hay que subestimar a alguien que hace experimentos con canicas y planos inclinados.

Galileo hizo varios montajes con superficies en forma de «U» en los que dejaba caer las canicas desde cierta altura en uno de los extremos para ver qué altura conseguía alcanzar en el otro. Cuando se dio cuenta de que una bola nunca llegaba a alcanzar su altura original en el otro extremo de la «U», hizo pruebas con distintos tipos de superficies. No tardó en darse cuenta de que cuando modificaba la superficie de una rampa para que fuera más áspera, las bolas perdían mucha más altura.

Estos experimentos le llevaron a la conclusión de que existe una fuerza, a la que llamó fricción, generada por la propia materia y que frena las cosas mientras se desplazan a través de o sobre ella. El suelo y el propio aire, acertó, ejercerían esta fuerza contra cualquier objeto en movimiento y por eso, sobre la Tierra, las cosas tienden a quedarse en reposo.

Pero si el espacio estuviera lleno de éter, por muy puro que éste fuera, seguiría estando lleno de algo. Y el movimiento de los planetas debería estar siendo ralentizado por la fricción con ese algo. Con miles de años de observaciones a nuestras espaldas, hasta el momento nadie había encontrado ninguna señal de que esto estuviera ocurriendo. Dicho de manera más simple: si el universo estuviera inundado de éter, cada año sería más largo que el anterior porque la Tierra estaría perdiendo velocidad por la fricción ejercida por el éter y, por tanto, tardaría más en completar una vuelta alrededor del Sol.

A Galileo se le ocurrió que en ausencia de un medio material no habría fricción y cuando a un objeto se le aplicara una fuerza, éste permanecería en movimiento eternamente hasta que apareciera alguna otra fuerza para frenarlo. Esta explicación permitiría que la Tierra diera vueltas indefinidamente alrededor del Sol sin ningún problema, y, una vez más, Galileo había dado en el clavo.

Aunque de concretar los detalles de este asunto ya se encargaría Isaac Newton.