El universo en una taza de café

8. Encontrando las piezas que faltan en el sistema solar

Página 13 de 24

8

ENCONTRANDO LAS PIEZAS QUE FALTAN EN EL SISTEMA SOLAR

En 1781, cuando ya se daba por hecho que el Sol estaba en el centro del universo y que a su alrededor orbitaban seis cuerpos celestes (Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno), William Herschel pudo añadir Urano a esa lista gracias al uso de telescopios cada vez más potentes.

Herschel se diferenciaba del resto de los astrónomos que hemos visto hasta el momento en que no se interesó por la observación del cielo hasta poco antes de cumplir cuarenta años. Durante toda su vida había sido músico y vivió de ello hasta que, diez años después de empezar con su nueva afición, descubrió un planeta. Algo que se dice rápido… Hay que mencionar también la inestimable ayuda que Herschel recibió de su hermana, Caroline, quien durante sus observaciones terminaría por descubrir varios cometas y se convertiría en 1828 en la primera mujer en recibir la medalla de oro de la Royal Astronomical Society por su trabajo.

En realidad, Urano ya había sido observado otras veces, pero su brillo es tan débil en el firmamento, su órbita es tan grande y se mueve tan despacio que nadie había notado sus cambios de posición respecto al resto de las estrellas, así que siempre había sido confundido con una de ellas.

Herschel pudo distinguir que lo que estaba observando no era una estrella al comparar la visión de ese cuerpo celeste con diferentes lentes que magnificaban la imagen 460 y 932 veces (recordemos que el telescopio de Galileo tan sólo era capaz de producir 30 aumentos en el siglo anterior). Gracias a esto, pudo ver que cuanto mayores eran los aumentos más grande se veía el objeto que estaba mirando, lo que significaba que éste se hallaba muchísimo más cerca que las estrellas del fondo, tan lejanas que no mostraban ninguna diferencia al aumentar la magnificación del telescopio (como vemos en la ilustración siguiente).

Aunque no había podido distinguir su coma (el envoltorio gaseoso de un cometa), Herschel pensó que había encontrado un cometa y comunicó sus coordenadas al astrónomo real. La información sobre este nuevo descubrimiento se propagó rápidamente por Europa, y otros astrónomos dirigieron sus telescopios hacia el lugar que había apuntado Herschel. Pero los demás no veían un cometa.

Las observaciones del astrónomo ruso Anders Johan Lexell y el alemán Johan Elert Bode mostraron que la órbita de este nuevo objeto era prácticamente circular y que se encontraba más allá de Saturno, así que descartaron que fuera un cometa, porque como hemos visto, éstos dan vueltas alrededor del Sol siguiendo órbitas muy elípticas.

Así que en 1783 Herschel envió una carta al presidente de la Royal Society diciendo que «gracias a la observación de los astrónomos más eminentes de Europa parece que la nueva estrella, la cual tuve el honor de indicarles en marzo de 1781, es un Planeta Primario de nuestro Sistema Solar».[58]

DATO CURIOSO

Hacía miles de años que nadie ponía un nombre a un planeta, así que el nuevo cuerpo celeste merecía uno que estuviera a la altura. Debía ser bautizado con un nombre que mostrara la magnanimidad del cosmos y que plasmara la magnitud del trabajo realizado durante miles de años que había culminado en su descubrimiento… Pero Herschel decidió fastidiarlo todo llamándole Jorge. Según él:

En los fabulosos tiempos antiguos, los nombres de Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno fueron otorgados a los planetas porque eran los nombres de sus principales héroes o divinidades. En la presente era más filosófica sería escasamente permisible recurrir al mismo método y escoger Juno, Palas, Apolo o Minerva como el nombre de un nuevo cuerpo celeste. La primera consideración de cualquier evento en particular o incidente remarcable parece ser su cronología: si en una época futura alguien se preguntara «¿Cuándo fue descubierto este planeta?», sería satisfactorio responder: «Durante el reino del rey Jorge III».

Lo que, como apreciación personal, me parece una excusa para hacerle la pelota al rey, que acababa de ofrecerle un sueldo de 200 libras anuales (una cantidad más que respetable en aquella época) a cambio de que se mudara a Windsor para que la familia real pudiera ir de vez en cuando a mirar por sus telescopios.

Por suerte, el nombre de «la estrella de Jorge» o el «planeta de Jorge» no caló entre el público, especialmente fuera de Gran Bretaña.

Ante el descontento general se hicieron propuestas alternativas para renombrar el planeta. Se barajaban nombres como Herschel o Neptuno, aunque había quien seguía empeñado en meter la patria en el asunto y aparecieron nuevas propuestas del estilo Neptuno Jorge III y Neptuno Gran Bretaña. Finalmente, al astrónomo alemán que había colaborado en la verificación de que el nuevo objeto era un planeta se le ocurrió llamarlo Urano, dios griego del cielo e hijo de Saturno, y a todo el mundo le gustó la idea.

Años más tarde, en 1787, Herschel fue capaz de descubrir dos satélites de Urano y hubo algo que le llamó poderosamente la atención. Le pareció que las lunas «formaban un ángulo considerable con la eclíptica»,[59] pero no tenía manera de saber a qué se debía este fenómeno. Hasta 1912 no se descubriría que Urano está «tumbado» y las lunas dan vueltas a su alrededor siguiendo la dirección de su rotación.[60]

¿Cómo que Urano está tumbado?

Como hemos visto al principio, el eje de la Tierra está inclinado 23º y esto es lo que provoca los cambios de estaciones. Algunos planetas están más inclinados y otros menos. Mercurio, Venus y Júpiter dan vueltas alrededor del Sol de manera casi vertical y el resto tienen el eje inclinado alrededor de 25º.

Pero Urano no sigue a las masas. Es un planeta que transgrede las reglas dando vueltas alrededor del Sol con su eje de rotación inclinado casi 98 º. Esto significa que si los planetas fueran bailarinas trazando círculos alrededor de un centro mientras giran grácilmente sobre sí mismas, Urano iría haciendo la croqueta por el suelo.

ALGO ESTABA PERTURBANDO A URANO

Croquetas y bailarinas aparte, el siguiente gran paso astronómico fue el descubrimiento de Neptuno en 1846.

Bueno, venga, te lo resumo con lo que he aprendido en este libro hasta ahora: alguien vio un punto brillante que se movía en relación con las estrellas. Fin.

Menuda impertinencia, voz cursiva. Además esta vez has metido la pata hasta el fondo.

Los astrónomos que habían estado observando la órbita de Urano desde su descubrimiento, en 1781, habían notado que presentaba irregularidades que no podían ser explicadas por la teoría gravitatoria de Newton. En otras palabras, las tablas en las que aparecían calculadas las posiciones que ocuparía el planeta en el futuro no encajaban con las observaciones.

Bueno… ¿Ya estamos cambiando de modelo otra vez?

No, no, la teoría heliocéntrica estaba ahí para quedarse.

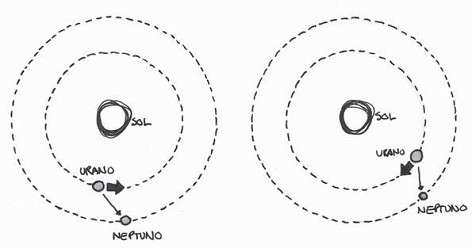

Lo que se observó es que el planeta parecía sufrir pequeños empujones y tirones a lo largo de su órbita que lo aceleraban o ralentizaban durante breves períodos de tiempo. Los astrónomos propusieron una serie de hipótesis, como que tal vez la física newtoniana dejaba de funcionar a distancias tan grandes o que simplemente se trataba de errores observacionales. Pero una de las posibles explicaciones era especialmente emocionante: había un planeta más allá de Urano que perturbaba su órbita con su campo gravitatorio (como se ve en la ilustración siguiente).

El astrónomo francés Urbain Le Verrier se puso manos a la obra y calculó la masa del supuesto objeto que estaría tirando de Urano, así como la posición en la que debería encontrarse. Como no consiguió que el gobierno francés se interesara por el asunto, mandó su predicción al observatorio de Berlín, donde apuntaron un telescopio fabricado por Fraunhofer (el tío además de descubrir líneas en el espectro luminoso, como veremos más adelante, hacía unas lentes muy buenas) hacia la zona indicada y, en menos de una hora, los alemanes encontraron el planeta a menos de 1º de la zona donde Le Verrier había predicho.

Pero el descubrimiento enseguida generó polémica.

Otro astrónomo inglés, John Couch Adams, sostenía que él había conseguido predecir la posición del nuevo planeta antes que Le Verrier y que la prueba estaba en sus cálculos. Según él, había conseguido predecir varias veces la posición en la que se debía encontrar el planeta antes que el astrónomo francés.

Podemos comparar la precisión de las seis predicciones de Adams con la única predicción que hizo Le Verrier para que vosotros mismos juzguéis quién merecía el título de descubridor de Neptuno.

Pero, claro, en aquella época Francia y Gran Bretaña no eran los mejores amigos del mundo y este tipo de recelos no eran tratados de manera totalmente objetiva, así que la «polémica» perduró.

Para variar, había que bautizar el nuevo planeta con un nombre digno. Se sugirió llamarle Le Verrier en honor a su descubridor pero, como el nombre no encajaba en absoluto con el resto del sistema solar, la comunidad científica no tardó en cambiárselo por Neptuno para seguir con la tradición de los nombres de los dioses griegos y porque el color azul del nuevo planeta recordaba al mar.

A su vez, este descubrimiento terminó de confirmar la validez de las leyes de Newton, así que, si aún quedaba alguien que dudara de su validez y la del modelo heliocéntrico, ahora ya no tenía motivos para no cambiar de opinión.