Cómo hacer un coche

EN LA PARRILLA

Página 6 de 30

EN LA PARRILLA

CAPÍTULO 1

Como nací en 1958, comencé a tener uso de razón en un mundo que parecía encaprichado con los coches: el Scalextric, la Fórmula 1, el Rally de Montecarlo... A los diez años veía pelis de Lamborghinis que caían por las laderas de las montañas y aquellos Mini Coopers en acción en Un trabajo en Italia. Cuando Kowalski mete la quinta en su Dodge Charger y se aleja de la policía en Punto límite: cero, grité de emoción: «¡Tiene otra marcha!». Pero me di cuenta de que todo el cine volvía la cabeza hacia mí y me enterré en el asiento.

Devoraba la Autosport, la «biblia» semanal para todo lo relacionado con el automovilismo. Así estuve pegado a la radio durante la Maratón Londres-Sydney de 1968. Cuando cumplí seis años ya tenía decidido que mi futuro sería los deportes de motor y a los doce supe que quería diseñar coches de carreras.

Mis pasiones se forjaron en casa. Situada al final de un camino rural en las afueras de Stratford-upon-Avon, nuestra casa daba a una granja de cerdos malolientes, y allí mi padre, Richard, tenía un consultorio veterinario con su socio, Brian Rawson. Su trabajo combinaba cirugías de mascotas y visitas a animales más grandes a domicilio, por lo que, desde muy temprana edad, me convertí en un experto en pasarle a mi padre cubos de agua y trozos de cuerda. Huelga decir, del mismo modo, que he visto tal cantidad de ganado recién nacido que considero suficiente para una vida entera.

Jugando con el Scalextric

Mi madre, Edwina, era atractiva, muy buen partido. Había sido conductora de ambulancias durante la guerra y conoció a mi padre cuando llevó su pastor de los Pirineos enfermo a su consultorio. Su padre sintió una antipatía instantánea hacia su nuevo novio. «Ese hombre solo cruzará mi puerta pasando sobre mi cadáver», dijo. Por tanto, el día antes de que mi padre fuera a visitar a mi abuelo por primera vez, este murió de un ataque al corazón.

Nací en un Boxing Day.1 La historia bastante inverosímil que me contaron incluye a mi madre y a mi padre, conduciendo por Colchester, y a una partera que se encontraba en la parte trasera del coche cuando mi madre rompió aguas. Eran otros tiempos, por supuesto, pero tampoco estoy seguro de que, ni siquiera en aquella época, se te asignase una partera para acompañarte en caso de que dieras a luz; y, además, ¿por qué demonios habría estado con ellos en un Boxing Day? No sabría deciros. De cualquier modo, mi padre llamó a una puerta, fueron acogidos por unos desconocidos, y mi madre dio a luz allí mismo. Así que mi primera cuna fue la superficie de una cómoda.

A medida que avanzaba la década de 1960, mi madre se vio atraída por el estilo de vida hippie y vestía en concordancia, lo que la hacía bastante exótica para Stratford. A pesar de que en esa época el divorcio no era tan común, ella tenía a Tim, hijo de un matrimonio anterior, de cuyo crecimiento no supe demasiado. Al ser siete años mayor, se fue pronto al internado de Repton y luego a la universidad, para finalmente establecerse en España donde daba clases de inglés a niños. Quedamos una vez al año, en el Gran Premio de España en Barcelona.

Mis padres tenían temperamentos feroces, y en mi adolescencia presencié algunos altercados físicos terribles entre los dos. Mamá era capaz de arrastrarme hasta el cuadrilátero para tratar de conseguir mi apoyo, lo que, en retrospectiva, era atrevido, pero no tan malo como lo que ella tenía que soportar a veces. Digamos que a menudo se veía obligada a usar gafas de sol durante varios días.

En una ocasión, cogí la bici y escapé de la pareja en disputa. Después de aproximadamente una hora, pensé que sería mejor regresar, pero mientras pedaleaba por la senda, vi nuestro Lotus Elan rojo (matrícula UNX 777G) que venía muy muy lentamente hacia mí. Al principio pensé que no había nadie al volante, pero al acercarme me di cuenta de que conducía mi madre, Dios sabe cómo. Estaba tan hundida en el asiento que se debió guiar por los postes de teléfono.

Tengo la costumbre de reprimir los malos recuerdos, por lo que, apartada firmemente en un rincón de mi mente, me queda una vaga reminiscencia de ir caminando hacia el baño y encontrar a mi madre tirada en un charco de sangre, un incidente que no entendí en ese momento pero que fue un intento de suicidio, un grito de auxilio. A pesar de todo, me complace decir que, con el tiempo, mis padres pudieron superar sus conflictos y aprendieron a vivir juntos y a cuidarse mutuamente.

Mi madre encontró en la bebida la manera de tirar adelante, aunque después lo negó con firmeza, alegando que nunca se servía una copa estando sola, que siempre esperaba que mi padre volviese por la noche después de su trabajo en la clínica veterinaria, alrededor de las siete.

Teníamos un loro gris africano, Goni, que vivía en su jaula junto al mueble bar. Una noche, mientras mi padre le ponía a mi madre su trago habitual, Goni comenzó a imitar sonidos: «Clic», que sonaba como al sacar el corcho del Martini dulce, seguido de un «glup-glup» de cuando servía la bebida, «cric-cric» como la rosca de tapón de la botella de ginebra, luego «glub-glub», y el «chin-chin» del hielo, culminando con la imitación de la voz de mi madre que al parecer había estado allí: «¡Ah, así está mejor!». Discusión junto al loro...

Una cosa era segura con mis padres: nunca sabías qué esperar de ellos; ortodoxos no fueron. Tenía trece años cuando mi hermano, Tim, de la Universidad de Bath, sugirió una salida en familia para ir a ver La naranja mecánica. Mis padres parecían aprobar que me disfrazara como si fuera una chica de dieciocho años para entrar en un cine x, completando el disfraz con un sombrero, gafas y la gabardina de mi hermano, pero tras ver la película se enojaron con Tim por haberla recomendado: su aparente sentido liberal de la educación se desmoronó en algún punto entre el momento inicial y el final de la película.

La película se filtró en mi subconsciente, y cuarenta años después, cuando finalmente volví a verla, descubrí que podía recordar casi todas las escenas: líneas elegantes, hiperrealismo estilizado y violencia sobre la banda sonora de Beethoven con sintetizadores; todo aquello me había causado una impresión que no había podido comprender en toda su magnitud hasta ese momento.

No éramos tremendamente ricos, pero tampoco éramos pobres. Para complementar el dinero de la consulta, mi padre tenía acciones en la empresa familiar, Newey Bros de Birmingham. Fundada en 1798, Newey Bros se había convertido en uno de los mayores fabricantes del país de corchetes, cierres para vestidos y ganchos para tiendas de campaña militares, a lo que, en 1947, se añadieron la gama de horquillas para el pelo Sta-Rite y de pasacintas Wizard. Incluso hoy en día se pueden comprar cierres con el nombre de Newey. Sin duda, fue gracias a ese ingreso extra que mi padre pudo satisfacer su interés por los coches, y no solo por conducirlos (que lo hizo hasta el cansancio), sino también por retocarlos, modificarlos y cuidarlos.

Esta era su verdadera pasión. A pesar de haberse especializado profesionalmente en ciencias de la vida, su corazón se inclinaba hacia las ciencias físicas. Leía libros de matemáticas como otros padres leen a John le Carré, tenía una gran pasión por la ingeniería y nada le gustaba más que un desafío: «¿Cómo puedo hacer esto de otra manera? ¿Cómo puedo mejorarlo?». En la Fórmula 1 cada año analizamos detenidamente las reglamentaciones del siguiente, y parte de mi trabajo, quizás incluso la parte que más me gusta, implica averiguar qué dicen estas reglamentaciones en el fondo, cuál es su intención y si una sutil diferencia permite nuevos horizontes. Básicamente me digo: «¿Cómo puedo aprovechar estas regulaciones para probar algo que no se haya hecho?».

Es un proceso que me parece natural, supongo que porque comencé a una edad temprana y tuve un excelente mentor en mi padre.

Una combinación oportuna de la necesidad de papá de pensar de forma original, su amor por los coches y la compulsión de modificar cosas provocó uno de mis primeros recuerdos de cuando tenía cinco años: un día, mirando por la ventana, vi el humo que salía de las ventanas del garaje.

Nuestro garaje en ese momento era un anexo a la casa principal, una cueva de Aladino para un niño de cinco años. Papá pasaba horas allí, trabajando en coches y soñando con soluciones a problemas variados. Por ejemplo: ¿cómo echar creosota a los postes de la cerca? Cualquiera se conformaría con darles una segunda capa. Mi padre, por el contrario, tuvo una idea mejor. Cortó varias latas vacías de Castrol GTX y las soldó para hacer un tubo largo. Allí introdujo los postes, luego la creosota. Era, o debería haber sido, una manera fácil y eficiente, loca pero ingeniosa, de proteger los postes de una cerca, lo mismo que unas elaboradas cajas especiales que construyó para guardar el equipo veterinario en el maletero del coche, o un equipo de jardinería que fabricó, o el hecho de que solía preparar los viajes de acampada a Brecon Beacons o a Escocia reservando la habitación un mes antes, con un par de básculas pesándolo todo obsesivamente, hasta el punto de llegar incluso a recortar el mango de un cepillo de dientes para reducir peso. Tenía un buen ojo para los detalles, otra característica que me contagió. No diría que soy ordenado, era una broma constante en nuestra familia el hecho de que mi padre y yo fuéramos uno tan desordenado como el otro, pero cuando se trata de la investigación y el diseño de coches de carreras, es imperativo prestar atención incluso al más pequeño detalle.

La principal entre las muchas peculiaridades de papá era la indiferencia por la mayoría de las cuestiones de salud y de seguridad, lo que me lleva de vuelta a su método revolucionario de aplicar la creosota en los postes, pues algo que no tuvo en cuenta cuando dejó su artilugio en el garaje fueron los calentadores de parafina que utilizaba para evitar la congelación en su Riley RMF (matrícula VCD 256, un coche muy bonito, me encantaba), y su Saab 2 Stroke rojo (un coche que despreciaba por el ruido desagradable que hacía).

Ya podéis adivinar lo que sucedió. Los había dejado en posición vertical, pero los postes de la cerca se habían caído, la creosota hizo contacto con la parafina… y bum. Tuve dos pensamientos al ver las llamas. No estoy seguro de en qué orden: «Debo alertar a mis padres y a los bomberos», y «Espero que se queme el Saab, no el Riley».

El Riley afectado cuando el garaje se incendió

Salimos corriendo para tratar de apagar las llamas, pero los bomberos llegaron antes y nos dijeron que nos mantuviéramos a una distancia segura para dejar que los profesionales hicieran su trabajo. Estaba preocupado por el daño, por supuesto, pero también en esa posición bastante cómoda de saber que no era responsable.

Lamentablemente, la ley de Murphy prevaleció; fue el Riley el que sufrió los daños y no el Saab.

CAPÍTULO 2

Tengo un chófer que me lleva y me recoge del trabajo. Si esto os produce un poco vergüenza ajena pido disculpas, pero es una medida práctica porque, además de darme la oportunidad de repasar correos electrónicos (los tengo impresos, sí, tampoco es muy ecológico, pero me permite subrayarlos y tomar notas más fácilmente), me proporciona un valioso tiempo adicional de reflexión, puesto que mis pensamientos están predeterminados a pensar en figura y forma, problemas y soluciones, y esto me distrae fácilmente. Son muchas las veces que he llegado tarde por culpa de un giro equivocado o por haberme pasado mi salida sumido en mis pensamientos. Así que ahora, por razones de gestión eficaz del tiempo y deseo de puntualidad, sí, tengo un chófer.

Mi despacho en Red Bull, en Milton Keynes, tiene vistas al aparcamiento y se encuentra en una esquina de la oficina de ingeniería principal, que es el hogar de unos doscientos ingenieros. Intento reducir al mínimo las reuniones y las tareas administrativas, de modo que pueda dedicar la mayor parte de mi jornada laboral a mi mesa de dibujo, donde trabajo en el coche del próximo año o en mejoras del modelo actual. En lo que sea que esté trabajando, siempre me planteo la misma meta, el objetivo constante de toda mi carrera: aumentar el rendimiento del coche.

Los sistemas de diseño asistido por ordenador (CAD) aún no habían aparecido cuando comencé en esta industria y, aunque la mayoría de mis colegas (si no todos) ya se han pasado a este sistema desde hace mucho tiempo, yo sigo utilizando mi mesa de dibujo. Llamadme dinosaurio, pero es como si fuera mi lengua materna. Representa para mí una continuidad y me gusta este sentido de permanencia; es algo en lo que me esfuerzo. Si tuviera que pasarme al CAD, tendría que aprender algo nuevo, y no solo sufrir una especie de penalización de tiempo en ello, porque también está la cuestión de si podría ser tan eficiente en mi nuevo idioma como lo era en el anterior.

Además, lo que valoro de la mesa de dibujo es que puedes tener todo a escala frente a ti, mientras que en un sistema CAD estás limitado por el tamaño de la pantalla. También me gusta el hecho de que puedo hacer un dibujo libremente y cambiarlo con rapidez. Un ejemplo de lo rápido que puedo trabajar cuando estoy agotado es que puedo tener al menos a dos personas ocupadas en pasar mis dibujos en papel al CAD. Y me refiero tan solo a los dibujos que creo que vale la pena transcribir. Por lo general, se necesitan varios caminos para llegar a ese punto; mi consumo de gomas de borrar solo es comparable a mi consumo de minas de lápiz.

Soy más feliz cuando se trata de trabajar sobre un gran cambio de normativa. Cuando dibujé el RB7, el coche de 2011, fue uno de esos momentos: una revisión que incluyó la incorporación del sistema KERS (el sistema de recuperación de energía cinética), que almacena energía en una batería durante el frenado y luego la libera durante la aceleración.

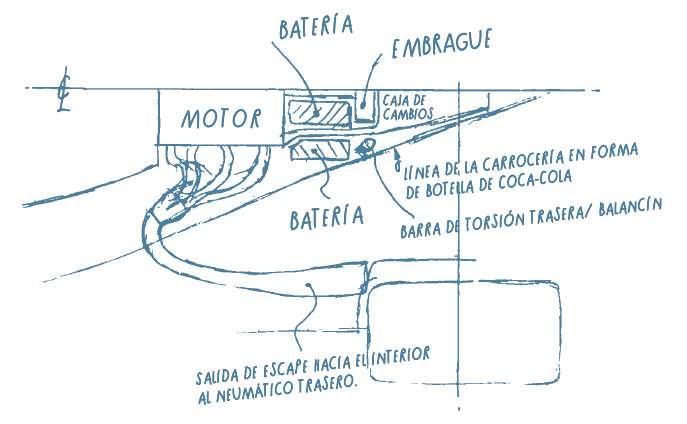

Otros diseñadores decían que el mejor lugar para colocar la batería era debajo del depósito de combustible: es cómodo y céntrico, está en una ubicación relativamente fresca y es fácil de conectar desde el punto de vista del cableado. Pero, aerodinámicamente, yo quería poner el motor lo más adelante posible en el chasis para conseguir un extremo posterior muy ajustado a la carrocería, y la mejor manera era tomar la pesada batería KERS y colocarla cerca de la parte trasera del automóvil, lo que a su vez permitiría que el motor se moviera hacia delante para mantener equilibrada la distribución del peso. Mi sugerencia fue colocar la batería entre el motor y la caja de cambios.

Para comenzar, se lo propuse a Rob Marshall, nuestro jefe de diseño. Su reacción fue suspirar profundamente. Y dijo: «Quieres coger las baterías, que, como sabemos, son algo difícil de gestionar, muy sensibles a la vibración, propensas a los cortocircuitos, sensibles a la temperatura… y ponerlas entre el motor y la caja de cambios, es decir, uno de los ambientes más hostiles del coche. ¿En serio?».

Insistí; le dije: «Oye, Rob, lo siento, sé lo difícil que es, pero ponerlas ahí no solo nos dará una gran ventaja, sino que estaremos blindados, a cualquier equipo le será imposible copiarlo en plena temporada al ser una parte tan fundamental de la arquitectura».

Figura 1: Ubicación del sistema KERS en el RB7.

Rob fue a consultarlo con sus ingenieros en la oficina de diseño. Volvió y me dijo: «No. Todo el mundo está de acuerdo: no se puede, es decir, no podemos».

Yo tenía la sensación de que tenía que haber una manera, así que me puse a hacer algunos dibujos que dividían la batería en cuatro unidades, dos montadas dentro de la carcasa de la caja de cambios, justo frente al embrague, y dos montadas a lo largo, pero en el exterior. Dibujé unos conductos para colocar las baterías en sus propios pequeños compartimentos, con aire frío que soplara sobre ellos, además de la refrigeración por agua que tienen de serie.

Por fortuna, Rob no solo es un diseñador muy creativo, sino que también entiende que, si se puede mejorar el rendimiento general, y la mejora parece viable, su deber es intentarlo. Fue una decisión valiente, aunque se podría argumentar que también irresponsable, pues en caso de no haber funcionado habría fastidiado toda la temporada.

Tomó más tiempo de lo previsto. Durante la primera parte de la temporada el KERS tendía a dejar de funcionar y constantemente corría el riesgo de incendio. Pero una vez que lo hicimos fiable, tuvimos una ventaja adicional durante el resto de esa temporada y las dos siguientes, una ventaja clave en los coches ganadores de los campeonatos de 2011, 2012 y 2013. Lo cual, como podéis ver, evidencia mi devoción por la permanencia y la continuidad.

Si el hecho de que aún utilice una mesa de dibujo os suena a algo pasado de moda, no es nada comparado con los inicios de mi educación. A los cuatro años me enviaron a la escuela del convento local, donde me enteré de que ser zurdo era una señal del diablo. Las monjas me hacían sentarme sobre mi ofensiva mano como si pudiera expulsar al demonio con mi culo piadoso.

Pero no funcionó. Todavía soy zurdo. Es más, cuando fui a la escuela primaria privada de Emscote Lawn, en Warwick, aún no podía escribir, por lo que fui asignado al grupo más problemático del curso. Y, ¿qué hacen los chicos de este grupo? Se meten en líos.

Mis primeros experimentos en aerodinámica hicieron su aparición durante una fiebre de fabricar dardos con rotuladores para lanzarlos a la pizarra. Teníamos un campeonato y yo iba mejorando cada vez más hasta que, en una clase de francés en particular, por razones mejor conocidas por mi yo de doce años, lancé un dardo directamente a una placa de poliestireno del techo. El profesor se giró, sobresaltado por el estallido de risas que revolotearon por toda la sala, y su mirada se encontró con un aula llena de niños tapándose la boca con las manos, y a uno sentado en medio, muy erguido, con la expresión de no haber matado una mosca.

Sin dudarlo, el profesor se abrió paso a través de los pupitres hasta llegar al mío, pero justo cuando estaba a punto de preguntar lo que estaba sucediendo, el dardo que pendía sobre nuestras cabezas eligió ese preciso momento para ir despegándose del techo, detenerse, girar hacia los lados y lanzarse directamente hacia su cuello. Estadísticamente, era una entre mil posibilidades. Fue poético.

Como es de esperar, este no fue mi único castigo. El siguiente llegó tras crear una cerbatana con un mechero Bunsen y usar accidentalmente como blanco a un profesor de Ciencias en lugar de al compañero al que había apuntado.

Los días del discurso del profesor al final del año eran especialmente aburridos. En una ocasión, mi amigo James y yo, que habíamos estado jugando en el bosque, encontramos algunas latas de aerosol y las arrojamos al incinerador de la escuela. Esperábamos que explotaran inmediatamente, por lo que nos pusimos a cubierto detrás de los árboles, pero pronto nuestra emoción se vio frustrada por la falta de pirotecnia. Así que nos cansamos de esperar y nos fuimos.

Poco después comenzó el evento del fin de curso, nos encontramos con nuestros padres y fuimos a los sitios asignados. Estábamos ya preparados para aburrirnos soberanamente en nuestras sillas cuando de repente, desde los árboles, comenzaron a oírse una serie de estallidos y el escenario se cubrió de cenizas. James y yo nos miramos con gran alegría, y nos sentimos muy afortunados por no haber sido descubiertos ni castigados.

Cuando llegó el reto de hacer un globo de aire caliente, pude aplicar mi interés por construir cosas de una manera más positiva. En este momento comenzaba a entender la idea de que si quieres que algo ascienda debes hacerlo grande, de modo que pueda conseguir una buena relación superficie-volumen. Así que hice un gran globo con pañuelos de papel y perchas dobladas, y pellas de combustible sólido para calentarlo. Lamentablemente, las pellas no generaron suficiente empuje para hacer que el globo volara, así que llevé a la escuela el quemador de propano de mi padre para usarlo en vez de las pellas. El director salió a ver lo que sucedía, y cuando se acercó al quemador se quemó la mano, lo que reforzó su aversión hacia mí.

En casa, continué trasteando con motores de coches. Hacia 1968 papá compró un Lotus Elan rojo en forma de kit para montar (otras familias tenían coches de cabinas amplias, nosotros deportivos de dos plazas), el cual, según Lotus, te lo podías construir tú mismo –«en un finde»— (aunque ni siquiera papá hubiera podido lograrlo nunca) y ahorrar así los impuestos por la compra de un vehículo. Esto era maná de los cielos para un manitas obsesivo como mi padre, y allí estaba yo, su ayudante, dispuesto a aguantar sus ocasionales y volcánicos cambios de humor para presenciar cómo contruir un coche a partir de un kit.

Paralelamente, comencé a construir maquetas. La mayoría de mis amigos hacían Messerschmitts y Spitfires pero, evidentemente, yo prefería los coches. Mi favorito era un modelo Tamiya del Lotus 49 a escala 1:12, conducido por Jim Clark y Graham Hill.

Ese fue el primer año en el que Lotus y su fundador, Colin Chapman, introdujeron el patrocinio corporativo, por lo que el modelo fue embellecido en rojo, blanco y dorado, y tenía todos los detalles correctos, suspensión móvil, acabados... Fue un gran modelo desde cualquier punto de vista, pero lo especialmente notable era que las partes fueron etiquetadas una por una. De repente, pude ponerle nombre a cada una de las piezas que veía en el suelo del garaje. «Ah, esto es una horquilla inferior. Esto es un montante trasero.» Todo aquello era mucho mejor que las clases de francés.

A los doce años empecé a aburrirme de montar los diseños de otros y comencé a hacer los míos. Para entonces ya dibujaba constantemente: era lo único en lo que era bueno o, mejor dicho, era lo único en lo que sabía que era bueno. Además de recortar imágenes de Autosport y copiarlas a mano alzada, tratando de reproducirlas exactamente, también añadía toques personales, mis propios detalles.

Huelga decir que, cuando contemplo mi infancia, puedo identificar dónde se plantaron ciertas semillas: el interés por los automóviles, la fascinación por experimentar (ambos de mi padre) y el incipiente florecimiento de lo que podría llamarse la mente de un ingeniero de diseño, que incluso más que la de un matemático o un físico implica combinar el lado izquierdo artístico e imaginativo del cerebro, el «¿y si…?», y el «¿no sería interesante probar esto otro?», con el lado derecho más práctico, el que insiste en que todo debe adaptarse a un propósito.

Para mí, este encuentro entre imaginación y asuntos prácticos comenzó en casa. En el jardín estaba lo que mi padre llamaba el taller, pero que, en realidad, era una pequeña cabaña de madera que albergaba algunos equipos básicos: un torno, un taladro de banco, una máquina plegadora de chapa y un kit de fibra de vidrio. Allí me mudé, con mis diseños y bocetos, y los puse en práctica.

Doblaba pedazos de metal y trozos de fibra de vidrio para hacer un chasis. Las partes que no podía hacer, como las ruedas y el motor, las rescaté de modelos que ya había ensamblado. Ninguno de mis amigos de la escuela vivía cerca, así que me convertí en un ermitaño preadolescente, secuestrado en el cobertizo (lo siento, papá, «el taller»), trabajando en mis diseños solo, con la única compañía de nuestra enorme radio de la Segunda Guerra Mundial. Pasé tanto tiempo allí que en una ocasión incluso me desmayé con el cloroformo que utilizaba para limpiar las piezas.

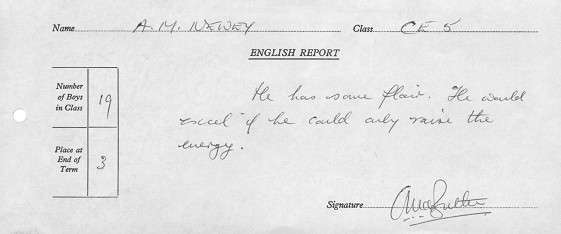

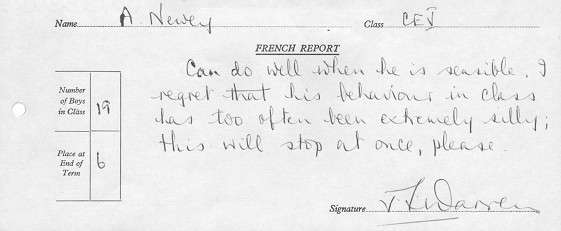

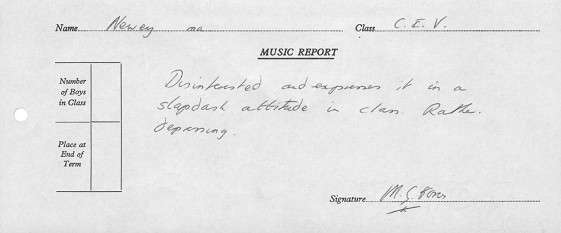

De regreso a la escuela, usé mis maquetas para una presentación, que fue bien recibida considerando lo mediocre que era en todos los demás aspectos de la vida escolar. «Puede hacerlo bien cuando es sensato. Lamento que en su comportamiento en clase haya sido extremadamente estúpido», bramó mi traumatizado profesor de Francés en un informe. «Desinteresado, descuidado y bastante deprimente», escribió otro profesor.

El problema fue que compartí rasgos heredados tanto de mi padre como de mi madre. Mi madre era vivaz, a menudo coqueta, muy buena artista, pero sobre todo una inconformista por naturaleza; mi padre era un excéntrico, un veterinario a lo Caractacus Potts,2 bendecido o quizás maldito con la compulsión de pensar de forma diferente. Sin duda, ha sido una ecuación que me ha servido en mi vida posterior, pero no era la más adecuada para la vida escolar.

Recuerdo claramente una lección de ciencias sobre el tema de la fricción.

—Entonces ¿quién cree que la fricción es algo bueno? —preguntó el profesor. Yo fui el único que levantó la mano.

—¿Por qué, Newey?

—Bueno, si no tuviéramos fricción, ninguno de nosotros sería capaz de ponerse de pie. Todos nos deslizaríamos —respondí.

El profesor me observó fijamente como si sospechara algo. Y a pesar de las risas de mis compañeros de clase, se mantuvo realmente serio. Y, finalmente, puso los ojos en blanco.

—Eso es ridículo —resopló—, la fricción es claramente algo malo. Entonces ¿para qué necesitamos aceite?

En ese momento supe que tenía una forma diferente de ver el mundo. Cuando pienso en ello, soy consciente de que también poseo un enorme impulso para llegar al éxito, y tal vez eso viene de querer demostrar que no siempre estoy equivocado, que la fricción puede ser algo bueno.

Selección de valoraciones escolares: informe de fin de curso, informe de inglés e informe de francés. Un chico perceptivo pero con tendencia a distraerme en clase.

Selección de valoraciones escolares: informe de escritura, informe de música e informe del director. Mis tutores coinciden en mis competencias, pero también en mi nerviosismo y descuido.

CAPÍTULO 3

A papá le encantaban los coches, pero no sentía especial interés por los deportes del motor. En cambio, mi pasión en esta área, desde muy temprana edad, no hacía más que intensificarse. Así pues, como cualquier chico joven, le persuadí para ir a las carreras.

Una de ellas fue la Gold Cup de Oulton Park, en Cheshire, en 1972, y fue allí, debido a una leve torcedura del brazo de mi padre, que nos subimos al Elan amarillo CGW D 714K una mañana de verano; fue mi primera carrera.

En el circuito deambulamos por el paddock —era algo que entonces se podía hacer— y casi me sentí abrumado por el espectáculo, pero sobre todo por el ruido del circuito. Nunca había escuchado nada parecido.

Aquellos enormes y salvajes motores V8 DF V de potente sonido, los motores BRM V12 de tonos altos, los mecánicos haciéndoles retoques, arreglando no sabía qué, pero que de todas formas era fascinante, con una incontenible alegría cuando era capaz de identificar algo de lo que estaban haciendo. «Papá, ¡están desconectando la barra estabilizadora!»

Ya había visto antes coches de carreras de verdad, pues en otra torcedura de brazo suprema, había convencido a mi padre para que me llevara al Racing Car Show de Olympia, en Londres. Pero en Oulton Park fue la primera vez que los vi en su hábitat natural y, lo más importante, ¡se movían! Oulton era una pista ondulante y, en aquellos tiempos, los coches llevaban una suave suspensión. Entonces quedé paralizado al darme cuenta de cómo las alturas del coche respecto a la pista cambiaban cada vez que pasaban por la línea de llegada. Ya estaba enamorado de las carreras de coches, pero ese día me impresionaron aún más profundamente.

Mi segunda carrera fue en Silverstone, en el Gran Premio de 1973. Justo cuando Jackie Stewart estaba en la pole, mi padre me ofreció una hamburguesa. Lo de Stewart en la pole era de esperar, pero la hamburguesa fue un raro acontecimiento, porque otra de las manías de mi padre era su odio absoluto a la comida basura. Siempre se tomaba este tipo de cosas desde un punto de vista radical, como si fuera el año cero. Si los médicos anunciaban que la sal era buena para el organismo, era capaz de beber salmuera a fin de mantener el nivel un día caluroso de verano. Cuando estos cambiaban de parecer y decidían que la sal era mala a pesar de todo, entonces no la usaba ni siquiera para hervir los guisantes.

Posando junto al motor Cosworth DFV en el Racing Car Show.

Esa tarde, por alguna razón, tal vez para compensar el hecho de que no paseáramos por el paddock como lo habíamos hecho en la Golden Cup, papá hizo una excepción y me compró una hamburguesa de un puesto de la tribuna de la Woodcote, una curva muy rápida al final de la vuelta, justo antes de la meta.

Ocupamos nuestros asientos para ver el comienzo de la carrera, y quedé absorto cuando al final de la primera vuelta Jackie Stewart logró rápidamente una ventaja de unos noventa metros sobre el resto del grupo.

Antes de que pudiera darme cuenta, sucedieron dos cosas. Una: el joven sudafricano Jody Scheckter, que acababa de comenzar a conducir para el equipo McLaren, perdió el control de su coche en la Woodcote, causando un gran choque. Fue uno de los accidentes más grandes que hubo en la Fórmula 1, y sucedió justo ante mis propios ojos. Dos: dejé caer mi hamburguesa a causa de la impresión.

Recuerdo que toda la tribuna se puso en pie en cuanto se produjo el accidente: los coches salieron despedidos en todas direcciones mientras volaba una toma de aire, y una nube de polvo y humo iba oscureciendo el circuito. Fue muy emocionante, pero también me causó una gran impresión. ¿Había alguien herido o muerto? Parecía inconcebible que no fuera así. Recuerdo el alivio que sentí al ver a los pilotos trepar ilesos por encima de los restos (la peor lesión fue una pierna rota). Una vez que la emoción disminuyó, era obvio que tendríamos que esperar una eternidad para que los oficiales limpiaran la pista. Solo quedaba una cosa por hacer: me escabullí por debajo de la parte inferior de la tribuna, recuperé mi hamburguesa y seguí comiendo.

A los trece años fui enviado a la Repton School, en Derbyshire. Mi abuelo, mi padre y mi hermano habían asistido a Repton, así que no era un tema de debate si yo debía ir o no, por lo que me convertí en interno por primera vez y comencé lo que se convertiría en otro período de mi vida académicamente mediocre.

Solo que esta vez sería todavía peor, pues la diferencia más evidente e incluso desalentadora entre Emscote Lawn y Repton fue que en Emscote Lawn al menos era popular entre otros alumnos, es decir, aunque no me fuera bien en los estudios, al menos pasaba un buen rato con mis compañeros. Pero en Repton fui un marginado.

La escuela era, y tal vez sigue siendo, un lugar muy orientado a los deportes. Por mi parte yo era un discreto jugador de fútbol, no tenía esperanza en cricket y era aún peor en hockey. El único deporte de equipo en el que podía defenderme era el rugby, pero en ese momento no jugaban al rugby en Repton y nunca se molestaron en hacerlo, quién sabe por qué. Tuve que conformarme con ser bueno en las carreras de fondo, lo cual no es exactamente el mejor camino para alcanzar la admiración y la popularidad. Me intimidaban, aunque físicamente solo pasó una vez, dos chicos del curso superior, lo que hizo que mi vida en los dos primeros años en Repton fuera bastante dura. Pero el aburrimiento se convirtió en mi mayor enemigo, y la forma de combatirlo fue retirándome a dibujar, pintar y leer libros sobre coches de carreras, y a hacer modelos, así como mi nuevo descubrimiento: el karting.

Recuerdo perfectamente la pista de karts de Shenington; a los catorce años convencí a mi padre para que me llevara. Durante nuestra primera visita, papá y yo vimos a otros niños con sus padres, pues era un día de puertas abiertas para ver los entrenamientos. Inmediatamente, vi que había dos tipos principales de kart: el de rueda fija de 100 cc sin caja de cambios ni embrague, y aquellos equipados con un motor y una caja de cambios basados en los de las motos.

El tema con los karts de ruedas fijas era que tenías que arrancarlos empujándolos, lo que implicaba que el piloto corriese por el costado del kart mientras un asistente improvisado (por lo general un padre) corría detrás, ambos realizando una atrevida maniobra de soltar y saltar. Solo con mirar ya me sentía intimidado: los padres soltaban el kart antes de que los niños tuvieran la oportunidad de saltar, los karts que arrancaban sin piloto luego seguían rodando a aproximadamente 24 km/h hasta chocar con la barrera de seguridad al final del paddock, con espectadores dispersándose, gritos, niños llorando y demás. Era un sistema apropiado para comenzar, pero dado el mal genio de mi padre, decidí optar por la segunda opción, más costosa pero más adecuada.

Mientras tanto, mi padre iba haciendo algunas observaciones: «Por lo que puedo ver —decía pensativo—, la mayoría de estos chicos no están aquí porque quieran, sino porque sus padres los traen».

¿Qué quería decir? Yo ya estaba loco por tener un kart, de eso no hay duda, pero papá era insistente. Tenía que demostrar mis ganas y dedicación, por lo que finalmente me hizo una propuesta: debía ahorrar para comprar mi propio kart. Y por cada libra que yo pusiera, él pondría otra.

Durante las vacaciones de verano trabajé duro. Escudriñé el vecindario en busca de trabajos extraños. Corté césped, lavé coches y vendí ciruelas de nuestro jardín. Incluso logré obtener algo de dinero de un anciano por pintar su casa y arreglar el jardín delantero. Así, poco a poco, recaudé suficiente dinero para comprar un kart que se anunciaba en las últimas páginas de Karting Magazine. Era un Barlotti (lo había fabricado Ken Barlow en Reading, pero debió pensar que sus karts necesitaban una marca que sonara italiana), con un motor de motocicleta Villiers 9E de 199 cc. Estaba en malas condiciones, pero era un kart en definitiva y, lo más importante, venía con un remolque.

Me las arreglé para realizar dos prácticas en Shenington, pero el cronómetro nos indicaba que mi kart y yo éramos demasiado lentos, estábamos aún muy lejos incluso del final de la parrilla. Mientras tanto, de vuelta en Repton para un segundo año académico infeliz, al menos me comencé a llevar bien con el profesor que gestionaba un taller donde veíamos dos clases a la semana, de modo que le persuadí para que me dejase llevar el kart al internado para poder trabajar en él por las noches y los fines de semana. Y así fue, en enero de 1973, mi padre y yo llegamos a la escuela a bordo de su pequeña furgoneta de cirugías veterinarias (matrícula PNX 556M) con mi kart en el remolque.

Ahora podía aprovechar el largo y aburrido «tiempo libre» que tenía en el internado de una forma mucho más útil: desmonté y reconstruí el motor, reconstruí la caja de cambios con una segunda marcha nueva para evitar que saltara, reparé los frenos, etcétera.

Las siguientes vacaciones de verano volvimos a Shenington pero, después de otras dos salidas, mi kart y yo todavía éramos demasiado lentos. Haberlo reconstruido y reparado no lo había hecho mucho más rápido; se requería una acción más drástica: el motor estaba bajo de potencia y la estructura de tubo del chasis era de una generación anterior en comparación con los karts rápidos de los otros chicos. Para el motor necesitaba un pistón de 210 cc y una camisa Upton de aluminio para reemplazar la de hierro fundido. Mientras tanto, el lavado de coches y mi padre duplicando mis cuotas me financiaban. Hacer un nuevo chasis era más ambicioso, y para eso necesitaba conocimientos de soldadura y de soldadura fuerte. Así que me apunté a un curso de diez días en la British Oxygen Company, proveedor de gases industriales, que quedaba en la bien llamada Plume Street,3 al norte de Birmingham.

Todas las mañanas me levantaba a las seis, tomaba el autobús de Stratford a Birmingham para llegar a las nueve, pasaba el día con un grupo de tíos aburridos de unos treinta años, la mayoría de los cuales habían sido obligados a ir al curso por sus jefes, y luego regresaba a casa a eso de las nueve.

Resulté ser bastante bueno soldando, por lo que progresaba mucho más rápido que muchos compañeros del curso en las diferentes tareas propuestas. Algunos se molestaron bastante por esto y comenzaron a rezongar, y a burlarse de mi manera de hablar. Aprendí entonces que, en circunstancias como esta, tenía que adaptarme y comencé a modificar mi voz para tener más acento de Birmingham, lo cual resultó valioso cuando comencé la universidad. Lástima que sea un tono nasal tan desagradable; ¡desde entonces, intenté ir dejándolo poco a poco!

Armado con mi nuevo superpoder, regresé a la escuela y construí un chasis. Durante las vacaciones de Navidad reconstruí el motor con la camisa Upton, y también fabriqué un encendido electrónico con las instrucciones de una revista y la ayuda de un amigo.

Finalmente, llegó el verano y el kart estaba listo, así que lo saqué del taller con la esperanza de que funcionara, pero la primera vez no hubo suerte. Lo volví a guardar y trasteé un poco más. Me había equivocado en el tiempo de encendido.

Otra tarde lo intenté de nuevo. Esta vez, con dos amigos empujando con entusiasmo el kart, cuando solté el embrague arrancó con una explosión de humo azul saliendo del escape.

Jeremy Clarkson, que también era alumno de Repton en aquella época, recuerda bien aquella tarde, ya que desde entonces contó la historia a los periodistas, diciendo que yo había construido el kart desde cero (no fue así) y que lo conduje por el patio de la escuela a velocidades increíblemente altas (tampoco lo hice).

En realidad, fue como un paseo relajado alrededor de la capilla, pero que tuvo consecuencias desastrosas cuando uno de los amigos que empujaba hizo un giro brusco que lo inclinó y dobló el eje trasero. Fue una contrariedad, porque significaba que tenía que volver a ahorrar para uno nuevo, pero al menos contribuyó a la causa.

Sin embargo, casi peor fue el hecho de que el director vino a ver de qué iba todo el alboroto. Mi kart era de dos tiempos, sin silenciador, así que el estruendo fue como un asalto repentino de un escuadrón de enojadas abejas androides. Con el desinterés más categórico, me prohibió llevarlo a la escuela. Obviamente no importó: yo no volvería a la escuela para el curso siguiente.

Hay otra historia que Jeremy les cuenta a los periodistas. Dice que hubo dos alumnos expulsados de Repton en la década de 1970: él fue uno, y yo el otro…

Lo que me lleva a…

CAPÍTULO 4

Cuando obtuve el certificado general de educación secundaria me dirigí a un tutor de estudios que echó un desinteresado vistazo a mis resultados y, como si fueran una broma, tosió y luego sugirió que podría dedicarme a la educación superior en Historia, Inglés y Arte. Le di las gracias por su tiempo y me fui.

Huelga decir que yo tenía otros planes. Trabajar en mi kart me había enseñado dos cosas: primero, que probablemente no estaba hecho para ser piloto, porque a pesar de mis esfuerzos, por no mencionar mis mejoras en mecánica, la combinación de mi kart y mi persona simplemente no era lo suficientemente rápida.

Y segundo, no importaba que no estuviera hecho para ser un piloto, porque, aunque me gustaba conducir el kart, no era lo que más me gustaba. Lo que realmente quería hacer —lo pensé durante un buen tiempo, hasta convencerme de que posiblemente sería bastante bueno— era diseñar coches, lograr que los automóviles de carreras fueran más rápidos.

Entonces, para alivio de mi padre, ya que las matrículas escolares eran bastante caras, decidí dejar Repton y meterme en un curso técnico, equivalente al bachillerato, en el Colegio Universitario de Estudios Superiores de Warwickshire, en Leamington Spa.

No podía esperar más. En Repton me sorprendieron bebiendo en los pubs de la zona de Burton-on-Trent, lo que me había proporcionado una reputación de alborotador y a la que no tenía ninguna prisa por renunciar. Mi actitud hacia la escuela iba de la ambigüedad a la apatía (con un toque ocasional de anarquismo) y el sentimiento era mutuo. De todos modos, nunca estuvimos destinados a separarnos de común acuerdo. Y así se demostró más adelante.

Al final de cada trimestre, el sexto curso organizaba un concierto para toda la escuela. Como de costumbre, se iba a celebrar en el Pears’ School, un edificio venerable con paneles de roble y vidrieras ornamentadas que datan de su construcción en 1886. Ha sobrevivido a dos guerras mundiales y Dios sabe a cuántos otros conflictos, por lo que es un motivo palpable de gran orgullo para la escuela. Este entorno histórico sería el elegido para que tocase la banda de rock progresivo Greenslade.

Como muchos chicos de la época, mis gustos se inclinaban hacia el mundo hippie: pelo algo largo, voluminosos Oxford bags, los pantalones de pata de elefante, y música psicodélica: Santana, Genesis (el Genesis de Peter Gabriel, para ser precisos), Supertramp, Average White Band y, por supuesto, Pink Floyd.

A Repton no le hacía nada de gracia. En un esfuerzo por detener la peligrosa propagación viral de los zapatos de plataforma, la escuela aprobó un edicto que prohibía cualquier zapato bajo el cual se pudiera pasar un centavo. Como era un sabelotodo, utilicé una pieza de aluminio para cubrir la brecha entre el talón y la suela, lo que me permitió usar mis botas de plataforma sin dejar de cumplir la ley al pie de la letra (no vale encontrar la conexión entre esto y lo que hago ahora). Como era de esperar, los poderes de Repton lanzaron una sombría mirada sobre este acto particular de reinterpretación de la regla y mi reputación de revoltoso continuó diversificándose en la sala de profesores.

En fin, estoy divagando. La ventaja de la moda, en particular la de estos pantalones, era su idoneidad para ocultar botellas de alcohol. Efectivamente, lo que hicimos fue engancharnos en nuestras espinillas con cinta adhesiva botellas medio llenas de ginebra, vodka y cualquier otra bebida alcohólica que pudiéramos llevar, para luego entrar en el concierto con el contrabando escondido.

Greenslade comenzó su actuación. Para ser sincero, tenías que haberte tomado un ácido para disfrutarlo, así que nos dedicamos a mezclar disimuladamente nuestro alijo de alcohol en vasos de Coca-Cola de aspecto inocente, para irnos colocando poco a poco.

Era una combinación peligrosa y explosiva: un verano caluroso, el final del trimestre, muchos chicos, bebidas y los perniciosos y corruptores efectos del doble teclado del rock progresivo. Muy pronto, la atmósfera se volvió desmadrada. Y, ciertamente, nadie puede ser más desmadrado que los tuyos.

Al igual que en la mayoría de los conciertos, la mesa de mezclas estaba ubicada en el centro del auditorio. Me senté cerca y, viendo que el técnico de sonido se había ido a orinar, me lancé hacia la mesa y deslicé todos los potenciómetros al máximo.

La banda siguió tocando, pero el ruido, una mezcla de distorsión, bajo, teclados chillando a un volumen puro e inesperado, era inmenso. Sin preocuparme lo más mínimo por el pitido que todos sufriríamos al día siguiente, la sala estalló y, por un momento, antes de que llegara el director y volviera el técnico de sonido, reinó la anarquía más absoluta.

Años después, Jeremy Clarkson dijo que ese era el ruido más fuerte que había escuchado en su vida. Como ya he mencionado, Jeremy es propenso a exagerar, pero quizás en esta ocasión probablemente tuvo razón. Fue muy muy fuerte.

¿Mi castigo? Me llevaron a rastras al sanatorio de la escuela y me obligaron a someterme a un lavado gástrico. Fue completamente innecesario y, por supuesto, mucho menos ético, pero era una manera simple de castigarme por lo que había pasado.

Al día siguiente, se descubrió que el ruido había aflojado el plomo de los vitrales y agrietado las cerámicas que los sostenían. Era la gota que colmaba el vaso, así que llamaron a mis padres y los citaron a la escuela.

Mi madre llegó en su Porsche (matrícula WME 94M). Se presentó como mamá en su máxima expresión: vestía de blanco, como de costumbre, con botas también blancas y con un lirio que traía en una maceta. Sabía que al director le gustaban estas flores y nunca dejaba pasar una oportunidad para utilizar sus encantos. «Hola, Lloyd, me alegro mucho de verte; te he traído un regalo —dijo, colocando la maceta frente a él mientras se sentaba—. ¿Es sobre Adrian? Es un chico tan bueno, ¿verdad que sí?»

En esta ocasión, sus hechizos no funcionaron. «De hecho, esto va sobre Adrian —y continuó categóricamente—: Pero me temo que no ha sido un buen chico. De hecho, ha sido un chico muy malo, tan malo, de hecho, que me temo que tendrás que llevártelo. Ya no es bienvenido en Repton.»

Mi madre dirigió su mirada del director hacia mí y luego volvió a mirarlo y levantó la barbilla. «Bueno, si esa es tu actitud, Lloyd, me llevo mi planta —dijo—. Vamos, Adrian, nos marchamos.»

No supe nada sobre la expulsión de Jeremy, pero así es como obtuve mi orden de retirada. Dejé Repton bajo una nube negra, aliviado de despedirme por última vez de aquel lugar (y haciéndoles la V4 al mismo tiempo).

Desde entonces tan solo he vuelto una vez, cuando mi padre y yo competimos en una carrera de campo a través llamada «Niños contra antiguos reptiloides». Pero aparte de eso, no fue una despedida definitiva particularmente amable. Lo irónico es que he sabido que las fotografías de Jeremy y mías están en su Salón de la Fama, entre otros antiguos «reptonianos» notables.