Cosmos

VI. Historias de viajeros

Página 14 de 34

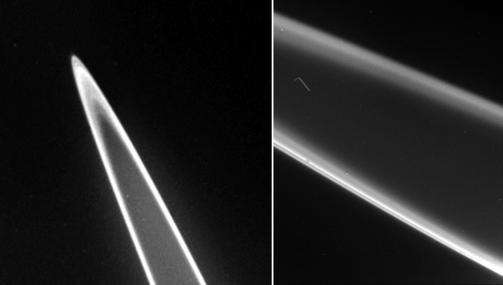

Penacho volcánico del volcán Loki Patera en Ío. La luz ultravioleta está aquí transcrita en azul. Alrededor del penacho perceptible con luz visible hay una gran nube, brillante en luz solar ultravioleta reflejada y compuesta de partículas muy pequeñas. El efecto es parecido al tono azul de la luz reflejada por finas partículas de humo. La parte superior de la nube ultravioleta está a más de 200 kilómetros sobre la superficie de Ío y puede proyectar directamente al espacio partículas muy pequeñas y átomos. La materia proyectada quedará en órbita alrededor de Júpiter, como el mismo Ío, y contribuirá al gran tubo de átomos que rodea a Júpiter a la distancia de Ío. Imagen del Voyager 1. (Cedida por la NASA).

Los volcanes de Ío fueron predichos antes de su descubrimiento por Stanton Peale y sus colaboradores, los cuales calcularon las mareas que provocarían en el interior sólido de Ío las atracciones combinadas de la cercana luna Europa y del gigante planeta Júpiter. Descubrieron que las rocas del interior de Ío tenían que haberse fundido, no por radiactividad sino por las mareas y que gran parte del interior de Ío tenía que ser líquido. Parece probable actualmente que los volcanes de Ío se alimentan de un océano subterráneo de azufre líquido, fundido y concentrado cerca de la superficie. Cuando el azufre sólido se calienta a temperatura algo superior al punto nominal de ebullición del agua, a unos 115 º, se funde y cambia de color.

Cuanto más elevada es la temperatura, más oscuro el color. Si se enfría rápidamente el azufre fundido, conserva su color. La serie de colores que vemos en lo se parece mucho a lo que esperaríamos ver si de las bocas de los volcanes salieran ríos y torrentes y láminas de azufre fundido: azufre negro, el más caliente, cerca de las cimas de los volcanes; rojo y anaranjado, incluyendo a los ríos, cerca de ellas, y grandes llanuras cubiertas por azufre amarillo a distancias mayores.

La superficie de Ío está cambiando en una escala temporal de meses. Habrá que publicar, mapas regularmente, como los partes meteorológicos de la Tierra. Los futuros exploradores de Ío tendrán que estar muy atentos a lo que pisan.

El Voyager descubrió que la atmósfera muy tenue y delgada de Ío está compuesta principalmente de dióxido de azufre. Pero esta atmósfera delgada puede tener un fin útil, porque quizás tenga el grueso suficiente para proteger a la superficie de las partículas de carga intensa del cinturón de radiación de Júpiter donde está metido Ío. De noche la temperatura baja tanto que el dióxido de azufre debería condensarse formando una especie de escarcha blanca; las partículas cargadas inmolarían entonces la superficie y probablemente sería aconsejable pasar las noches un poco enterrados.

Los grandes penachos volcánicos de Ío llegan tan alto que les falta poco para inyectar directamente sus átomos en el espacio alrededor de Júpiter. Es probable que los volcanes sean la fuente del gran anillo de átomos en forma de dónut que rodea a Júpiter en la posición de la órbita de Ío. Estos átomos, descendiendo paulatinamente en espiral hacia Júpiter, deberían recubrir la luna interior Amaltea y quizás expliquen su coloración rojiza. Es posible incluso que el material exhalado de Ío contribuya después de muchas colisiones y condensaciones al sistema de anillos de Júpiter.

Es mucho más difícil imaginar una presencia humana sustancial en el mismo Júpiter, aunque supongo que la instalación de grandes ciudades globo flotando permanentemente en su atmósfera es una posibilidad tecnológica del futuro remoto. Este mundo inmenso y variable visto desde las caras próximas de Ío o de Europa llena gran parte del cielo, colgando de lo alto, sin nunca salir ni ponerse, porque casi todos los satélites del sistema solar tienen una cara girada constantemente hacia su planeta, como hace la Luna con la Tierra. Júpiter será un motivo continuo de provocación y de interés para los futuros exploradores humanos de las lunas jovianas.

Cuando el sistema solar se condensó a partir del gas y el polvo interestelares, Júpiter adquirió la mayor parte de la masa que fue proyectada hacia el espacio interestelar y que no cayó hacia adentro, hacia el Sol. Si Júpiter hubiese tenido una masa doce veces superior, la materia de su interior hubiese sufrido reacciones termonucleares, y Júpiter hubiese empezado a brillar con luz propia. El planeta mayor es una estrella fracasada. Incluso así, sus temperaturas interiores son lo bastante elevadas para emitir casi el doble de la energía que recibe del Sol. En la parte infrarroja del espectro, podría incluso ser correcta la afirmación de que Júpiter es una estrella. Si se hubiese convertido en una estrella de luz visible, habitaríamos hoy un sistema binario o de dos estrellas, con dos soles en nuestro cielo, y las noches serían menos frecuentes, hecho esto que creo muy corriente en innumerables sistemas solares de la galaxia Vía Láctea. Sin duda encontraríamos esta circunstancia muy natural y bella.

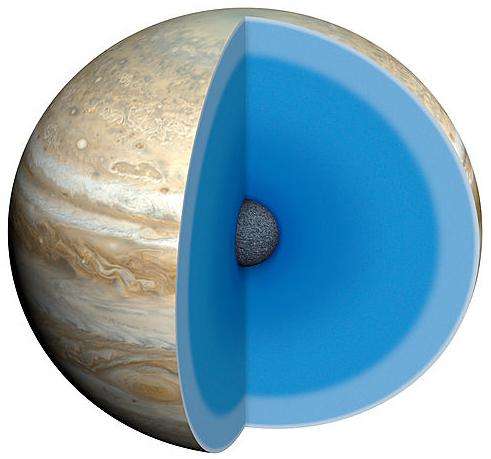

A gran profundidad por debajo de las nubes de Júpiter el peso de las capas superiores de atmósfera produce presiones muy superiores a las existentes en la Tierra, presiones tan grandes que los electrones salen estrujados de los átomos de hidrógeno produciendo un estado físico no observado nunca en los laboratorios terrestres, porque no se han conseguido nunca en la Tierra las presiones necesarias. (Hay esperanzas de que el hidrógeno metálico sea un superconductor a temperaturas moderadas. Si pudiese fabricarse en la Tierra constituiría una revolución en electrónica). En el interior de Júpiter, donde las presiones son unos tres millones de veces superiores a la presión atmosférica de la superficie de la Tierra, apenas hay otra cosa que un gran océano oscuro y chapoteante de hidrógeno metálico. Pero en el núcleo mismo de Júpiter puede haber una masa de roca y de hierro, un mundo semejante a la tierra dentro de una camisa de fuerza oculto para siempre en el centro del mayor planeta.

Diagrama del interior de Júpiter. A esta escala, las nubes visibles son más finas que la pintura en la superficie exterior de la maqueta. El núcleo es una esfera de roca y metal, un poco como la Tierra, alrededor de la cual hay un gran océano de hidrógeno metálico líquido.

Las corrientes eléctricas en el interior del metal líquido de Júpiter pueden ser el origen del enorme campo magnético del planeta, el mayor del sistema solar, y de su correspondiente cinturón de electrones y protones cautivos. Estas partículas cargadas son emitidas por el Sol en el viento solar y capturadas y aceleradas por el campo magnético de Júpiter. Hay un gran número de ellas atrapadas muy por encima de las nubes, condenadas a rebotar de polo a polo hasta que dan por casualidad con alguna molécula atmosférica de gran altura y quedan eliminadas del cinturón de radiación. Ío se mueve en una órbita tan cercana a Júpiter que se abre paso en medio de esta radiación intensa creando cascadas de partículas cargadas, que a su vez generan violentas descargas de energía de radio. (Pueden influir también en los procesos eruptivos de la superficie de Ío). Es posible predecir estallidos de radio procedentes de Júpiter, con mayor seguridad que las previsiones meteorológicas de la Tierra, calculando la posición de Ío.

El hecho de que Júpiter sea una fuente de emisión de radio se descubrió por casualidad en los años 1950, en los primeros días de la radioastronomía. Los jóvenes norteamericanos Bernard Burke y Kenneth Franklin estaban examinando el cielo con un radiotelescopio recién construido y muy sensible para aquella época. Estaban buscando el ruido de fondo cósmico en radio: es decir, fuentes de radio situadas mucho más allá de nuestro sistema solar. Descubrieron sorprendidos la existencia de una fuente intensa y no citada hasta entonces que no parecía corresponder a ninguna estrella, nebulosa o galaxia prominente. Es más, esta fuente se iba moviendo gradualmente en relación a las estrellas distantes con una rapidez muy superior a la que podía tener un objeto remoto.[40] Después de no encontrar ninguna explicación probable de todo esto en sus mapas del Cosmos lejano, salieron un día del observatorio y miraron al cielo a simple vista para ver si pasaba algo interesante por allí arriba. Notaron, intrigados, la presencia de un objeto de brillo excepcional en el lugar correcto, que pronto identificaron como el planeta Júpiter. Digamos de paso que este descubrimiento accidental es algo muy típico en la historia de la ciencia.

Ganímedes, la mayor luna de Júpiter. Los rasgos visibles más pequeños de esta imagen (izquierda) del Voyager tienen unos tres kilómetros de diámetro. Destacan numerosos cráteres de impacto, muchos con rayos brillantes. Las bandas que se tuercen suavemente y se cortan están compuestas de surcos paralelos de origen incierto, (Cedida por la NASA).

Cada noche, antes del encuentro del Voyager 1 con Júpiter, podía ver yo aquel planeta gigante parpadeando en el cielo, un espectáculo que ha hecho disfrutar y maravillarse a nuestros antepasados durante un millón de años. Y en la misma noche del Encuentro, cuando iba a estudiar los datos del Voyager que iban llegando al laboratorio de Propulsión a Chorro, pensé que Júpiter ya no volvería a ser el mismo, ya nunca sería un simple punto de luz en el cielo nocturno, sino que se había convertido para siempre en un lugar para explorar y conocer. Júpiter y sus lunas son una especie de sistema solar en miniatura compuesto por mundos diversos y exquisitos que tienen mucho que enseñarnos.

Calisto, fotografiado por el Voyager 1, el día 6 de marzo de 1979, a una distancia de 350.000 kilómetros (izquierda). Calisto tiene aproximadamente el tamaño de Mercurio. Los numerosos cráteres de impacto de Calisto hacen pensar que tiene la superficie más vieja de todas las lunas galileanas de Júpiter, datando posiblemente de la era de acreción final hace unos 4000 a 4500 millones de años. Calisto tiene aproximadamente la mitad de albedo que Ganímedes, lo cual sugiere que su corteza helada está «sucia» (aún así es dos veces más brillante que nuestra luna). El «blanco» de la derecha se formó en un gran impacto. La mancha brillante en su centro tiene unos 600 kilómetros de diámetro. (Cedida por la NASA).

Los anillos de Júpiter, descubiertos por el Voyager 1 y fotografiados aquí por el Voyager 2. (Izquierda). Júpiter está fuera de la fotografía, abajo a la derecha. Están compuestos de pequeñas partículas y parece que se prolongan descendiendo hasta la misma parte superior de las nubes jovianas; esto indica un estado de equilibrio entre la producción, quizás a base de material que escapó de Ío, y la destrucción al entrar material en las nubes de Júpiter. Son mucho más pequeños y oscuros que los anillos de Saturno, lo que explica que antes del Voyager no se llegaran a descubrir de un modo seguro desde la Tierra. (Derecha) Esta imagen de los anillos fue obtenida por el Voyager 2 desde una perspectiva dentro de la sombra de Júpiter, a unos 1.5 millones de kilómetros. (Cedida por la NASA).

Saturno, por su composición y por muchos otros aspectos, es semejante a Júpiter, pero más pequeño. Da una vuelta cada diez horas y presenta una serie de bandas ecuatoriales coloreadas, que sin embargo no son tan prominentes como las de Júpiter. Tiene un campo magnético y un cinturón de radiaciones más débil que Júpiter y un conjunto más espectacular de anillos circumplanetarios. Y también está rodeado por una docena de satélites, o más.

Voyager 1 miró atrás a Saturno el 16 de noviembre de 1980, cuatro días después la nave sobrevoló el planeta, para observar el aspecto de Saturno y sus anillos desde este punto de vista único, a una distancia de 5,3 millones de kilómetros del planeta.(NASA/JPL).

La más interesante de las lunas de Saturno parece ser Titán, la luna mayor del sistema solar y la única que posee una atmósfera sustancial. Antes del encuentro del Voyager 1 con Titán en noviembre de 1980, nuestra información sobre Titán era escasa pero tentadora. El único gas conocido cuya presencia estaba fuera de dudas era el metano, CH4, descubierto por G. P. Kuiper. La luz ultravioleta del sol convierte el metano en moléculas de hidrocarbono más complejas y en gas hidrógeno. Los hidrocarbonos tendrían que quedarse en Titán, cubriendo la superficie con un lodo orgánico alquitranado y marronoso, algo parecido al que se obtiene con los experimentos sobre el origen de la vida en la Tierra. El gas hidrógeno, ligero, debería escapar rápidamente hacia el espacio gracias a la baja gravedad de Titán, mediante un proceso violento llamado soplido, que debería arrastrar consigo al metano y a otros constituyentes atmosféricos. Pero Titán tiene una presión atmosférica por lo menos igual a la del planeta Marte. No parece que exista este soplido. Quizás haya un elemento atmosférico constituyente importante y todavía por descubrir —por ejemplo nitrógeno— que mantiene a un nivel elevado el peso molecular medio de la atmósfera e impide el soplido. O quizás haya soplido pero los gases que se pierden en el espacio sean sustituidos por otros gases emitidos por el interior del satélite. La densidad del conjunto de Titán es tan baja que ha de haber una gran reserva de agua y de otros hielos, entre ellos probablemente el metano, los cuales son liberados a la superficie por el calentamiento interno, a un ritmo desconocido.

Cuando examinamos Titán con el telescopio vemos un disco rojizo, apenas perceptible. Algunos observadores han informado de la presencia de nubes blancas variables sobre este disco, muy probablemente nubes de cristales de metano. Pero ¿cuál es la causa de la coloración rojiza? La mayoría de los especialistas en Titán están de acuerdo en que la explicación más probable es que sean moléculas orgánicas complejas. Todavía se discute la temperatura superficial y el grueso de la atmósfera. Hay algunos indicios de una temperatura superficial superior a causa de un efecto de invernadero atmosférico. Titán, que dispone de abundantes moléculas orgánicas en su superficie y en su atmósfera, es un habitante notable y único del sistema solar. La historia de nuestros pasados viajes de descubrimiento sugiere que las misiones de reconocimiento del Voyager y de otras naves espaciales revolucionarán nuestro conocimiento de este lugar.

A través de un claro en las nubes de Titán se podrían vislumbrar Saturno y sus anillos, con su color amarillo pálido, difuminado por la atmósfera interpuesta. El sistema de Saturno está a una distancia del Sol diez veces superior a la de la Tierra, y por lo tanto la luz solar en Titán tiene sólo un uno por ciento de la intensidad a la que estamos acostumbrados, y la temperatura debería estar muy por debajo del punto de congelación del agua, aunque el efecto de invernadero atmosférico fuera importante. Pero la abundancia de materia orgánica, luz solar y quizás puntos calientes volcánicos hace que no pueda eliminarse fácilmente la posibilidad de que haya vida en Titán.[41] En un medio ambiente tan diferente, tendría que ser, como es lógico, muy distinta de la vida de la Tierra. No hay pruebas fuertes, ni a favor ni en contra, de la vida en Titán. Es simplemente algo posible. Pero no es probable que determinemos la respuesta a esta pregunta sin antes hacer aterrizar vehículos espaciales con instrumentos sobre la superficie de Titán.

Imágenes de los anillos de Saturno, obtenidas por el Voyager 2 (NASA/JPL).

Si queremos examinar las partículas individuales que componen los anillos de Saturno tenemos que aproximamos mucho a ellas, porque las partículas son pequeñas: bolas de nieve, pedazos de hielo y diminutos glaciares, de un metro más o menos. Sabemos que están compuestos de hielo de agua, porque las propiedades espectrales de la luz solar reflejada por los anillos corresponden muy bien a las del hielo en las mediciones de laboratorio. Para aproximarnos a las partículas en un vehículo espacial tenemos que reducir nuestra velocidad, a fin de desplazarnos con ellas mientras dan la vuelta a Saturno a unos 72.000 kilómetros por hora; es decir, que tenemos que ponernos nosotros mismos en órbita alrededor de Saturno, desplazándonos a la misma velocidad que las partículas. Sólo entonces podremos distinguirlas individualmente y no como simples manchas o rayas.

¿A qué se debe que no haya un único gran satélite en lugar de un sistema de anillos alrededor de Saturno? Cuanto más cerca está de Saturno una partícula del anillo, más alta es su velocidad orbital (más rápidamente va cayendo alrededor del planeta: tercera ley de Kepler); las partículas interiores van más rápidas que las exteriores (nosotros diríamos que el carril para avanzar está siempre a la izquierda). Aunque todo el conjunto se está precipitando alrededor del mismo planeta a unos veinte kilómetros por segundo, la velocidad relativa de dos partículas adyacentes es muy baja, sólo unos cuantos centímetros por minuto. A causa de este movimiento relativo las partículas no pueden llegar a pegarse por su gravedad mutua. Cuando lo intentan, sus velocidades orbitales, ligeramente distintas, las separan inmediatamente. Si los anillos no estuvieran tan próximos a Saturno, este efecto no sería tan intenso, y las partículas podrían aglomerarse, formando pequeñas bolas de nieve que crecerían formando eventualmente satélites. Por lo tanto probablemente no es una coincidencia que en el exterior de los anillos de Saturno haya un sistema de satélites cuyo tamaño varía desde unos cuantos centenares de kilómetros de diámetro hasta Titán, una luna gigante casi tan grande como el planeta Marte. La materia de todos los satélites y de los mismos planetas pudo estar al principio distribuida en forma de anillos, que se condensaron y acumularon formando las actuales lunas y planetas.

Al igual que sucede en Júpiter el campo magnético de Saturno captura y acelera las partículas cargadas del viento solar. Cuando una partícula cargada rebota de un polo magnético al otro, ha de cruzar el plano ecuatorial de Saturno. Si hay una partícula del anillo en su camino, el protón o electrón es absorbido por esta pequeña bola de nieve. En consecuencia los anillos de ambos planetas van limpiando los cinturones de radiación, que existen solamente en el interior y el exterior de los anillos de partículas. Una luna próxima a Júpiter o a Saturno se engullirá también las partículas del cinturón de radiación, y de hecho una de las nuevas lunas de Saturno se descubrió de este modo: el Pioneer 11 encontró un vacío inesperado en los cinturones de radiación, causado por el barrido de partículas cargadas que llevaba a cabo una luna desconocida anteriormente.

El viento solar se va difundiendo hacia el sistema solar exterior mucho más lejos de la órbita de Saturno. Cuando el Voyager alcance a Urano y las órbitas de Neptuno y de Plutón, si los instrumentos continúan funcionando es casi seguro que captarán su presencia, el viento entre los mundos, la parte superior de la atmósfera del Sol impulsada hacia el exterior, hacia el reino de las estrellas. A una distancia dos o tres veces superior a la que separa Plutón del Sol, la presión de los protones y electrones interestelares supera a la minúscula presión ejercida allí por el viento solar. Este lugar, llamado la heliopausa, es una definición de la frontera exterior del Imperio del Sol. Pero la nave espacial Voyager continuará adelante, penetrará en la heliopausa a mitades del siglo veintiuno y entrará surcando el océano del espacio, sin que vuelva a entrar más en otro sistema solar, destinado a errar por toda la eternidad lejos de las islas estelares y a completar su primera circunnavegación del centro masivo de la Vía Láctea dentro de unos cuantos centenares de millones de años. Nos hemos embarcado en viajes épicos.

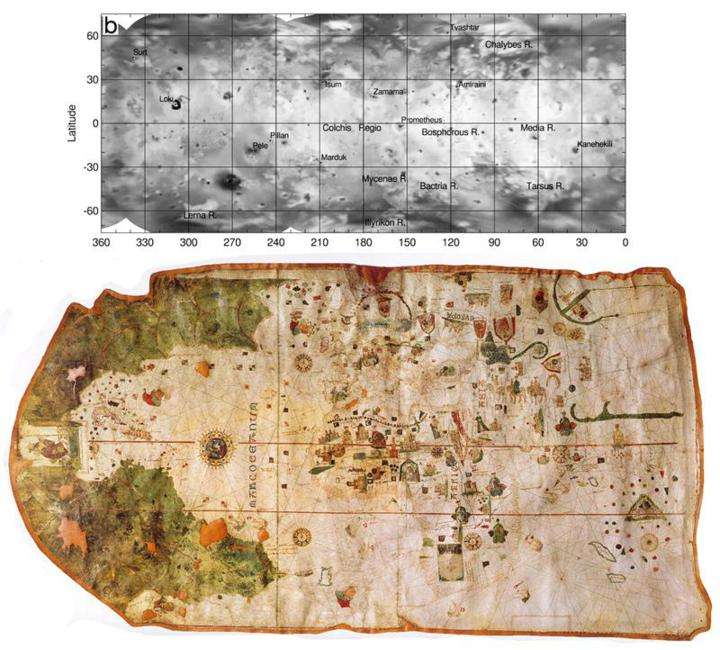

Mapas de nuevos mundos. Arriba, cartografía de Ío por el Voyager 1 y 2. Se indican los accidentes Ra, Loki, Maui y Prometeo, que aparecen en anteriores imágenes del Voyager de este capítulo. Abajo, el primer mapa mostrando las Américas, recopilado en el año 1500 por Juan de la Cosa, un oficial que estuvo al servicio de Colón. (Cedido por la Colección de la Sociedad Geográfica Americana de la Universidad de Wisconsin-Milwaukee).

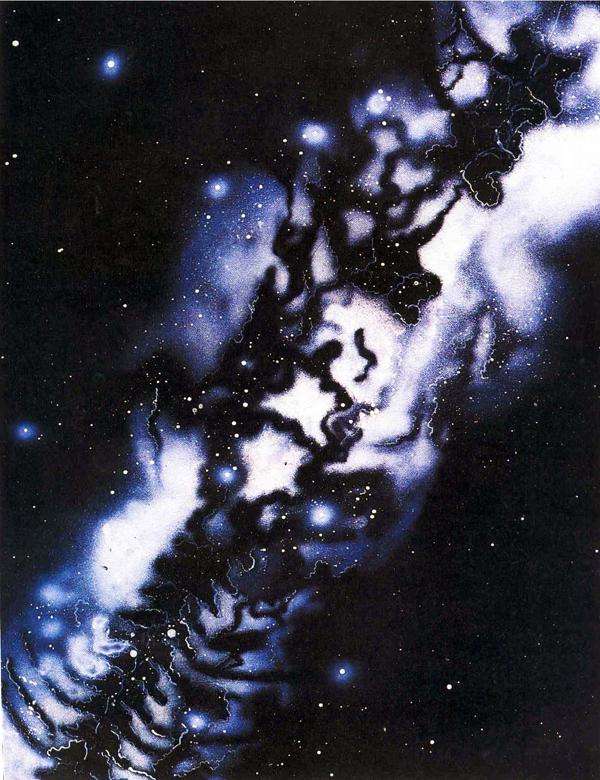

El espinazo de la noche, pintura de Jon Lomberg que describe una metáfora sobre la naturaleza de la Vía Láctea contada por el pueblo ¡Kung de la República de Botswana.