Cosmos

X. El filo de la eternidad

Página 32 de 48

El efecto Doppler. Una fuente estacionaria de sonido o de luz emite un conjunto de ondas esféricas. Si la fuente está moviéndose de derecha a izquierda, emite ondas esféricas que se van centrando progresivamente en los puntos indicados del 1 al 6. Pero un observador situado en B ve las ondas estiradas, mientras que un observador en A las ve apretadas. Una fuente que se aleja se ve desplazada hacia el rojo (las longitudes de onda resultan más largas) y una fuente que se acerca se ve desplazada hacia el azul (las longitudes de onda resultan más cortas). El efecto Doppler es la clave de la cosmología.

La luz es también una onda. Al contrario del sonido se desplaza perfectamente bien en el vacío. El efecto Doppler actúa también aquí. Si por algún motivo el automóvil en lugar de sonido emitiera por delante y por detrás un haz de luz amarilla pura, la frecuencia de la luz aumentaría ligeramente al acercarse el coche y disminuiría ligeramente al alejarse. El efecto sería imperceptible a velocidades ordinarias. Sin embargo si el coche corriera a una fracción considerable de la velocidad de la luz, podríamos observar que el color de la luz cambia hacia a una frecuencia superior, es decir hacia el azul cuando el coche se nos acerca, y hacia frecuencias inferiores, es decir hacia el rojo, cuando el coche se aleja. Un objeto que se nos acerca a velocidades muy altas se nos presenta con el color de sus líneas espectrales desplazadas hacia el azul. Un objeto que se aleja a velocidades muy altas tiene sus líneas espectrales desplazadas hacia el rojo.[65] Este desplazamiento hacia el rojo, observado en las líneas espectrales de galaxias distantes e interpretado de acuerdo con el efecto Doppler, es la clave de la cosmología.

Galaxias en colisión a unos 50 millones de años luz de distancia. NGC 4038 y NGC 4039 son probablemente galaxias que fueron normales y que ahora están emergiendo de un encuentro gravitatorio. Es evidente que sus interiores han quedado desorganizados. Cuando estas galaxias se fotografían con exposiciones más largas, los detalles interiores desaparecen y destacan zarcillos de luz largos y curvados apenas visibles en esta imagen. Los zarcillos están compuestos por mil millones de estrellas esparcidas por el espacio intergaláctico y explican el nombre dado a estos dos objetos: «Las antenas». Esta colisión duró desde el principio al final más de cien millones de años. (NASA/ESA/HST).

En los primeros años de este siglo se estaba construyendo en el monte Wilson, que dominaba lo que eran entonces los cielos transparentes de Los Ángeles, el telescopio más grande del mundo destinado a descubrir el desplazamiento hacia el rojo de galaxias remotas. Había que transportar a la cima de la montaña grandes piezas del telescopio, un trabajo adecuado para recuas de mulas. Un joven mulero llamado Milton Humason ayudaba a transportar equipo mecánico y óptico, científicos, ingenieros y signatarios montaña arriba. Humason conducía montado a caballo la columna de mulas, llevando a su terrier blanco puesto de pie detrás de la silla con sus patas delanteras sobre los hombros de Humason. Era un hombre útil para todo, que mascaba tabaco, gran jugador de cartas y lo que entonces se llamaba especialista en señoras. Su educación formal no había pasado del octavo grado. Pero era brillante y curioso, y de natural inquisitivo, interesado por el equipo que había transportado laboriosamente a las alturas. Humason hacía compañía a la hija de uno de los ingenieros del observatorio, el cual veía con reserva que su hija saliera con un joven cuya ambición no pasaba de ser mulero. De este modo Humason se encargó de trabajos diversos en el observatorio: ayudante del electricista, portero y fregaba los suelos del telescopio que había ayudado a construir. Una noche, según cuenta la historia, el ayudante del telescopio se puso enfermo y pidieron a Humason si podía ayudarles. Demostró tanta destreza y cuidado con los instrumentos que pronto se convirtió en operador permanente del telescopio y ayudante de observación.

Después de la primera guerra mundial llegó a Monte Wilson Edwin Hubble, que pronto iba a ser famoso: una persona brillante, refinada, sociable fuera de la comunidad astronómica, con un acento inglés adquirido en su único año con la beca Rhodes en Oxford. Fue Hubble quien proporcionó la demostración definitiva de que las nebulosas espirales eran en realidad universos islas, agregados distantes de cantidades enormes de estrellas, como nuestra propia galaxia Vía Láctea; había descubierto la candela estelar estándar necesaria para medir las distancias a las galaxias. Hubble y Humason se llevaron espléndidamente, formando una pareja, quizás impredecible, que trabajaba conjuntamente y de modo armonioso en el telescopio. Siguieron una indicación del astrónomo V. M. Slipher del observatorio Lowell, y empezaron a medir los espectros de galaxias distantes. Pronto quedó claro que Humason era más capaz de obtener espectros de alta cualidad de galaxias distantes que cualquier astrónomo profesional del mundo. Se convirtió en miembro de plantilla del observatorio Monte Wilson, aprendió muchos de los elementos científicos básicos de su obra y murió acompañado por el respeto de la comunidad astronómica.

La luz de una galaxia es la suma de la luz emitida por los miles de millones de estrellas que contiene. Cuando la luz abandona estas estrellas algunas frecuencias o colores son absorbidas por los átomos de las capas más exteriores de las estrellas. Las líneas resultantes permiten afirmar que unas estrellas situadas a millones de años luz de nosotros contienen los mismos elementos químicos que nuestro Sol y que las estrellas cercanas. Humason y Hubble descubrieron asombrados que los espectros de todas las galaxias distantes estaban desplazados hacia el rojo y, algo más asombroso todavía, que cuanto más distaba una galaxia, más desplazadas hacia el rojo estaban sus líneas espectrales.

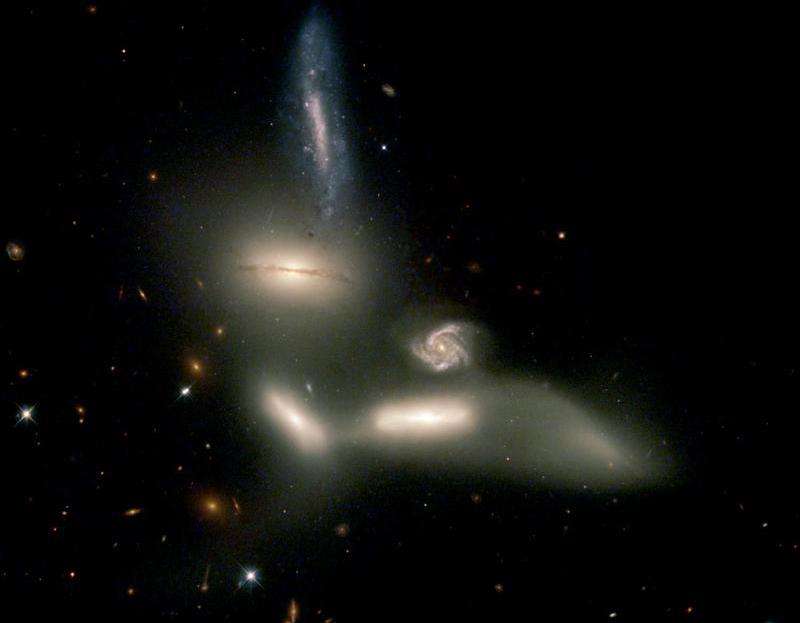

El Quinteto de Stephan. Un grupo de cinco galaxias que parecen estar en interacción descubierto en 1877, el año en que Schiaparelli «descubrió» canales en Marte, y que plantean un enigma algo semejante. Se cree que cuatro de ellas están a unos 250 millones de años luz de distancia. Tienen velocidades de recesión idénticas (6000 kilómetros por segundo), según se deduce del desplazamiento al rojo de sus líneas espectrales, excepto NGC 7320, debajo a la izquierda (que tiene una velocidad Doppler de 800 kilómetros por segundo). Si NGC 7320 está realmente conectada por un puente de estrellas con las demás galaxias, el argumento de observación en favor de un universo en expansión pasaría algunos apuros. Pero datos recientes independientes sugieren que NGC 7320 está realmente mucho más cerca de nosotros y que la conexión con las demás galaxias es aparente. (NASA/ESA/HST).

Cúmulo de galaxias llamado a veces Sexteto de Seyfert. Todos los miembros tienen aquí el mismo desplazamiento al rojo, excepto la galaxia que parece una espiral de cara, la cual tiene un desplazamiento al rojo cuatro veces superior a las demás. El Quinteto de Stephan y el Sexteto de Seyfert son quizás las regiones más grandes del Cosmos bautizadas por personas con nombres de personas. (NASA/ESA/HST).

La explicación más obvia del desplazamiento hacia el rojo se basaba en el efecto Doppler: las galaxias se estaban alejando de nosotros; cuanto más distante estaba la galaxia mayor era la velocidad de recesión. Pero ¿por qué tenían que estar huyendo de

nosotros las galaxias? ¿Era posible que nuestra situación en el universo tuviera algo especial, como si la Vía Láctea hubiese llevado a cabo, por inadvertencia, algún acto ofensivo en la vida social de las galaxias? Lo más probable era que el universo mismo se estuviera expandiendo y arrastrando a las galaxias consigo. Cada vez estaba más claro que Humason y Hubble habían descubierto el

big bang: si no el origen del universo por lo menos su encarnación más reciente.

Casi toda la cosmología moderna y especialmente la idea de un universo en expansión y de un

big bang se basa en la idea de que el desplazamiento hacia el rojo de las galaxias lejanas es un efecto Doppler y se debe a su velocidad de recesión. Pero hay otros tipos de desplazamientos hacia el rojo en la naturaleza. Hay, por ejemplo, el desplazamiento hacia el rojo gravitatorio, en el cual la luz que sale de un campo gravitatorio intenso ha de hacer tanto trabajo para escapar de él que pierde energía durante el proceso, proceso que un observador distante percibe como un desplazamiento de la luz hacia longitudes de onda más largas y colores más rojos. Nosotros suponemos que puede haber agujeros negros de gran masa en los centros de algunas galaxias, y por lo tanto, esta es una explicación imaginable de sus desplazamientos hacia el rojo. Sin embargo, las líneas espectrales concretas que se observan son a menudo características de un gas muy tenue y difuso y no de la densidad increíblemente elevada que ha de prevalecer en las proximidades de los agujeros negros.

O bien el desplazamiento hacia el rojo podría ser un efecto Doppler debido, no a la expansión general del universo, sino a una explosión galáctica más modesta y local. Pero en este caso lo lógico sería que hubiese tantos fragmentos de la explosión acercándose a nosotros como alejándose, tantos desplazamientos hacia el azul como hacia el rojo. Sin embargo, lo que vemos son casi exclusivamente desplazamientos hacia el rojo, sea cual fuere el objeto distante más allá del grupo local hacia el cual apuntamos el telescopio.

Una porción del Cúmulo de galaxias de Hércules, con unos 300 miembros conocidos, que se aleja de nuestra región del Cosmos a unos 10.000 kilómetros por segundo. En esta fotografía hay más galaxias (distantes más de 300 millones de años luz) que estrellas en primer término, pertenecientes a nuestra galaxia Vía Láctea. Si el Cúmulo de Hércules no está volando en pedazos es preciso que contenga cinco veces más masa de la que vemos en sus galaxias para mantenerla pegada gravitatoriamente. Si este «defecto de masa» fuera un elemento corriente del espacio intergaláctico, sería una contribución importante para cerrar el universo. (Cedida por los observatorios Hale).

Persiste sin embargo la sospecha entre algunos astrónomos de que quizás no todo sea correcto cuando a partir de los desplazamientos hacia el rojo de las galaxias y el efecto Doppler se deduce que el universo se está expandiendo. El astrónomo Halto Arp ha descubierto casos enigmáticos e inquietantes en los que una galaxia y un quásar, o un par de galaxias, que aparentemente están asociadas de modo físico, tienen desplazamientos hacia el rojo muy diferentes. A veces parece observarse un puente de gas, de polvo y de estrellas que las conecta. Si el desplazamiento hacia el rojo se debe a la expansión del universo, desplazamientos hacia el rojo diferentes implican distancias muy distintas. Pero dos galaxias que están físicamente conectadas no pueden presentar una separación muy grande entre sí, separación que en algunos casos es de mil millones de años luz. Los escépticos afirman que la asociación es puramente estadística: que, por ejemplo, una galaxia brillante próxima y un quásar más distante, que tienen respectivamente desplazamientos hacia el rojo muy diferentes y velocidades de recesión muy distintas también, han podido quedar alineados por puro accidente en nuestra visual, y que no tienen una asociación física real. Estas alineaciones estadísticas pueden darse por casualidad de vez en cuando. El debate se centra en si el número de coincidencias es superior al que cabría esperar por acción del azar. Arp señala otros casos en los que una galaxia con un desplazamiento hacia el rojo pequeño está flanqueada por dos quásars de desplazamiento hacia el rojo grande y casi idéntico. Él cree que los quásars no están a distancias cosmológicas, sino que son proyectados a izquierda y a derecha por la galaxia de primer plano; y que los desplazamientos hacia el rojo son el resultado de algún mecanismo hasta ahora inexplorado. Los escépticos replican con la alineación coincidente y con la interpretación convencional de Hubble-Humason sobre los desplazamientos hacia el rojo. Si Arp está en lo cierto, los mecanismos exóticos propuestos para explicar la fuente de energía de los quásars distantes —reacciones en cadena de supernovas, agujeros negros de masa extraordinaria y otros semejantes— resultarían innecesarios. Los quásars no tendrían que ser muy distantes. Pero se precisará otro mecanismo exótico para explicar el desplazamiento hacia el rojo. En todo caso algo muy extraño está pasando en las profundidades del espacio.

La recesión aparente de las galaxias, con el desplazamiento hacia el rojo interpretado de acuerdo con el efecto Doppler, no es la única prueba en favor del

big bang. Una prueba independiente y muy persuasiva deriva de la radiación de fondo cósmica de cuerpo negro, la débil estática en las ondas de radio que proviene muy uniformemente de todas las direcciones del Cosmos y que tiene la intensidad precisa que hay que esperar en nuestra época si procede de la radiación fuertemente enfriada del

big bang. Pero también aquí hay algo intrigante. Las observaciones con una antena de radio sensible volando encima de la atmósfera de la Tierra en un avión U-2 han demostrado que la radiación de fondo es en primera aproximación de igual intensidad en todas las direcciones: como si la bola de fuego del

big bang se expandiera con mucha uniformidad, y el origen del universo tuviera una simetría muy precisa. Pero si se examina con una precisión más fina la radiación de fondo resulta que tiene una simetría imperfecta. Hay un pequeño efecto sistemático que podría comprenderse si la entera galaxia Vía Láctea (y probablemente otros miembros del grupo local) estuviera volando hacia el cúmulo de galaxias Virgo a más de 600 kilómetros por segundo. A esta velocidad llegaremos allí en diez mil millones de años, y la astronomía extragaláctica será entonces bastante más fácil. El cúmulo de Virgo es ya la colección de galaxias más rica que conocemos, repleta de espirales, elípticas e irregulares, un estuche lleno de joyas en el cielo. Pero ¿por qué tendríamos que ir disparados hacia allí? George Smoot y sus colegas, que hicieron estas observaciones de gran altitud, sugieren que la Vía Láctea es arrastrada gravitatoriamente hacia el centro del cúmulo de Virgo; que el cúmulo tiene muchas más galaxias de las que se han detectado hasta ahora, y algo más asombroso, que el cúmulo es de proporciones inmensas y se extiende a través de mil o dos mil millones de años luz de espacio. El mismo universo observable tiene sólo unas cuantas decenas de miles de millones de años luz de diámetro, y si hay un vasto supercúmulo en el grupo de Virgo, quizás haya otro supercúmulo a distancias mucho mayores, que por lo tanto son más difíciles de detectar. Parece ser que en la vida del universo no ha habido tiempo suficiente para que una uniformidad gravitatoria inicial haya podido recoger la cantidad de masa que parece contener el supercúmulo de Virgo. Por ello Smoot llega a decir que el

big bang fue mucho menos uniforme de lo que sugieren sus demás observaciones, que la distribución original de material en el universo era muy desigual. (Hay que esperar un cierto grado de desigualdad, incluso es preciso que esta haya existido para comprender la condensación de las galaxias, pero una desigualdad a esta escala constituye una sorpresa). Quizás la paradoja puede resolverse imaginando dos o más

big bangs casi simultáneos.

Si el cuadro general de un universo en expansión y de un

big bang es correcto, tenemos que enfrentamos con preguntas aún más difíciles. ¿Cómo eran las condiciones en la época del

big bang? ¿Qué sucedió antes? ¿Había un diminuto universo carente de toda materia y luego la materia se creó repentinamente de la nada? ¿Cómo sucede una cosa así? Es corriente en muchas culturas responder que Dios creó el universo de la nada. Pero esto no hace más que aplazar la cuestión. Si queremos continuar valientemente con el tema, la pregunta siguiente que debemos formular es evidentemente de dónde viene Dios. Y si decidimos que esta respuesta no tiene contestación ¿por qué no nos ahorramos un paso y decidimos que el origen del universo tampoco tiene respuesta? O si decimos que Dios siempre ha existido, ¿por qué no nos ahorramos un paso y concluimos diciendo que el universo ha existido siempre?

Cada cultura tiene un mito sobre el mundo antes de la creación, y sobre la creación del mundo, a menudo mediante la unión sexual de los dioses o la incubación de un huevo cósmico. En general se supone, de modo ingenuo, que el universo sigue el precedente humano o animal. He aquí, por ejemplo, cinco pequeños extractos de tales mitos, en niveles diferentes de sofisticación, procedentes de la cuenca del Pacífico:

Al principio de todo, las cosas estaban descansando en una noche perpetua: la noche lo oprimía todo como una maleza impenetrable.

El mito del

Gran Padre

del pueblo aranda de Australia Central

Todo estaba en suspenso, todo en calma, todo silencioso; todo inmóvil y tranquilo; y los espacios del cielo estaban vacíos.

El Popol Vuh de los mayas quiché

Na Arean estaba sentado solo en el espacio como una nube que flota en la nada. No dormía porque no había el sueño; no tenía hambre porque todavía no había hambre. Estuvo así durante mucho tiempo, hasta que se le ocurrió una idea. Se dijo a sí mismo: Voy a hacer una cosa.

Mito de Maia, islas Gilbert

Hubo primero el gran huevo cósmico. Dentro del huevo había el caos, y flotando en el caos estaba Pan Gu, el No desarrollado, el Embrión divino. Y Pan Gu salió rompiendo el huevo, cuatro veces más grande que cualquier hombre actual, con un martillo y un cincel en la mano con los cuales dio forma al mundo.

Mitos de Pan Gu, China, hacia el siglo tercero

Antes de que el cielo y la tierra hubiesen tomado forma todo era vago y amorfo… Lo que era claro y ligero se desplazó hacia arriba para convertirse en el cielo, mientras que lo pesado y turbio se solidificó para convertirse en tierra. Fue muy fácil que el material puro y fino se reuniera, pero muy difícil que el material pesado y turbio se solidificara. Por eso el cielo quedó completado primero y la tierra tomó su forma después. Cuando el cielo y la tierra se unieron en vacuidad y todo era una simplicidad tranquila, las cosas llegaron al Ser sin ser creadas. Esta fue la Gran Unidad. Todas las cosas salieron de esta Unidad pero todas se hicieron diferentes.

Huainan Zi, China, hacia el siglo 1 a. de C.

Izquierda: Antigua imagen china de la creación con dos dobles hélices entrelazadas, representando la interacción de los contrarios, que da por resultado la Creación. Detrás de los dioses creadores hay imágenes de constelaciones. (Cedida por el Museo de Bellas Artes, Boston). Derecha: La visión tradicional judeo-cristiana de la creación del Cosmos. Dios (arriba) crea la Tierra y sus habitantes (los primeros hombres, Adán y Eva, están en el centro). Alrededor de la Tierra hay pájaros, nubes, el Sol, la Luna y las estrellas, encima de ella están «las aguas del firmamento». De la Biblia de Martín Lutero publicada por Hans Luft, Wittenberg, 1534.

Reproducción moderna de un antiguo y común motivo egipcio de la Creación. En esta descripción, Shu, el dios de la luz y del aire (con los brazos levantados), separa a Nut, la diosa del cielo, de Geb, el dios de la Tierra, reclinado debajo. Deidades menores prestan su ayuda. La figura de halcón a la izquierda es Horus, el dios del Bajo Egipto, identificado más tarde con el faraón reinante. (Pintura de Brown).

Estos mitos demuestran la audacia humana. La diferencia principal entre ellos y nuestro mito moderno científico del

big bang es que la ciencia se autoexamina y que podemos llevar a cabo experimentos y observaciones para comprobar nuestras ideas. Pero estas otras historias de creación son merecedoras de nuestro profundo respeto.

Toda cultura humana se alegra de la existencia de ciclos en la Naturaleza. Se pensó entonces que estos ciclos no podían existir si la voluntad de los dioses no lo hubiese querido así. Y si hay ciclos en los años del hombre, ¿no podría haber también ciclos en las eras de los dioses? La religión hindú es la única de las grandes fes del mundo que inculca la idea de que el mismo Cosmos está sujeto a un número de muertes y de renacimientos inmenso, de hecho infinito. Es la única religión en la que las escalas temporales corresponden, sin duda por casualidad, a las de la cosmología científica moderna. Sus ciclos van de nuestro día y noche corrientes hasta un día y una noche de Brahma, que dura 8640 millones de años, más tiempo que la edad de la Tierra o del Sol y una mitad aproximadamente del tiempo transcurrido desde el

big bang. Y hay todavía escalas de tiempo más largas.

Hay en esta religión el concepto profundo y atrayente de que el universo no es más que el sueño de un dios que después de cien años de Brahma se disuelve en un sueño sin sueños. El universo se disuelve con él hasta que después de otro siglo de Brahma, se remueve, se recompone y empieza de nuevo a soñar el gran sueño cósmico. Mientras tanto, y en otras partes, hay un número infinito de otros universos, cada uno con su propio dios soñando el sueño cósmico. Estas grandes ideas están atemperadas por otra quizás más grande todavía. Se dice que quizás los hombres no son los sueños de los dioses, sino que los dioses son los sueños de los hombres.

En la India hay muchos dioses y cada dios tiene muchas manifestaciones. Los bronces chola creados en el siglo undécimo, presentan varias encarnaciones diferentes del dios Shiva. La más elegante y sublime de ellas es una representación de la creación del universo al principio de cada ciclo cósmico, motivo conocido por la danza cósmica de Shiva. El dios, llamado en esta manifestación Nataraja, el Rey de la Danza, tiene cuatro manos. En la mano superior derecha hay un tambor cuyo sonido es el sonido de la creación. En la superior izquierda una lengua de fuego, recordando que el universo acabado de crear ahora, quedará destruido totalmente dentro de miles de millones de años.

Me gusta pensar que estas imágenes profundas y hermosas son una especie de premonición de las ideas astronómicas modernas.[66] Es muy probable que el universo haya estado expansionándose desde el

big bang, pero no está en absoluto claro que continúe expansionándose indefinidamente. La expansión puede hacerse cada vez más lenta hasta detenerse e invertirse. Si hay menos de una cierta cantidad crítica de materia en el universo, la gravitación de las galaxias en recesión será insuficiente para detener la expansión, y el universo continuará su fuga para siempre. Pero si hay más materia de la que podemos ver escondida por ejemplo en agujeros negros o en gas caliente pero invisible entre las galaxias el universo se mantendrá unido gravitatoriamente y sufrirá una sucesión muy india de ciclos, una expansión seguida por una contracción, universo sobre universos, Cosmos sin fin. Si vivimos en un universo oscilatorio de este tipo, el

big bang no es la creación del Cosmos, sino simplemente el final del ciclo anterior, la destrucción de la última encarnación del Cosmos.

Es posible que ninguna de estas modernas cosmologías sea totalmente de nuestro agrado. En una de ellas el universo fue creado de algún modo hace diez o veinte mil millones de años y se expande indefinidamente, huyendo las galaxias unas de otras hasta que la última desaparezca más allá del horizonte cósmico. Entonces los astrónomos galácticos se quedan sin ocupación, las estrellas se enfrían y mueren, la misma materia degenera y el universo se convierte en una niebla fina y fría de partículas elementales. En la otra el universo es oscilante, el Cosmos carece de principio y de fin, y estamos en medio de un ciclo infinito de muertes y renacimientos cósmicos sin que escape ninguna información por las cúspides de la oscilación. Nada se filtra de las galaxias, estrellas, planetas, formas de vida o civilizaciones que evolucionaron en la encarnación anterior del universo, ni pasa por la cúspide o se insinúa más allá del

big bang, para que podamos conocerlo en nuestro universo actual. El destino del universo en ambas cosmologías puede parecer algo deprimente, pero podemos consolarnos con las escalas temporales en juego. Estos acontecimientos ocuparán decenas de miles de millones de años, o más. Los seres humanos y nuestros descendientes, sean cuales fueren, pueden conseguir muchas cosas en decenas de miles de millones de años, antes de que el Cosmos muera.

Si el universo oscila realmente se plantean cuestiones todavía más extrañas. Algunos científicos piensan que cuando la expansión va seguida por la contracción, cuando los espectros de las galaxias distantes están todos desplazados hacia el azul, la causalidad quedará invertida y los efectos precederán a las causas. Primero las ondas se propagan a partir de un punto de la superficie de agua y luego tiro la piedra en el estanque. Primero la linterna da luz y luego la enciendo. No podemos aspirar a entender lo que esta inversión de la causalidad significa. ¿Nacerán las personas de aquella época en la tumba y morirán en la matriz? ¿Irá el tiempo hacia atrás? ¿Tienen algún sentido estas cuestiones?

Los científicos se preguntan qué sucede en las cúspides, en la transición de la contracción a la expansión de un universo oscilante. Algunos piensan que las leyes de la naturaleza se reordenan al azar, que el tipo de física y de química que ordena este universo representa únicamente un caso de una gama infinita de posibles leyes naturales. Si las leyes de la naturaleza quedan reordenadas de modo impredecible en las cúspides, es una coincidencia realmente extraordinaria que precisamente ahora la máquina tragaperras cósmica haya sacado un universo que es consistente con nosotros.[67]

¿Vivimos en un universo que se expande indefinidamente o en un universo en el cual hay un conjunto infinito de ciclos? Hay maneras de decidirlo: haciendo un censo preciso de la cantidad total de materia en el universo, o bien observando el borde del Cosmos.

Los radiotelescopios pueden detectar objetos muy débiles y muy distantes. Cuando profundizamos en el espacio también nuestra vista retrocede en el tiempo. El quásar más cercano está quizás a quinientos millones de años luz de distancia. El más alejado puede estar a diez o doce o más miles de millones. Pero si vemos un objeto situado a doce mil millones de años luz de distancia, lo vemos tal como era hace doce mil millones de años. Mirando hacia la profundidad del espacio miramos también hacia el pasado lejano, hacia el horizonte del universo, hacia la época del

big bang.

El Dispositivo de Muy Gran Amplitud (Very Large Array: VLA) es un conjunto de veintisiete radiotelescopios separados en una región remota de Nuevo México. Es un dispositivo en fase: los telescopios individuales están conectados electrónicamente como si fueran un único telescopio del mismo tamaño que sus elementos más alejados, como si fuera un radiotelescopio de decenas de kilómetros de diámetro. El VLA es capaz de resolver o de discriminar detalles finos en las regiones de radio del espectro, de modo comparable a lo que pueden hacer los telescopios terrestres más grandes en la región óptica del espectro.