Целесообразно ли выполнение гемитиреоидэктомии при папиллярном раке щитовидной железы размером узла от 1 до 4 см?

https://t.me/headneckjcАвторы: Eyun Song, Minkyu Han, Hye-Seon Oh, Won Woong Kim, Min Ji Jeon, Yu-Mi Lee, Tae Yong Kim, Ki Wook Chung, Won Bae Kim, Young Kee Shong, Suck Joon Hong, Tae-Yon Sung, and Won Gu Kim

Журнал: Thyroid

Дата:January 2019

Проблема.Действующие рекомендации допускают лобэктомию в качестве метода лечения папиллярного рака щитовидной железы (ПРЩЖ) размером 1-4 см, поскольку в предыдущих исследованиях не сообщалось о явных преимуществах тотальной тиреоидэктомии (ТТ) в плане выживаемости. Однако данные о рецидивах, основанные на объеме хирургического вмешательства, ограничены.

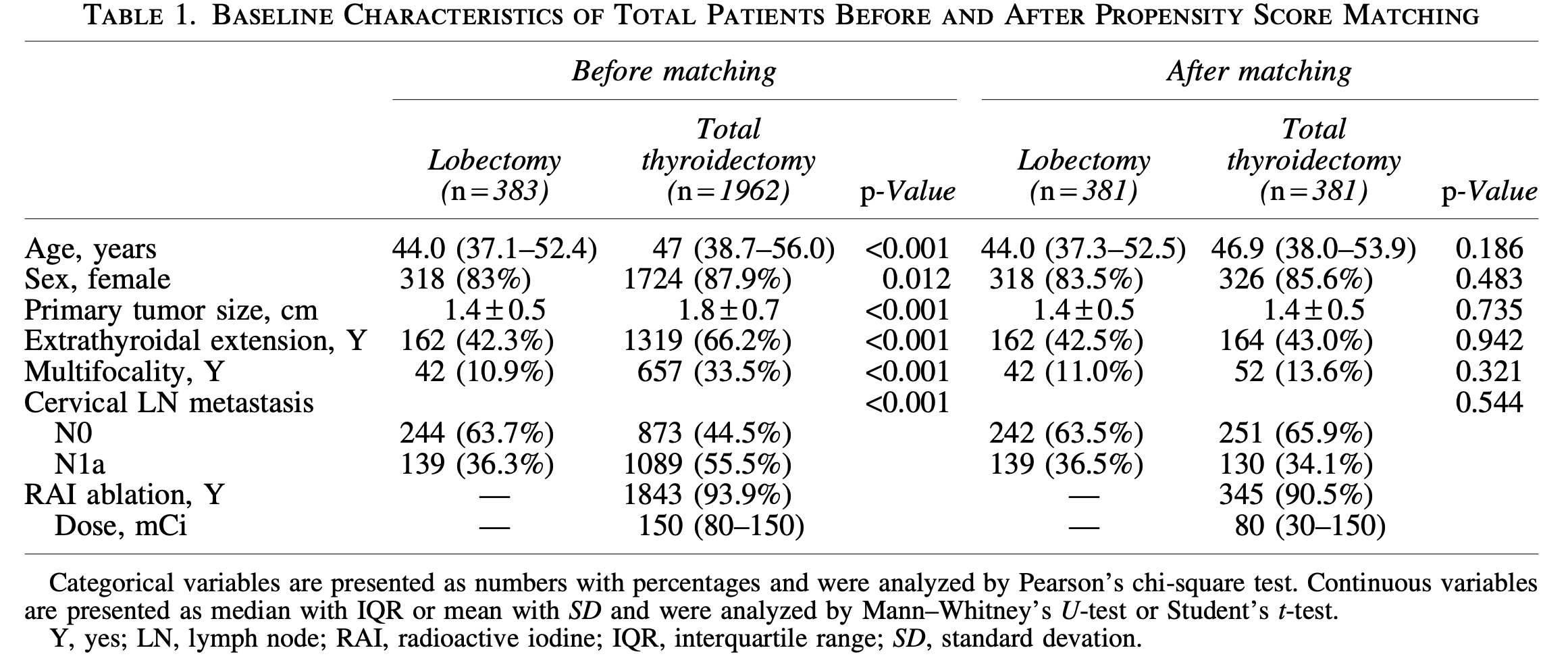

Методы:В этом исследовании приняли участие 2345 пациентов с папиллярным раком щитовидной железы размером 1-4 см. Пациенты с метастазами в латеральные шейные лимфатические узлы или первоначальными отдаленными метастазами были исключены. Безрецидивную выживаемость (DFS) сравнивали после сопоставления показателей склонности (propensity score matching ) 1:1 по возрасту, полу, размеру опухоли, экстратиреоидному распространению, мультифокальности и метастазированию в шейные лимфатические узлы.

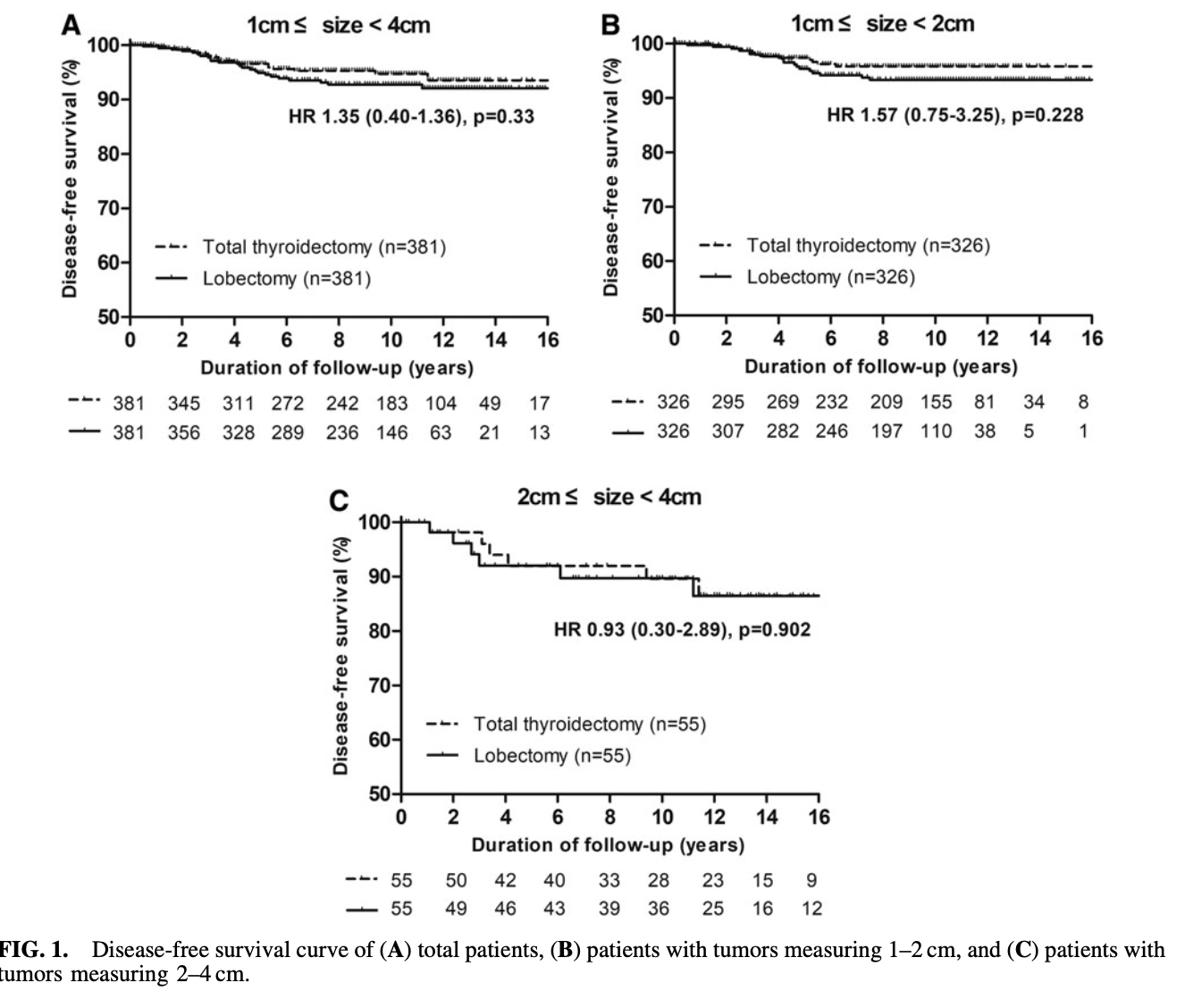

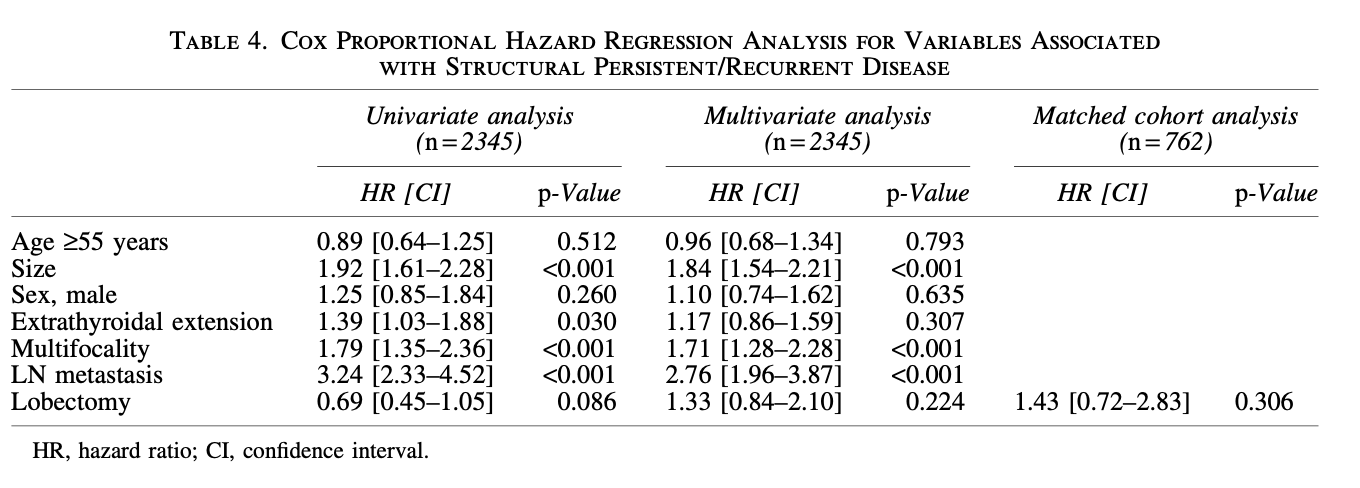

Результаты:Лобэктомия была выполнена 383 (16,3%) пациентам, а тотальная тиреоидэктомия (ТГ) - 1962 (83,7%) пациентам. В парном анализе (381 пациент в каждой группе) не наблюдалось существенной разницы в безрецидивной выживаемости (DFS) в течение медианы наблюдения 9,8 лет (отношение рисков [ОР] = 1,35 [доверительный интервал (ДИ) 0,40-1,36], р = 0,33). При стратификации по размеру опухоли безрецидивная выживаемость (DFS) не различался между группами с опухолями 1-2 см и с опухолями 2-4 см (ОР = 1,57 [ДИ 0,75-3,25], р = 0,228; ОР = 0,93 [ДИ 0,30-2,89], р = 0,902 соответственно). Многофакторный анализ показал, что объем хирургического вмешательства не играл независимой роли в развитии структурного персистирующего/рецидивирующего заболевания (ОР = 1,43 [ДИ 0,72-2,83], р = 0,306).

Заключение: у пациентов с папиллярным раком щитовидной железы размером 1-4 см, перенесших лобэктомию (гемитиреоидэктомию), показатели безрецидивной выживаемости (DFS) были аналогичны показателям у пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию (ТТ), после учета основных прогностических факторов. Это подтверждает целесообразность лобэктомии в качестве начального хирургического вмешательства у этих пациентов и подчеркивает, что размер опухоли не должен быть абсолютным показанием для тотальной тиреоидэктомии.

Резюме: В этом исследовании ретроспективно оценивались 1234 пациента, сопоставляя 383 пациента с гемитиреоидэктомии и 1962 пациентами с тотальной тиреоидэктомией, используя метод сопоставления показателей склонности. Пациенты с поражением латеральных лимфатических узлах шеи или наличием отдаленных метастазов были исключены.

Независимо от объема хирургического вмешательства (гемитиреоидэктомия или тотальная тиреоидэктомия), все пациенты регулярно проходили физикальные осмотры, тесты на функцию щитовидной железы, определение уровня сывороточного тиреоглобулина (ТГ) и антител к тиреоглобулину (анти-ТГ) каждые 6-12 месяцев в течение как минимум двух лет после операции.

Ультразвуковое исследование шеи проводилось в течение первых 6-12 месяцев после первоначальной операции и регулярно повторялось с интервалом от 12 до 24 месяцев. При обнаружении подозрительных узлов щитовидной железы или лимфатических узлов для оценки использовалась тонкоигольная аспирационная цитология (FNAC).

Для выявления рецидива или отдаленных метастазов у некоторых пациентов была проведена дополнительная диагностическая визуализация, такая как компьютерная томография шеи или грудной клетки, магнитно-резонансная томография или позитронно-эмиссионная томография всего тела с использованием фтордезоксиглюкозы.

Их основным результатом было развитие структурного персистирующего/рецидивирующего заболевания. Далее они были подразделены на группы с размером опухоли 1-2 см и размером опухоли 2-4 см. Выживаемость без заболеваний не выявила существенных различий в течение медианы наблюдения 9,8 лет.

Сильные стороны

- Сопоставленный-парный анализ с большими количеством наблюдений

- Методом сопоставления показателей склонности пациенты, перенесшие гемитиреоидэктомию и тотальную тиреоидэктомию, были сопоставлены по возрасту, полу, размеру опухоли, экстратиреоидному распространению, мультифокальности и метастазированию в шейные лимфатические узлы в соотношении 1:1

- Медиана наблюдения составила 9,8 лет

- Анализ подгрупп по размеру узлов: 1-2 см и 2-4 см.

Ограничения

- Ретроспективное исследование, проведенное в одном учреждении (центральная шейная лимфодиссекция шеи проводится в плановом порядке всем пациентам, перенесшим гемитиреоидэктомию или тотальную тиреоидэктомию по поводу карциномы). Это снижает обобщаемость выводов.

- Влияние удаления остатков опухоль путем проведения послеоперационной радиойодтерапии на клинические исходы у большинства пациентов, перенесших тотальную тиреоидэктомию, не оценивалось.

- Односторонняя или двусторонняя профилактическая центральная шейная лимфодиссекция была проведена пациентам, перенесшим гемитиреоидэктомию и тотальную тиреоидэктомию, и нельзя исключать ее влияние на клинические исходы.