Что играл оркестр Би-би-си в Москве 7 января 1967 года

• Приезд оркестра в СССР

• Симфония Гайдна

• Вторая симфония Сибелиуса

• Виолончелистка Жаклин дю Пре

Приезд оркестра в СССР

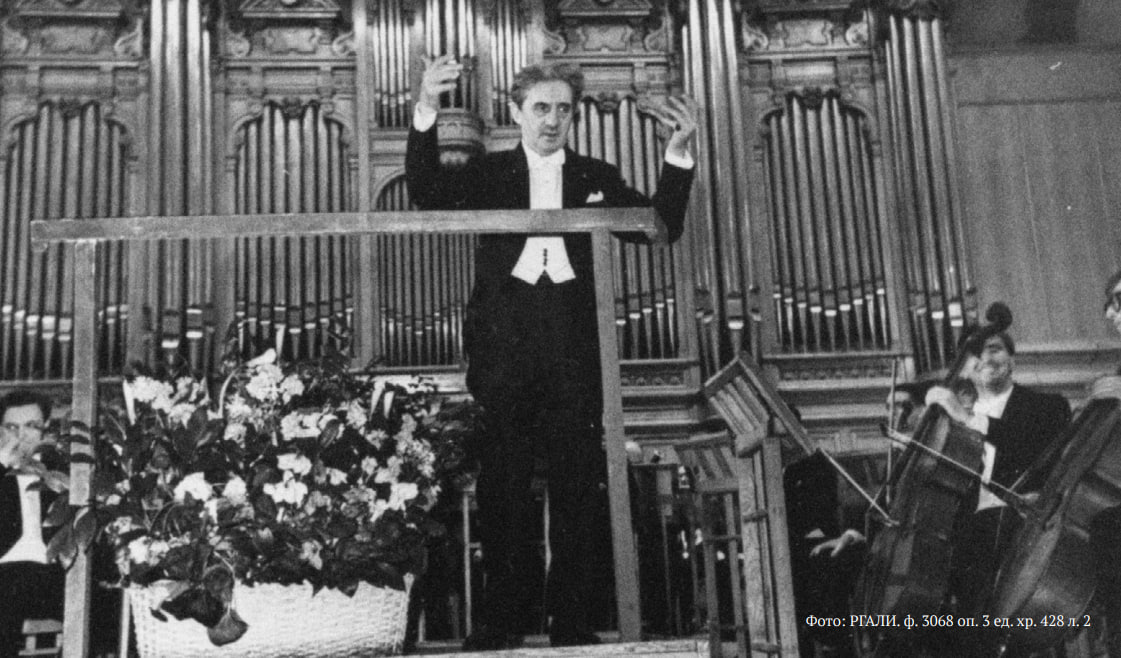

В мировом рейтинге 20 величайших дирижеров всех времен, опубликованном в 2010 году в BBC MusicMagazine, Джон Барбиролли (1899–1970) занял двенадцатое место. Сын итальянца и француженки (его настоящее имя – Джованни Баттиста), отец и дед которого служили скрипачами миланского театра Ла Скала, Сэр Джон Барбиролли стал подлинным рыцарем английской музыки (он был удостоен этого почетного звания в 1949 году). Вдохновенный интерпретатор сочинений композиторов туманного Альбиона (Эдварда Элгара, Ральфа Воан-Уильямса, Фредерика Дилиуса, Бенджамина Бриттена), опер Верди и Пуччини, он оставил выдающиеся записи симфоний Брамса, Брукнера, Малера, Сибелиуса, симфонических партитур Грига и других скандинавских авторов.

Скрупулезность и тщательность его репетиционной работы вызывала восхищение коллег – Адриана Боулта и Артуро Тосканини (в 1936 году Барбиролли был приглашен возглавить Нью-Йоркский филармонический оркестр после ухода Тосканини). Многолетний опыт сольной, оркестровой и ансамблевой игры (в качестве виолончелиста Барбиролли играл в различных оркестрах Лондона, выступал в составе струнного квартета) позволял ему точно и безошибочно чувствовать солиста, быть идеальным партнером для совместных выступлений. Архивы сохранили для нас концертные и студийные записи Барбиролли с величайшими музыкантами XX века, среди которых Фриц Крейслер, Яша Хейфец, Натан Мильштейн, Иегуди Менухин, Иосиф Гофман, Альфред Корто, Вильгельм Бакхауз, Артур Шнабель, Владимир Горовиц, Вальтер Гизекинг, РоберКазадезюс, Артур Рубинштейн, Эдвин Фишер, Даниэль Баренбойм, Григорий Пятигорский, Федор Шаляпин, Элизабет Шварцкопф и др.

Четверть века (1943–1968) связывали Джона Барбиролли с Халле-оркестром – под его руководством этот коллектив из Манчестера вернул себе славу одного из лучших оркестров Великобритании. Дирижер регулярно появлялся за пультом ведущих оркестров английской столицы и театра Ковент-Гарден, гастролировал в странах Европы, в Южной Америке и США. В 1967 году вместе с Симфоническим оркестром Британской радиовещательной корпорации (BBC) Джон Барбиролли выступил в Праге, Варшаве, Москве и Ленинграде.

Симфонический оркестр Би-Би-Си был официально образован в 1930 году (фактически регулярные симфонические концерты в эфире британской радиостанции начались в 1924 году) и уже в довоенное десятилетие выдвинулся в ряд ведущих оркестров Европы – за его пультом выступали Феликс Вайнгартнер, Рихард Штраус, Виллем Менгельберг, Артуро Тосканини, Сергей Кусевицкий, Бруно Вальтер. В разные годы оркестром руководили Адриан Боулт, Малколм Сарджент, Колин Дэвис. С первых лет существования оркестр, помимо работы в радиостудии, регулярно участвовал в концертной жизни Лондона, со второй половины ХХ века вел интенсивную гастрольную деятельность.

В свой первый приезд в СССР в 1967 году оркестр Би-Би-Си выступал под управлением Джона Барбиролли и Пьера Булеза. Фигура композитора-авангардиста, адепта современной музыки вызвала несомненно бóльший интерес публики Москвы и Ленинграда (Булез дирижировал произведениями Стравинского, Бартока, Дебюсси, композиторов Нововенской школы, а также своим собственным сочинением). В концертах участвовали оперная певица, сопрано ХизерХарпер (исполнительница мировой премьеры «Военного реквиема» Бриттена), хорошо знакомый московским меломанам победитель II Международного конкурса имени П.И. Чайковского пианист Джон Огдон. А вот имя виолончелистки Жаклин дю Пре было незнакомо большинству. Часть программы под управлением Булеза была издана на виниловых пластинках; однако, предлагаемый вашему вниманию первый концерт оркестра под управлением Барбиролли так и не был издан.

Симфония Гайдна

Симфония соль минор (№ 83) из «парижской» серии симфоний Йозефа Гайдна была исполнена с присущим Барбиролли благородным академизмом в интерпретациях венской классики. Сдержанная строгость первой части с ее преобладанием минорных красок, рельефность мелодических линий в сочетании с умеренной плотностью звуковой палитры; очевидным было стремление дирижера передать величественную простоту этой музыки, искаженную поверхностно-юмористическим ее восприятием (к сожалению, виной этому – распространенное название симфонии «Курица», вызванное эффектом в побочной теме первой части). И все же, открывшая программу первого концерта британского оркестра гайдновская симфония воспринималась лишь «увертюрой»: впереди были произведения, составлявшие гордость репертуара прославленного маэстро.

Вторая симфония Сибелиуса

«Музыкальная исповедь души», – писал Ян Сибелиус о своей Второй симфонии. «Кажется, будто Всевышний, сбросив с небесного свода камушки, из которых можно составить мозаику, повелевает мне соединить их в одно целое». Впервые исполненная в Хельсинки в марте 1902 года под управлением автора, симфония принесла композитору славу национального героя, а вскоре зазвучала и за рубежом. В этом произведении основоположник финской музыки в полный голос «заговорил на языке симфонии», добившись идеального синтеза классической структуры и авторского преломления эпического музыкального языка.

Эта симфония вошла в репертуар Барбиролли со второй половины 1940-х годов. Необычность драматургии, в которой неторопливая повествовательность чередуется с яркими драматическими вспышками, ставит перед дирижером трудные задачи. Представив в совершенной огранке составляющие симфоническое здание «камушки», интерпретатор должен не забывать о фундаменте интонационного единства, протянуть незримую нить от пасторали начала первой части к мощной поступи финальной темы. В череде ярких, словно высеченных из многослойной породы образов ни одна деталь партитуры не ускользнула от внимания дирижера. Пантеистическое любование северной природой, диалог Человека и Судьбы, страницы сказочной фантастики и возвышенной лирики, думы художника-патриота о будущем отчизны – всё было отлито в цельный симфонический монумент, который венчает апофеоз заключительной части с устойчивым «распрямленным» звучанием основных тем.

Виолончелистка Жаклин дю Пре

«Выступление дю Пре в Москве… было потрясающим, воистину захватывающим по эмоциональному накалу, с восхитительным piano и агрессивной атакой смычка там, где это было необходимо» – так восторженно оценивает игру виолончелистки обозреватель журнала «Граммофон» Роб Коуэн.

К тому времени известность Жаклин дю Пре в Москве была ограничена узким консерваторским кругом – в 1966 году она приехала в Советский Союз на стажировку к Мстиславу Ростроповичу. Молодой профессор был в восторге («Ученица превзошла учителя!», – признавался он), во время занятий с нею его консерваторский класс был набит битком.

Между тем 21-летняя Жаклин уже обрела мировое признание. Уроженка музыкальной семьи, она с четырех лет «заболела» виолончелью и поступила в Гилдхоллскую школу музыки и театра в Лондоне, которую окончила с Золотой медалью в 1960 году. В 12 лет Жаклин впервые выступила в публичном концерте, в 15 была удостоена Queen'sPrize – британской награды для молодых музыкантов. Председатель жюри Иегуди Менухин пригласил ее на совместные выступления. В 1961 году она получила в дар виолончель работы Антонио Страдивари, год спустя дебютировала с оркестром – в программе был концерт Элгара (оркестром Би-Би-Си дирижировал Малколм Сарджент). Запись этого концерта, осуществленная в 1965 году под управлением Барбиролли, принесла дю Пре международную известность.

Концерт для виолончели с оркестром стал последним крупным сочинением английского автора. Законченный в 1919 году, он носит печать овладевшего Элгаром чувства мрачной меланхолии; лишь ностальгия по ушедшему навсегда «идеальному» миру, уничтоженному войной, могла зажечь искру вдохновения («Я еще никогда не был так одинок и подавлен, – писал он. –Все хорошее, милое, чистое, светлое – ушло безвозвратно и никогда уже не вернется»). Джон Барбиролли участвовал в премьерном исполнении концерта под управлением композитора, сидя за пультом виолончелей Лондонского симфонического оркестра; позже исполнял его и как солист.

Всего за несколько дней до приезда в Москву Дю Пре и Барбиролли играли концерт Элгара в Праге. Более известная пражская трансляционная запись не содержит заметных отличий от московской – и всё же, в последнем исполнении четче расставлены эмоциональные акценты, рельефнее ощущаются градации штрихов, контрасты темпов и динамики. Жаклин дю Пре будто наделяет музыку собственной энергетикой, страстностью – и концерт звучит вдохновенной исповедью художника, в душе которого горечь пережитых страданий уживается со свободным полетом фантазии, глубокие думы с непосредственной радостью бытия. А в удивительном, хрупком звучании кантилены, вновь возникающей в финальной части, мы сегодня слышим пророчество трагической судьбы самой Жаклин – могла ли она предположить, что спустя шесть лет прогрессирующая болезнь навсегда разлучит ее с виолончелью! Поистине малеровской тоской наполнено медленное, доходящее до почти бесплотной разреженности угасание (финальное Adagio Девятой симфонии Малера было любимой музыкой виолончелистки); оно и остается в слушательской памяти, «несмотря» на бравурное заключение с последующим шквалом аплодисментов…

Автор статьи: Борис Мукосей