Челябинский тарифный перелом

t.me/biloestbudetДолгое время история русских земель разворачивалась на Восточно-Европейской равнине. Государство же Российское вплоть до середины XVI века не пересекало решительно линию Оки, да и потом не слишком далеко от нее удалялась. А это значит, что сельское хозяйство, основа основ жизни, реализовывалось не неплодородных почвах. Об этом уже шла речь (https://telegra.ph/Agrarnaya-sudba-Rossii-08-09, https://telegra.ph/Navalitsya-vsem-mirom-05-01, https://telegra.ph/Reformy-Stolypina-08-22).

Но рывок на южные плодородные земли в течение XVIII столетия все-таки был сделан. И это дало стране дополнительные возможности.

И, наконец, наступил черед южносибирских степных земель. Несколько столетий шли россияне на восток «встречь солнцу» по кромке тайги и степи, но далеко не сразу приступили к хозяйственному освоению этих пространств. Тем не менее, степи становились более безопасными, набеги кочевников, казахов и джунгар сходили на нет. И уже к концу XVII столетия Сибирь обеспечивала себя хлебом, его не надо было везти за тысячи верст из европейской части. Но что касается вывоза товарных излишков на рынки, то здесь все упиралось в коммуникации.

Гужевой транспорт не мог обеспечить такие объемы перевозок, а речные пути располагались, в основном, по линии Юг-Север.

Тем временем не прекращался поток переселенцев со старорусских земель. Помещиков в Сибири не было, а свободной земли было много. Хозяйственная инициатива никем не сдерживалась. Благодаря этому присутствовала предрасположенность именно к товарному производству, хотя урожайность была очень невысокой, на уровне 6 -7 центнеров с гектара, но засевались, однако, огромные площади.

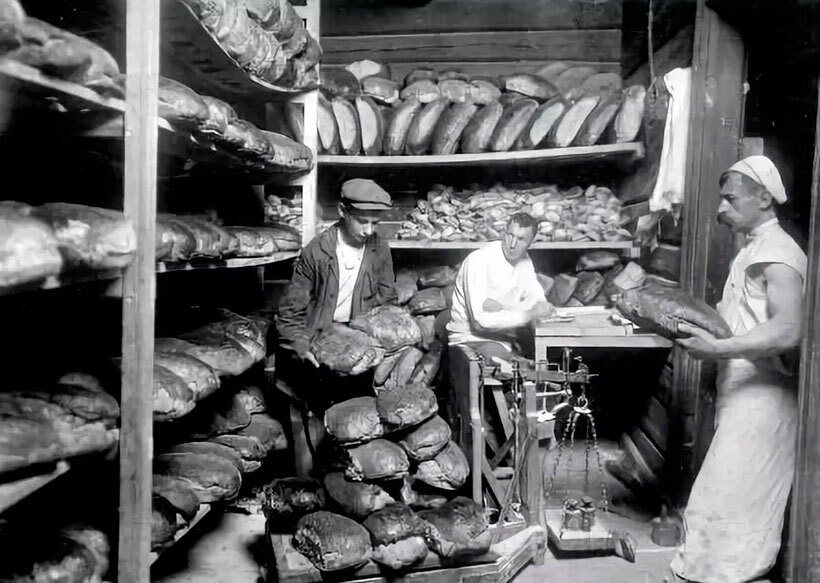

Хлебородная Сибирь подала свой голос на всю Россию в начале 1890-х годов, когда в стране разразился голод. Бедствие затронуло порядка 30 миллионов человек. Транссиба еще не было, но сибирские крестьяне безвозмездно отправляли тысячи обозов на запад до Челябинска, куда железную дорогу дотянули к 1892 году.

В результате удалось снять напряжение. Жертв голода насчитывалось более полумиллиона человек, а могло бы быть в несколько раз больше. История повторится в 1897-1899 годах и в 1911 г., что повышало значение Сибири в обеспечении хлебом. Сейчас мы говорим о таком факторе - продовольственная безопасность. К октябрю 1895 года железнодорожная ветка дотянулась до Оби, и основная хлебородная Сибирь получила возможность масштабных товарных поставок.

Одним из следствий этой истории стало повышенное внимание оптовых хлеботорговцев к сибирскому зерну. Уже в 1892 из порта С.-Петербурга впервые на экспорт вывезли 10 млн. пудов сибирского хлеба.

И когда Транссиб прошел, наконец, через степные хлебородные земли, показалось, что настал их звездный час: дешёвый местный хлеб должен был помочь стране утолить вечный голод, а излишки можно было направить за рубеж. Но тут-то и начались проблемы. Дешевый сибирский хлеб стал опасным конкурентом поволжскому, кубанскому, черноземному районам, где помещичьи хозяйства специализировались на товарном зерновом производстве и имели серьезные прибыли. Более того, многие высокопоставленные чиновники также были причастны к зерноторговле, являясь крупными землевладельцами. В меньшей степени эта ситуация касалась крестьян, которые только в урожайные годы имели возможность продать излишки.

Заработали скрытые механизмы, и в итоге в 1896 году, по инициативе премьера Сергея Витте, начал действовать печально известный Челябинский тарифный перелом, защищавший интересы помещиков.

Смысл его заключался в том, что сибиряки, доставлявшие железной дорогой хлеб в Челябинск, теряли положенную им скидку на перевоз груза. Действовало правило – чем дальше отправляешь груз, тем меньше стоимость пудоверсты. А у сибиряков расстояние до Челябинска вычиталось из общего расстояния. Они как бы отправляли зерно сразу из Челябинска, а потраченные деньги за предыдущие сотни и тысячи верст оказывались их финансовыми потерями. Если бы не это правило, сибирский хлеб был бы дешевле, чем в европейской части страны, на 30%, а он в итоге оказывался дороже на эти проценты. Прибыли были минимальными. Но правило не касалось муки, и сибиряки быстро стали вывозить этот продукт. Власть распространила правило и на муку. Крестьяне стали скармливать зерно скоту, то есть расширять производство мяса, шерсти и масла. Но все равно оставались излишки. Премьер Витте прекрасно понимал, что его решение стопорит развитие Сибири, и решил перенаправить сибирский зерновой поток на Север. К 1899 году была построена железная дорога до Котласа на Северной Двине и уменьшены в полтора раза тарифы на перевозку. Предполагалось, что европейские помещики будут пользоваться для экспорта портами Балтики и Черного моря, а сибиряки Архангельском и Мурманском.

Все бы ничего, идея была здравая, но Двина закрыта льдом 8-9 месяцев в году, оборудование портов не соответствовало объемам, приходилось дополнительно организовывать перевалку и хранить зерно всю зиму. Это удорожало экспорт. А на внешних рынках уже шустрили американцы с дешевым зерном, то есть появились конкуренты. И тем не менее, к 1910 г. сибирское зерно занимало более трети российского экспорта, а в отдельные годы три четверти. А порт Санкт-Петербурга оставался наиболее предпочтительным для экспорта сибирского зерна. В итоге Россия контролировала более трети мирового зернового рынка.

Были и другие следствия этой непростой ситуации. Челябинск стал крупным экономическим центром. Здесь началось масштабное производство спирта. Начала действовать, по инициативе все того же Витте, государственная монополия на производство спиртного. В итоге из 10 миллионов пудов сибирского зерна производили 250 миллионов бутылок водки-«монопольки», а это до 100 миллионов рублей чистого дохода в казну. Бурно развивалось животноводство, мукомольная и маслобойная промышленность. До 40 % сибирского зерна оставалось теперь в Челябинске. Крестьяне в 200-верстовой зоне вокруг города работали на эти производства, доставляя зерно без повышенных тарифов.

К 1911 году Челябинские тарифы поэтапно будут отменены. Помещики были чрезвычайно недовольны. В одной из сибирских газет в 1909 году автор писал, что «орловские помещики взволновались. Телеграф сообщает, что «Орловское губернское земское собрание постановило ходатайствовать о сохранении перелома тарифа в Челябинске».

Сломать сибирское сельское хозяйство не получилось, да и задача такая не ставилась, но развернуться его потенциалу во всю ширь не дали.

Впереди на горизонте замаячили грозные события: Первая мировая, Революция и Гражданская война. О сибирском крестьянстве забыли.

.