Часть 2. Оппенгеймер и Берберова

Кино и мемуары. Константин КарагодаПродолжение 1 части https://telegra.ph/Oppengejmer-i-Berberova-11-27

Отрывок из книги Ирины Винокуровой "Нина Берберова: известная и неизвестная"

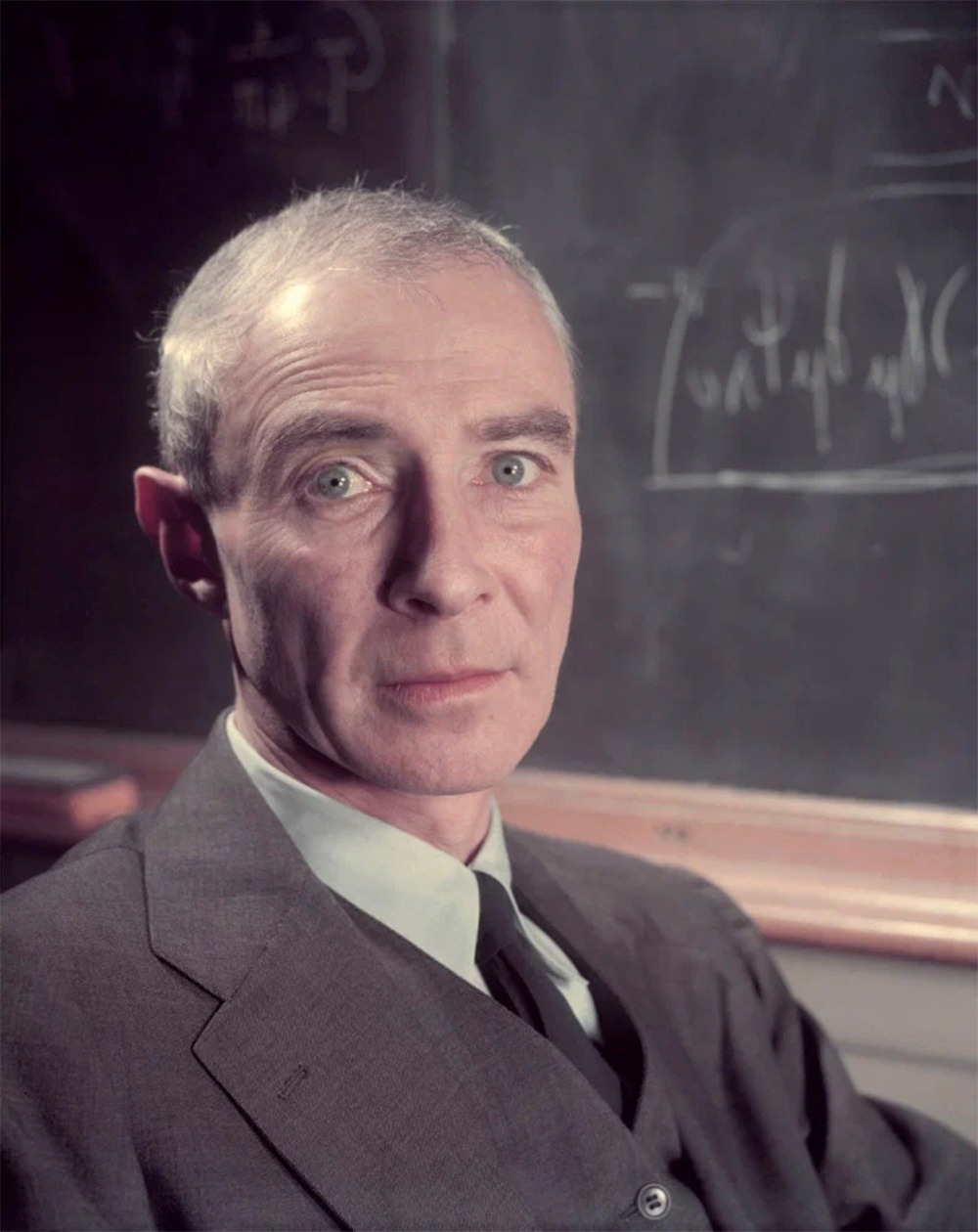

Конечно, такая откровенность с практически незнакомым человеком и – особенно – тот неожиданный оборот, который принял монолог Оппенгеймера, сильно напоминавший признание в любви, выглядят не только крайне странными, но и не особенно правдоподобными. Однако не стоит торопиться с выводами. Подобный всплеск чувств получает вполне правдоподобное объяснение в контексте определенных жизненных обстоятельств Оппенгеймера, обнародованных в наиболее полных его биографиях.

Речь идет о его многолетнем романе с Руфью Толман, женой его коллеги Ричарда Толмана, бывшей, как это можно заключить из слов биографов Оппенгеймера, его самой сильной и длительной любовью. Рискну предположить, что своего рода «реинкарнацию» Руфи, умершей в 1957 году, Оппенгеймер увидел в Берберовой, ибо между этими женщинами было на удивление много общего.

И та и другая были старше Оппенгеймера (Толман на одиннадцать лет, Берберова на три года), но возраст, очевидно, не имел для него особого значения. Значение имели другие свойства, которые отличали и Толман, и Берберову. Неизменно подтянутые и элегантные, они были близки и по внешнему типу, и по своим интеллектуальным амбициям (Толман была успешным клиническим психологом), а также по характеру – уравновешенному и жизнерадостному. И если Толман сумела стать для Оппенгеймера не только возлюбленной, но и главным конфидентом, советчиком и другом, то другого такого же человека, способного взять на себя все эти роли, он, похоже, рассчитывал обрести в Берберовой.

Правда, Берберова числилась замужем, но Оппенгеймер, скорее всего, об этом не знал. Однако он, видимо, знал о ее романе с Фишером, что к тому времени не представляло секрета для окружающих. Но подобная «ангажированность», как свидетельствует биография Оппенгеймера, его обычно не останавливала, а, напротив, подстегивала. Да и общеизвестная любвеобильность Фишера, продолжавшего одновременно ухаживать за своей молоденькой ассистенткой, внушала Оппенгеймеру надежду на успех.

Похоже, что он не собирался отступать от Берберовой, а она не собиралась его прогонять. Внимание Оппенгеймера не могло ей не льстить, хотя возможность перехода отношений за рамки чисто дружеских исключалась Берберовой с самого начала. Она дает это ясно понять в своих воспоминаниях, причем не только письменных, но и устных. Это явствует из дневниковых записей Юбера Ниссена, с которым Берберова говорила об Оппенгеймере. Судя по записям Ниссена, она обычно реагировала шуткой, когда Оппенгеймер начинал жаловаться на свою семейную жизнь. В частности, Берберова дала ему однажды такой совет: отправиться на Ривьеру, остановиться в хорошей гостинице, попросить найти ему красивую девушку (блондинку или брюнетку – в зависимости от его предпочтений) и забыть в ее объятиях все проблемы с женой. На эту шутку, однако, Оппенгеймер ответил достаточно серьезно, тихо сказав: «…слишком поздно».

Берберова, очевидно, в тот момент еще не знала, что следовать подобного рода советам Оппенгеймеру было действительно «слишком поздно». Он был уже болен той страшной болезнью, от которой скончался через год с небольшим. В феврале 1966 года у Оппенгеймера был обнаружен рак горла в продвинутой стадии. Эту дату называют его биографы, но Берберова относит обнаружение рака к декабрю предыдущего года. Ее ошибка объясняется, видимо, тем, что Оппенгеймер выглядел изможденным и плохо себя чувствовал уже в декабре. Как Берберова рассказала в своих воспоминаниях, а потом повторила Ниссену, в один из своих декабрьских визитов Оппенгеймер был настолько ослаблен, что заснул на диване в гостиной, пока она на кухне заваривала чай.

О поставленном диагнозе Оппенгеймер рассказал Берберовой сам. И при этом не скрыл, как свидетельствует воспроизведенный ею диалог, своей полной растерянности перед неутешительной перспективой:

…Я спросила его, что он думает о смерти (он упомянул о ней первым) – окончательный ли это конец или начало пути в какое-то неведомое место. Он сказал, что считает, что окончательный конец. – Но в таком случае не должно быть страха, не правда ли? – Да, страха нет, но есть нежелание. – C’est un faiblesse – сказала я. – Haben Sie keine Schwächen?– отвечал он со слабой улыбкой. <…> Затем он собрался домой, и я пошла проводить его до машины. – Боюсь, что я выгляжу совершенно раскисшим. Можно мне прийти к Вам снова? Нет, я не раскис, но только у Вас мне хорошо, спокойно… – Спасибо, конечно, приходите снова. – Ужасно мило с Вашей стороны меня приглашать. Мне, безусловно, недолго осталось, не возражайте, пожалуйста…

Судя по сохранившимся письмам и воспоминаниям, подобные разговоры были не в характере Оппенгеймера. Он редко и неохотно обсуждал свой диагноз с другими, а если обсуждал, то старался ограничиться краткой сводкой о самочувствии и планах лечения, эмоции же обычно оставлял при себе. Однако рассказанный Берберовой эпизод, дающий представление о душевном смятении Оппенгеймера, еще больше оттеняет то редкое мужество, которое, по свидетельству друзей и коллег, он проявлял во время болезни.

Неизменная сдержанность Оппенгеймера вызывала единодушное восхищение окружающих и – одновременно – заставляла задаваться вопросами, которые сформулировал в своем дневнике один из его хороших знакомых. После встречи с Оппенгеймером в октябре 1966 года он записал в своем дневнике:

Что думает этот человек на пороге смерти, человек, столь полный блестящих идей, столь мудрый во многих отношениях, столь хорошо разбирающийся в сложнейшем устройстве физического мира, – какие мысли проходят в его сознании, какие картины встают перед его глазами, когда-то ярко-голубыми, а сейчас потускневшими от боли и, видимо, лекарств, что он думает перед лицом неизбежного? [Lilienthal 1976: 300].

Те же вопросы волновали, естественно, и биографов Оппенгеймера, но – из-за отсутствия непосредственных свидетельств – им приходилось ограничиваться самыми общими соображениями, полагая, что любой человек в такой ситуации «думает о прошлом: принятых решениях, успехах и неудачах, в чем-то раскаиваясь, чем-то гордясь» [Wolverton 2008: 284]. И если им было достаточно хорошо известно, чем Оппенгеймер мог гордиться и чем гордился (например, – вопреки распространенной легенде – своей ролью в Манхэттенском проекте [Wolverton 2008: 264–267; Monk 2013: 685–687]), то с поводами для раскаяния дело обстояло сложнее. Биографы Оппенгеймера знали, что такие поводы у него имелись, но что думал и чувствовал в этой связи он сам, оставалось неясным.

Единственным документом, который давал возможность строить на этот счет какие-либо догадки, было письмо Оппенгеймера своему бывшему ученику, физику Дэвиду Бому, посланное незадолго до смерти. Обсуждая поднятый Бомом вопрос о чувствах ответственности и вины, Оппенгеймер писал, что у него эти чувства «всегда были связаны с настоящим» и что «до сих пор [ему] было этого более чем достаточно». Получалось, что Оппенгеймер был совершенно не склонен к излишней рефлексии по поводу прошедших событий, хотя, как пишут его биографы,«по причинам, известным только ему одному», он вычеркнул эти слова из окончательного текста письма [Wolverton 2008: 284].Похоже, однако, что воспоминания Берберовой помогают понять причины такой саморедактуры. Вычеркнутые слова просто-напросто не соответствовали действительности: Оппенгеймер был склонен к рефлексии над прошлым не меньше других смертных. Об этом свидетельствует такой его монолог, воспроизведенный в записках Берберовой: Меня разрушает не рак, я был разрушен уже давно. Я разрушил себя сам, и я начал рано. Что-то во мне всегда было не так. Что-то связанное с наиболее интимной частью меня. Никто не мог мне помочь. Я не хотел бы, чтобы Вы догадались, о чем я сейчас говорю. Я хотел бы, чтобы это осело в Вашей памяти как некая загадка, а не как признание. Но Вы, безусловно, догадываетесь, о чем я сейчас говорю.

Правда, сама Берберова не утверждает, что она догадалась, о чем говорил тогда Оппенгеймер. Но и не спешит опровергнуть его уверенность, намекая тем самым, что у нее имелись вполне конкретные соображения на этот счет. Конечно, о ряде эпизодов, свидетельствующих о рано проявившейся у Оппенгеймера тенденции к саморазрушению, Берберова заведомо знать не могла: они станут известны гораздо позднее. Однако ей было известно, в том числе со слов самого Оппенгеймера, что его семейная ситуация уже давно не способствовала ни душевному, ни даже физическому комфорту. У Берберовой были все основания думать, что, говоря о главных жизненных ошибках, Оппенгеймер имеет в виду свой отнюдь не идиллический брак, но ее мысли могли идти не только в этом направлении.

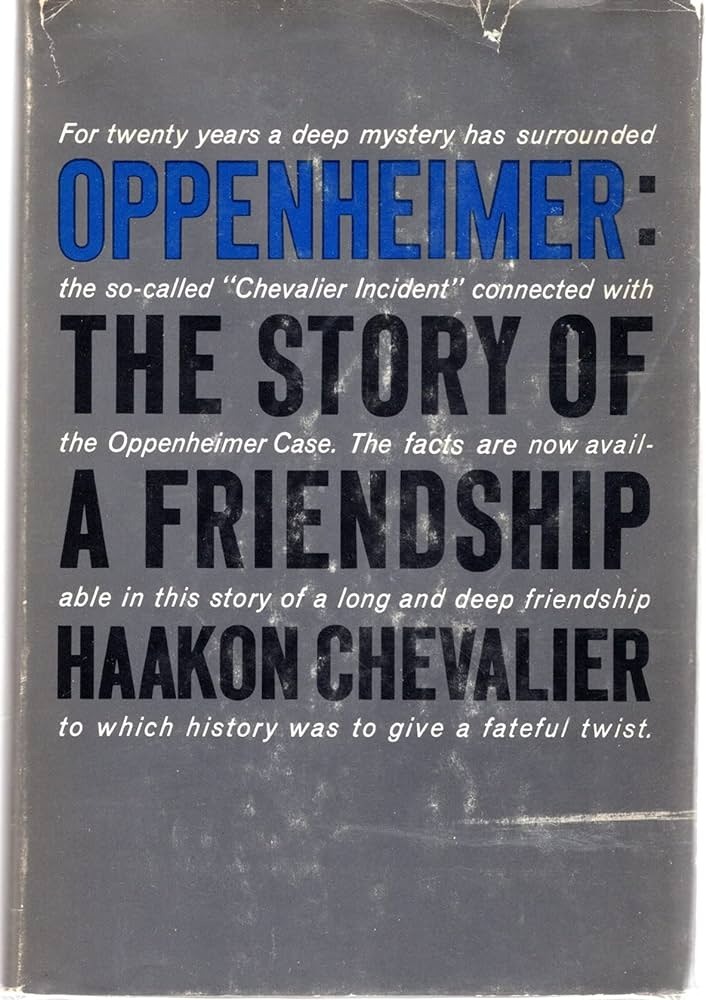

И из репортажей о судебных слушаниях 1954 года, и из бестселлера Роберта Юнга «Ярче тысячи солнц. Повествование об ученых-атомниках», опубликованном на немецком в 1956 году и вскоре переведенном на другие языки, и из вышедшей в 1965 году книги Хаакона Шевалье «Оппенгеймер: история дружбы» («Oppenheimer: The Story of a Friendship», 1965) Берберова могла знать о другом факте биографии Оппенгеймера, вполне катастрофичном по своим последствиям. Речь идет об «идиотской» (по собственному выражению Оппенгеймера) истории, случившейся в 1943 году, уже в пору его работы над ядерным проектом.

Несмотря на обусловленные этим проектом требования секретности, Оппенгеймер продолжал поддерживать свои давние связи в крайне левых кругах, в том числе и близкую дружбу с преподавателем Беркли Хааконом Шевалье, известным своими коммунистическими убеждениями. Во время их очередной встречи Шевалье сказал Оппенгеймеру, что один из его знакомых готов посодействовать в передаче научной информации человеку из Советского Союза и что он просил с ним об этом поговорить.

Оппенгеймер ответил резким отказом, но впоследствии решил, что этот разговор может стать известен ФБР и тогда повредить как ему самому, так и Шевалье, в невиновности которого он был убежден. Оппенгеймер связался с агентами ФБР и – с целью отвести от друга подозрения – сообщил им заведомо ложные сведения относительно обстоятельств вербовки, но скрыть, как он планировал, имя Шевалье ему не удалось.

В результате ничего не подозревавшему Шевалье был инкриминирован не столько реально состоявшийся разговор, сколько придуманная Оппенгеймером и гораздо более зловещая версия событий, что, естественно, обернулось потерей контракта в Беркли и невозможностью найти другую работу в США [Chevalier 1965: 61–84, 97–103]. Однако Шевалье оказался не единственной жертвой этой истории: в 1954 году она очень больно ударила и по самому Оппенгеймеру, всплыв во время судебных слушаний. Вынужденный публично признаться в попытке ввести ФБР в заблуждение, он выставил себя в крайне невыгодном свете, и это прямо повлияло на вынесенный вердикт.

Нельзя исключить, что, говоря о саморазрушении, Оппенгеймер имел в виду прежде всего этот ряд событий, и Берберова, возможно, так его и поняла. Однако уточнять, а тем более задавать вопросы она не стала, хотя вся история, начиная с истинных целей Шевалье (он утверждал, что хотел только предупредить своего ближайшего друга) и кончая поведением самого Оппенгеймера, должны были сильно ее интриговать. Конечно, проявлять в данном случае любопытство Берберовой не позволила деликатность, но также и осторожность. Ведь она не могла исключить, что в порыве все той же неожиданной для нее откровенности Оппенгеймер решил бы поведать ей некую тайну. Что бы тогда она стала делать?

Трудно сказать, насколько Берберова верила слухам об участии Оппенгеймера в шпионаже в пользу Советского Союза. Но она знала о его коммунистических убеждениях, в свое время достаточно сильных (на этом настаивал Шевалье), а также о том, что именно политические взгляды побуждали большинство разоблаченных ФБР ученых работать на Советский Союз. К таким людям относились герои трех прошедших в начале 1950-х процессов: и Клаус Фукс, и Дэвид Грингласс, и супруги Розенберг.

Эти судебные процессы к тому же свидетельствовали, что Манхэттенский проект, непосредственными участниками которого были Фукс и Грингласс, являлся предметом особого интереса для советской разведки. А в практически безграничных возможностях советской разведки Берберова не сомневалась, и дать свою голову на отсечение, что Оппенгеймер не был завербован, она вряд ли могла. Видимо, это обстоятельство и объясняет ту напряженность, которая не отпускала Берберову во время их общения и которая так ощутима в ее записках, в самом их тоне – местами на удивление отстраненном, если не сказать протокольном.

В последний раз Берберова встретилась с Оппенгеймером в середине февраля, за два дня до того, как его положили в больницу на операцию. Он не просто сообщил ей о предстоящей процедуре, но описал ее в подчеркнуто гаерском тоне, во всех клинических деталях, явно стараясь показать, что настроен по-бойцовски: Они сейчас знают, как надо делать эти операции, они не перерезают горло посередке и не вставляют в эту дырку постоянный «свисток», они сейчас делают надрез сбоку, в этом смысле они настоящие артисты, мастера! При надрезе сбоку они не повреждают голосовые связки. Я, наверное, смогу говорить, я, наверное, смогу даже петь. Представьте себе, что я появляюсь у Вас и исполняю Вам арию…

Прощаясь, Оппенгеймер попросил Берберову, чтобы она не навещала его в больнице. Он сказал, что если все будет в порядке, если он сможет говорить, двигаться, водить машину, то, как только он выйдет, позвонит и приедет: «Если я не объявлюсь, это совершенно не будет значить, что я не хочу Вас видеть, это будет значить, что я не хочу, чтобы Вы меня видели».

Оппенгеймер больше не приехал и не позвонил, но такой поворот событий удивления не вызывает. После операции ему был назначен трехнедельный курс радиотерапии, и хотя опухоль вроде бы уменьшилась, Оппенгеймер чувствовал себя по-прежнему плохо – мгновенно уставал, с трудом говорил, мог есть только жидкую пищу – и из-за сохранявшихся болей в горле, и из-за начавшихся проблем с зубами [Michelmore 1969: 253–254; Bird, Sherwin 2005: 583; Wolverton 2008: 280–283].

Он старался по возможности работать, появляться в институте (с поста директора он вскоре ушел), но представать пред Берберовой в подобном виде ему вряд ли хотелось. Она знала о состоянии Оппенгеймера от Фишера, который с ним изредка виделся и, главное, получал регулярные сводки о его здоровье от общих знакомых. Эти сводки становились все более печальными, ибо рак, несмотря на усиленное лечение, продолжал распространяться. И, будучи в курсе положения вещей, Берберова не делала попыток восстановить с Оппенгеймером связь.

Она сделала попытку с ним связаться только в конце января 1967 года, через десять месяцев после их последней встречи. Именнов это время Фишер узнал от одного из близких друзей Оппенгеймера, что он очень плох, никого не принимает, но его бы хотел увидеть. Фишер, очевидно, рассказал об этом Берберовой, и тогда она решила написать Оппенгеймеру письмо. Как Берберова объясняет в своих воспоминаниях, ей хотелось сделать это письмо максимально теплым, но в то же время не выходящим за рамки обычного дружеского послания, ибо было неясно, попадет ли оно самому Оппенгеймеру в руки. Ответа Берберова не получила, а потому не узнала, дошло ли ее письмо по назначению. Но если у нее и имелась на это надежда, то она должна была испариться после того, как Фишер навестил Оппенгеймера и доложил, так сказать, обстановку.

Этот визит, состоявшийся 16 февраля, то есть за двое суток до кончины Оппенгеймера, Фишер описал в письме одному из их общих знакомых, а потому нам известны все детали их встречи. Перед тем как прийти, Фишер созвонился с женой Оппенгеймера Китти, договорившись о дне и времени визита, но когда он пришел, на звонок никто не ответил. Довольно долго прождав у двери, Фишер собрался уже уходить, но Оппенгеймер заметил его из окна своей спальни на втором этаже, сам спустился вниз и ему открыл. Из-за болезни он практически оглох и звонков не слышал, а Китти, как выяснилось, спала, и в доме, к изумлению Фишера, никого больше не было:

Роберт… хотел помочь мне снять пальто, но я не позволил, и мы сели друг против друга за совершенно пустой стол. Я старался по возможности говорить сам, рассказал ему о Тони, которая делает кое-какую работу для Кеннана и стеснялась позвонить мне по поводу возникших вопросов, но в конце концов позвонила, и я уверил Роберта, что готов всегда и во всем ей помогать. Когда он пытался говорить, то говорил настолько невнятно, что я понимал одно слово из пяти. Он сказал, как я понял, что Китти легла спать, велев разбудить, когда я приду. Но я ответил, что сон очень важен и что будить не надо, и он согласился, добавив, что сейчас она плохо спит. Потом он вроде бы задал мне несколько вопросов, но я не разобрал, что он хотел сказать, и отвечал наугад и, возможно, совсем не о том, о чем он спрашивал. <…> Затем я дал Роберту две принесенные с собой главы моей книги. Он начал читать. Прочитал первую страницу и вторую страницу главы о Германии в 1920-х и спросил, где я взял материалы. – «В Берлине?» – хотя в центре страницы была сноска, в которой говорилось, что я взял их прошлым летом в Бонне. <…> Он выглядел страшно исхудавшим, волос почти не осталось, сухие губы растрескались. Когда он читал, то шевелил губами, как будто произносил про себя слова, и, видимо, понимая, что это производит неприятное впечатление, старался прикрыть рот своей исхудавшей костистой рукой, а ногти были совершенно синими. Он предложил мне выпить и протянул руку к стоявшему на крае стола стакану, в котором были остатки какой-то красной жидкости, но не дотянулся, и я, конечно, поторопился его заверить, что не стоит беспокоиться. Посидев минут двадцать, я сказал, что мне, пожалуй, пора уходить, и он ответил еле ворочавшимся языком: «Приходите еще»…

Скорее всего, в тех же самых подробностях Фишер рассказал о своем визите Берберовой. Видимо, именно с этим рассказом связана запись в ее дневнике, сделанная 17 февраля и начинающаяся крайне необычными для нее словами: «Мрак на душе». Точно теми же словами начинается и запись от 18 февраля. В этот день утром друзьям Оппенгеймера стало известно, что ночью он умер. Любопытно, однако, что причины такого своего настроения Берберова не объясняет и имени Оппенгеймера не называет. В дневнике не отмечена и состоявшаяся через несколько дней панихида, на которой Берберова, скорее всего, присутствовала (на ней было более шестисот человек!) и которую хотя и кратко, но описала в своих воспоминаниях.

Как ни странно, имя Оппенгеймера в дневниках Берберовой не появляется ни разу. Правда, дневниковые записи за 1965 год в ее архиве сохранились лишь за три летних месяца, а записи за апрель, когда Берберова познакомилась с Оппенгеймером, и записи за декабрь, когда они встретились снова, отсутствуют. Отсутствуют и записи за январь, февраль и первую половину марта 1966 года, когда состоялись их последние встречи.

Нет сомнений, что сохранившиеся дневниковые записи, сделанные на вырванных из толстой тетради страницах, являлись когда-то частью большего целого. А это означает, что Берберова продолжала вести дневник на протяжении всех этих месяцев, но на каком-то этапе его уничтожила. Конечно, у нее могло быть много причин для такого поступка, но нельзя исключить, что одной из них было упоминание в дневнике Оппенгеймера. Неслучайно в дошедших до нас записях за два последующих года —1966-й и 1967-й – Берберова старательно избегает называть его имя, причем даже тогда, когда оно просто не могло не всплыть. Умолчание о смерти Оппенгеймера и состоявшейся панихиде – примеры самые красноречивые, но не единственные. Берберова не пишет в дневнике и про упомянутое в ее воспоминаниях письмо Оппенгеймеру, хотя имела привычку отмечать все написанные письма, да и копии письма, вопреки обыкновению, она не оставила.

Почему Берберова поступала таким образом, разумеется, можно только гадать, но, скорее всего, ею двигало желание себя обезопасить. Оппенгеймер продолжал находиться под наблюдением ФБР и после получения премии Ферми, о чем знал и он сам, и многие из его окружения, в том числе и Фишер. А потому Берберова не исключала, что может тоже попасть под наблюдение спецслужб.

Разумеется, в ее контактах с Оппенгеймером не содержалось ни малейшего криминала. Но Берберова не могла не учитывать, что если бы ФБР проявило интерес к ее персоне, то мог всплыть некий факт ее биографии, который как раз криминал содержал, хотя и совершенно иного свойства: заключенный в середине 1950-х годов фиктивный брак. К середине 1960-х Берберова и человек, считавшийся ее мужем, уже с трудом переносили друг друга, и соблюдать необходимый декорум становилось все труднее. Словом, вывести их на чистую воду не представляло большого труда.

Такая возможность Берберову пугала всегда, но во второй половине 1960-х особенно. Именно тогда отношение советских властей к эмигрантам первой волны существенно изменилось, и для Берберовой открылись непредставимые до этого возможности. Как уже говорилось, ей было предложено принять участие в создании советско-американского фильма «Чайковский», который предполагалось снимать по ее книге. Подписав контракт и получив задаток, Берберова допускала, что если все пойдет по плану, то и «Курсив» может быть издан в СССР. Неудивительно, что брать без крайней нужды на себя дополнительный риск ей казалось весьма неразумным.

Другое дело, что участие Берберовой в работе над фильмом «Чайковский» (1970) окажется минимальным. О том, что ее имя даже не появится в титрах, Берберовой расскажут знакомые, так как фильм будет идти только в России (в Америке не нашлось покупателей).

Словом, все связанные с «Чайковским» надежды в итоге рухнут, а значит, и все опасения окажутся напрасными. Так что если дело было в Оппенгеймере, то дневниковые записи Берберова уничтожила зря. Однако потомки не оказались в накладе: вместо отрывочных дневниковых записей Берберова оставила об Оппенгеймере достаточно подробные воспоминания.

Стоящая под ними дата – март 1967 года – говорит о том, что Берберова села писать воспоминания практически сразупосле смерти Оппенгеймера. Его кончина, вызвавшая огромный резонанс во всем мире, высветила важность всех относящихся к Оппенгеймеру свидетельств, и это, очевидно, и побудило Берберову взяться за перо.Судя по рукописи, она работала над воспоминаниями исключительно тщательно, перепечатывая и подклеивая куски текста, а затем снова их редактируя. Правда, вместо нескольких дат она была вынуждена оставить пробелы (дневник к тому времени, очевидно, был уничтожен), видимо, собираясь их заполнить позднее и тогда перепечатать рукопись начисто. Но эти пробелы так и не были заполнены, а рукопись – перепечатана. Берберова, возможно, собиралась еще что-то изменить или добавить, и, скорее всего, она так бы и сделала, если бы стала писать продолжение автобиографии, где собиралась рассказать об Оппенгеймере (его имя в плане «Книги» стояло под номером 5).

И если в первых биографиях «отца атомной бомбы» авторы не имели возможности говорить о его семейных проблемах открыто, то после смерти вдовы Оппенгеймера (в 1972-м) и самоубийства его дочери Тони (в 1977-м) ситуация стала постепенно меняться. Начиная с середины 2000-х годов появился целый ряд фундаментальных исследований, однако и на фоне всех этих книг записки Берберовой не теряют своей значимости. Они выставляют трагическую фигуру Оппенгеймера в еще более трагическом свете, свидетельствуя о той тоске по любви и сочувствию, которая снедала его в последние годы.

Этот факт внутренней жизни Оппенгеймера остался неизвестен его биографам, но наличие подобной лакуны удивления не вызывает. Об исключительной закрытости Оппенгеймера в один голос твердили все знавшие его люди, и о том же свидетельствует его внушительный архив, включая обширную переписку [Monk 2013: 694]. Однако к Берберовой Оппенгеймер повернулся совсем другой своей стороной.

Наверное, она не была единственным человеком, с кем он позволял себе быть столь обезоруживающе откровенным, однако авторы его биографий затрудняются назвать в этом плане чьи-либо конкретные имена, за исключением Руфи Толман. Но Руфь не оставила об Оппенгеймере воспоминаний и практически все его письма уничтожила перед смертью. А в отсутствие этих документов записки Берберовой обретают особую ценность.

Однако эти записки важны не только для биографии Оппенгеймера, но – в неменьшей степени – и для собственной биографии Берберовой. Внушительный ряд знаменитостей, с которыми ее столкнула судьба и которые не остались равнодушными к ее женскому очарованию и человеческой незаурядности, пополнил не кто-нибудь, а Роберт Оппенгеймер. А это, согласимся, выглядит эффектно.