Botros 20 - La filosofia della pace

Jessica Mauro (https://t.me/BotrosGiornale) [Art. 7 Gennaio 2024]

La filosofia della pace, dobbiamo sapere, nasce quando ormai la filosofia della guerra ha esaurito tutte le sue possibilità e insieme ha dimostrato rispetto all'aumento quantitativo e qualitativo delle guerre tutta la sua impotenza. Parafrasando uno dei detti più celebri di Marx, si potrebbe dire che una filosofia della pace nasce quando ci si comincia a rendere conto che non si tratta più di interpretare la guerra ma di cambiarla, o in altre parole non si tratta più di trovare sempre nuove e più ingegnose giustificazioni della guerra, ma di eliminarla per sempre.

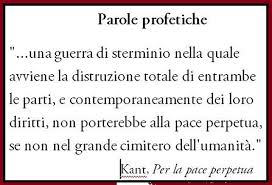

Anche se ha avuto dei precedenti, tra i quali il più importante è certo il progetto dell'abate di SaintPierre (1713), il primo grande filosofo della pace nel senso qui inteso è stato Kant, il quale pubblica nel 1795 sotto forma di trattato internazionale un progetto per la pace perpetua. Per capire il significato storico di questa operetta deve far cadere l'accento non tanto sull'idea della pace quanto sul progetto di renderla perpetua, vale a dire di rendere per la prima volta possibile un mondo in cui la guerra sia cancellata per sempre come modo per risolvere le controversie fra gli Stati.

Proprio in quanto la pace è sempre stata considerata come la negazione della guerra, il problema della pace era sempre stato posto come il problema di una pace parziale che avrebbe dovuto porre termine a una guerra parziale o a un periodo limitato nel tempo di guerre in una parte della terra, come fine di una determinata guerra o di una serie di guerre limitate, non come fine di tutte le guerre possibili. La pax romana, l'unica pace duratura conosciuta nel mondo antico, era la pace imposta da una potenza imperiale entro i limiti in cui si era esteso il proprio dominio.

Non diverso è il concetto della pax britannica o americana o sovietica nell'età moderna e contemporanea. L'ideale della pace universale era contenuto nel messaggio cristiano ma era, per un verso, un ideale fuori della storia, o per meglio dire era il concetto di una storia profetica (che è una storia soltanto sperata o immaginata, rivelata da una potenza che è fuori della storia), per un altro verso esso pretendeva di essersi realizzato nella creazione dell'impero concepito come una monarchia, se non concretamente, tendenzialmente universale.

Dissoltosi l'universalismo religioso con la Riforma e con la moltiplicazione delle confessioni e delle sette cristiane e contemporaneamente venuta meno la pretesa universalità dell'impero con la formazione dei grandi Stati territoriali, l'ideale della pace universale fu abbandonato. La soluzione degli inevitabili conflitti fra Stati sovrani fu affidata all'equilibrio delle forze, che peraltro non escludeva, anzi in un certo senso includeva, la guerra come rimedio all'eventuale, prevedibile e sempre tenuto presente, squilibrio e come causa di un nuovo equilibrio.

Durante il dominio della teoria dell'equilibrio, uno dei bersagli polemici fu costantemente proprio l'idea di una monarchia universale, considerata come una perenne minaccia all'indipendenza degli Stati. L'idea della pace universale non solo perdette vigore, ma fu condannata, non concependosi altro modo con cui potesse essere attuata che un grande Stato dispotico.

Al di fuori della dottrina dell'equilibrio delle potenze, per cui la pace è sempre uno stato provvisorio, e la guerra non solo è sempre possibile ma è, in caso di rottura dell'equilibrio, necessaria, il tema della pace fu oggetto di sermoni o prediche morali, produsse una vasta ma inascoltata letteratura di invettive contro i disastri e i lutti delle guerre, di esecrazione della violenza sfrenata, in nome dei principi della morale evangelica, di esaltazione dei benefici della concordia e della convivenza tranquilla. Una letteratura tanto più diffusa e tanto emotivamente più intensa quanto più gli orrori della guerra erano prossimi e udibili i lamenti delle vittime.

Una soluzione razionale del problema della pace universale poteva nascere soltanto dall'ipotesi hobbesiana di uno stato primordiale dell'umanità caratterizzato dalla guerra di tutti contro tutti, uno stato tanto perverso che da esso l'uomo doveva assolutamente uscire: l'antitesi radicale della guerra di tutti contro tutti non avrebbe potuto essere razionalmente che la pace di tutti con tutti, appunto la pace perpetua e universale.

Ma Hobbes non trasse tutte le conseguenze dalla premessa. La prima e fondamentale legge naturale, che impone all'uomo, secondo Hobbes, di uscire dallo stato di guerra e di cercare la pace, induce gli individui naturali a dar vita a quelle comunità parziali che sono gli Stati, in cui il titolare del diritto di usare la spada, cioè la forza coattiva, e quindi del potere d'impedire all'interno della propria sfera di comando le guerre private, è uno solo, il sovrano. Ma i sovrani continuano a vivere nei loro reciproci rapporti nello stato di natura, e quindi in uno stato perenne di guerra, se non attuale, potenziale.

Quali siano le ragioni per cui Hobbes non abbia prospettato neppure in un lontano avvenire il superamento dello stato di natura fra gli Stati mediante quello stesso patto di unione che aveva fatto uscire dallo stato di natura i singoli individui, può essere soltanto oggetto di congetture: l'unica affermazione che si può fare con certezza è che nell'età in cui visse Hobbes l'ideale della pace perpetua non poteva apparire se non come una chimera.

Il tema hobbesiano è presente alla mente di Kant. La pace perpetua può essere conseguita soltanto quando anche gli Stati saranno usciti dallo stato di natura nei loro rapporti reciproci così come sono usciti gl'individui. Per ottenere lo scopo debbono stipulare un patto che li unisca in una confederazione permanente (foedus perpetuum).

A ben guardare anche Kant si ferma a mezza strada: il patto che dovrebbe unire gli Stati non è, secondo Kant, il pactum subiectionis in base al quale i contraenti si assoggettano a un potere comune: è un pactum societatis, che in quanto tale non dà origine a un potere comune al di sopra dei singoli contraenti. Giuridicamente è una confederazione, che Pufendorf aveva fatto rientrare nella categoria delle respublicae irregulares, non uno Stato federale, di cui il primo esempio nella storia furono gli Stati Uniti d'America, la cui nascita, avvenuta pochi anni prima della pubblicazione del suo opuscolo, Kant non ignorava.

Usando le stesse categorie kantiane, lo stato giuridico di una confederazione, proprio per la mancanza di un potere comune, avrebbe continuato a essere uno Stato di diritto provvisorio, e non si sarebbe trasformato in uno Stato di diritto perentorio. Quale sia la ragione per cui Kant si sia fermato alla società di Stati e non sia giunto a proporre uno Stato di Stati, risulta abbastanza chiaramente dal testo: anche Kant era dominato dalla stessa preoccupazione che aveva indotto i fautori dell'equilibrio delle potenze a paventare la formazione di una monarchia universale.

Lo Stato di Stati era visto anche da Kant come una nuova e ineluttabile forma di dispotismo. A correggere peraltro la soluzione incompleta dal punto di vista di una teoria generale dello Stato, Kant introduce come garanzia dell'efficacia del patto una condizione sino allora non prevista e che per la sua novità costituisce ancor oggi un tema di dibattito: gli Stati che stabiliscono il patto di alleanza perpetua debbono avere la stessa forma di governo e questa deve essere repubblicana.

Che cosa intendesse realmente Kant per repubblica si può qui omettere, se pure con l'avvertenza che non bisogna confondere il significato kantiano di repubblica con quello attuale. Essenziale era per Kant una forma di governo in cui il popolo potesse controllare le decisioni del sovrano, in modo da rendere impossibili le guerre come atto arbitrario del principe, o, per ripetere le sue stesse parole che ancor oggi non hanno perduto nulla della loro efficacia:

‟Se è richiesto l'assenso dei cittadini per decidere se la guerra debba o non debba venir fatta, nulla è più naturale del fatto che, dovendo decidere di far ricadere su se stessi tutte le calamità della guerra [...], essi rifletteranno a lungo prima di iniziare un così cattivo gioco"

(Per la pace perpetua, Roma 1985, p. 11).

A ogni modo, quale che fosse la forma di governo auspicata, nella condizione posta da Kant per l'instaurazione di uno stato di pace stabile viene fatta valere anche l'esigenza, tutt'altro che trascurabile, dell'omogeneità degli Stati contraenti rispetto al loro regime interno, un'esigenza che risponde a un principio di eguaglianza dei contraenti, non solo estrinseca in quanto essi debbono essere enti sovrani, ma anche intrinseca, in quanto debbono essere enti sovrani retti da costituzioni simili.

Naturalmente tale esigenza non solo spostava la realizzazione della prospettata confederazione molto lontano nel tempo, ma ne limitava la possibile estensione, come la limita anche oggi. L'unione attuale degli Stati è quasi universale, ma proprio per il fatto di comprendere potenzialmente tutti gli Stati non è omogenea, essendo irrilevante nel diritto internazionale la forma di governo ai fini del riconoscimento di una comunità politica come Stato, conformemente al principio di effettività.

L'idea illuministica che la principale causa di guerra fosse il dispotismo, il potere incontrollabile del principe, l'idea che aveva suggerito a Kant il primo articolo del suo trattato per una pace perpetua, era destinata a fare molta strada nel secolo successivo, dando origine a una delle principali correnti di pacifismo, al pacifismo cosiddetto democratico, secondo cui solo l'abbattimento dei troni e l'instaurazione di Stati fondati sulla sovranità popolare avrebbe liberato l'umanità dal flagello della guerra, o, per usare la popolarissima formula mazziniana, la pace sarebbe stata assicurata soltanto quando alla Santa Alleanza dei re si fosse sostituita la Santa Alleanza dei popoli.

Questa formula è stata male interpretata quando si è voluto disconoscerla osservando che la storia di questo secolo ha dimostrato che anche gli Stati democratici hanno condotto guerre lunghe e sanguinosissime. Ciò che Kant aveva voluto affermare, o per lo meno ciò che si può ancora ricavare di utile dalla proposta di Kant, è che gli Stati democratici, giungono nei loro rapporti reciproci più difficilmente allo stato di guerra che non gli Stati dispotici o non omogenei.

Questa tesi è stata ripresa recentemente, se pure con intenti apologetici, per sostenere l'impossibilità di una guerra fra gli Stati che appartengono al blocco delle cosiddette democrazie occidentali, ed è stata ripresa proprio partendo dal pensiero di Kant. La stessa tesi, del resto, dell'impossibilità di guerre tra paesi a regime omogeneo è stata sostenuta anche per quel che riguarda i paesi socialisti, se pure con un argomento diverso: la ragione principale delle guerre moderne non sarebbe tanto il dispotismo, ovvero il regime politico, quanto il capitalismo, specie nella fase estrema dell'imperialismo, vale a dire il regime economico e sociale.

Di conseguenza l'eliminazione della guerra dipenderebbe non dal passaggio dal dispotismo alla democrazia, ma dalla vittoria del socialismo sul capitalismo. Per quanto lo storico debba astenersi da facili e quasi sempre imprudenti generalizzazioni, l'esperienza di questi ultimi quarant'anni succedutisi alla fine della seconda guerra mondiale indurrebbe a dare più ragione ai sostenitori del pacifismo democratico che a quelli del pacifismo socialista: alcune guerre tra paesi socialisti, come quella, se pure soltanto iniziata, tra Unione Sovietica e Cina, quella tra Unione Sovietica e Cecoslovacchia e quella tra Viet Nam e Cambogia, hanno posto degli interrogativi cui gli stessi marxisti hanno più volte cercato di dare una risposta, talora correggendo o reinterpretando i testi canonici per farli corrispondere ai fatti, talora correggendo o reinterpretando i fatti per farli corrispondere ai testi.

Tanto il pacifismo democratico quanto quello socialista possono farsi rientrare nella categoria più ampia del pacifismo istituzionale, vale a dire in quella teoria o complesso di teorie che considera come causa precipua delle guerre il modo con cui sono regolati e organizzati i rapporti di convivenza tra individui e tra gruppi, che sono pur sempre al limite rapporti di forza ovvero rapporti in cui la soluzione decisiva del conflitto spetta in ultima istanza alla forza. L'istituzione per eccellenza contro la quale si rivolgono entrambe le dottrine pacifistiche, se pure in una diversa prospettiva e con diversi effetti, è, nel periodo storico attuale, lo Stato.

Con questa differenza: il bersaglio dell'una è lo Stato dispotico, una forma particolare di Stato, non lo Stato in generale; il bersaglio dell'altra è lo Stato capitalistico, una forma particolare di Stato che peraltro rappresenterebbe nella sua massima esplicazione l'essenza stessa dello Stato come strumento di dominio di una classe sull'altra. Da questa diversa posizione del problema derivano conseguenze molto diverse, alla fin fine opposte.

Il pacifismo democratico non mira all'eliminazione dello Stato, ma alla sua trasformazione in modo che il potere dei governanti sia controllato dai governati, nella fiducia o nell'illusione che, qualora tutti gli Stati fossero governati democraticamente, il conflitto tra uno Stato e l'altro non potrebbe mai giungere alla fase finale del conflitto armato.

Il pacifismo socialista partendo dalla convinzione che ogni Stato è per sua natura dispotico, è sempre una ‛dittatura' di una classe sull'altra, anche lo Stato di transizione, in quanto dittatura del proletariato - mira invece non tanto alla trasformazione di un determinato tipo di Stato, quanto all'eliminazione o estinzione dello Stato in quanto tale, a una società senza Stato. La logica conclusione del primo è la società universale degli Stati, anzi nelle teorie più avanzate che sono andate oltre il progetto di Kant, una federazione di Stati, in cui il rapporto fra lo Stato universale e i singoli Stati dovrebbe essere dello stesso tipo del rapporto fra Stato centrale e Stati membri in uno Stato federale democratico, come gli Stati Uniti; la logica conclusione del secondo è invece la scomparsa di ogni forma di Stato.

Il primo vede la soluzione definitiva del problema della guerra fra Stati in un processo di graduale e sempre più ampia statalizzazione, ovvero nella formazione di Stati sempre più ampi e di leghe di Stati sempre più salde, nello stesso tipo di processo che ha caratterizzato lo sviluppo delle società storiche dalla tribù primitiva ai grandi Stati attuali, che sono spesso non a caso essi stessi agglomerati di precedenti Stati minori. Il secondo vede la soluzione del problema nel processo inverso di destatalizzazione fino all'instaurazione di una forma di convivenza non mai vista prima d'ora, tenuta insieme non più dalla forza, se pure regolata e limitata, ma dalla concordia naturale conseguente all'abolizione dei conflitti di classe.

Al termine del primo processo, che è concepito come un processo evolutivo, insito nella stessa natura delle cose, ci sarebbe non la fine del regno della forza, ma l'espansione del regno della forza, se pure tenuta a freno dal controllo popolare, sino a comprendere non solo i rapporti interni degli Stati ma anche i loro rapporti esterni. Al termine del secondo processo, che è concepito come un processo rivoluzionario, un vero e proprio salto qualitativo e insieme un totale cambiamento di rotta rispetto al corso storico dell'umanità, ci sarebbe la trasformazione del regno della forza nel regno della libertà.

Si può far rientrare nel pacifismo istituzionale anche il movimento per la pace che, particolarmente vivo nel secolo scorso ma non del tutto spento ancor oggi, si ispirò all'idea caratteristica del pensiero liberale, secondo cui il ricorso alla forza per risolvere i conflitti internazionali sarebbe automaticamente cessato quando l'‟esprit de commerce", o dello scambio, per riprendere le parole stesse di Benjamin Constant, avrebbe a poco a poco preso il sopravvento sull'‟esprit de conquête", o del dominio, quando, con altra immagine, cara ai teorici del libero-scambismo, nei rapporti internazionali il mercante avrebbe preso il posto del guerriero.

Nella filosofia della storia di Spencer, che rappresentò l'espressione più conseguente della dottrina liberale, secondo cui lo Stato deve governare il meno possibile, all'espansione della società civile lasciata libera dalle pastoie governative deve corrispondere un graduale restringimento dei poteri e delle funzioni dello Stato. L'idea del pacifismo mercantile si rivela nella tesi che l'età delle società militari, che aveva contrassegnato la storia millenaria dell'uomo, sarebbe stata sostituita gradualmente dall'età delle società industriali, la cui caratteristica saliente sarebbe stata proprio quella di non aver bisogno di ricorrere alla violenza dello scontro bellico per risolvere i problemi essenziali dello sviluppo economico e civile.

Anche questa sorta di pacifismo è di tipo istituzionale, perché anch'esso trova il rimedio allo scatenamento delle guerre in un mutamento dell'istituzione statale, consistente nella drastica riduzione dei suoi poteri tradizionali. Anche per esso il bersaglio principale è lo Stato, l'istituzione che nel passato deve essere considerata come la causa principale di tutte le specie di guerre, comprese le guerre civili o infrastatali, se pur avendo riguardo non alla forma di governo, come il pacifismo democratico, non al sistema di dominio in quanto tale, come il pacifismo socialista, ma al rapporto fra la società da lasciare espandere e lo Stato da ridurre ai minimi termini, vale a dire alla maggiore o minore estensione dei poteri dello Stato.

Riassumendo, il pacifismo istituzionale ha preso queste tre forme: non ci sarà vera pace se non quando i popoli si saranno impadroniti del potere statale; non vi sarà vera pace se non quando l'organizzazione militare avrà perduto gran parte del proprio vigore a vantaggio dell'organizzazione industriale; non vi sarà vera pace se non quando la società senza classi avrà reso inutile il rapporto di dominio in cui è sempre consistita l'organizzazione politica di una determinata comunità. Tre pacifismi che si dispongono a tre diversi livelli di profondità: al livello dell'organizzazione politica, il primo, della società civile il secondo, del modo di produzione il terzo.

Ciò che hanno in comune è la considerazione della pace come il risultato di un processo storico predeterminato e progressivo, in cui è iscritto come risultato necessario il passaggio da una fase storica, in cui le diverse tappe dell'avanzamento umano sono state l'effetto di guerre, a una fase nuova, in cui, se pure per ragioni diverse, regnerà la pace perpetua, perché si verrà sviluppando una forma di convivenza così diversa da quella che ha caratterizzato la storia umana sino a oggi da rendere sempre più improbabile la guerra come mezzo per risolvere i conflitti (concezione democratica della pace), oppure sempre più diffusi i conflitti che non hanno bisogno della guerra per essere risolti (concezione mercantile della pace), oppure ancora sempre più rari gli stessi conflitti per cui individui e gruppi in altre epoche storiche sono ricorsi alla guerra (concezione socialista della pace).

A dispetto della realtà storica, di una società umana sempre bellicosa e conflittuale, queste tre filosofie della pace perseguono l'ideale di una società rispettivamente non bellicosa, oppure conflittuale ma non bellicosa, oppure addirittura non conflittuale. Al di qua del pacifismo istituzionale nelle sue varie forme storiche, si colloca un pacifismo meno ambizioso, se pure anche meno efficace qualora riuscisse nel suo intento, che si può chiamare strumentale, in quanto si propone non tanto di cambiare o distruggere le istituzioni cui si attribuisce la causa prima della guerra, quanto di togliere dalle mani dei soggetti che hanno il potere di fatto, e il diritto, di provocare e condurre conflitti anche violenti, i mezzi di cui l'uomo, a differenza di tutti gli altri animali, si vale per esercitare la violenza: le armi.

Al di là del pacifismo istituzionale si colloca invece una forma di pacifismo molto più ambizioso, e anche più efficace se avesse qualche lontana possibilità di realizzazione (ma di tutti i pacifismi è il più utopistico), che si può chiamare etico, perché cerca la soluzione al problema della guerra esclusivamente nella natura stessa dell'uomo, nei suoi istinti da reprimere, nelle sue passioni da indirizzare verso la benevolenza anziché verso l'ostilità, nelle motivazioni profonde che possono spingerlo al bene o al male secondoché siano orientate verso l'agire egoistico o altruistico.

Di tutte le forme di pacifismo il più radicale è quello etico: più radicale nel senso che ritiene che per risolvere il problema della guerra occorra andare alle radici del fenomeno, all'uomo stesso, e pertanto il compito di fare la guerra alla guerra debba spettare più che ai giuristi, più che ai diplomatici e agli uomini politici, ai curatori di anime o di corpi, siano essi sacerdoti o filosofi, pedagoghi o psicologi, missionari o antropologi, moralisti o biologi, secondoché la ragione ultima della guerra debba essere ricercata in un difetto morale dell'uomo, sia poi questa deficienza ricondotta a un evento della storia religiosa dell'umanità (il peccato originale) oppure spiegata attraverso le categorie dell'etica naturalistica o razionalistica (il dominio delle passioni), o sia, all'opposto, ritrovata nella sua natura istintiva, nella irrefrenabile aggressività, in parte naturale in parte culturale, che si scatena di fronte all'ostilità della natura o dell'altro uomo.

Questa forma di pacifismo trova oggi una delle sue espressioni più diffuse in tutte quelle iniziative che si raccolgono intorno al tema dell'‛educazione alla pace'. Il fulcro di questo movimento sta nell'idea che ci saranno guerre sino a che vi sarà un uomo che considera un altro uomo come nemico. Il nemico è colui che deve essere annientato. È colui che non può esistere se devo continuare a esistere io. La regola fondamentale del rapporto nemico-nemico è quella dei gladiatori nel circo: mors tua vita mea.

È tal rapporto che non può finire se non con la vittoria dell'uno sull'altro. Per quanto varie e multiformi siano le direzioni verso cui si muove l'educazione alla pace, essa ha, con maggiore o minore consapevolezza, questa motivazione di fondo: ‟Fa in modo di non considerare mai nessun altro uomo, per qualsiasi ragione, il tuo nemico".

Di qua l'importanza che vi assume lo studio della storia, delle guerre, delle loro cause e dei loro effetti, della violenza intraspecifica ed extraspecifica, negli animali e negli uomini, lo studio della psicologia e della sociologia del conflitto, delle istituzioni giuridiche come insieme di regole per la limitazione dell'uso della forza, lo studio delle relazioni internazionali in cui sino a ora la guerra è stata giudicata, in certe condizioni, legittima, lo studio della storia degli strumenti bellici e del loro progressivo accrescimento, seguito da una precisa informazione circa lo stato attuale degli armamenti e della loro capacità di superuccidere (overkill), vale a dire di uccidere più volte l'avversario; lo studio di tutte quelle discipline insomma attraverso cui l'educando può farsi un'idea sempre più stringente e convincente di quella che alle soglie della prima guerra mondiale fu chiamata la ‟grande illusione" (sempre più grande se pure dura a morire), anche se non meno grande è l'illusione che la soluzione del problema della guerra, pur di fronte alla minaccia della ‛mutua distruzione assicurata', possa dipendere dal mutamento degli indirizzi pedagogici, in generale da un allargamento di tutte quelle conoscenze storiche, scientifiche e tecniche che riguardano il fenomeno della guerra e della pace.

In fondo l'educazione alla pace, quella che Jonathan Schell ha chiamato la ‟seconda morte" (la morte non di questo o quell'uomo, ma dell'intera umanità), non ha un contenuto specifico diverso dall'educazione morale nel più ampio senso della parola, ovvero dall'educazione di ogni uomo al rispetto dell'altro uomo, che costituisce il motivo centrale dell'inseguamento morale, ispirato a una religione profetica come il cristianesimo o a filosofie laiche universalistiche, come quella kantiana, che ha tratto dal cristianesimo il principio dell'egual dignità di tutti gli uomini come persone morali (a differenza di tutte le cose l'uomo ha un valore, non un prezzo) e lo ha trasformato nell'imperativo categorico: ‟Rispetta tutti gli uomini come fini e non come mezzi''.

Le radici più profonde del pacifismo etico debbono essere cercate nell'ideale dell'‛uomo nuovo', un ideale che è entrato imperiosamente nella storia dell'Occidente col cristianesimo, ha alimentato visioni millenaristiche e utopie politiche o politico-religiose, e ha ispirato tutti i grandi moti rivoluzionari protesi verso la creazione di un novus ordo, che ha per presupposto, appunto, il novello Adamo: compito immane, secondo Rousseau, del grande legislatore che, per prendere l'iniziativa di fondare una nazione, ‟deve sentirsi in grado di cambiare la natura umana" (Contratto sociale, II, 7).

Nonostante tutte le dottrine pacifistiche e tutti i movimenti per la pace degli ultimi due secoli, la pace attualmente riposa esclusivamente sull'equilibrio del terrore e sulla cosiddetta strategia della dissuasione. Ma quale pace? Una pace provvisoria; più che una pace una tregua d'armi in attesa di un evento straordinario, quanto è stato straordinario lo scoppio della prima bomba atomica che ha fatto dire agli osservatori più consapevoli che era cominciata una nuova era della storia umana.

Un evento straordinario, di cui non si vede all'orizzonte alcun segno di una prossima venuta, quale potrebbe essere un accordo per la distruzione degli arsenali atomici, come vorrebbe il pacifismo strumentale, oppure un superamento dell'attuale ancora persistente anarchia internazionale, come vorrebbe il pacifismo istituzionale, oppure la sostituzione universalizzata dello stato di amicizia a quello di inimicizia, come vorrebbe il pacifismo etico.

Il tuo parere...

Clicca qui per scrivere le tue osservazioni

https://forms.gle/WUfQN5ggZzb8QJTw9