Аркаим и Синташта: история открытия и археологическая реальность

УРАЛЕЦАвторы статьи - А. В. Епимахов, И. Семьян.

Множество людей в нашей стране, а нередко за границей, сталкивались с информацией об археологическом памятнике под названием «Аркаим». В то же время очень немногие имеют даже минимальное представление о нем. На сегодняшний день Аркаим, увы, стал своеобразным лженаучным брендом. В определённой степени это касается и всего круга памятников синташтинского типа, к которым относится Аркаим. Решением данной проблемы видится доступная для любознательного читателя научно-популярная информация. Существующая на сегодняшний день научно-популярная литература по этому вопросу крайне малочисленна и недоступна широким массам, так как реализуется преимущественно в музее археологического заповедника «Аркаим».

В рамках данной статьи мы постараемся кратко осветить основные моменты, связанные с историей открытия Аркаима и синташтинской группы археологических памятников в целом. Безусловно, открытие синташтинских памятников явилось крупным событием в археологии, но для исследователей оно вовсе не казалось столь экстраординарным и невероятным, как чаще всего повествуют лженаучные фильмы и издания.

У каждого крупного открытия всегда есть предтеча, в нашем случае хорошо знакомая специалистам и вовсе неизвестная широкой общественности. В 1960-е годы одна из крупнейших в СССР археологических экспедиций под управлением археолога В. Ф. Генинга работала на Южном Урале, в Брединском районе Челябинской области. Поводом для проведения работ стало строительство плотины на степной реке Синташта. Поскольку человек во все времена активно осваивал прибрежные участки суши, в зоне затопления оказалось множество разнообразных археологических объектов, которые и принято называть памятниками.

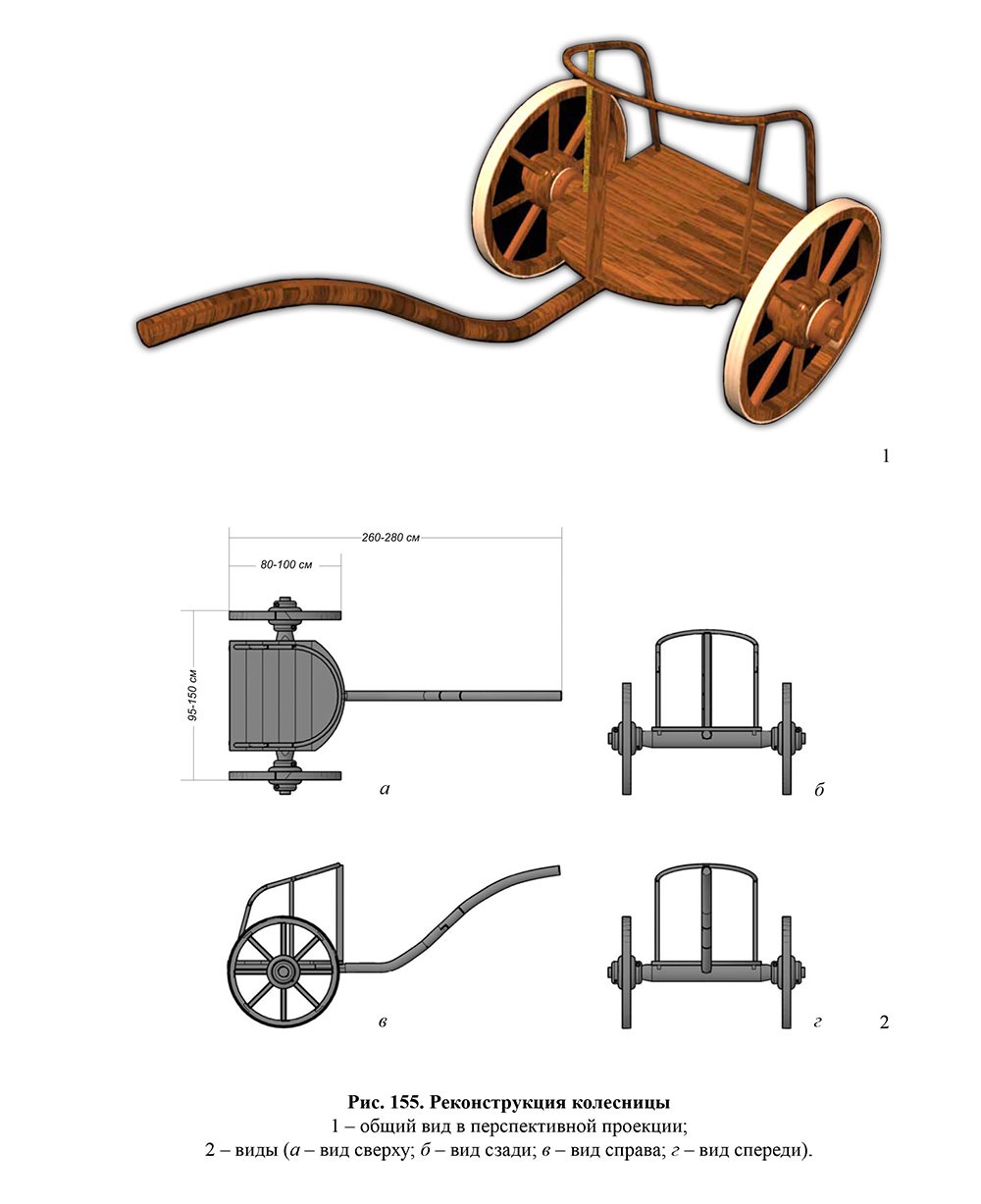

Знаменитой реку Синташта сделал лишь один комплекс памятников, объединяющий укрепленное поселение и могильник бронзового века. В первой половине 1970-х годов был изучен могильник, давший богатейшие материалы по военному делу эпохи бронзы, яркие иллюстрации практики жертвоприношений животных и многое другое. Особая известность некрополя связана с обнаружением частей деревянных колесниц, претендующих на звание древнейших в археологии Северной Евразии, и псалиев (деталей конской упряжи). Колеса со спицами оказались вкопаны примерно на одну треть в дно могильных ям. Именно эти части, в отличие от остальных, прекрасно сохранились.

Это позволило реконструировать важные детали – конструкцию колеса, его диаметр, ширину колеи повозки. Но самым главным археологическим открытием стало то, что зауральские степи неожиданно оказались тесно связаны с очень далекими территориями, поскольку во многом сходные повозки и детали конской упряжи известны от Балкан и Передней Азии до Алтая. Таким образом, река «Синташта» дала название могильнику и поселению. Могильник же стал так называемым эпонимным памятником, т. е. определившим наименование всех последующим археологических комплексов данной культуры.

В течение довольно долгого времени Синташта не имела прямых аналогов и воспринималась как «единичный феномен», который широко обсуждался в научной литературе и даже вошёл в энциклопедические издания. Осмыслить археологический комплекс Синташты действительно было непросто. На Южном Урале были найдены отдельные погребения со схожими признаками (могильники Новокумакский, Герасимовский II), но они имели очевидно менее «богатые» материалы и первоначально не были расценены исследователями как родственные синташтинским.

Раскопки на Синташте возобновились уже в начале 80-х. На этот раз акцент в исследованиях оказался перенесен на поселение, расположенное рядом с некрополем. Экспедицией Челябинского государственного университета под руководством Г. Б. Здановича к концу сезона 1986 г. были завершены раскопки сохранившихся частей поселения и последнего из курганов некрополя.

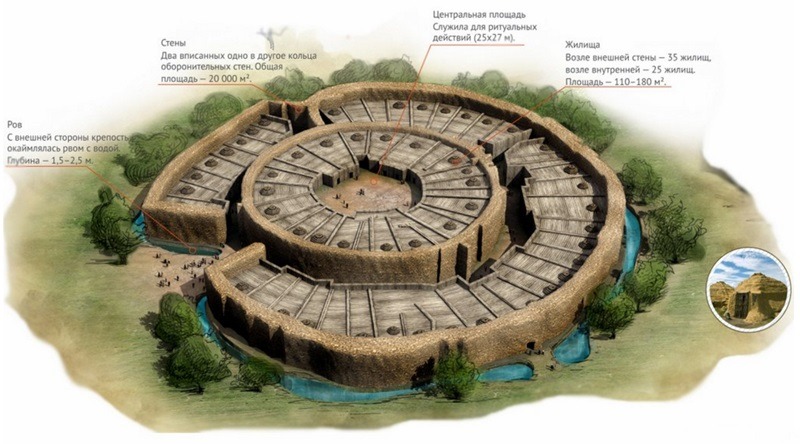

Поселение сильно пострадало от смещения русла реки и поздних перестроек. Однако даже часть, доступная исследованию, оказалась очень информативна и позволила реконструировать основные элементы – систему обороны (ров – стена), блоки построек, колодцы, печи – все то, что позднее предстало на Аркаиме в куда более наглядном виде. Собственно сама система укреплений явилась уникальной чертой, которая ранее не имела аналогий в рамках древностей культур, существовавших в сходных географическом и хронологическом диапазонах.

Следующими памятниками синташтинского типа, исследования которых опередили открытие Аркаима, оказались поселение Устье I (Карталинский район Челябинской области) и могильник Кривое Озеро (Троицкий район). Раскопки, начатые в 1983-84 гг. экспедицией Челябинского пединститута (ныне Челябинского государственного педагогического университета), возглавляемой Н. Б. Виноградовым, значительно расширили круг данных и обнаружили на поселении два хронологических горизонта. Поверх синташтинского слоя на поселении залегал слой петровской археологической культуры, которая впоследствии была признана учёными родственной, наследующей синташтинские черты.

Важнейшие исследования были проведены геологом И. М. Батаниной. Ею был разработан метод сплошного дешифрования аэрофотоснимков, который с 1986 г. значительно пополнил арсенал разведочной археологии. Использование старой государственной съемки (начиная с 1947 г.) помогло увидеть то, что было сильно повреждено и даже уничтожено в период освоения целины. Данный метода в последующие десятилетия позволил обнаружить и реконструировать без проведения раскопок облик двадцати двух синташтинских поселений, включая Аркаим.

Приходится сделать небольшое пояснение. Археологические методы вступают в силу там и тогда, когда иных источников информации (например, письменных свидетельств) критически мало, либо они отсутствуют совсем. По этой причине исследователям древних эпох чаще всего неизвестно как называли то или иное поселение или могильник его создатели. Наименованием для археологического памятника становится ближайший устойчивый топоним (название географического объекта − горы, реки или населённого пункта). Таким образом, как мы показали, дело обстоит в случае с синташтинским типом памятников. Не является исключением и Аркаим. Нам неизвестно, как называли его обитатели. Топоним происходит от тюркского «арка» (башкирское арҡа) — «хребет», «спина», «основа» и является названием горы, расположенной в 4 км к югу от поселения. Тюркское происхождение обозначений многих синташтинских памятников очевидно даже непрофессионалу (Сарым-Саклы, Журумбай, Камысты, Куйсак), что показывает всю несерьезность популярных в лженаучной среде возведений названия «Аркаим» к славянской языковой основе «методами» «народной этимологии» и других, часто просто абсурдных «обоснований».

Вернемся к истории открытия Аркаима. В июне 1987 года на территории Брединского и Кизильского районов Челябинской области археологическим отрядом Челябинского государственного университета под руководством С. Г. Боталова и В. С. Мосина проводилась довольно рутинная археологическая работа, связанная с масштабным строительством сооружений Больше-Караганского водохранилища. Археологические разведки осуществлялись на территории «аркаимской долины», т. к. она готовилась к затоплению. Образовавшееся водохранилище должно было обеспечить водой сельскохозяйственные районы области. Два школьника из археологического отряда, Александр Езриль и Александр Воронков, обнаружили необычный рельеф местности. Руководство экспедиции уже имело опыт работы на памятниках эпохи бронзы, в том числе на Синташтинском поселении, и это обстоятельство позволило оценить важность открытия.

Благодаря усилиям научного сообщества, в том числе директора Эрмитажа академика Б. Б. Пиотровского, председателя Президиума Уральского отделения АН СССР академика Г. А. Месяца и ряда выдающихся специалистов-археологов, удалось отсрочить затопление на два года, что не имело прецедентов в советской истории. Несмотря на концентрацию усилий специалистов (раскопами руководили А. И. Гутков, С. А. Григорьев, Н. О. Иванова, В. С. Мосин, Г. Б. Зданович), длительные сроки ежегодных полевых работ и прочее, надежд на полное исследование почти 20 000 квадратных метров площади поселения было немного. Для подтверждения достаточно сослаться на то, что за сезоны 1987-1990 и 1994 гг. экспедицией под руководством Г. Б. Здановича были исследованы 8 055 кв. метров площади памятника, т. е. менее половины.

По ряду исторически сложившихся причин, борьба учёных с ведомством «Гипроводхоз» закончилась в апреле 1992 года, когда стройка плотины была закрыта и территория с находящимся на ней поселением была выделена Советом Министров РФ под организацию экспериментального природно-ландшафтного и историко-археологического заповедника — филиала Ильменского государственного заповедника имени В. И. Ленина. Главной причиной, определившей данный исход событий, конечно, стал распад Советского Союза, ослабление ведомств, активизация общества, поиск новых парадигм.

Проблема того, каким образом Аркаим стал «местом силы», своеобразной «Меккой» неоязыческого и эзотерического движений, не входит в круг компетенции археолога и является предметом для отдельного религиоведческого, культурологического или социологического исследования. Тем не менее, частично ответственность за современный культурный облик Аркаима лежит в том числе и на научном сообществе. Дело в том, что к идее спасения Аркаима привлекались очень разнообразные общественные силы. На фоне общего кризиса социализма, породившего идеологический вакуум, люди искали «пищу» для формирования новых воззрений. На этом фоне, высказываемые учёными яркие гипотезы об арийском этническом происхождении «синташтинцев», цивилизационной интерпретации укрепленных поселений и прочие стали мощнейшим топливом для «плавильного котла» человеческой фантазии и домыслов, породившего сотни эзотерических и неоязыческих идей, и до сих пор питающим индустрию лженауки. Стоит, однако, заметить, что спрогнозировать подобные последствия на тот момент было невозможно, т. к. в нашей стране в принципе не существовало подобного опыта.

Интерес неоязыческих и эзотерических сообществ к знаменитым археологическим памятникам − естественное явление, достаточно вспомнить английский Стоунхендж с его неодруидами или мезоамериканские храмы с их неошаманами. «Эзотерическое освоение» Аркаима началось в 1991 г. с визита Тамары Глобы, и на сегодняшний день имеет практически всеобъемлющий характер. Достаточно запустить любой поисковик Интернета и среди первых десятков ссылок вы увидите в основном эзотерические, неоязыческие и националистические сайты. Интернет-опросы также оставляют мало места сомнениям. Согласно неофициальному сайту Аркаима, среди всех ответов на вопрос «Аркаим для вас – это…?» на первом месте стоит «место силы» (56,3 %), на втором – «археологический памятник» (34,7%). Можно констатировать, что романтизированный образ Аркаима играет в сознании общественности более существенную роль, чем историческое знание.

В лженаучной продукции об Аркаиме можно выделить два основных тезиса, которые в той или иной пропорции характерны для книг и высказываний подавляющего числа лжеучёных и «духовных лидеров». Во-первых, это постулирование славянского этнического происхождения «синташтинцев». Вариации различны: славяно-арии, русы, русские... Во-вторых, феноменальный уровень технологического, социального и «духовного» развития «аркаимцев». Даже в тех случаях, когда в лженаучной теории нет прямой националистической направленности, «древние арии» представляются хранителями «энергий» и «сакрального, тайного знания», ныне забытых и для большинства непостижимых.

Все эти «тезисы» не согласуются с научными данными. Большинство исследователей относит синташтинское население к индоиранской ветви индоевропейской семьи языков. В лингвистике существует такой метод сравнительно-исторического языкознания как глоттохронология, он призван определять скорость распада языка на диалекты и самостоятельные языки. Объединенные данные лингвистики и археологии свидетельствуют, что синташтинские памятники существовали значительно позже единого протоиндоевропейского языка, а также о том, что вероятнее всего племена андроновского круга (Андроновская культурно-историческая общность), в том числе «синташтинцы», относились к индоиранской ветви индоевропейской языковой семьи. Языковые данные финно-угорских народов содержат индо-иранские заимствования, которые очевидно могли быть получены только от урало-сибирских индоиранцев. В распоряжении исследователей недостаточно данных, чтобы однозначно сказать являлись ли «синташтинцы» индоиранцами или уже иранцами, но очевидно, что мы имеем дело с индоевропейским миром. Самые же ранние глоттохронологические реконструкции еще не разделённой балто-славянской языковой общности датируются серединой или концом II тыс. до н. э., что даже в этом случае значительно позже Синташты. Таким образом, славянские языки, которые происходят из другой ветви протоиндоевропейского языка, не имеют прямого отношения к синташтинскому населению. Также представителями различных научных направлений при изучении синташтинской проблемы нередко задействуются тексты Ригведы и Авесты. Следствием этого является существование неподтверждённой гипотезы о родственности авестийского народа «арья» «синташтинцам», но археологическое сообщество признает невозможность прямого использования данных источников для изучения индоиранцев Зауралья, так как эти источники имеют гораздо более поздний характер и являются изложением мифов.

Палеоэтнологические реконструкции являются интересным и полезным научным направлением, но для археологии эпохи бронзы и, особенно, для обществ рассматриваемой территории, проблема этничности по-настоящему не существует. Дело не только в отсутствии информации о языке в материальной культуре, которую изучает археолог. Людям Северной Евразии в эпоху бронзы, да и намного позже, современное понятие этничности было совершенно не знакомо. Не существовало ни национальностей, ни, как следствие, национального самосознания. На обширные массивы племен, говоривших на идентичном языке, или схожих диалектах, влияли постоянные миграционные процессы, происходили ассимиляции или другие виды взаимодействий, когда культуры взаимно обогащались, менялся антропологический тип населения. Семья, род и племя являлись основой самоидентификации человека. Таким образом, в древности были возможны ситуации, когда племя, имевшее иную культуру, оказывалось более предпочтительным союзником, чем близкие по языку и укладу соседи, множество примеров чему существует и в гораздо более поздние периоды.

Интерес ученых к синташтинскими древностям в целом и к Аркаиму в частности, сохраняется на протяжении многих лет. Очевидно, что процесс осмысления содержания синташтинского феномена не завершен (если он вообще может быть завершен), однако позиции исследователей по некоторым вопросам обозначились достаточно четко. В следующей части данной статьи мы представим читателю научную характеристику памятников синташтинского типа и поселения Аркаим, опираясь на признанные большинством исследователей выводы.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram: УРАЛЕЦ