Анна Пожидаева: «Чтобы ощутить цветной воздух равеннских мозаик, не надо быть знатоком эстетики»

Magisteria

— Здравствуйте, Анна Владимировна! Расскажите, пожалуйста, почему вы выбрали делом жизни искусствоведение, а именно историю христианского искусства?

— Если Вы помните, в 1980-е годы можно было поступать только в одно-единственное место, подавать документы только на одно отделение одного факультета. Этот выбор, сделанный, как я сейчас считаю, в абсолютно бессознательном еще возрасте, 16 лет, был предопределен разными вещами, какими-то советами родителей. Все это было интересно, а еще я ходила в школу юного искусствоведа в Пушкинском музее. У нас дома был такой своеобразный культ Возрождения, Италии и Микеланджело. При этом мои родители были физиками. Есть такая особая категория советского человека какой-нибудь технической или естественнонаучной профессии, который интересуется искусством. Вот мой отец был как раз таким любителем искусства.

В старших классах я начала читать всякие средневековые тома (из совершенно такой советской) серии «Библиотека всемирной литературы». Меня это увлекало, и картинка Средневековья у меня складывалась, конечно, очень сусальная. Знаете, есть такой совершенно очаровательный стереотип, именно советский, поэзия Вийона, в переводах Ильи Эренбурга, предисловие к «Гаргантюа и Пантагрюэлю», то есть такой очень окультуренный образ Средневековья, лишенный его реальных параметров, например, во многом это Средневековье без христианства. Но все равно оно было притягательно, а переводы рыцарских романов вообще были сделаны и откомментированы на высшем уровне. А потом я попала на исторический факультет МГУ на отделение истории искусства, и все сложилось само собой.

— Сейчас очень сложно представить, что история искусства изучалась просто по фотографиям, причем зачастую не лучшего качества, по каким-то черно-белым образцам. Как вы думаете, как это было возможно? И чувствуете ли вы разницу сейчас?

— Я, конечно, понимаю, что тот переход на цифру, который случился, когда я преподавала уже совсем не первый год, это абсолютно великое дело. Все плюсы, естественно, за этим. Есть какие-то ностальгические порывы, но связанные, пожалуй, с одной по-настоящему важной для меня вещью: мы ощущали ценность картинки. Когда я начинала преподавать, мой научный руководитель подарил мне дубли своих слайдов: это был царский подарок. Было понятно, что дальше я могу уже вообще ни о чем не беспокоиться, только опознать некоторые странные интерьеры готических соборов, а дальше все будет хорошо. Ну и, наверное, мы запоминали лучше. Мы понимали, что когда нам, например, Виктор Николаевич Гращенков показывает слайд из итальянской поездки, сделанный им ценой вступления в партию, мы на этот слайд обращали немножко больше внимания, чем студенты обращают сейчас.

Я не хочу никак это дело романтизировать, ничего в этом хорошего не было. И я помню совершенно кровавые истории про то, как мы готовились. В Библиотеке иностранной литературы библиотекарши, тоже выпускницы нашего отделения, готовили нам в зале истории искусства специальные шкафы к экзаменам. Это продолжалось до того, как какой-то вандал не стал просто вырезать картинки из книг, чтобы делать шпоры для экзаменов. И понятно, что этим действием он, так сказать, обездолил остальных. Сейчас это так не будет чувствоваться.

И я вижу только одну опасность в вот такой общей доступности, опасность чисто профессиональную. Для любителя это прекрасно, для любителя вообще никаких минусов нет. Когда наши студенты, например, получают от преподавателя его презентации, у них может возникнуть автоматическое ощущение, что теперь они владеют этим материалом, теперь он их. Но это как класть книжку под подушку и думать, что она уже прочтена. Конечно, пока человек сам через себя не пропустил эти картинки, как-то не каталогизировал, не разложил их по папкам, не снабдил их подписями, они не его, его память тут ни при чем. Ну а так, конечно, мы учились в полуслепую. Еще если вспомнить, что как раз на время моего обучения пришлось закрытие Третьяковской галереи, и нас возили в депозитарий ровно один раз за эти пять лет, можно себе представить, какие у нас были усеченные возможности. И мы не ездили за границу. Еще лет пять назад это было удивительно слышать человеку помоложе.

— Я могу представить, да. Давайте перейдем как раз к теме учителей, передатчиков знаний… и слайдов. Кто помогал вам в начале пути и кто сейчас помогает, вдохновляет, радует?

— Мне повезло с учителями и очень сильно. Уже на первом курсе мы слушали замечательные вводные лекции светлой памяти Риммы Владимировны Савко, и, как бы это сказать, был понятен уровень. Мы были совсем маленькие и по факту, может быть, запомнили не очень много, но серьезность подхода была очевидна.

У нас началась история средневекового искусства. Ее преподавал очень тогда молодой, ныне, к сожалению, тоже покойный Алексей Леонидович Расторгуев, о нем я еще расскажу позднее. И как-то сразу стало понятно, что я хочу этим заниматься. Все мое детское увлечение сказочным Средневековьем с рыцарскими романами заменилось еще одной очень важной вещью. Все-таки Средневековья без христианства нет. И есть такая закономерность, что медиевисты, как правило, христиане. Есть исключения, но их не очень много. И поэтому большое впечатление на меня оказало то, что мы слушали Ольгу Сигизмундовну Попову. А это был, заметим, какой-нибудь 1986, 1987 год, начало перестройки. Она абсолютно не стеснялась говорить о своем христианстве, говорить об этих вещах изнутри. Хотя, может быть, какие-то другие вещи мне в работах Ольги Сигизмундовны, в ее преподавании могут быть не совсем близки, но в этом смысле я всегда буду ей благодарна, потому что человек был свидетелем для своего времени и совершенно ничего не боялся. И показывал нам абсолютную серьезность материала. Становилось понятно, что эти изображения — некое важное свидетельство.

Дальше именно Расторгуев открыл нам всем, моим ровесникам, оставшимся в медиевистике, такое видение мира и, так сказать, создал структуру в голове, потому что следующим этапом было открытие новых спецкурсов. У нас прошел первый с начала советских времен спецсеминар по иконографии. Вот представьте себе: смысл христианского изображения до этого не преподавался! Параллельно он читал нам спецкурс по истории искусства раннего христианства. Там просто яблоку было негде упасть, люди стояли в коридоре. И не только потому, что это было очень талантливо, серьезно и здорово, но и потому, что это было абсолютно ново. Это была настоящая революция в голове, и, конечно, это не просто невозможно забыть, а это всегда будет и в памяти, и на слуху.

Ну а из тех, кого хочется еще вспомнить с момента ученичества, это, конечно, тот необыкновенный расцвет межфакультетских спецкурсов: их приходили читать Аверинцев, Мелетинский, Гаспаров, Бибихин. Вновь подчеркну: мы могли понимать не все, но масштаб события был очевиден. И это было, конечно, тоже открытие двери в новый мир.

Сейчас у меня много замечательных коллег и здесь, и за рубежом. Я очень благодарна за помощь, за наставничество Ольге Евгеньевне Этингоф. Она византинист, но она много сделала для моей кандидатской работы, и мы с ней всегда советуемся. Мне очень нравится то, что делает Мария Алексеевна Лидова.

А еще меня интересует сам процесс работы средневекового мастера, в частности, миниатюриста. В начале XII века это монах. К нему приходит аббат, или начальник библиотеки, или кто-то другой. Мы не всегда знаем, кто это такой, но ясно, что человек сведущий. И он ему говорит: «Давай ты вот сейчас изобразишь сотворение мира? Покажи, как выглядят дни творения». Этот наставник может показать ему другую рукопись, а может и не показывать. И если речь идет не о самой распространенной сцене, которая всем известна (не о Распятии, не о Поклонении волхвов, а о тех же, например, Днях Творения), наш монах начинает лихорадочно искать образцы, думать, напрягать память, и в роли этих дней Творения начинают появляться какие-то сторонние объекты из его, так сказать, визуального багажа — мифологические персонажи, кусочки мифологических или календарных сцен. И вот то, какие образцы художник использует, создает нам замечательную картинку его, так сказать, тезауруса, настоящий исторический источник. Какой кругозор у мастера? Что он видел? Он видел не дошедший до нас мифологический или естественнонаучный трактат? Или какой-то календарный цикл? Или до него дошла какая-нибудь античная камея в сокровищнице его монастыря? Или обрывок коптской ткани? Все это возможно. И вот по этим кусочкам пазла реконструируется его картина мира. Я об этом в свое время написала книжку, и там большая часть посвящена именно этому процессу: откуда берутся и как тасуются объекты зрительной памяти у средневекового мастера, когда он выполняет нестандартную задачу?

Это бесконечно захватывающе. Об этом много написано. И многие исследователи сейчас этим занимаются. В частности, я очень благодарна моему современнику Мануэлю Кастинейрасу, который занимался этими вопросами в отношении так называемого Жиронского ковра.

— Существует ли разделение на искусствоведов и историков искусства, или это шутка?

— С одной стороны, шутка, административно такого разделения не существует. С другой стороны, это немножко вопрос «старой» и «новой школы». Потому что поколение моих учителей, тех, кого уже либо нет на свете, либо кто сейчас уже очень в годах, всегда было уверено, что разговор о памятнике изобразительного искусства – это прежде всего о критериях прекрасного, это эстетика, это эстетический объект. И когда мы смотрим на любое произведение искусства, будь это почеркушка в уголке страницы, будь это сделанная непрофессионалом катакомбная картинка, которая, очевидно, сделана не для того, чтобы ей любовались, а чтобы передавать какую-то новую, иную реальность, первым делом эти мои старшие коллеги — которые были много образованнее нас, это вопрос не их знания или незнания, а именно подхода, — они будут говорить о том, что здесь эстетически ценно, каковы пропорции этой фигуры, даже если эта фигура похожа на человечка из детского рисунка.

А вот вторая линия — я попыталась вам ее описать. Это взгляд на предмет искусства как на источник: где он был, кто на него смотрел, какая программа в него вложена мастером или тем, кто инструктировал мастера, сознательно. И тут, конечно, хотелось бы дальше сказать: а какие впечатления получал тот, кто смотрел? Но у нас практически нет об этом сведений. Они в лучшем случае обрывочны. Поэтому мы вынуждены их считывать из того, что говорит сама вещь. Например, если близко к глазу зрителя — соответственно, он может воспринимать те или иные детали, обращать на них особое внимание. Если делаются какие-то экспрессивные акценты, то, наверно, «Страшный суд» должен кого-то пугать. Но у нас нет об этом текстов до XV века.

— А известно, считали ли сами средневековые монахи, которые видели картинки, оставленные другими монахами, все вот эти маргиналии смешными? Потому что сейчас, понятное дело, мы присылаем друг другу фигуры из манускриптов и говорим: «Ха-ха, смотри, какой лев». А им самим было смешно? Нет ли об этом сведений?

— Это целое направление в медиевистике. Моя бывшая дипломница, например, как раз занимается сейчас в Оксфорде вот этими вопросами юмора в искусстве Средневековья. Это совсем не так линейно, как мы себе это представляем. Конечно, им многое казалось смешным. Но если уж говорить именно о развлекательных изображениях, они все-таки появились очень не сразу. Первые такие маргиналии появились не раньше второй половины XIII века. До этого тоже было место некоему юмору. Есть некоторые предположения, что коты и мыши из ирландской Келлской книги начала IX века — это, может быть, тоже нечто юмористическое, но это не очевидно. А вот такие зрелые, поздней готики вещи, которые уже выросли на полях, в маргиналиях прежде всего, несут в себе юмор, который мы совсем не всегда считываем. И это совсем не всегда и вообще почти никогда не вопросы стиля. Вот этот бедный лев с жутким выражением лица вряд ли казался смешным зрителю эпохи. А вот то, что, например, обезьяна сидит на козле и держит вместо сокола ворону или сову, и она препоясана мечом, у нее еще герб известного рыцарского семейства, — вот это уже обхохочешься! Или какие-то маленькие детали, которые мы можем даже не считать, что, например, осел делает жест, характерный для христианского проповедника. Вот это, да, это их, так сказать, орудие смеха. Ну, много таких вещей, которые мы и из литературы-то не очень понимаем. Но смешные картинки со львами и зайцами все-таки нужны нам не для того, чтобы понять, что такое Средневековье по сути, правда? Это все-таки для того, чтобы развлечься.

Когда мы находимся внутри средневекового материала, мы должны понимать, что есть вещи, которые люди того времени автоматически принимают абсолютно всерьез, их христианские убеждения неизменны вне зависимости от того, что конкретный еретик в конкретный момент может додуматься бог знает до чего. Человек до XVI века очень серьезно относится к реликвиям – костям, частицам ткани, он не просто допускает существование Христа, а для него это та реальность, которая его всегда сопровождает, он верит в рай, ад, чистилище, и это руководит его жизнью фактически каждую минуту.

— Зато эти маргиналии помогают понять, что тысячу лет назад люди тоже были абсолютно живыми, они любили различные глупости. И из-за этого, несмотря на то, что мы по-разному воспринимаем мир, хочется про них узнать и пойти в науку именно ради живого.

— Тут я совершенно согласна, да.

— Тогда пойдем дальше, как раз от книжек и слайдов к реальным впечатлениям. Расскажите, пожалуйста, о Ваших первых поездках за границу и первых встречах с теми памятниками, которые вы изучаете, любите, цените?

— Так получается, что когда читаешь курс Средневековья, то первые раннехристианские памятники — это, очевидно, Италия: Рим, Равенна, Милан и не только. Но вообще с западным Средневековьем меня жизнь столкнула счастливым образом довольно рано, и, наверное, эти впечатления тоже сыграли роль. Не знаю, насколько это все было осознанно.

Дело в том, что мой отец, будучи физиком-ядерщиком, работал в Церне, на границе Швейцарии и Франции, рядом с Женевой. И в это глубоко советское время (мне, соответственно, было первый раз 9-10, а второй раз — 13-14 лет) два раза по году мы там жили и путешествовали, смотрели на окрестные средневековые памятники в том числе. В Женеве есть пусть обезображенный Кальвином, но готический собор. И детские мои впечатления были связаны с этим, я понимала, что это очень интересно. Но все-таки это были совсем детские впечатления.

А потом, когда я уже училась в университете, у меня возникла такая потрясающая возможность в 1989 году тоже благодаря папе. Поскольку Церн сотрудничал с флорентийским Институтом ядерной физики, у папы там была масса друзей. Один из них пригласил меня, и я провела две недели в Италии. Для 1989 года, для третьекурсницы это было просто что-то запредельное. И, конечно, тогда я что-то уже соображала, Виктор Николаевич Гращенков уже прочел нам Возрождение, были конспекты. И это было сильнейшее впечатление. Я была совершенно предоставлена самой себе, домой приходила только ночевать. Я увидела Рим, Флоренцию, Венецию, потом мы съездили в Ассизи. Как раз к этому моменту я уже писала курсовую про святого Франциска Ассизского.

Если вернуться к началу нашего разговора, я напомню, что, когда памятники видишь на черно-белом или плохого качества цветном слайде, конечно, встреча с памятником — это всегда событие, а иногда полное удивление, когда он оказывается не того размера, не того цвета и вообще не таким, как представлялось. Но, конечно, важнейшее для меня впечатление — это то, что называется «in situ». Когда ты видишь романский портал в слепке, в зале музея, и когда ты видишь его там, где он должен быть, это два абсолютно разных впечатления. Не говорю уж о витражах, о чем-то таком связанном с готикой, с готической архитектурой. Конечно, архитектурные впечатления наяву для медиевиста — самые сильные. Но в этом смысле мне очень посчастливилось. Мне удалось долго и много смотреть на памятники вживую. А если говорить о памятниках, которыми я занимаюсь больше всего, о книжной миниатюре, благодаря светлой памяти Инне Павловне Мокрецовой, исследователю готической миниатюры, мне удалось многое посмотреть в наших библиотеках. Рукопись, которую смотришь вживую, — это совсем другой сюжет, это как какой-то целостный организм, почти живое существо.

— Видеть эти памятники — чудо. А что такое чудо для Вас?

— Ну, что такое чудо для христианина? Чудо — это то, про что ты знаешь, что это вмешательство Господа, вот сейчас ты понимаешь, что тебя кто-то ведет. Это не просто «я купил билет и смотрю», а мне это показывают. Таких вещей много. Мы же тут говорим не о духовном опыте. Да и, собственно, как о нем говорить?

Знаете, очень многие и ученики, и слушатели (у преподавателей это обычное дело) задают вопрос: а как распознать, что перед нами шедевр, как понять, что это великое произведение? Единственный ответ — старайтесь как можно больше смотреть: чем больше вы увидите, тем яснее у вас будет понимание, что есть просто красивая вещь, а есть событие. И вот мне бы хотелось использовать слово «событие».

Человек, который прилетел в Париж и хочет увидеть памятники готики, видит Сен-Дени, Сент-Шапель, Нотр-Дам. Потом он едет на северо-восток и сначала оказывается в Амьене, а потом в Реймсе. И вот когда он видит Амьенский собор (я много раз прошла это с туристическими группами), то думает, что ничего прекраснее быть не может. Амьенский собор — он такой купеческий, там много всего: ряды фигур, все в ажурных фестончиках. Красиво! А потом он приезжает в Реймс, и ему становится понятно, что вот то было очень красиво, а это — событие. Грубо говоря, есть просто красивая позднеготическая скульптура, а работы Клауса Слютера — это событие, когда видишь «Колодец Моисея», например, понимаешь, что персонажи реальнее, чем мы сами. Их подробность и серьезность, с которой они сделаны, превышает то, что мы видим в зеркале. И таких вещей много. Много о чем можно говорить: и, конечно, о ван Эйке, и о Рогире ван дер Вейдене, и о готической скульптуре.

Если говорить о Равенне, тут я могу просто привести свидетельство живого человека. В какой-то момент я стала возить с собой свою младшую дочку. Ей было лет, наверное, тогда 12 или 13. Она была с подружкой, они веселились в меру сил. Но потом мы приехали в Равенну, походили, посмотрели, и она сказала: «Ты знаешь, я даже не верю, что я здесь». То есть для того, чтобы ощутить вот этот цветной воздух мозаик, не надо быть знатоком эстетики. Когда человек оказывается в готическом соборе или полностью мозаичном пространстве, в Сан-Витале, где весь пресбитерий такой, или архиепископской капелле, он, конечно, понимает, что это некое чудесное состояние.

Мы с коллегами возили студентов на практику в Новгород. И, конечно, когда мы приходили в Спас на Ильине, расписанный Феофаном Греком (там остались в основном фрагменты), нам со студентами разрешали подниматься только туда, куда дозволено всем. Когда студенты уходили, нам с коллегами разрешали посидеть на лесах внутри купола. Там сохранились фрески «Пантократор», «Силы небесные», пророки в барабане. И вот когда сидишь на этом маленьком кусочке, где был иконописец, то отчетливо понимаешь, что это место, где человеку вообще быть не запланировано, что это некое особенное место, где находился человек только потому, что он в этот момент фиксировал в образах иную реальность. И это, конечно, впечатление очень сильное.

— Когда мы изучаем памятники христианского искусства, это не только аналитически-интеллектуальная, но и напряженно-душевная работа. Откуда брать силы на эту работу? И как вообще отдыхать от науки, от искусства? Можно ли устать от прекрасного?

— Хороший вопрос, но его следует адресовать, наверное, тому, кто знает какие-то другие виды деятельности, потому что человек, который больше ничего не умеет, вынужден заниматься этим всегда. Хотя, конечно, иногда приходит в голову мысль, что иные люди делают это для удовольствия.

В первую очередь я не исследователь, а преподаватель. И устаю я от преподавательского труда, от говорения вслух, от попытки понятно объяснять. Исследователи часто считают, что преподавателем быть вредно, что преподаватель все огрубляет, упрощает, и в конце концов его аналитический аппарат делается похожим на какие-то простейшие инструменты первобытного человека. Преподавание требует душевных сил не потому, что ты преподаешь о чем-то красивом, а потому, что человек, который преподает, все равно рассказывает о самом себе, о том, как он думает, о том, что в конечном итоге происходит у него внутри, и это отнимает силы. Но преподавание очное, это совсем иная история, чем история, например, с ковидным онлайном. Нормальный преподаватель знает, что такое отдача от аудитории, и это очень важно. И нормальный преподаватель всегда благодарен своим слушателям.

Ну а если говорить о способах, которыми можно от этого отдыхать, мне кажется, они какие-то общие для всех преподавателей. Я, например, очень люблю ходить в музей не как экскурсовод и не как руководитель семинара, а просто как рядовой зритель. Это колоссальная радость, когда куда-то попадаешь. Правда, у меня был комический случай, когда я пришла на выставку в Новой Третьяковке. И, видимо, у меня был такой радостный вид, что ко мне подошла смотрительница и сказала: «Девушка, давайте я вам сейчас все объясню, чтобы вам понятно было». И действительно, она мне вполне понятно все объяснила.

Есть какие-то контакты с природой, растения. Когда в садике смотришь на пробуждение весны, это прямо одна сплошная мифопоэтика. И правда, с возрастом все больше хочется смотреть на растения или даже их выращивать. Это то, чего прямо хочет организм, а не говорить о высоком, особенно сейчас. Это наверное, единственное неиспорченное удовольствие, на которое прямо чувствуешь, что имеешь право.

— Могу поделиться, что мне 26, и я хочу рассаду. И друзья хотят. Базилик и мяту уже растили коллективно. Однажды будут и помидоры.

— Значит, новое поколение умнее нас, потому что я поняла, чего мне хочется, годам к 50: только смотреть на ростки. Прямо организм этого хочет. Видимо, вот так спасается.

— Да уж. Тогда продолжим про наши реалии. Понятно, что мы никуда не денемся от христианского искусства, оно в самой основе нашей культуры. Каково значение христианского искусства в современном мире?

— Наверное, есть некая общая задача христианского искусства, которая никак не изменилась. Это вопрос о том, каково значение работы человека, который создает христианские изображения. Значение его работы прежде всего в том, чтобы свидетельствовать, это есть форма его свидетельства. И тут не изменилось, собственно, вообще ничего. А значение его для внешнего наблюдателя — тут, мне кажется, есть некая разница. Я совершенно уверена, что будет вполне достаточно, если современный человек, считающий себя светским, будет просто знать, что это некая неотъемлемая часть культуры, что больше тысячи лет это была фактически единственная художественная реальность, и это не хорошо и не плохо. Ну и, наверное, следует помнить, что эти люди были не глупее нас. Современный подход к истории показывает, что человек не становится сильно умнее, добрее, милосерднее. Теперь мы лишены этих иллюзий. И нужно знать, что была такая эпоха, когда главной темой искусства была вот эта система образов, когда роль картинки была сакральной, а ее главная задача была связана не с тем, чтобы быть красивой в нашем понимании, не с тем, чтобы услаждать чей-то взгляд, а чтобы передавать некую реальность, которая больше человека.

Внутри этой системы удивительным образом зародилась та эстетическая система, которой мы пользуемся сейчас. Уже на исходе Средневековья, в эпоху готики родилось убеждение, (у него, естественно, были существенно более ранние истоки), что видимый мир способен способствовать познанию Бога. С XII века, когда вспомнили ранних отцов, Псевдо-Дионисия Ареопагита, в монастыре Сен-Дени появилась некая новая эстетическая система. И аббат Сугерий, заказчик первого готического здания, наконец ясно сказал (вслед за Псевдо-Дионисием и богословами, конечно, но говорил-то он о готической церкви и витражах): «Ты видишь материальный свет и так познаешь свет нематериальный». А дальше началась эпоха, когда все живое стало рассматриваться с большим интересом как проводник души к Богу. Святой Бонавентура пишет даже такой трактат, «Itinerarium Mentis ad Deum», путеводитель мыслей к Богу через созерцание видимого мира. И в этом смысле мы не должны забывать, что именно вот это, так сказать, косноязычное для нас средневековое искусство, часто условное, непонятное — не случайно, в общем, протестантизм-то возник, не на пустом же месте людей стало все раздражать, — в нем на самом деле созрело все то, что потом мы увидим в итальянском и северном Возрождении. Конечно, роль античности тут рассматривать стоит отдельно. Но в общем — это тот гумус, который создал современность, искусство Нового времени.

— А из современных художников, которые как раз обращаются к христианской тематике, есть ли кто-то, кто вам близок?

— Тут об этом мне не очень просто говорить, потому что я, к сожалению, довольно плохо знаю современное церковное искусство. Но, конечно, перед современным церковным искусством (мы будем говорить о российском прежде всего) стоят очень тяжелые и даже трудно выполнимые задачи. За счет огромной дыры в традиции, которая образовалась прежде всего за советское время, у нас в массовой церковной продукции зафиксировался самый мертвечинный, самый незапоминающийся стиль какой-то позднего XVI века. Вся эта продукция магазина «Софрино». И поэтому мне кажется, что вообще все живое, что есть, все и хорошо. Пусть оно будет в какую угодно сторону. Ну и в этом смысле, конечно, из наших современников все знают архимандрита Зинона. Но мне кажутся очень значительными работы мозаичиста Александра Давыдовича Корноухова. Потом есть такой замечательный опыт, почти на грани китча, — это живопись отца Андрея Давыдова, который в Пскове расписал Иоаннов монастырь XII века. Это тоже живо, это живая традиция.

И если говорить совсем о крайностях, о каких-то полярных местах, есть такая довольно жуткая история про Южную Италию. Когда в городе Аквиле было землетрясение (по-моему, это было в 2015 году, сейчас могу соврать), и его стали восстанавливать, местные жители пригласили молодого человека из художественной академии в городе Бари. Зовут его Джованни Гаспарро. И он сделал им алтарные образы в духе такого довольно жуткого гиперреализма. Любить его работы для меня невозможно, но впечатление некоей живости это производит. Это похоже на кино Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Эстетика такая может быть нам не близка, и вообще пересматривать неохота, но понятно, что и Гибсон, и Гаспарро — они внутри процесса, для них это абсолютно серьезно.

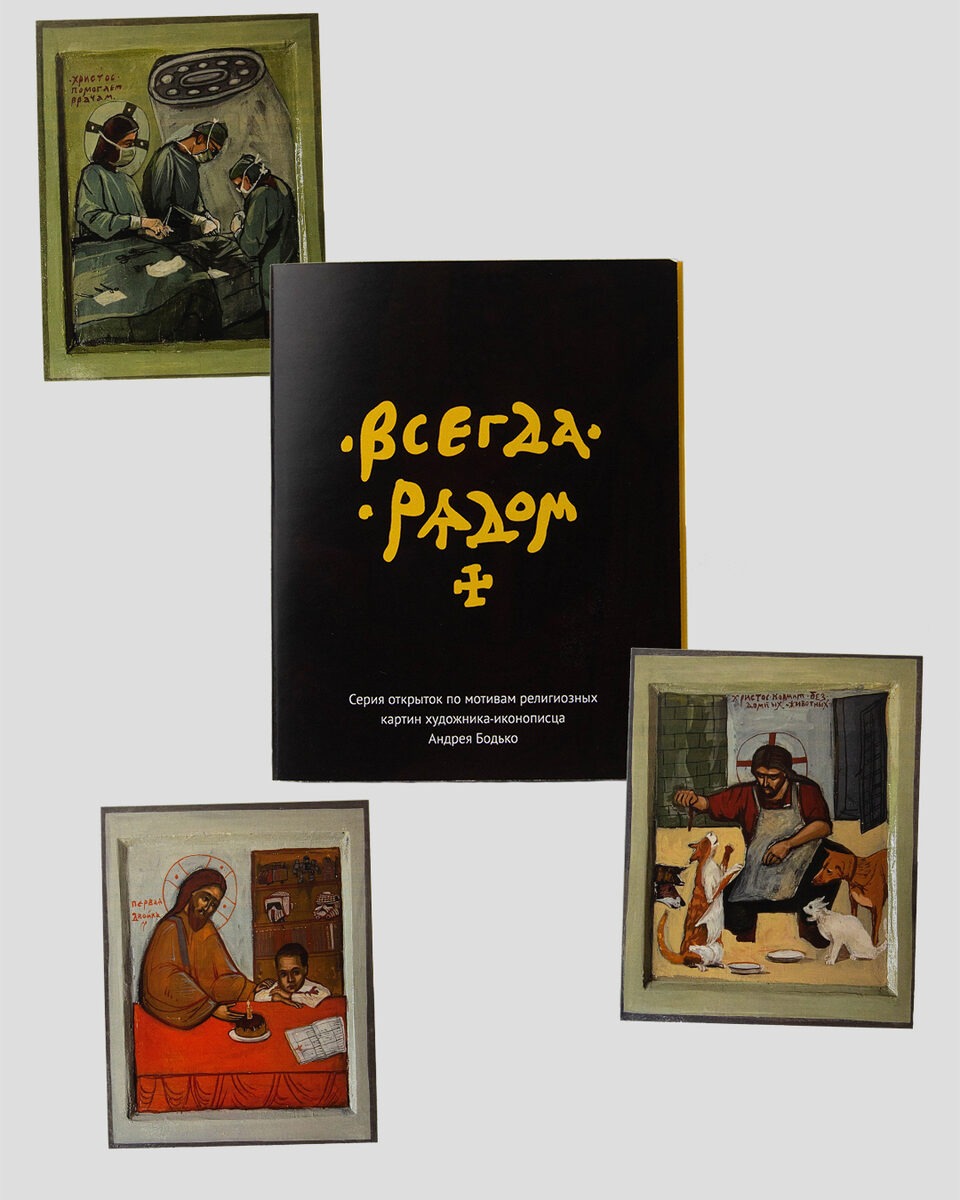

А есть очень отрадный опыт последних дней. Не знаю, может быть, вы слышали, есть занятный совершенно автор. Зовут его Андрей Бодько. Он дьякон, живет в Гомельской области, в городе Речица. И вот он написал серию не икон, как он сам подчеркивает, а картин в иконной технике на досках, которая называется «Всегда рядом». И началась она с замечательной картинки в таком несколько митьковском духе под названием «Христос у тебя дома пьет чай». А дальше пошло-поехало: «Христос и первая двойка», «Христос утешает узника», «Христос с бомжом». И мне кажется, на фоне нашего официозного мира это очень важное, симпатичное дело. И чем проще, чем безыскуснее, тем в каком-то смысле лучше.

Есть вот такой замечательный опыт. Может быть, Вы слышали, в Бургундии есть экуменическая община Тэзе, где мне приходилось несколько раз бывать, и это был замечательный опыт. Там живет брат Эрик, который делает витражи, простые-простые, но симпатичные. Они украшают и их новую, выстроенную в 1960-е годы церковь, и маленькую романскую капеллу – и совершенно органичны, потому что сделаны без претензии на значительность. Мне кажется, что чем дальше от мертвой эстетики, чем живее, тем оно и лучше. Пусть это будет свидетельство. Если мы уже не понимаем, что такое красиво, пусть будет хотя бы живо. Мы все, люди XXI века, не сойдемся в понимании того, что нам, собственно, нравится эстетически. Пусть только не мертвое. А там уже пусть цветут все цветы. Бояться-то нечего.

— А если не затрагивать именно христианскую тему, то какие современные художники вам нравятся?

— Ох, трудно сказать. Поскольку я занимаюсь с первокурсниками таким удивительным предметом, который у нас назывался «Описание и анализ произведений искусства», а ныне в Вышке называется «Профессиональные основы искусствоведения» (гораздо красивее), то мы иногда чувствуем необходимость походить в разные мастерские. И замечательное знакомство, кстати, через поэзию, получилось у меня в мастерской скульптора Лазаря Гадаева. Вы наверняка знаете его сына Константина, замечательного поэта. Мы много лет уже пару раз в год со студентами ходим в мастерскую. И понятно, что искусство Лазаря Гадаева — это некая абсолютно живая история. Заниматься этим профессионально, как средневековыми вещами, у меня бы не получилось, просто потому что я это не умею. Но подлинность этого, то, что это вещи не пустые, для меня очевидно.

И если говорить о живописцах, тут у меня знаний еще меньше. Мне очень нравится, что делает, например, моя добрая знакомая, выпускница Полиграфа Елена Ненастина. Она сейчас руководит художественной студией. И мы к ней тоже ходили в мастерскую. Это такая замечательная живопись, очень в духе традиции Полиграфического института, со смешанными техниками. И мне кажется, там все как-то на месте, работы вызывают желание на них смотреть. Но еще раз скажу, что это мои совершенно частные наблюдения, и про современное искусство вообще я не готова разговаривать, чтобы не срамиться.

— Лектор, исследователь, преподаватель — это в первую очередь человек. И когда мы разговариваем с нашими авторами, очень хочется знать и то, что им нравится как обычным людям, а не профессионалам, как они отдыхают, какие картины смотрят. А какие у вас любимые курсы «Магистерии» — и ваши, и чьи-нибудь еще?

— Своих любимых курсов на «Магистерии» у меня все-таки нет, потому что, мне кажется, нормальному человеку всегда кажется, когда он закончил курс, что надо было сделать по-другому, и что сейчас наступит срамота перед всеми людьми, и можно было бы еще какое-то измерение ввести. Из курсов, связанных с историей искусства, мне очень нравится курс Елены Якимович про «русские вопросы». Я очень благодарна Ирине Владимировне Кувшинской за возможность послушать курс по «Золотой легенде» и за перевод «Золотой легенды», это для нас огромный подарок. А если вне этого, мне постоянно хочется слушать курсы про поэзию. Я благодарна папе и маме за то, что они не дали мне поступить на филологический факультет, и я не стала, например, филологом-классиком. За это я могу просто любить поэзию, любить античных авторов и не препарировать их. Мне очень нравятся курсы Олега Лекманова, Михаила Свердлова. Я их слушаю с огромным интересом.

— А как стать вот таким «профессиональным любителем», который для души изучает искусство, не препарирует его, но при этом замечает важное? Потому что мы всегда, когда смотрим искусство, что-то да упускаем. Как упустить поменьше?

— Тут единой рекомендации, естественно, быть не может, и тот, кто ее будет давать, будет неизбежно выглядеть очень глупо. Поэтому я попробую на основе, скорее, своего опыта экскурсовода подумать, что мне, например, мешало в общении с людьми в плане отсутствия у них подготовки. Для начала мне бы хотелось, чтобы человек избежал соблазна первым делом читать литературу наподобие «Тайны Шартрского собора», или «Тайны катарских замков», или «Кода да Винчи» и так далее. Не стоит начинать с этого.

И не стоит требовать от себя возникновения каких-то сильных чувств при виде предмета искусства. Чем меньше ожиданий, тем оно спокойнее как-то. И человеку больше возможностей дается самому разобраться. Гораздо лучше не ждать откровений, а прочитать какую-то нормальную вводную книгу для начала, прослушать какой-то общий курс. Есть прекрасная вводная книга «Очерки истории искусства» Поспелова и Григоровича, есть замечательная «История искусства» Эрнста Гомбриха, которая написана с большим юмором. То, что дает нам профессиональное образование, — это некая система опор. Мы понимаем, что сначала был Древний Египет, а потом была Античность, а потом наступило раннее христианство, и там были вот такие, такие и такие закономерности. Если человек в самом общем виде это себе представляет, он уже мимо совсем главного не пройдет.

У меня был замечательный ученик когда-то довольно давно из мира бизнеса. Он работал в огромной бизнес-компании, и подготовки в плане истории искусств у него не было никакой. Вот он знал «Утро в сосновом бору» с конфеты и «Незнакомку» с конфетной коробки. Но при этом человек талантливый и с замечательной головой. И как бывает идеальный, абсолютный музыкальный слух, а у этого парня было абсолютное зрение. И вот когда, например, я показываю ему линейку «Пантократоров», он показывает на Феофана Грека и говорит: «А вот это круто». Или, например, линейку кватроченто — он выбирает Джованни Беллини. Человек, который вообще не знает, что это такое, он не знает таких названий. Прошло полгода — он стал убежденным любителем Брейгеля. В общем, в этом смысле мы должны верить себе. Слух можно развить. Точно так же можно развить и культуру видения.

Беседовала Елизавета Трофимова