【精选书摘】当《背离亲缘》作者被「正午恶魔」纠缠20年:你必须在精神状态很好时,才能不在乎忧郁症污名

New作者群

【精选书摘】

本文为《正午恶魔:忧郁症的全面图像》部分章节书摘,经大家出版授权刊登,文章标题与文内小标经《报导者》编辑所改写。

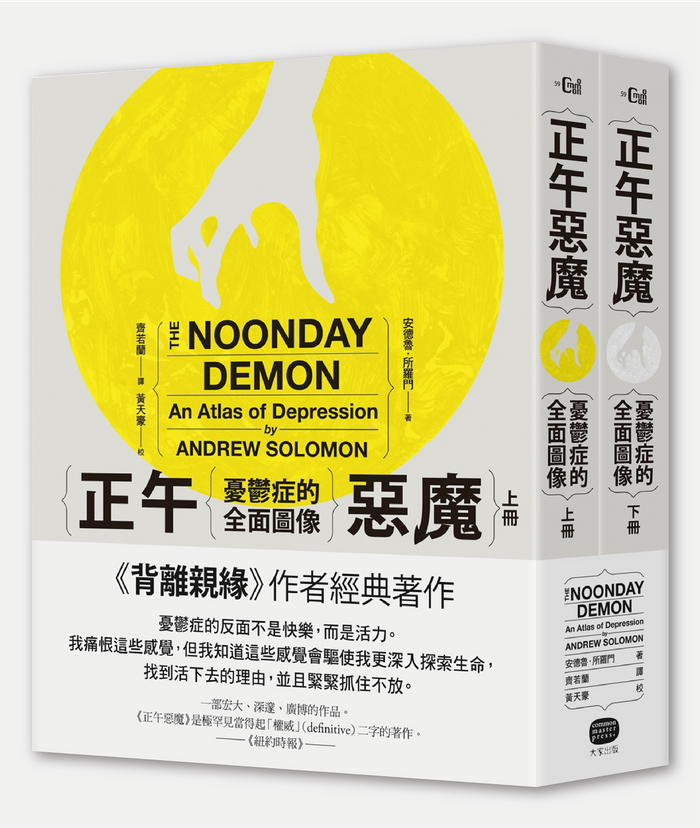

20多年前,安德鲁.所罗门(Andrew Solomon) 在感情、事业、生活一片顺遂之时罹患忧郁症,重度忧郁一度夺走了他的生活自理能力,他与疾病缠斗至今,并以此展开了对忧郁症的终身研究。2001年,他写出《正午恶魔》这本忧郁症专书,获得美国国家图书奖。隔年,他为了治疗自己身为同志而在成长过程中承受的伤害,展开为期10年的访查和研究,针对300个拥有异常孩子的家庭进行深入拜访,写成了《背离亲缘》一书,震惊世界。

身兼患者、文学作家、临床心理学家、精神病学家的多重身分,所罗门统合了社会心理及精神药学的理解,全面解剖忧郁症:是由外在刺激还是内在性格所引发?是生理问题还是心理问题?政治如何决定忧郁症的描述及治疗?性别、年龄、族群文化、贫穷、自杀与忧郁症又有何种关系?他采访大量病患、医生、科学家、药物研发者,并书写自身经验,试图带我们理解这个最难以定义的疾病。

我首次罹患严重忧郁症,是在20年前。

我几乎半辈子都患有精神疾病,已经无从想像自己没病时的模样。忧郁症似乎更像是我的一部分,而不仅仅是我生的病。某些时候,忧郁症就等同于我,但无论什么时候,忧郁症至少都是一部分的我。我不再盘算什么时候可以摆脱治疗,正如同我从不去想什么时候可以不吃不睡。忧郁症成为我的特点,而要厘清这有多少是由于我和忧郁症打交道的经验,又有多少是源于我公开谈论忧郁症的态度所创建的身分,其实并不容易。

我因为撰写《正午恶魔》而变成职业忧郁症患者,这件事很诡异。我的母校有门课指定学生阅读这本书,并邀请我担任客座讲师。我大学时代的梦想是成为功成名就的作家,大学生都阅读我的作品。但是当年我做梦时,并没有想像着要写出一部变态心理学课程指定阅读的回忆录。

关于我的忧郁症的任何思考,都已成为辩证问题。一方面,我的人生不再像从前那么受忧郁症所苦,有时候,最初几次发病的惨况似乎就像遥远的梦境。另一方面,感到安心几乎总成为我偶尔几次复发的序曲。忧郁症一复发,我就会再度陷入黑暗,感觉永远无法逃离。我一方面比过去更习惯这样的陷落,可以感觉到忧郁蠢蠢欲动,就好像关节炎患者能察觉大雨将至。另一方面,忧郁症每次复发都很糟糕,而我已忘却那有多激烈、感觉是多么万劫不复──胸口紧闷、迟缓。我也忘了碎裂的自尊,忘了自己如何挣扎着不把每个扭曲的想法当成深刻的顿悟。

不忧郁的时候,我从忧郁中汲取力与美;等到陷入忧郁,这一切再也遍寻不着。我比过去更懂得掩饰病情,即使觉得自己似乎已在垂死边缘,或似乎不如死去算了,仍能表现得惊人地正常。但焦虑始终是最大的敌人,我会不时一觉醒来,觉得自己根本熬不过那一天。只要遵循治疗和用药方案就能得到相对的平静,似乎还满划得来的,但我痛恨自己必须耗费时间和精力在这上面,厌恶自己脑子这么脆弱,厌恶自己做任何计划时,都知道要为心智随时可能背叛我做好准备。我并没有真的甩掉忧郁症,只不过不让忧郁症靠近罢了。

治疗、服药、规律生活的每一天

过去20年来,我很受幸运之神眷顾。我和外子约翰相识并结婚,他是我所见过最宽容的人。我也有了孩子,我必须让孩子开心,孩子也带给我极大的快乐。我们可以为自己创造某些层面的稳定,但安稳也可由别人提供,而约翰就是让我稳定的力量。我情绪低落时,他总是耐着性子,温柔陪伴我。我忧郁时不再感到孤单,这是十分关键的转变。我在主观上或许觉得生活难以忍受,但在理智上我通常很清楚,我的感受有违实际状况──我的人生十分美好。我找到优秀的精神药理学家,他的药方大半时候都很有效,副作用相对很小。每当问题逼近时,我们会一起想出方法来解决。

我也接受谈话治疗,我的精神分析师既聪明又风趣,这两种特质都很重要,不可或缺。我一度对忧郁症的一些早期警讯漫不经心,他对我说:「安德鲁,在这个诊间里,我们永远不能忘记,你绝对有办法搭着高速电梯直达心理健康的地下室拍卖区。」

我生活规律,没有一天不服药。只要察觉到旧病复发的蛛丝马迹,就会遵从2位医生的指示调整药量,同时也努力修正自己的行为。当我特别焦虑时,普潘奈(Propranolol)这种乙型阻断剂可以放慢我的心跳,让我正常呼吸,但又没有苯二氮平类(Benzodiazepines)药物的镇静效果。2012年,我提高了金普萨(Zyprexa)的剂量(过去15年来,我一直靠金普萨来抑制焦虑症),几个月后再把剂量降到一定程度。接着花了将近2年的时间,才把剂量降回原本的水准。当焦虑的状况可能恶化时,要找到适当时机去处理真是难如登天。每当临床症状似乎正在逼近时,我都会把剂量往上调。

我非常重视睡眠,为了确保睡得够久,我几乎愿意把任何事情往后延。夜里小孩需要有人起床陪伴时,约翰往往是那个下床的人。我规律运动,既为了身体健康,也同等程度为了心理健康。我很少喝酒,更少饮用咖啡因饮料(不过巧克力是我的罩门,可悲的是,感到焦虑时,我不能吃巧克力)。

伴侣和孩子的爱,常能成为助力

同时,我也有不愿妥协之处。我的生活充满压力,但也令人着迷,我不打算过得更简单。我四处跑,为太多人付出。我沉迷于自己的想法,也渴求别人的想法。我笨手笨脚地周旋在家人、朋友和工作之间,但乐此不疲。我宁可服药,拥抱世界,也不要降低剂量,把世界关在门外。情况好的时候,我做任何能做的事,有时看起来就像第二型双极性疾患俗称「躁郁症」。。但我的行为跟轻躁症无关,而是反映出我深知自己随时可能丧失运作功能,因此在功能正常的时期,应该好好利用,尽情发挥。

孩子有时是我的抗忧郁药。我向自己承诺,一当上父亲,就绝不再有轻生的念头,而且只要能避免,就不在孩子面前露出消沉的样子。和孩子在一起,强化了这些良性义务。每当我陷入轻微到中度忧郁,孩子的声音会发挥神奇的效果。纵使他们有时会让我生气和操心(当然了),但他们总让我在世上多了很多牵挂。然而,我不但要设法保护他们不受我的忧郁影响,也要尽力不利用他们来纾解我的忧郁,我不希望他们把这当成自己的责任。我每次情绪低落,约翰都能帮上很大的忙。

和他一起待在我们的房间里,比以往孤伶伶一个人在自己房里安心多了。我不太会对他隐瞒真实情况。在忧郁症的初期,爱是种助力,但等忧郁症真正恶化之后,爱的力量大半会消散。每当我焦虑到对孩子的笑声充耳不闻时,我就知道情况变得危急了。这时候,我的职责是保护孩子,不让他们感受到我的疏离,让自己表现得像感觉正常的人。那无疑是世上最累的差事了,虽然我也在成功做到时得到一些苦涩的满足感。

在用药、停药间反复挣扎

我21世纪的人生都在周期性复发中度过。2002年,我为了避免乐复得(Zoloft)在性功能上的副作用而停药一阵子。突然之间,我的性能量旺盛得不得了,多到匪夷所思的地步,还对自身魅力充满妄想。我和约翰的关系增添了不少情趣,同时,我觉得我和邮差或杂货店店员的交互也似乎都带着性暗示。我和遛狗的人交谈,觉得有股性意味;连逗狗时,都带着点性意味。很快的,我又开始被抵御许久的绝望涌流给淹没。6个星期之后,我才明白我快疯了。我恢复服用乐复得,一切也回归正常。

2003年圣诞节,约翰从明尼亚波里斯市搬到纽约来和我同居。我已经缠了他许久,一直要求他搬来,但等到他真的搬来,却激发我各种焦虑情绪。我的上个同居人以极伤人的方式走出我的生命,消逝无踪,而约翰住在我家里引发的焦虑超出我的负荷。

我还做了错误的决定:由于金普萨会令我发胖、行动迟缓,我在约一个月前停止服用,所以不管我体内的化学成分或我的情绪,都变得很不稳定。得偿宿愿后依然闷闷不乐,似乎说不过去,我担心这件事会破坏我俩的关系,我得想办法找个说词来解释我沮丧的情绪是由别的事情引发。这回忧郁症充分发威,我几乎没办法开口说话。一个月前,我曾经观赏一出可爱但愚蠢的音乐剧,如今我一遍又一遍又一遍聆听原声带,仿佛那些无脑欢乐歌曲的讨喜节奏是把我拉往快乐的救生索。

我原本应在圣诞节后,立刻搭军机飞到南极洲进行3天的采访报导。我一直、一直很想去南极洲,而且早已买好所有必要的衣物和装备。然而我很快就明白,我无法成行,投下去的所有钱都白费了,这件蠢事让我十分气馁,近乎抓狂。

等情况好转后,我看不出那趟旅程有多困难,只消把一些衣服丢进行李箱,坐在飞机上一段时间,就可在热诚专家的陪同下,欣赏美丽风景,之后再好好下笔描绘这段经验。不过才一年多前,我还不屈不挠远赴战争中的阿富汗,为《纽约时报》(The New York Times)采访报导,如今却觉得仿佛要窒息了,像喘不过气来。正当我以为自己已脱离这种摆明了很荒唐的举动时,却再度令我的编辑失望,也令自己失望了。

状况良好时,我认为忧郁症开始让步、变得懒散了,不想再为麻烦的事情费心。接着忧郁症就再度来袭,然后,砰的一声重击──我办不到。那年冬天,我实在没法搭军机飞到南极洲,那简直就像要我从纽约游过去一样困难。所以我又回头服用金普萨,约翰和我也适应了新的亲密关系。于是,我又重新一点一滴逐渐呼吸到生命的氧气。

新书出版时欣喜若狂,同时又觉得糟透了

最近一次严重发作是2012年末《背离亲缘》(Far from the Tree)出版的时候。那种赤裸裸无所遁形的感受再度浮现:我投入10余年的时间撰写此书,新书可能失败的忧虑榨干了我。我首度忧郁症发作是在1994年推出小说《石船》(A Stone Boat)时。两件事同时发生,也影响了我此后每次新书出版的体验。

我害怕没人注意我的新书,担心采访过的人可能会挑剔我的描述,忧心我的论点有什么可怕的瑕疵或疏漏,我却没检查出来。但大半时候,我都说不出自己究竟在担心什么,只是一味的忧虑。我无时无刻不觉得自己仿佛被插入电插座中,无法拔开。人们不停跟我说,我一定无比兴奋,而我就尽全力配合演出。我宣称自己很兴奋,也表现得很兴奋。我上电视和广播电台宣传,兴高采烈地谈话,但我自始至终都觉得仿佛世界末日即将来临,仿佛我所爱的人正步上悲惨终点,仿佛自己快忘掉该怎么吞咽或呼吸。我觉得,我一旦收回承诺,即使是最无关痛痒的承诺,我都会骤然坠落,无法活命。我觉得,如果继续目前的飞快步调,我就会爆炸,活不下去。

我开始发表演讲,宣传新书。我知道自己讲得不够好,想法还是一团混乱。我觉得自己瞬间老了,人生无望。我的压力指数窜升,再度经历熟悉的恐慌,觉得自己熬不过这一天。晚上无法入睡时,我满脑袋想着疲惫会损害我的运作,然而等到我终于开始渐渐入睡时,又唯恐自己睡过头,误了早上的任务。我在旅馆醒来时,会没办法把衣服折好收进行李箱,还一直担心行李不见或忘记该去哪里赴约。

但另一方面,出版这本书也很令人激动。不那么想哭时,我会开心向自己道贺。这是一种异乎寻常的混合发作,我总是一方面欣喜若狂,同时又觉得糟透了。似乎唯有孩子能打断我的亢奋激动。有他们相伴时,我觉得神智清明而快乐。然而一旦他们走出房间,或一旦我走出房间(有鉴于我正试图做的一切,这种情形更常发生),就破功了,而且离开他们的罪恶感更加深了我的绝望。

精神疾病最大问题之一,是无法「分出真假」

精神疾病的问题之一,是永远不确定什么是「真实的」,什么「只存在你的脑子里」。从新书巡回宣传的第一天开始,我就觉得耳朵受到感染,不确定该不该搭飞机,但新书巡回宣传都得搭飞机,而且我们是费尽心力才排好行程。所以,我不断上下飞机,同时想着耳朵该怎么办。我听不到听众提问,我打电话问医生,他建议我使用高剂量的鼻喷剂「Afrin」,这是一种非处方药。或许因为耳朵塞住,我失去平衡感,觉得站不稳。有一回,我要搭的班机改了登机门,由于没听到机场不断重复的广播,我差一点错过班机。我开始耳鸣,左耳中仿佛没完没了地响着尖锐的刹车声。

结果我参加迈阿密书展时,终于被送进急救护理诊所,旁边尽是些大声哭闹的孩子。一位年轻医生向我保证,我的耳朵看来没事,但我可以滴几滴抗生素。耳朵不适分散了我的注意力,我不再满脑子想著书评,我开始揣测,说不定我的症状只是歇斯底里。我怀疑,丧失听力是否若非忧郁症因、就是果。那天晚上,我应朋友之邀到他们的海滨公寓共进晚餐,其中一位朋友是精神科医生,他替我开了更强的抗生素处方,我服用了一个星期。

回纽约过感恩节的时候,我跟耳鼻喉科医生预约看诊。他帮我检查后宣布:「你得了感觉神经性听损。」他解释,我一边耳朵似乎已丧失大半听力,而且可能无法恢复。他开了类固醇,要我几个星期后回去做另一种检查。他说我另一边耳朵丧失听力的机率和这边耳朵差不多,并提出我可能曾经感染病毒,破坏了内耳毛细胞。他又说,我也应该去检查听觉神经是否长了肿瘤。

身体心理的交互影响和自我质疑

感恩节那一天,餐桌上很热闹,我却听不见大家在谈什么。尽管和亲友在一起,我却感到全然的孤独。我决定取消剩下的新书宣传行程,于是开始取消,然后又决定不要取消。我的编辑认识一位西雅图的医生,等我在感恩节周末结束前抵达西雅图时,可以为我检查耳朵。我飞到西雅图,展开新的固定行程:抵达新的城市,到新的医院看诊,重新填一堆表格,接受耳内注射,然后又赶去接受媒体采访或发表演说。我不断自问,我真的丧失听力了吗?我一直想像,我不知怎地跟自己的忧郁症联手对自己做了这些事,似乎忧郁症是我自找的。

我很快就明白为何大家需要立体听觉。我完全丧失平衡感,几度跌倒。我没办法用左耳听声音,仿佛有颗网球塞住了我的左耳道,虽然医生再三向我保证,我的耳朵里没有任何东西。

我的左耳已永远丧失部分听力,而且显然一直都会耳鸣,这是令人极度恼恨的生理症状。我的感觉不像最初那么糟糕,或许是因为一部分听力渐渐恢复了,或许是我对听力不再那么焦虑。我可以应付机场的广播,虽然有时在吵杂的餐厅里会碰到一些麻烦,不过反正多年来一向如此。我戴上助听器,不过只戴了几个月,就明白不戴也成──我的听觉毛细胞康复了,因为继发性发炎的问题解决了,或者,因为抑郁的心情过去了。我再度正常,不再无缘无故跌倒。当时我的身体一定出了什么问题,心理也一样,我仍然不清楚两者之间是否有关联或如何相互影响。

所以,忧郁症遗留下来的诸多影响之一是,我常常不清楚我的心理和身体健康如何相互影响。我很希望自己对肉体与心灵能有一种笛卡儿式的笃定,但我做不到。每回肚子痛,我总怀疑扰乱消化功能的究竟是食物中毒还是非理性的恐惧;睡不着觉的时候,我纳闷自己是思绪翻腾(就如同每个人会不时出现的状况),还是临床焦虑症发作。

我想确切知道什么时候别人是真的对我有敌意,什么时候又是我过度偏执。我谨防自己对忧郁症竖白旗,我除了对数学、土风舞和团体运动不在行,几乎没对任何事认输过。我勇于完成各种壮举,例如玩滑翔翼或远赴战区旅行,我很顽固,绝不愿因忧郁症而错过人生任何经验。友谊受损时,我总是设法修复。我把损害归咎于我的心理状态,而不是人生中不可避免的磨难。我试图修补过去,这是我眷恋过去的方式。我得的是忧郁的神经官能症,而我对自己的忧郁症也很神经质。

人们问我,如此公开地谈论自己的心理困境,是不是可怕的负担?他们认为我必然因此备受嘲笑。我很乐意告诉大家,即使真是如此,那多半也只是背后的嘲笑,虽然我不时会在推特上撞见冷嘲热讽。身为职业忧郁症患者,我最惊讶的发现是忧郁症竟然这么普遍。每当我向别人吐露自己深受忧郁症之苦,听到的反应通常是「我一直很担心我妹妹」或「我最好的朋友去年自杀了,我一直为不了解他的情况而自责」或「我已经忧郁了很多年」。几乎每个人都对我推心置腹。

有时候,我觉得这本书就像机场的全身扫描机器,让你看到每个人在衣服底下藏了什么东西。沉着得无懈可击的人,会向我吐露自己或近亲每天面对的苦痛或麻木,而且他们多半是陌生人。有时候,素未谋面的人会因为本书谈到的忧郁症故事让他们觉得没那么孤单,而在大庭广众间拥抱我。即使当我自己的情绪也十分脆弱时,要再承担别人的情绪诚非易事,他们的信任和热诚仍令我倍感光荣。

我不断接到忧郁者来信寻求我的意见。我不见得具有超越那些信件内容的智能,对我而言,这些信函既美好又可怕。之所以美好,是因为信中表示,我的文章或我说的话对他们有帮助,也因为他们创建的社区让人感觉美好;之所以可怕,则是因为这些信每天都对我揭露人生的苦痛,让我看到未接受治疗或对治疗没有反应,或走到人生半途、却迷失在黑暗幽林中的人受到的种种磨难。

有时候,我觉得自己是睿智开示众人的大师,有时却觉得我是自身难保的忧郁症患者。我最喜欢一封没有回邮地址的信:「我原本想自杀,但是读了你的书后,改变了主意。」陷入情绪低潮时,我有时会对自己朗诵这段话。我明白我的所思所感无一不是许多人早已思考和感受过的。同病真的会相怜。发现自己的痛苦其实如此平凡,或许也是一大安慰。

「精神状况好时,我才承受得住忧郁症污名」

忧郁。运动场上不能容忍弱者的残酷文化,正是防御脆弱的机制。但今天我大致领悟,只要忧郁症已成过去,谈论忧郁症就不是那么困难。不忧郁的时候,我可以不厌其烦地详细探讨忧郁症,撰写本书和公开演讲时就是如此。然而陷入忧郁时,我没办法和别人谈忧郁症。忧郁症突然变得可耻。

我不是不知道这样的反应有多荒谬。本书已经以24种语言出版,我的情况可说再公开不过,然而每当我因精神健康问题而必须取消原定计划时,我会捏造出一连串身体疾病,为染上杜撰的流感或虚构的脚踝扭伤致歉。我可能在6个星期后向撒谎对象坦承我其实有点低潮,但在当下却无法吐露实情。

这有部分是基于一个深层事实──你必须在精神状态很好的时候,才有办法不在乎忧郁症的污名。我深为某种深藏在内心的月亮恐惧症所苦,那是一种对精神疾病的自厌偏见。忧郁的时候,我会看低自己,认为忧郁症代表某种失败,虽然情况好的时候,我知道这全是胡扯。

别人的同情也会压垮我,忧郁症是一种孤独的疾病。陷入忧郁时,会有难以破除的孤独感。想安慰你的人如果无法真正提供任何安慰,可能会很苦恼,而你会为此深感内疚,虽然被放弃只会更惨。

美国前副总统拜登(Joe Biden)在2014年的美国精神医学会会议中谈到,他有个朋友形容严重忧郁的孩子「在细绳另一端往太空飘去」。这名父亲描述,他抓住绳子这一端,希望把儿子拉回来,但也明白拉得太用力的话,会扯断细绳,永远失去儿子,所以他只能尽最大努力拉住。拜登承诺要强化链接,让大家更安全也更容易把精神病患拉回来。他说,提供更好的心理卫生服务,可以让绳子不那么容易扯断。我后来见到拜登时,他断言消除对精神疾病的偏见是我们这一代必须力争的民权,并赞美为此奋战的人士。我告诉他,身为确诊的精神病患,我很感激他,还在位的政治人物愿意挺身支持如此背负污名的目标,相当有勇气。他回答:「你们才是真正的勇者。」

2014年,我和一位著名的文化评论家有一次令人讶异的谈话,她说:「你当时写文章公开谈论你的忧郁症,真的很勇敢,现在就不需要鼓起这么大的勇气了。」她善意的话语里面蕴含的假设是,忧郁症的污名正在消退,大家愈来愈能公开谈论忧郁症。

这样的说法只有在某些前提下才正确。今天精神病患应该出柜的想法已很流行,这样的转变始于百忧解在1987年核准上市之时,之后又有多场公共卫生运动推波助澜,例如由MTV支持的杰德基金会(Jed Foundation)「爱更响亮」(Love is Louder)运动,乃是为了帮助各种受社会排斥的人找到自己的声音,并推动学校公开讨论精神疾病。

也不时有社会名流坦白揭露自身的精神疾病,《扪心问诊》(In Treatment)《扪心问诊》原为以色列心理治疗电视剧《治疗》(Be Tipul),后由美国HBO改编,于2008年1月首播,讲述心理治疗师每周与个案晤谈的故事。之类的电视剧集也为大众提供探讨这类问题的语汇。女演员葛伦.克萝丝(Glenn Close)成立的团体「改变思维」(Bring Change 2 Mind)制作了诙谐的电视广告,设法让大众接受精神疾病,去除精神病背负的污名。克萝丝告诉我,如果大家知道他们有多常和精神病患相处,就不会那么害怕了。她解释:

「污名往往来自无知。如果我们之中每4人就有1人得病,你不可能害怕这样的疾病。」

美国政府和医疗制度,仍奉行差别待遇

不过大众媒体仍经常展现对忧郁症患者莫名的敌意。2014年春天,爱尔兰新闻记者约翰.华特斯(John Walters)写道:「我不相信忧郁症,根本没有这回事,完全是捏造出来的,都是鬼扯蛋,是借口。」你能想像某个公众人物在谈论癌症或心脏病或爱滋病时这么说吗?演员罗宾.威廉斯(Robin McLaurin Williams)在2014年自杀后,女儿洁尔妲(Zelda Williams)在推特上遭到网络酸民霸凌,他们将她父亲的死归咎于她,还上传阴森森的窜改照片,说那是罗宾斯的尸体。忧郁症似乎仍然会激发歇斯底里的对立。

比个别挑衅更令人困扰的是,美国医疗保健制度和联邦政策都信奉对忧郁症的偏见。2013年,美国拒绝一名加拿大女性游客入境,理由是她曾因忧郁症住院一年半。雅伦.李察森(Ellen Richardson)因此不得入境美国,除非美国国土安全部认可的3位多伦多医生有任何一位愿意开体检合格证明给她,单凭她自己的精神科医生背书「还不够」。李察森原本只是要借道纽约,去搭乘游轮前往加勒比海。

美国边境官员声称他们乃根据《美国移民与国籍法》第212节行事,这条法令准许边界巡警拒绝任何会威胁到他人「财产、安全或福祉」的旅客入境。他们给李察森一张书面通知,告知她,基于她的「精神疾病发作纪录」,她在入境美国之前应先取得医疗评估报告。李察森并非这类措施的第一个受害者。2011年,美国也曾禁止加拿大教师兼图书管理员洛伊丝.卡门尼兹(Lois Kamenitz)入境,理由是她曾企图自杀。

安大略精神健康警方纪录查核联盟(Ontario Mental Health Police Record Check Coalition)前共同主席雷恩.佛瑞提胥(Ryan Fritsch)声称他在该年听过8桩类似案件。在李察森的事件发生后,他写信给我:「我觉得很多人都被拒绝入境。我还听说,加拿大全国性和省级的各种心理卫生倡议与宣传组织派主管级代表到美国参加会议及其他官方活动时,都曾在边境遭到拒绝入境。」原因大概出在他们自己的精神病史。

拒绝污名化,是为患者、也是为自己

严厉抨击忧郁症,代表倒退回某种优生主义哲学,这种哲学认为任何精神疾病的迹象都是社会排斥的根据。1990年的《美国身心障碍法》禁止雇主歧视精神病患,我们会捍卫罹患忧郁症的美国公民在任何地方的工作权,难道不应也捍卫有忧郁症的旅客入境美国的权利吗?社会任何领域根深柢固的歧视都会鼓励他人效尤。大多数美国人之所以为同志争取从军权,都不是因为他们希望成为同性恋军人,而是因为任何政府批准的歧视,都会损害所有同志的尊严。同理,拒绝李察森入境的边境政策不但对外国人不公平,也侮辱了数百万深受精神疾病所苦的美国人。

将任何失能状态污名化都很糟糕,将其治疗方式污名化则更糟糕。李察森之所以遭拒,不是因为她的忧郁症,而是因为她自杀未遂后,警察把她送到医院,并提交一份报告,而美国当局拿到了这份报告。曾因精神健康问题求助的人,会比其他未求助的人更容易控制内心的恶魔,而李察森的案例只会警告大家,千万不要因精神疾病而求助。

如果我们把人吓跑,让他们因为害怕这项纪录日后会对自己不利,而不敢接受治疗,我们不啻在鼓励大家否认生病、不遵从医嘱、耍花招,形成更加病态的社会,而不是健康的社会。

1993年,美国国会通过法案,禁止HIV带原者入境美国。美国是在司法上采取如此顽固立场的少数国家之一,其他国家为亚美尼亚、文莱、伊拉克、利比亚、摩尔多瓦、阿曼王国、卡塔尔、俄罗斯、沙特阿拉伯、南韩、苏丹。在激进派游说团体大力反对下,美国终于在2009年解除这项禁令。欧巴马总统表示,他相信这项禁令导致大众对HIV带原者和爱滋病患的歧视,结果人们因此不愿受检,间接促进了爱滋病散播。

李察森在2001年曾企图自杀,并因此半身不遂,但她受益于有效的治疗,后来过着有意义的生活。我们应该为这些设法改善精神状态、即使面对困难仍努力生活的人喝采。我们应该尽可能让更多人不用面对政府的反对,获取一系列可得的支持,这不但符合人道精神,也符合我们的自我利益。

《报导者》关心您

当您家人或您需要心理健康、精神照护等相关信息,可以参考卫福部信息。