病榻之侧:中国子女照护与就业选择的性别差异

财新原文信息:

Wen, J., & Huang, H. (2024). Parental health penalty on adult children’s employment: Gender differences and long-term consequences. Journal of Health Economics, 95, 102886.

01

引言

当前,世界各国都在经历人口老龄化的转变。老年人健康冲击的发生率不断增加,由于家庭内部风险分担的普遍性和抚养比的上升,该冲击往往会对其他家庭成员产生溢出效应,且可能存在性别差异。本文探讨了同住父母的健康冲击对中国成年子女劳动供给的影响及其性别差异。

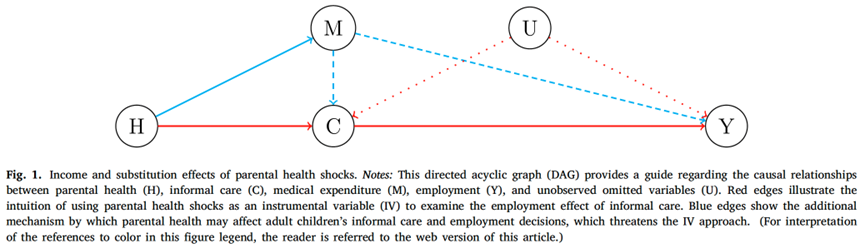

虽然发达国家的研究并未发现一致的溢出效应的证据,然而在发展中国家,由于正式护理及医疗保险双重短缺,父母健康冲击对子女劳动供给同时存在替代效应(增加非正式护理需求、减少子女劳动供给)与收入效应(增加医疗费用负担、增加子女劳动供给)。就替代效应而言,在发展中国家普遍存在的家庭内部专业化分工下,照料成本可能不会被家庭成员平均分配,往往更多地由女性承担。非正式护理中断了女性的人力资本积累,这可能导致劳动力市场条件恶化,并可能进一步加强家庭内部分工。此外,就收入效应而言,储蓄低、工资高的个人更可能在父母健康冲击后选择增加劳动供给。鉴于性别工资不平等的问题,子女劳动供给选择可能存在性别差异。

与大多数发展中国家相同,中国的正式护理体系并不完善。中国政府于2016年在15个城市启动长期护理保险(LTCI)试点,到2023年扩大到49个城市。然而,这一举措只覆盖了中国293个地级市中的一小部分。此外,LTCI主要面向有正式工作的城市职工。没有正式工作的城市居民和广大农村人口仍面临较大的长期护理风险。与此同时,中国也面临着医疗保险不足的问题。农村居民的公共医疗保险(即“新农合”)直到2003年才推出,且人均补助也较少,2014年仅为380元人民币(约合62美元)。

那么,在中国,父母健康冲击对子女劳动供给的影响如何?是否存在性别差异?如果是,该影响将持续多久?本文利用2012-2020中国家庭追踪调查(CFPS)数据,使用交错DID方法探究了这些问题,结果发现,冲击后女性就业率平均下降3.7%,而男性就业率并无显著变化。特别地,在冲击后至少六年,女性就业率也并未有所恢复。

数据及方法

02

作者采用2012至2020年中国家庭追踪调查(CFPS)数据,以成年子女为观察样本,匹配其父母信息,并保留满足以下条件的样本:(1)年龄在16至64岁之间;(2)至少出现在两次调查中;(3)父母至少五十岁。最终获得样本量为30,156的非平衡面板数据。

本文分别考察子女劳动供给的两个方面:就业状况和每周工作时长

本文将父母健康冲击定义为父母或配偶父母住院。住院经历较为客观,并且能够捕捉到严重和持久的健康冲击。图2左侧显示了无条件住院率及有条件住院率(上期住院条件下的当期住院率)在生命周期中的上升趋势,说明健康冲击在老年人中普遍且持续存在。图2右侧显示接受子女非正式护理的老年人占比较大,且不断增加。若同时考虑父母和配偶父母,家庭至少照顾一名老年人的可能性往往更高。

03

实证策略及估计结果

1. 基准回归

采用双向固定效应交错DID:

(1)

其中,Yit 表示个体 i 在 t 时的劳动供给;Dit 为父母或配偶父母曾经住院的虚拟变量;Zit 包括年龄、婚姻状况、教育程度、家庭资产对数、自评健康、是否有6岁以下儿童、城乡、父母及配偶父母的二次年龄函数。τ 反映了经历过父母健康冲击的子女劳动供给的平均变化。

表3显示,父母健康冲击之后,女性就业率显著下降3.73%,与拥有6岁以下孩子的效应相当(3.92%)。此外,婚姻导致女性就业率下降13.27%。然而,作者并未发现父母健康冲击对男性就业的影响。

2. 动态效应

本文采用事件研究法估计长期影响:

(2)

基准期设为首次住院的两年前;D代表事件发生是否距当期为p年或q年,k1 ∈{-4,-6,-8}, k2∈{0,2,4,6,8};τq 代表父母健康冲击对成年子女劳动力供给的动态影响;μp 为前期趋势。

表4及图3的结果显示,处理组与对照组的前期趋势并无显著差异。父母健康冲击对女性就业具有持续的影响,在冲击后的六年内也并未恢复,而男性就业率并未发生显著变化。具体地,女性就业率在冲击发生当年下降了3.44%,在冲击后两年下降了3.18%。

3. 异质性分析

为探讨父母健康冲击对子女劳动供给存在的收入效应。作者分析了该影响在不同个人收入和家庭资产间的异质性。表5及图4显示,冲击使得中等收入女性的就业率下降4.77%,但随着收入的增加,就业的可能性提高。收入在中位数以下的女性,就业率下降8.05%;中位数以上女性的就业率下降较少。对收入分布最低五分之一的女性,就业率的下降高达10.11%。

针对不同家庭资产的分析同样显示了中等资产家庭女性就业率的下降(3.88%),但该影响并不存在异质性。此外,值得注意的是,家庭资产每减少1%,男性就业率显著增加0.0346%。家庭资产在中位数以下的男性,就业率增加1.68%;中位数以上男性的就业率下降2.31%。对家庭资产分布最低五分之一的男性,就业率显著增加6%。

作者还分析了基于教育、婚姻状况、父母或配偶父母和城乡的异质性,结果显示,高中及以下学历的女性、未婚女性、有劳动收入的农村居民就业率下降更多。

4. 子女提供非正式护理的性别差异

由于无法区分非正式护理是由子女还是其配偶提供,为了分析性别差异,作者将分析限定在未婚子女中。表7显示,父母健康冲击之后,不论子女性别如何,提供非正式护理的可能性均增加。作者认为,这代表主分析中女性就业率下降可能主要是由于对劳动力市场的依恋程度较低。然而,该结果仅针对未婚子女,已婚夫妻在提供非正式护理方面可能有不同表现,应谨慎分析以避免过度推断。

5. 稳健性分析

作者还纳入了一系列分析:(1)为避免异质性处理效应带来的估计偏误(Goodman-Bacon,2021;Sun and Abraham,2021),作者采用Callaway and Sant’Anna(2021)提出的CS-DID方法进行估计。这种方法从对照组中剔除了已经经历过冲击个人的冲击后观测值。(2)为避免可能存在的子女对父母住院的预期,将样本限制在首次冲击前一段时间内没有住院记录的个体。(3)分析成年子女自身的住院对其劳动供给的影响。结果发现男性和女性都能从自身健康冲击中快速恢复。这表明阻碍女性恢复就业的主要因素可能是父母健康冲击的持续性。(4)考虑现实中与男方父母居住可能性更大、样本损耗、调查期内搬入子女家庭这些问题。(5)考察处于一般工作年龄(25至50岁)的成年子女。(6)使用更严格的父母年龄及子女教育控制变量。(7)考察父母自评健康下降对子女劳动供给的影响。(8)去除可能存在问题的控制变量。这些分析的结果均稳健。

结论

04

本研究首次探究了发展中国家父母健康冲击对成年子女劳动供给的因果效应及其长期影响,同时为有关非正式护理与女性劳动供给、家庭内部劳动分工和性别差异的文献提供了新视角。与发达国家现有研究不同,本文发现中国存在显著的性别差异:父母健康冲击显著降低了女性就业率,该负面影响在冲击后至少持续了六年;男性就业率的平均变化虽然不显著,但对于贫困家庭,其就业率则会增加。这表明除了非正式护理需求增加之外,还存在其他影响子女劳动供给的机制。本文的研究结果表明,发展中国家“未富先老”的后果令人担忧,也说明了完善社会和市场保险体系的必要性。

Abstract

This study examines the gender-specific and enduring impacts of parental health shocks on adult children’s employment in China, where both formal care and health insurance are limited. Using an event-study approach, we establish a causal link between parental health shocks and a notable decline in female employment, which persists for at least six years following the shock. Male employment, however, exhibits minimal change on average, although this conceals an increase among poor families, indicating a channel beyond heightened informal care. Our findings underscore the consequences of ‘‘growing old before getting rich’’ for developing countries.