新的国际体系正在诞生吗?|马各庄社论

Matters文/白芍

《经济学人》又在揶揄中国了。《中国正在赢吗?》(Is China Winning?)成为了《经济学人》4月16日号的封面文章。这篇文章说:美国特朗普政府推卸全球领导责任固然令人失望,但中国政府的全球攻势外交也令人感到不舒服。[1]

《经济学人》称,一个美国主导的世界意味着:

……一个由大批量的有全球软实力的私营行动者构成的巨大联盟网络——从谷歌、网飞到哈佛大学、盖茨基金会。[2]

根据《中国正在赢吗?》观察,中国丝毫无意复制这一美国的全球领导模式。中国似乎只想在保持自身的政治道路特殊性的同时,向世界秀出其特殊道路的力量。而在此刻的危机中,这意味着中国正动员全国力量赢取一场疫苗研发竞赛。在《中国正在赢吗?》看来,听起来无害的“人类命运共同体”的核心原则是:

……对不同政治制度的国家保持尊重。这一说法自毛时代就被以各种形式提及过(如“和平共处五项原则”)。这意味着其它国家要吞下对中国统治方式的任何疑虑,并对这一统治方式表示出尊重。[3]

看起来,作为一本致力于为全球政商领袖提供咨讯参考的杂志,《经济学人》丝毫没有兴趣对中国政治道路表示尊重。如《中国正在赢吗?》所评论,中国目前的“口罩”外交亦不能抹销“富国”舆论界对中国国际影响力的疑虑。表面上看起来,中国所要求的无非是其特殊的政治道路不被威胁、并要求“西方”(或者《经济学人》的读者更喜欢的名字,“富国”)给予与其力量相匹的荣耀与尊重。然而,很显然,“普世价值”的拥护者们对“特殊的”政治形式持坚决“不宽容”的态度。

中国的政治道路被“富国”媒体攻讦当然不是什么新鲜事。只不过,这些年,BBC等媒体的攻讦日益体现出一种歇斯底里的特质。凡是牵涉中国的事务,“富国”媒体便急急忙忙开始站队、呼喊“民主万岁”的口号。对于涉中国地区的政治离心力与向心力,“富国“媒体极为敏感。对中国说硬气话的被赞扬,染上中国色彩的被讽刺。

这里有一个绝妙的对比:海峡对岸的蔡女士和昂山素季。一月,在海峡对岸岛内选举结束后,BBC便急不可耐地对蔡女士进行了专访。[4]BBC等媒体对这位敢于和中国“说不”的政治人物表现出极大的热枕,并在系列报道中将其描绘成又一个“民主战胜独裁”的象征。至于岛内“韩流”背后的社会成因——谁在乎呢?另一个BBC曾经无比青睐的“民主女神”却不再讨喜了。2019年年底,BBC以《昂山素季:从“人权斗士”到“种族屠杀”辩护者》为题对昂山素季赴海牙处理罗兴亚事件诉讼进行了报道。[5]在另一篇对诉讼现场的报道中,BBC称:

昂山素季或许与其法务团队和几位缅甸代表坐在一起,但在报道中却常被裁为独自一个人。作为一个领导者,她疏远了曾经的西方朋友并逃进了中国的强大怀抱。后者持续在联合国安理会为其提供宝贵的经济支持与政治保护。[6]

大概,对于一个拍烂了的“勇者斗恶龙”剧本,“导演们”总不免爆发坏脾气。一个持中国护照居民,如果生活在文质彬彬白人中产阶级圈子,当然可以好好品味“民主的细节”。否则的话,“你们中国好奇怪啊”式(客气版本)的“问候”总不会少。

我们如何理解这种“富国”对中国特殊政治道路的“不宽容”?要回答这一问题,我们要弄明白这些问题:中国政治道路的“特殊性”究竟是什么?“富国”的“普世主义”究竟是什么?为什么“西方”难以接纳“特殊的”中国?

上世纪末以来,中国国内兴起的“新左派”知识分子热衷于讨论以“全球化”为名的“西方化”如何挤压各地方文化的生存空间。中国的特殊性便是被排斥、挤压的诸世界文化之一种。“新左派”知识分子们捧着马克思主义国际关系理论(例如沃勒施坦的《世界体系》)或者后殖民主义的文本(例如萨义德的《东方主义》)来声讨“西方化”的恶果。在九十年代,知识分子们的这一关怀,或许还贴近被伤害的工人阶级的立场;而这些年,随着中国“阔起来”,这些“马克思主义”的叙事越来越不在乎广大生产者的现实生活,“马克思主义”越来越被包装成“中”“西”两大文明之间的文明冲突论。其实,“文明冲突”这一论调一点不新鲜。第一次世界大战时,类似的论调就甚嚣尘上。英法不正是以“文明”对决“野蛮”作为国内舆论动员口号吗?英法的一切是“文明的”,但是德意志帝国这一新兴强权则是“野蛮的”。按照埃利亚斯的分析,在德意志帝国国内,相对应,也有对伟大且绵延传承的德意志文化特殊性的建构。[7]

不过,在当时的(不需要加引号的)左翼政治家看来,英国法国与德意志帝国之间的差异是什么呢?

在各国资产阶级中,至今还在最大程度上保持着自己的阶级意识即政治意识的,无疑是英国资产阶级。我们德国的资产阶级又愚蠢又胆怯;它甚至不会抓住工人阶级在1848年为它争得的政治统治,并保持在自己手里;在德国,工人阶级首先必须清除本国资产阶级早就应当消灭的封建制度和宗法式专制制度的残余。法国资产阶级比起别国资产阶级来,是最自私、最贪图享乐的,它利令智昏,甚至看不到自己未来的利益;它只顾眼前,不管将来;它由于疯狂地追逐暴利,正干着极端可耻的贿买勾当……其结果是,在这个实行普选权的共和国里,工人要取得胜利,除了暴力革命外,几乎没有别的办法。英国资产阶级既不像法国资产阶级那样贪婪到愚蠢的程度,也不像德国资产阶级那样胆怯到愚蠢的程度。它在自己大凯旋时期经常向工人做让步;就连它的眼光最短浅的那一部分,即保守的土地贵族和金融贵族,也不怕给城市工人相当规模的选举权……德国资产阶级从来没有能力作为一个统治阶级来领导和代表国家,法国资产阶级每天都在证明……它已经完全丧失了它一度比其他任何一国资产阶级都更多地具有的这种能力,而英国资产阶级(包括溶合于它的所谓贵族在内)则直到最近还显示出它有一定的能力来发挥——尽管是到某种程度为止——领导阶级的作用。(恩格斯,1889年,《资产阶级让位了》)[8]

经常被强调的英国社会生活的特殊性究竟是什么,对这些特殊性应当怎样加以解释呢?通常都是说:英国的特殊性在于,它是一个没有军国主义、没有官僚制度、没有农民阶层的资本主义国家,并且它的大部分资本是用于在外国进行剥削的……(罗莎·卢森堡,1899年,《英国眼镜》)[9]

英国与德国的对决是两大资本主义强权的对决。不同的是,在英国,资产阶级直接在政治上处在支配地位,而德意志帝国则是政治上进行统治的骄傲军国集团与经济上进行统治的懦弱资产阶级的混合物。世界贸易的形势使得英德总是处于互相竞争的状态。而在德意志帝国国内,可以无视资产阶级“成本理性”约束的军国集团又极具“冒险精神”。实际上,恰恰是在德意志德国,孕育着最发达的战争(政治)思想——譬如,在今年中国国内文宣中使用甚广的“总体战”(total war)思想。“总体战”这一说法恰当的描绘了德意志帝国的政治性格——为达特定目标(譬如,摧毁一国,或,一种疾病的蔓延),一国政治统治集团可以不惜一切代价——被资本主义精神支配的“理性人”所完全无法理解的概念——绝对掌控、强力动员国内所有经济、社会力量。按照Johann Plenge说法,德意志帝国与英法的对决是“1914年”与“1789年”的对决:如果说“1789年”代表自由,那么“1914年”代表团结;如果说“1789年”意味着人权、民主、个人主义和自由主义,那么“1914年”意味着责任、纪律、法律和秩序[10]。

当然,事实上,英法眼中的“野蛮的”“德国道路”在国际上远非毫无拥护者。“德国道路”所体现出的对旧政治勋贵特权集团地位的充分捍卫、鼎盛的军威在世界各地吸引着焦虑于如何“拥抱”资本主义的各国旧政治统治者。除了我们熟知的日本外,也包括中国晚清明国的各军阀。比如,今日国内极显军威的正步便源于普鲁士步兵操。

第一次世界大战是列强间的对决。在其中,德意志帝国与沙俄有着根本上的区别。沙俄无愧“帝国主义链条上最薄弱的一环”之名,腐败落后的官僚贵族政治不但窒息了资本主义经济发展,也使得国内资产阶级不敢真正构想如何在国际舞台上豪赌一场。这不仅仅意味着经济上寄生于巴黎与柏林的资本,也意味着腐败落后的军队组织无法打赢一场现代战争:

……俄国当前的资本主义发展是缓慢的。它不能不是缓慢的,因为没有一个资本主义国家内残存着这样多的旧制度,这些旧制度与资本主义不相容,阻碍资本主义发展,使生产者状况无限制地恶化,而生产者“不仅苦于资本主义生产的发展,并且苦于资本主义生产的不发展”。(列宁,1899,《俄国资本主义的发展》)

……军政界的官僚象农奴制时代一样寄生成性、贪污受贿。军官们都是些不学无术、很不开化、缺乏训练的人,他们和士兵没有密切的联系,而且也不为士兵所信任。农民群众的愚昧无知,目不识丁和孤陋寡闻,在现代战争中同进步的民族发生冲突时,都赤裸裸地暴露出来了,因为现代战争也同现代技术一样,要求有质量高的人才。(列宁,1905,《旅顺口的陷落》)

只有政治上不具有“资产阶级的理性”、但经济上却已有相当资本主义发展的德意志帝国,才能够刺激起英法足够歇斯底里的反应。

回顾过历史之后,让我们回到当前中国与“西方”之间冲突的社会经济基础。中国的国家强力支配的政治与资本主义经济的混合,才是“西方”“敌意”的社会根源。只不过,旧的战争已远去,新的战争尚未到来,并没有战争能够检验“西方”面对的究竟是德意志帝国还是沙俄。但是,中国的特殊政治将一直刺痛着资产阶级的世界主义政治——藉由“普世价值”论证合法性的政治。而在这一“特殊主义”与“普世价值”对撞中,“西方”真正关心的是资本的“普世”自由,例如资本在中国流动的自由。显然,中国国家强力保护的那些不向外开放的产业,才是“西方”所真正觊觎的东西(这一点从中美贸易战的进程就可以看得很清楚了)。如果认真观察,就可以发现“西方”与中国真正进行的政府间谈判永远是讨论资本的自由。至于例行公事般的“人权报告”和“声援民主人士”,除却为谈判增加极为次要的筹码之外,仅有的作用乃是迎合其国内的舆情。“民主人士”所昭示的那些社会矛盾,从来都不在谈判的视域之内。与中国的国家主义者的想象相反,“西方的渗透与颠覆”从来不以“民主人士”为主力军进行的,资本和军事力量才是他们真正不断使用的武器。

那么,接下来的问题是,目前“西方”(或者,“富国”)所捍卫的普世价值究竟是什么呢?

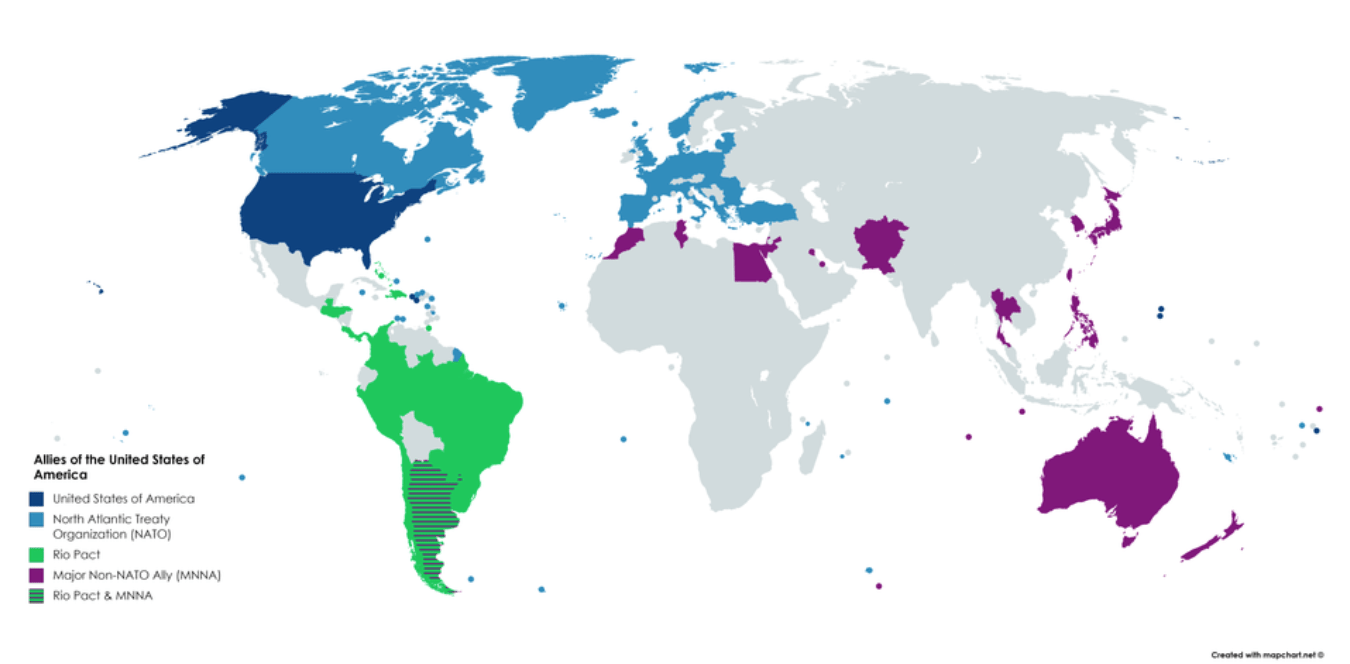

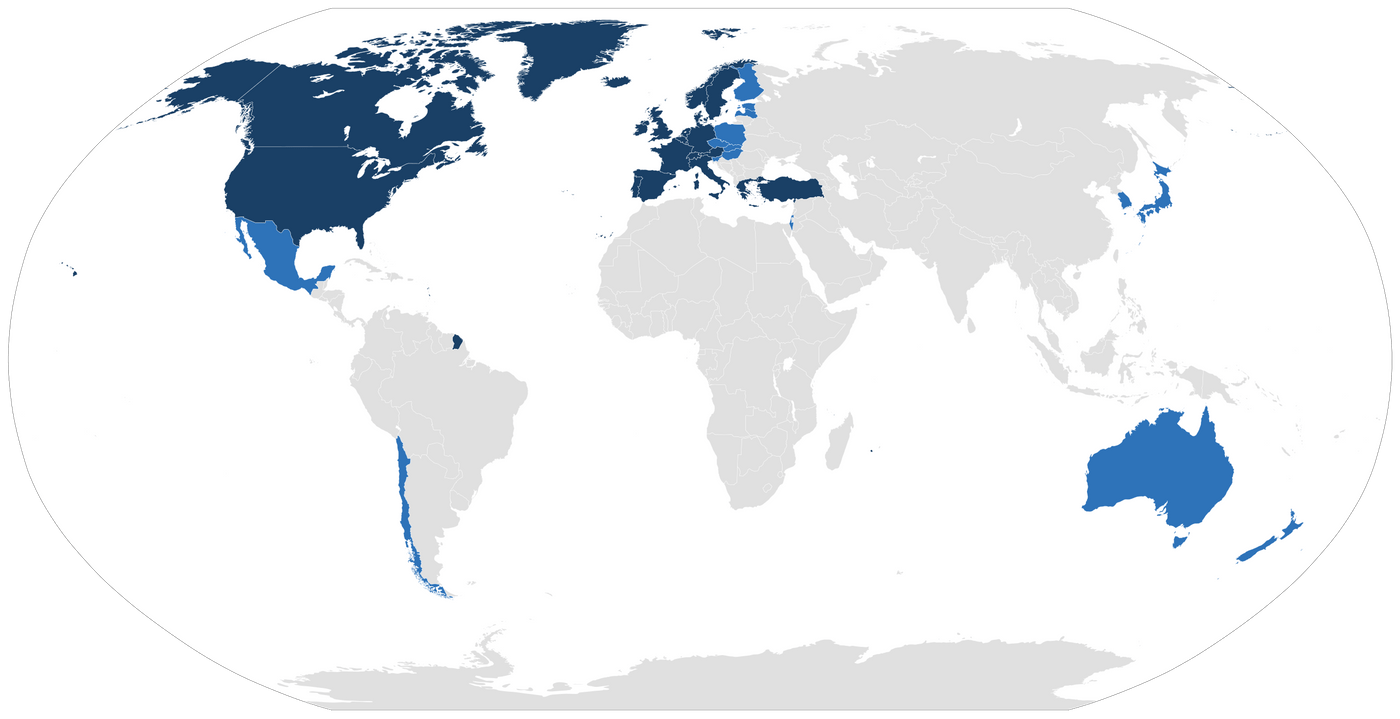

两次世界大战使得帝国主义国际灰飞烟灭。旧日强权支配的世界被美苏分割。在美国军事力量的支持下,代议民主制度在西欧普遍建立。这表现为NATO等一系列军事协定。

除了布雷顿森林等我们熟知的规则设定,美国亦凭借马歇尔计划及一系列类似援助计划(衍生品为OECD组织)。

二战后的“西方规则”是美国凭借其绝对军事、经济实力制定的。美国——回想一下马克思的惊叹,它是最纯粹的资产阶级国家——按照其心目中的理想,也就是资产阶级世界主义理想,打造出了二战后的“西方”。然而与“西方”全面对垒的“东方”,却秉持着一套与“西方”针锋相对的意识形态,两者的角逐一直难分伯仲。“普世价值”对自由派知识分子有多大的吸引力,冷战年代的“共产主义”对那时的左翼知识分子就有多大的吸引力。是冷战的终结,才使得这一资产阶级世界主义理想彻底拥有了“普世”的外貌。

我们不再浪费文字叙述这段历史[11]。我们只阐述基本的事实:在当代,资产阶级的普世主义并非必然实现的神谕,而只是由最初美国以武力和资本输出整合而来的资产阶级世界秩序在意识形态上的延续;它在过去战胜了“特殊主义”,也不代表它将来也必然会战胜另外的“特殊主义”。相比于自由派知识分子的神谕降临的幻觉,可能自由派媒体媒体的“勇者斗恶龙”母题才更贴近现实。为世界资产阶级进行政策游说的智库早已清醒理解这一现实。譬如,2019年的欧亚集团东京峰会上,面对中国对既有世界秩序的冲击,欧亚集团创立人呼吁日本接下美国的班,来继续供养资产阶级世界主义政治[12]。

战争技术的更迭已经决定了旧日列强国际不会再回归。在可预见的未来,资本主义的世界主义政治无法通过战争来摧毁世界各地区存在的、由各色勋贵集团掌握的非资产阶级国家机器。甚至,在美国,资产阶级的世界主义政治都在发生着一定程度的“退化”。主导国家机器的不再是金融资本、信息资本等具有浓烈世界主义诉求的资产阶级集团,而是地产商这类最为地方主义的集团——比如,现任总统即是源自纽约市的地产商。

正在失去力量的资产阶级世界主义政治将会如何变化,我们尚且难以预料。但我们依然了解中国短期内的国际诉求:资产阶级世界主义政治必须与中国的特殊主义政治共存,而这意味着资产阶级世界主义政治必须不再对任何政府具备任何强制性。中国政府有权对中国国内的一切资本主义活动按照中国政府的特殊利益进行任何命令,而不必在乎整个世界资产阶级的阶级利益。当然,这并不意味着中国要反对任何的国际性组织、国际性活动。相反,中国可以热烈的资助任何国际性组织、国际性活动,只要他们是仪式性的、辅助性的,而非对政府起着强制性的,正如一战后“复辟”了的德意志帝国对待国联一样。只要中国国内真正有世界主义政治诉求的阶级力量——譬如互联网资本——始终迈不出特殊主义政治围起来的墙,中国便不会真正拥抱任何实质上的世界主义政治。

现存的国际体系的一切建制终将被掏空,新的国际体系在强权间的非军事性角逐中晦暗不明。这或许就是短期内我们可以预料到的世界。

//

参考文献 [1]https://www.economist.com/leaders/2020/04/16/is-china-winning [2]同上,“……a vast web of alliances and legions of private actors with global soft power, from Google and Netflix to Harvard and the Gates Foundation.” [3]https://www.economist.com/china/2020/04/16/chinas-post-covid-propaganda-push “respecting other countries regardless of their political systems. Various formulations of this have been used since the days of Mao Zedong (Mao’s favoured term, the “five principles of peaceful coexistence”, remains in use). It means that other countries should swallow any misgivings about the way China is ruled and show it respect.” [4]https://www.bbc.com/news/world-asia-51104246 [5]https://www.bbc.com/zhongwen/simp/world-50729180 [6]https://www.bbc.com/news/world-asia-50770961 “Aung San Suu Kyi may have sat alongside her legal team and a small Burmese delegation but she often cut a lonely figure. She is a leader who has alienated herself from former friends in the West and taken refuge in the powerful embrace of China, which continues to provide invaluable economic support and political protection in the UN Security Council.” [7]参考埃利亚斯的《文明的进程》 [8]恩格斯,1889年,《资产阶级让位了》,这是恩格斯对欧洲时政所作的系列评论中的一篇,来自《马克思恩格斯全集》(第一版)第二十一卷。 [9]罗莎·卢森堡,1899年,《英国眼镜》。该文日期,1899年5月9、10日。 [10]http://ghdi.ghi-dc.org/sub_document.cfm?document_id=951 Johann Plenge. (1916) 1789 and 1914 [11]可参考大卫·哈维的《后现代的状况》。 [12]https://www.eurasiagroup.net/live-post/end-of-american-order-ian-bremmer-2019-gzero-summit-speech