【文化史觀——身份混亂?】

LIBERKONG

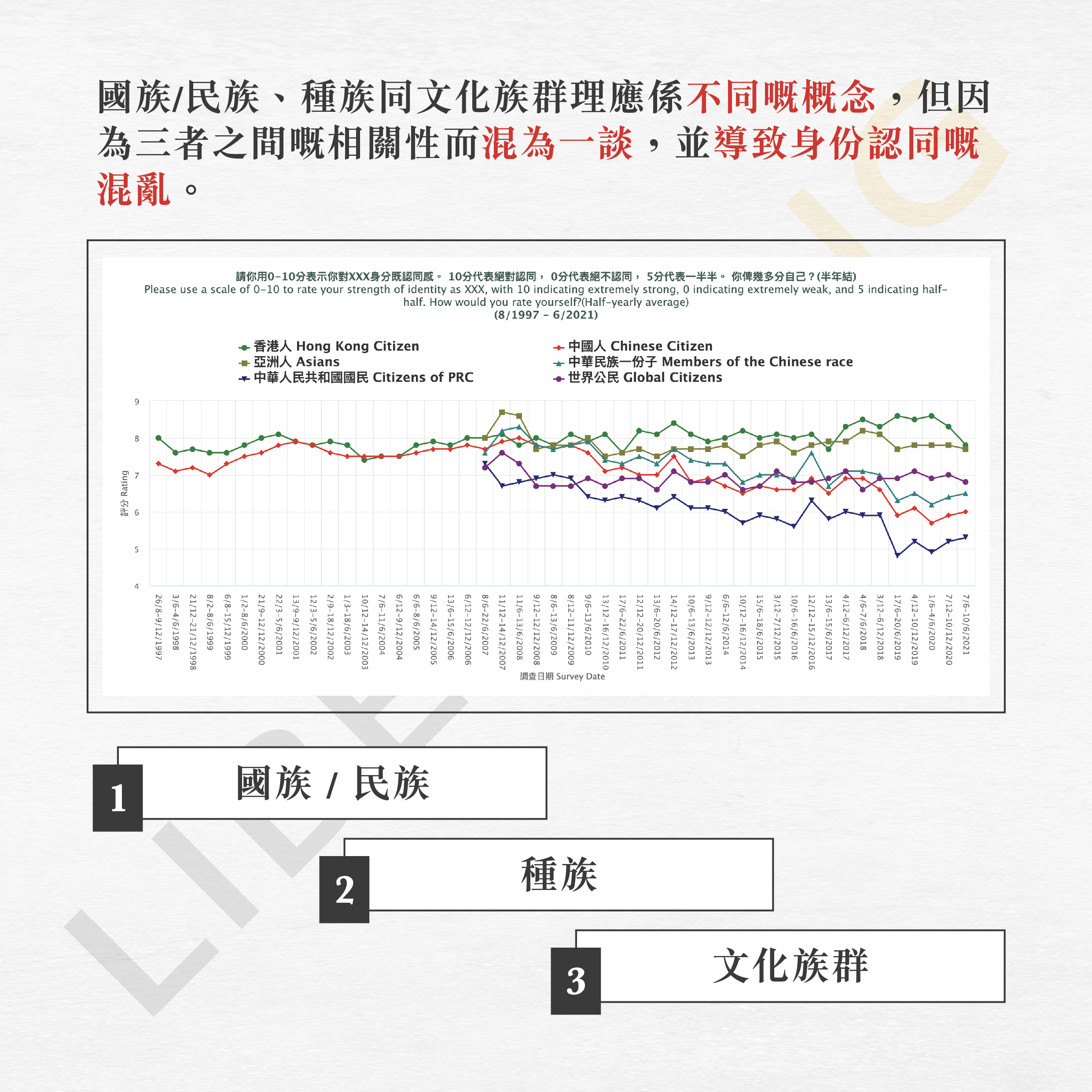

國族/民族、種族同文化族群理應係不同嘅概念,但因為三者之間嘅相關性而撈埋一齊講,並導致身份認同嘅混亂。

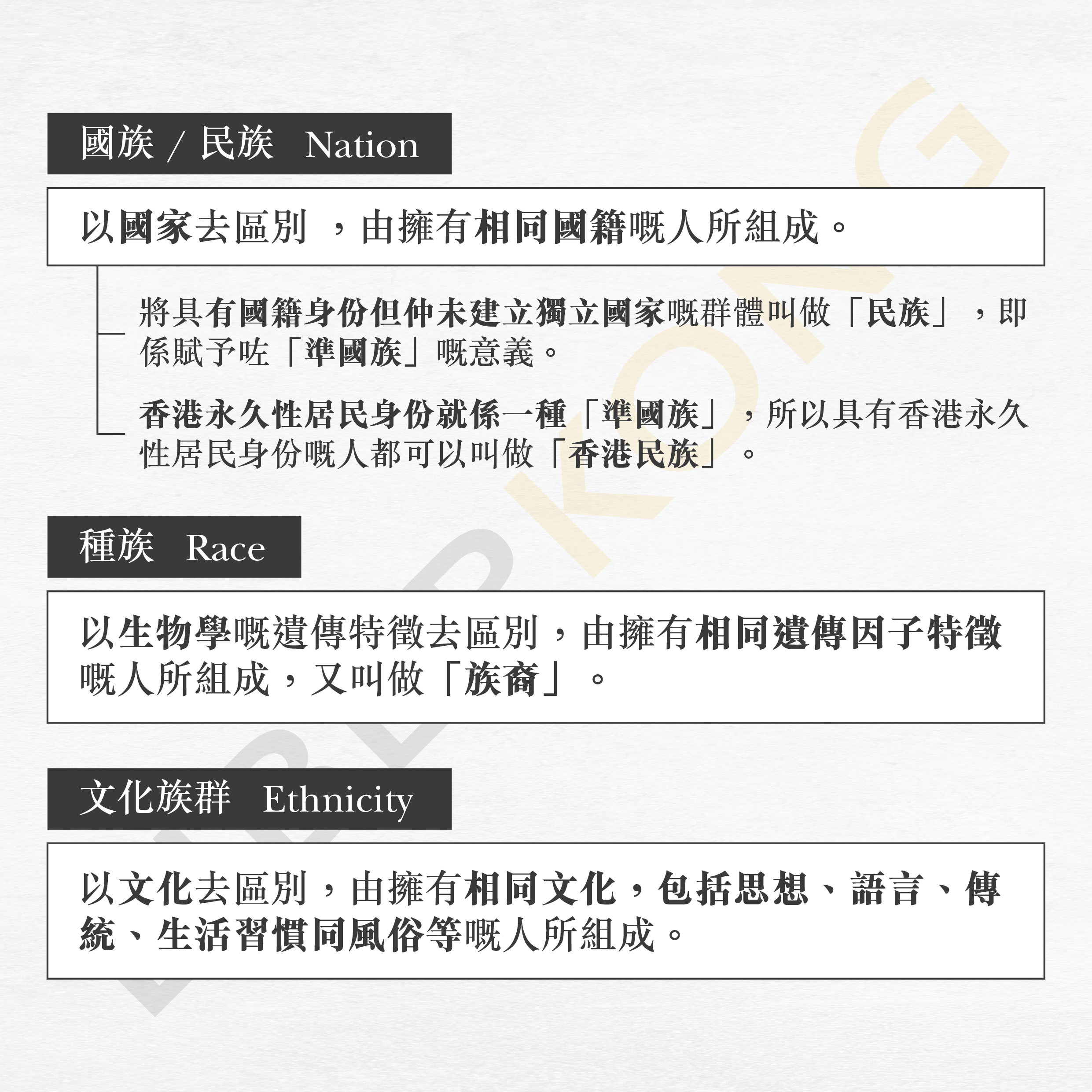

「國族」(Nation) 應該以國家去區別 ─ 擁有相同國籍嘅人所組成嘅群體就係國族。唔同國家嘅人會構成唔同嘅國族。Nation一詞喺漢語入面都不時會被譯做「民族」,但佢嘅涵義就太過廣泛。咁所以,我哋將具有國籍身份但仲未建立獨立國家嘅群體叫做「民族」,即係賦予咗「準國族」嘅意義,方便討論。

香港永久性居民身份就係一種「準國族」,所以具有香港永久性居民身份嘅人都可以叫做「香港民族」。

「種族」(Race)應該用生物學嘅遺傳特徵去區別 ─ 擁有相同遺傳因子特徵嘅人(例如膚色、瞳孔顏色、骨格輪廓等) 所組成嘅群體就係種族,又叫做「族裔」。漢族、滿族、蒙古族、回族、藏族呢啲擁有唔同嘅世系、膚色同外貌輪廓特徵,亦喺遺傳學上屬於唔同嘅人種,所以屬於唔同嘅種族。

由於相同種族嘅人一般都具有相同嘅母語,而由細個就已經學到嗰個種族嘅生活習性,相同嘅外貌特徵令佢哋之間容易啲親近。所以,相同種族嘅人都傾向同族通婚,集中喺同一個地區居住生活,而就算遷徒都係一齊遷徒。經過一段時日,相同嘅種族因為長久聚居相處,會發展出較成熟嘅傳統、習俗同觀念,並且同其他種族嘅唔同。喺古代,相同嘅種族一般會有相同嘅文化,直至近代情況先有所改變。

「文化族群」 (Ethnicity)應該用文化去區別 ─ 擁有相同文化(包括思想、語言、傳統、生活習慣同風俗等)嘅人所組成嘅群體就係文化族群。唔同文化族群之係是有所區別,但未必有明確區分嘅界線。文化唔係一成不變,而係會不斷發展,所以有可能有新嘅文化出現,都有舊嘅文化被捨棄。

「文化」嘅對立係「野蠻」,前者嘅思想、習慣同行為係對整個群體有所裨益並且令成個群體向住更優質嘅生活方向發展,而後者則令生活更加差劣。雖然生活優質同差劣之間未必可以好準確去定義,但兩者唔係完全無界線。由於文化族群係有文化,係屬於已開化(civilized)嘅族群,具體表現包括佢哋嘅公民(civilian)擁有公民權利(civil rights)同公德心(civic virtues);同發展哲學、文學、藝術等領域。同文化族群相反,行徑野蠻的嘅群就係「蠻族」。蠻族嘅具體表現係族群普遍並唔重視公民權利同精神生活嘅追求、毫無公德心、對權力同利益有極度熱切嘅渴求、崇尚以武力等等。對於鄰近地區嘅資源,會用盡各種藉口同手段(合法或不合法)掠奪,必要時更加會用武力協助。相對高成就同具有影響力嘅文化體系往往會發展成具有硬實力嘅國家或者帝國,成為文明(civilization)。

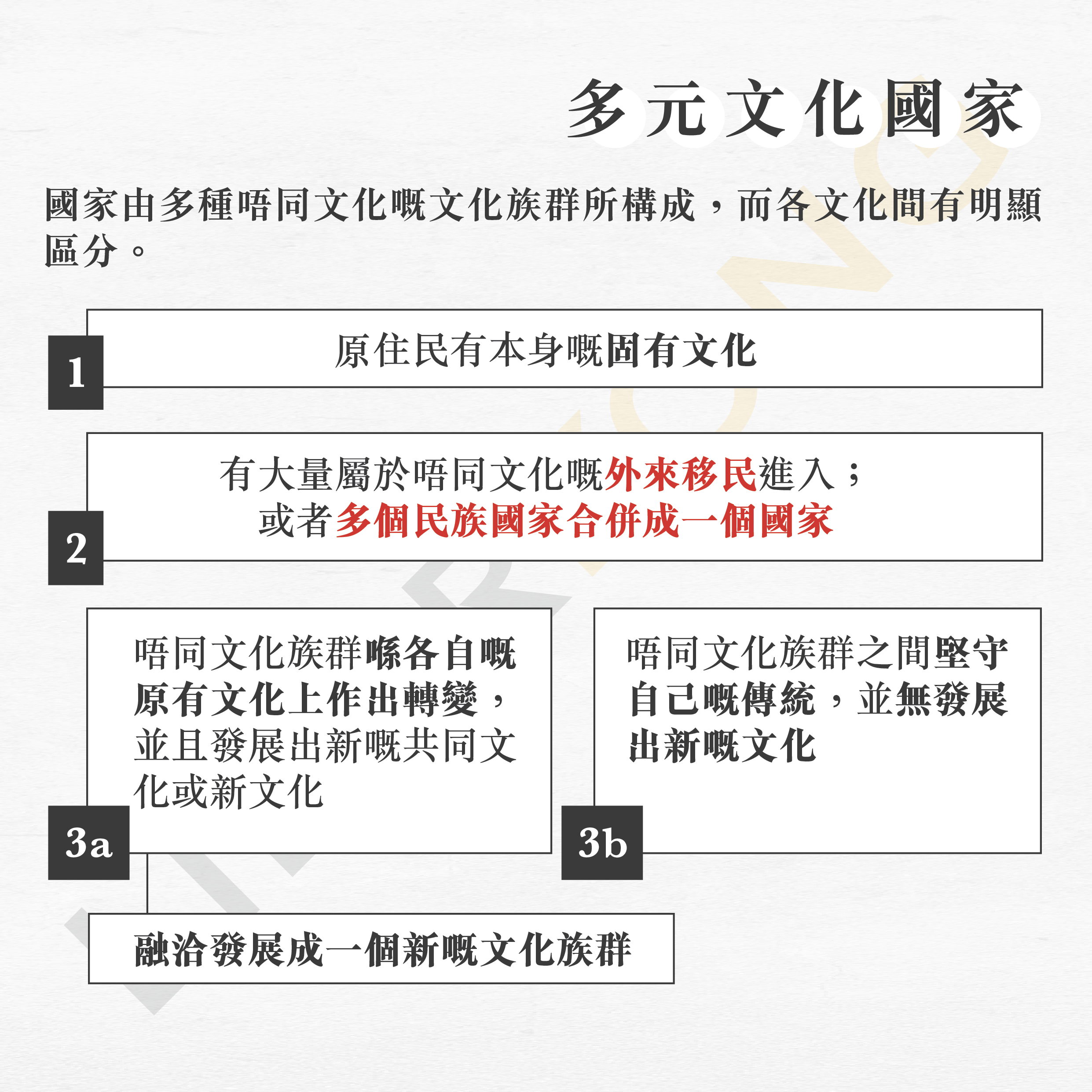

如果一個國家嘅國民係由多種唔同文化嘅文化族群所構成,而各文化間有明顯區分,就可以叫嗰個國家做「多元文化國家」。呢種國家嘅原住民有本身嘅固有文化,但後來有大量屬於唔同文化嘅外來移民進入,又或者多個民族國家合併成一個國家,而唔同文化族群之間堅守自己嘅傳統,並無發展出新嘅文化。

喺同一個國家入面,唔同文化族群可能喺經過長時間嘅相處之後,喺各自嘅原有文化上作出轉變,並且發展出新嘅共同文化,而原有文化嘅差異之處唔大,文化族群之間可以互相接納差異。如果新嘅共同文化同原有文化同其他文化之間有明顯差異,咁有可能成為新嘅文化。由於擁有唔同文化嘅族群發展出新嘅共同文化,所以唔同嘅文化族群都可以融洽發展成一個新嘅文化族群。

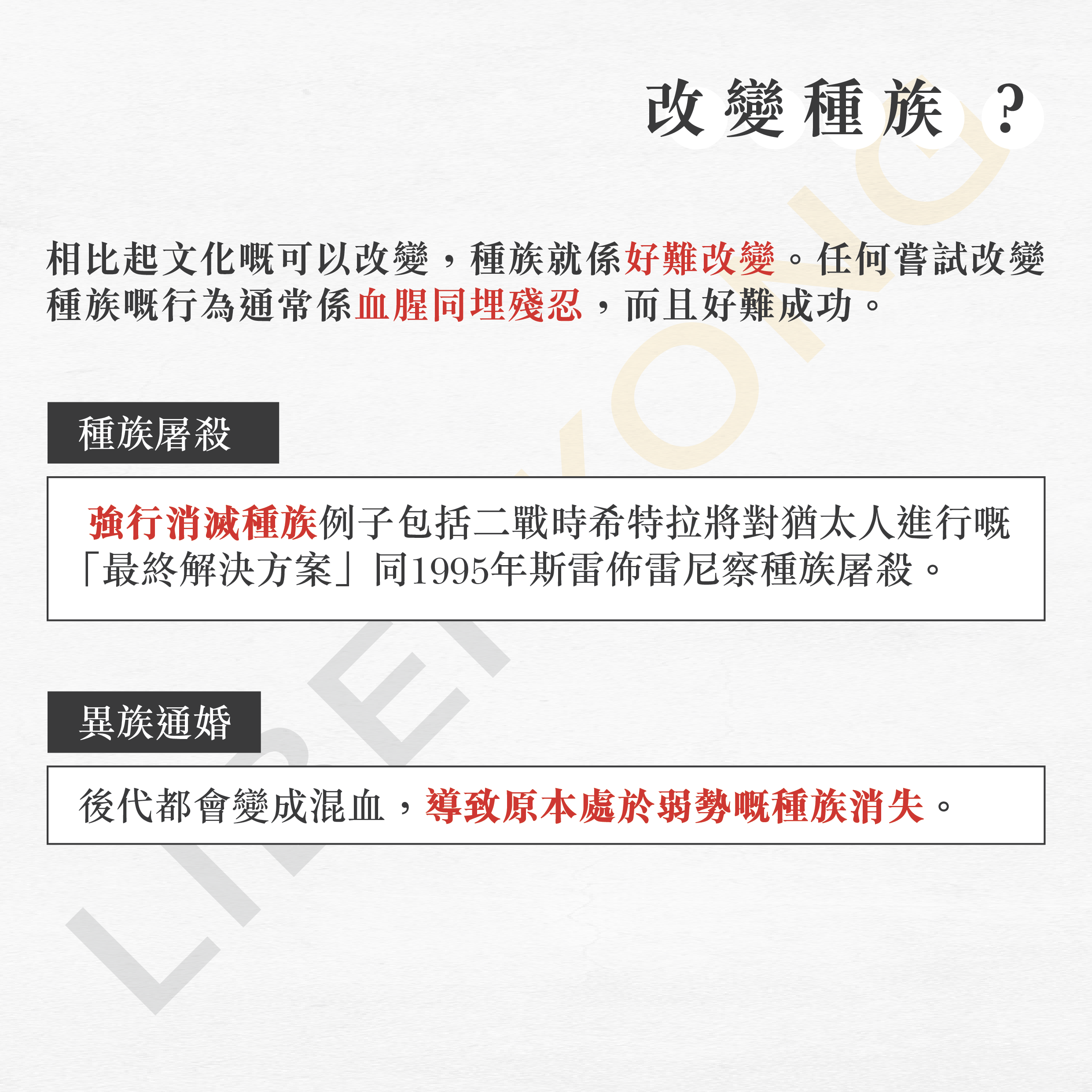

相比起文化嘅可以改變,種族就係好難改變。任何嘗試改變種族嘅行為通常係血腥同埋殘忍,而且好難成功。二戰時希特拉將對猶太人進行嘅種族屠殺叫做「最終解決方案」(Die Endlösung)同1995年斯雷佈雷尼察種族屠殺都要強行消滅種族嘅殘忍例子。

另一種改變種族嘅方法就係異族通婚。如果後代都變成混血,就會令原本處於弱勢嘅種族消失。喺以色列立國之前,以前猶太人係散居喺世界各地。如果猶太人同各地嘅異族通婚的話,幾代之後仲保留猶太人基因特徵嘅人數就會極少,而猶太人都會慢慢消失。咁所以,正統猶太教將嚴禁異族通婚列為宗教法律,令到猶太人即使散居喺世界各地,都唔會因為異族通婚而滅族,最後等到以色列立國。