囚われの姫と彼とチョコレート

リサの手持本にきっとあるチョコレート、二月十四日、バレンタイン。

日本人なら、恋人持ちだろうが独り者だろうがバレンタインを忘れるということはありえない。

しかし生憎なことにテレビの無い雨竜宅に軟禁中の撫子は、そういった類の広告を全く見ていなかった。

そんな中、ラジオから流れてきた『今日はバレンタインデー当日ですね。リスナーさんは、彼氏や旦那さんが貰ってくるチョコレートの量は気になりますか?』という言葉。洗濯物を畳んでいる最中だった撫子は、せっせと手を動かしながら脳内で考える。

バレンタインかァ、去年はチョコボール作ったな。毎年この日は貧乏で1人暮らしの雨竜の貴重な栄養になってたよなァ……雨竜よりアタシのがどれだけ貰たん?足りる?て心配してたな、バレンタインの…ちょこれー…と………?

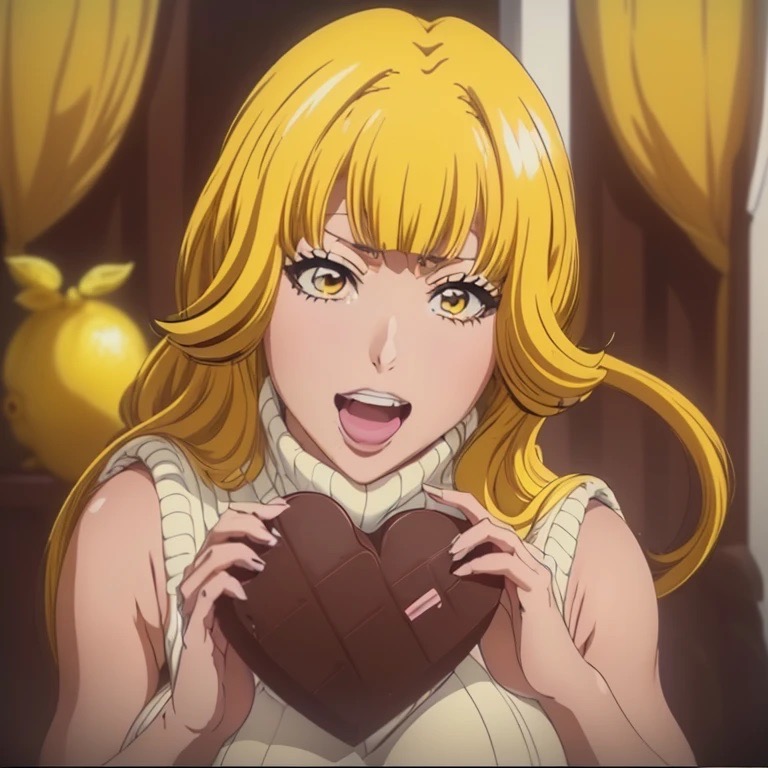

「あーーっ!忘れてた!!」

目を大きく開き、握りしめていたタオルを放り投げ撫子は叫んだ。

去年まではイベント事を忘れる事もなく、バレンタインは雨竜や友人に渡す為にチョコを用意したりもしていた。

しかし今、どうだろうか。軟禁され、外に出ることは叶わず、買い物に出る自由も奪われたままだ。

困った、すごく困った、このままでは雨竜にチョコレートを渡すことが出来ない。

…正直無視してしまってもよさそうな気もする。イベントをそこまで気にしない家族に育てられたので(余裕が無かったともいう)、高校に入学するまで撫子も気にしたことがなかった。ただの火曜日と言われればそうなのだ。

しかし恋人同士となった以上、基本的にイベントに興味がない撫子でも、自分の恋人にプレゼントしたい気持ちはちゃんとあるのだ。恋する女として。

だがそれが叶わぬ今、用意できるものが何もない。

「うー……もぉー……」

力が入ってシワになってしまっている服を畳みながら、知恵を絞って考える。

今このマンションに撫子しかおらず、自分で何とかしなければならない。材料をひよ里に頼んで買って来てもらえば、ぎりぎり今日中に製作可能ではある。しかし味や形に凝るには足りなさすぎる。

かといって雨竜に材料を頼めば『何か作ろうとしてくれた君のその気持ちが嬉しい』なんて言って甘やかしくるのは目に見えている。

「アレ、マジでどうしよう……」

完全に八方塞な撫子はそのままぱたりとうつ伏せに倒れた。

これは明らかに雨竜がいけないと思う。部屋を出ないことを飲んだのは撫子なのだが。

『オトコが絶対に喜ぶチョコの渡し方?そんなんあの方法よぅ』

「…なんか、リサ姉の本で読んだことある気がする」

雨竜にチョコレートを渡せ、確実に喜んでもらえる方法。

『まず溶かしたチョコレートとアナタを用意する。恋人にそのチョコを持たせ、好きな部分に掛けさせる。

チョコレートも私の身体も、全部食べて?の完成です。惚れた女にそれやられて喜ばない男が居ないでしょ…チョコは41度で溶けるらしいから…是非2人で試してみてね』

「…………イヤイヤイヤイヤ無いやろ」

そりゃあ、雨竜の喜ぶ顔が見れるのなら、どんなに恥ずかしくてもやってみようとは思うが、やるにはやはりちょっと、心の準備が必要である。

別に撫子は抱かれたくないわけじゃない。雨竜に喜んでもらえたら嬉しい。けど、流石にコレは恥ずかしすぎる。

(アタシ丸見えなるやん……)

いや、雨竜に見られていない場所など無いに等しいし、もっと恥ずかしい事だってしている。

それに喜ぶよりも先に食べ物を粗末にするのは駄目だと言われそうな気もする。が、何をしようとも最終的に雨竜は自分を受け入れる事を、撫子は知ってしまっている。羞恥より甘やかす喜びの方が大きくなってしまった以上、撫子の脳内でアイデアは半ば承認済みだ。

「えーと、『雨竜へ、スーパーで板チョコ1枚買ってきて…』と」

我ながら適当極まりないメッセージだとは思ったが、雨竜にチョコレートを買って来て貰わなければ何も出来ないのだ。

こうして雨竜は彼にとっての甘い毒である撫子が望むなら……と理性をかなぐり捨てて、本能のままに彼女を蹂躙した。

翌朝目覚めた2人の頭から、昨夜の記憶は一切消えていたが、胸だけでなく至る所につけられた痕跡と、一晩経ってなお残る確かな熱さが、激しさを物語っていたという。