Matilda

El tercer milagro

Página 22 de 24

El tercer milagro

AL día siguiente era jueves y, como todos los alumnos de la señorita Honey sabían, ese día la directora se hacía cargo de la primera clase que había después del almuerzo.

Por la mañana, la señorita Honey les había dicho:

—Uno o dos de vosotros no lo pasaron precisamente muy bien la última vez que dirigió la clase la directora, así que procuremos todos ser especialmente cuidadosos y sensatos hoy. ¿Cómo están tus orejas tras el último encuentro con la señorita Trunchbull, Eric?

—Me las ha agrandado —dijo Eric—. Mi madre dice que está segura de que son más grandes que antes.

—Y tú, Rupert —prosiguió la señorita Honey—. Me alegra ver que no perdiste nada de pelo después del jueves pasado.

—La cabeza me dolió terriblemente luego —dijo Rupert.

—Y tú, Nigel —dijo la señorita Honey—, ¿quieres hacer el favor de no ser un sabelotodo con la directora hoy? Realmente, la semana pasada te pasaste un poco con ella.

—La odio —dijo Nigel.

—Procura que no se te note tanto —le aconsejó la señorita Honey—. No sirve para nada. Ella es una mujer muy fuerte. Sus músculos son como cables de acero.

—Me gustaría ser mayor para ajustarle las cuentas.

—Dudo que pudieras —dijo la señorita Honey—. Hasta ahora nadie ha podido con ella.

—¿De qué nos va a examinar esta tarde? —preguntó una niña pequeña.

—Con toda probabilidad de la tabla de multiplicar por tres —respondió la señorita Honey—. Eso es lo que se supone que habéis aprendido esta semana, así que procurad saberla.

Llegó y pasó la hora del almuerzo.

Después de él, se reunió la clase. La señorita Honey permanecía de pie, a un lado. Los alumnos estaban sentados en silencio, inquietos y expectantes. En ese momento, entró la señorita Trunchbull en la clase como una tromba, con sus pantalones verdes y el guardapolvo de algodón. Se fue derecha a su jarra de agua, la levantó asiéndola por el asa y miró dentro.

—Me alegra comprobar que esta vez no hay animales viscosos en mi agua. En caso contrario, algo excepcionalmente desagradable les hubiera ocurrido a todos y cada uno de los componentes de esta clase. Y eso la incluye a usted, señorita Honey.

La clase permaneció tensa y en silencio. Para entonces ya habían aprendido un poco de aquella tigresa y nadie quería correr el menor riesgo.

—Está bien —tronó la Trunchbull—. Vamos a ver cómo habéis aprendido la tabla del tres o, por decirlo de otra manera, lo mal que os la ha enseñado la señorita Honey.

La señorita Trunchbull estaba de pie, frente a la clase, con las piernas separadas y las manos en las caderas, mirando con el ceño fruncido a la señorita Honey, que permanecía en silencio a un lado.

Matilda, inmóvil en su pupitre de la segunda fila, miraba atentamente.

—¡Tú! —gritó la Trunchbull, señalando con un dedo del tamaño de un rodillo de cocina a un niño llamado Wilfred.

Éste se encontraba sentado en el extremo de la derecha de la primera fila.

Wilfred se puso en pie.

—Recita la tabla del tres, pero al revés, empezando por el final —dijo con voz tonante la señorita Trunchbull.

—¿Al revés? —tartamudeó Wilfred—. Pero así no la hemos aprendido.

—¡Eso es! —gritó triunfalmente la Trunchbull—. ¡No os ha enseñado nada! Señorita Honey, ¿por qué no les ha enseñado absolutamente nada la última semana?

—Eso no es cierto, señora directora —dijo la señorita Honey—. Han aprendido la tabla de multiplicar por tres, pero no veo ninguna razón para que la aprendan al revés. No tiene ningún sentido enseñar algo al revés. Aseguraría que ni usted, por ejemplo, sería capaz de deletrear al revés una palabra tan sencilla como «erróneo» de corrido. Lo dudo mucho.

—¡No sea impertinente, señorita Honey! —gritó la señorita Trunchbull, que se volvió al infortunado Wilfred—. Muy bien, chico —dijo—. Contéstame esto. Si tengo siete manzanas, siete naranjas y siete plátanos, ¿cuántas piezas de fruta tengo en total? ¡Date prisa! ¡Vamos! ¡Dame la respuesta!

—¡Eso es una suma! —exclamó Wilfred—. ¡No es la tabla del tres!

—¡Tonto de capirote! —gritó la Trunchbull—. ¡Flemón purulento! ¡Hongo venenoso! ¡Eso es la tabla de multiplicar por tres! ¡Tienes tres grupos distintos de frutas y cada grupo tiene siete piezas! ¡Tres por siete son veintiuno! ¿No lo entiendes, pedazo de alcornoque? Te daré otra oportunidad. Si tengo ocho melones de invierno, ocho melones de verano y ocho melones como tú, ¿cuántos melones tengo en total? ¡Vamos! ¡Contéstame enseguida!

El pobre Wilfred estaba totalmente confundido.

—¡Espere! —exclamó—. ¡Espere un momento! Tengo que sumar ocho melones de invierno y ocho de verano… —empezó a contar con los dedos.

—¡Ampolla reventada! —gritó la Trunchbull—. ¡Gusano asqueroso! ¡Eso no es una suma! ¡Es una multiplicación! ¡La respuesta es tres por ocho! ¿O es ocho por tres? ¿Qué diferencia hay entre tres por ocho y ocho por tres? ¡Dímela, pedazo de inmundicia, y cuidado con lo que dices!

Wilfred estaba ya demasiado asustado y aturdido para poder hablar.

La Trunchbull se plantó en dos zancadas a su lado y, mediante un sorprendente truco gimnástico o, quizá, con una llave de judo o kárate, golpeó por detrás las piernas de Wilfred con uno de sus pies, de tal forma que el niño salió disparado del suelo y dio un salto mortal en el aire. A medio camino del salto mortal, ella le agarró por un tobillo y le mantuvo sujeto cabeza abajo, como un pollo desplumado en el escaparate de una tienda.

—¡Ocho por tres —gritó la Trunchbull, balanceando a Wilfred de un lado a otro, sujeto por el tobillo— es lo mismo que tres por ocho y es igual a veinticuatro! ¡Repítelo!

En ese preciso momento, Nigel, que estaba sentado al otro lado de la habitación, dio un brinco y señaló nervioso en dirección a la pizarra, chillando:

—¡La tiza! ¡La tiza! ¡Mirad la tiza! ¡Se mueve sola!

Tan histérica y penetrante fue la exclamación de Nigel, que todos los que estaban allí, incluso la señorita Trunchbull, miraron a la pizarra. Allí, sin que cupiera la menor duda al respecto, se movía un trozo de tiza nuevo, cerca de la superficie negra grisácea de la pizarra.

—¡Está escribiendo algo! —gritó Nigel—. ¡La tiza está escribiendo algo!

Y ciertamente era así.

—¿Qué demonios significa esto? —gritó la Trunchbull.

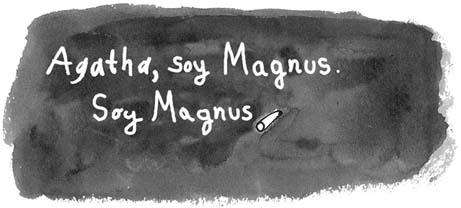

Se había sobresaltado al ver que una mano invisible había escrito su nombre de pila. Dejó caer a Wilfred al suelo. Luego gritó, sin dirigirse a nadie en particular:

—¿Quién está haciendo eso? ¿Quién lo está escribiendo?

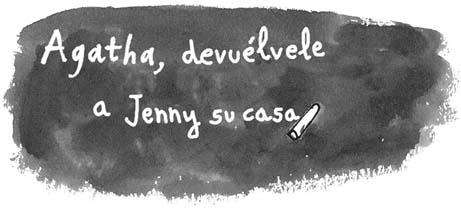

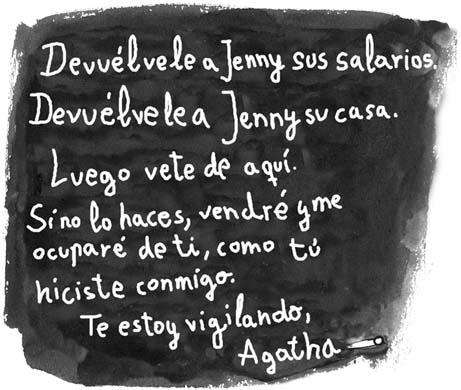

La tiza continuaba escribiendo.

Todos los presentes escucharon el grito ahogado que salió de la garganta de la Trunchbull.

—¡No! —gritó—. ¡No puede ser! ¡No puede ser Magnus!

La señorita Honey, situada a un lado de la clase, miró rápidamente a Matilda. La niña estaba muy derecha en su pupitre, la cabeza erguida, la boca apretada y los ojos brillantes como dos estrellas.

Por alguna razón, todos miraban ahora a la Trunchbull. El rostro de la mujer se había tornado blanco como la nieve y abría y cerraba la boca como un pez fuera del agua, profiriendo sonidos entrecortados.

La tiza dejó de escribir. Se balanceó durante unos instantes y luego de repente cayó al suelo con un tintineo y se partió en dos.

Wilfred, que había vuelto a ocupar su sitio en la primera fila, gritó:

—¡Se ha caído la señorita Trunchbull! ¡Está en el suelo!

Ésa era una noticia sensacional y la clase entera saltó de sus asientos y se acercó a contemplar el espectáculo. El enorme corpachón de la directora estaba caído cuan largo era, fuera de combate.

La señorita Honey se acercó enseguida y se arrodilló junto a ella.

—¡Se ha desmayado! —exclamó—. ¡Está sin conocimiento! ¡Que vaya alguien inmediatamente a buscar a la enfermera!

Tres niños salieron corriendo de la habitación.

Nigel, siempre dispuesto a entrar en acción, dio un brinco y cogió la jarra de agua.

—Mi padre dice que el agua fría es lo mejor para reanimar a una persona que se ha desmayado —dijo y, sin más, volcó el contenido de la jarra sobre la cabeza de la Trunchbull.

Nadie protestó, ni siquiera la señorita Honey.

Matilda seguía sentada inmóvil en su pupitre. Se sentía extrañamente exultante. Experimentaba la sensación de haber conseguido algo que no era de este mundo, el punto más alto del cielo, la estrella más lejana. Había notado más maravillosamente que otras veces la fuerza que se concentraba detrás de sus ojos, que corría como un fluido caliente por el interior de su cráneo. Sus ojos se habían vuelto abrasadoramente ardientes y habían empezado a surgir cosas de las cuencas de sus ojos y, entonces, la tiza se había levantado sola y había empezado a escribir. Tan sencillo había sido, que parecía como si ella no hubiera hecho nada.

En ese momento entró precipitadamente en la clase la enfermera de la escuela, seguida de cinco profesores, tres mujeres y dos hombres.

—¡Caramba, al fin ha podido vencerla alguien! —exclamó uno de los hombres, sonriendo—. ¡Enhorabuena, señorita Honey!

—¿Quién le ha echado agua? —preguntó la enfermera.

—Fui yo —dijo Nigel, orgullosamente.

—¡Bien hecho! —exclamó otro de los profesores—. ¿Traemos más?

—Deje eso —dijo la enfermera—. Tenemos que trasladarla a la enfermería.

Hicieron falta los cinco profesores y la enfermera para levantar a la gigantesca mujer y salir tambaleándose con ella de la clase.

La señorita Honey dijo a los alumnos:

—Creo que será mejor que os vayáis al patio y que paséis el rato hasta la próxima clase.

A continuación se volvió, se dirigió a la pizarra y borró cuidadosamente todo lo escrito con tiza. Los niños comenzaron a salir del aula. Matilda inició la salida con ellos, pero al pasar junto a la señorita Honey se detuvo y sus ojos centelleantes se encontraron con los de la profesora, que se acercó y le dio a la niña un fuerte abrazo y un beso.