Madrid

4, Madrid, el agua y san Isidro

Página 9 de 67

4,

MADRID, EL AGUA Y SAN ISIDRO

Antes del piso de la mujer de luto, no teníamos mi prima y yo donde querernos con un poco de tranquilidad y trabajábamos, como muchos novios, los parques y jardines, el pinar de Carabanchel, las espesuras del Lago, en la Casa de Campo, y los cines y portales, nunca el de su casa, por si me tropezaba con mis tíos.

Uno de mis jardines favoritos era el de Sabatini, al pie del Palacio Real. Hasta que un día nos sorprendió un guardia y nos multó con cien pesetas. Fue antes de la gran venta de libros. Yo le pregunté qué delito era besarse, y dijo «yo soy aquí la autoridad» mientras anotaba la cantidad en un recibo. Era uno de esos que disfrutan ensañándose con los desgraciados, y nos dijo que nos fuéramos (tras pago de las cien pesetas) a «darnos el lote» al cine, donde no nos vieran los niños. No había allí un solo niño, respetuosos por naturaleza, solo parejas de novios. Hablaba a voces para que se enterara todo el mundo. Cuando vio que la multa iba a pagarla ella porque yo no tenía dinero, se la condonó, no sin antes llamarme «golfo», amenazándome con llevarme a la comisaría si volvía a verme por allí. Desde los bancos cercanos nos miraban con lástima otras parejas, que soltaron sus abrazos, pero nadie salió en nuestra defensa. Valientes hombres (y mujeres).

Por descontado que no volvimos por allí, ni después ha vuelto uno a poner los pies en un lugar que aborrecí, como también a todos los jardines hechos con teodolito, cartabón y regla. Y al poco me fui a vivir al piso de la mujer de luto. Se la presenté: «Mi prima». Supongo que jamás lo creyó, pero tampoco puso nunca mala cara cuando nos veía meternos en mi habitación y cerrar por dentro. De ese modo nuestra moralidad pública mejoró mucho, justamente cuando mi segundo Madrid estaba llegando a su final.

Cuatro años después y al poco de llegar a mi tercer y definitivo Madrid desde Valladolid, estuve en la plaza de Oriente en la última ocasión que se vio a Franco en público. Apareció en uno de los balcones del palacio, dos meses antes de su muerte, como una momia viviente: «Españoles…».

Para entonces ya me habían expulsado de la Joven Guardia Roja. Fue la última vez que milité en algo, acababa de cumplir veintidós años y tenía un único propósito en esta vida: convertirme en escritor. Era una decisión firme pero discreta, reservada.

24-25. Foto superior, cortejo fúnebre de Franco en la plaza de Oriente en 1975. Foto inferior, kilométrica cola que recorría la calle Mayor, Sol, Arenal y la plaza de Ópera hasta llegar al Palacio Real, donde se instaló la capilla ardiente del dictador, el reyezuelo del Pardo. Esa cola, verdadera retaguardia del Régimen, subrayaba que Franco había muerto en su cama. La vanguardia antifranquista, a todas luces exigua, paralizada a menudo por el terror e infiltrada por la policía secreta, nunca llegó a aceptar un hecho tan simple.

En cuatro años había hecho grandes progresos, ya no me acordaba en absoluto del amor de mi vida, había leído otros libros además de La Cartuja de Parma (que nunca he dejado de leer), había hecho la revolución bastante a gusto, me había ganado bastante bien la vida escribiendo cosillas para un periódico y había podido salir de Valladolid bastante incólume, pese a todo. ¿Y para un escritor qué mejor ocasión que asomarse a la plaza de Oriente, y poder ver, aunque fuera de lejos, al tirano contra el que había luchado cuatro años? ¿No se había asomado Galdós a todo lo que pudo, no había acudido Baroja a ver las ejecuciones en el garrote vil?

Por suerte había esa tarde tal cantidad de gente que ni siquiera hubiera podido acercarme a la balaustrada desde donde se ven, allá abajo, los jardines de Sabatini, evitándome de ese modo las amargas y pretéritas memorias.

Se concentraron esa tarde unas cincuenta mil personas (las que caben allí; la prensa habló al día siguiente, claro, de un millón, que ha sido desde entonces la unidad de medida para las adhesiones nacionalistas). Convocados para manifestar su repulsa a los gobiernos extranjeros que habían protestado por las cinco ejecuciones con las que Franco abrochó su dictadura, venían casi todos de fuera, con pancartas que declaraban su lugar de origen y en autocares fletados por los Sindicatos del Régimen y las Jefaturas del Movimiento. Aquellas muertes ignominiosas activaron manifestaciones de repulsa en París, Londres y Suecia, pero en Madrid menos, de hecho aquí la vanguardia revolucionaria no logró movilizar al pueblo llano ni al proletariado madrileño ni a un minuto de silencio, lo cual fue providencial porque les permitió a las susodichas vanguardias citarse en el futuro con la retaguardia de la poesía: ya se encargarían ellas, tarde o temprano, de contar las cosas de otro modo y quién sabe si, con un poco de suerte, ganar de una vez por todas la guerra civil del 36. Me paseé entre la adhesión al caudillo, en su mayor parte hombres, recios, enjutos y atezados, salidos todos de las fotos de la guerra civil. Iba solo. Estaba disfrutando de Madrid en condiciones bien diferentes a la última vez que había estado allí: tenía un trabajo, había dejado en Valladolid los años más malbaratados de mi existencia y estaba asistiendo a los estertores del Régimen no como lector o espectador, ni siquiera como el militante maoísta que había sido, sino como Galdós o Baroja. A los tres meses se repitieron las concentraciones de duelo en aquella plaza, con ocasión de la muerte de Franco, interminables colas. Pero a eso ya no me apunté; con lo otro había colmado mi sed de realidad para un tiempo. Hay una foto del séquito fúnebre en el momento en que el féretro del dictador pasa por delante del Palacio Real. Está tomada en el mismo balcón desde el que tres meses antes arengó a la multitud, y cuando la compré en el Rastro me dije: lástima que ese hombre no pudiera ver su propio entierro, y todo lo que ha venido luego, hasta hoy mismo, en que se lo han llevado al cementerio del Pardo, sacándolo del Valle de los Caídos en helicóptero. Con la foto esa compré otra en la que se les ve a Franco, a Sánchez Mazas (con guantes blancos) y a Muguruza, el arquitecto y el de la calle del Dado’s, papeleando los planos del Valle de los Caídos. Creo que no hay nadie que no sea partidario de la justicia poética.

Yo sólo he entrado dos veces en el palacio de Oriente, la primera un 23 de abril, en los años ochenta, y otra hace poco. Al Palacio Real solo se puede ir, es mi opinión, si te hacen rey o te invitan los reyes.

De la primera de esas veces, la recepción con la que entonces se agasajaba a los escritores, recuerdo que fue el día que conocí al poeta Gil de Biedma, y la única que hablé con él, un hombre de mundo inteligente y divertido. Me contó una historia bastante fantasiosa de uno de sus antepasados, uno de los guardias de corps a los que Isabel II era aficionada. Según el poeta su pariente cubría a la reina mientras esta revistaba las paradas militares asomada a uno de los balcones de palacio. Por detrás, subiéndole el polisón, a lo perro. Era una historia divertida, pero no sé. El poeta aseguraba que venía transmitiéndose en su familia por verdadera desde hacía un siglo, como los inmuebles, y años después supe que también la contó esa tarde a Brines y otros amigos. A cuenta del furor uterino de la reina («el furor luterano», que me dijo un taxista madrileño) se han hecho grandes relatos, el más salvaje de los cuales se puede ver en el álbum pornográfico Los Borbones en pelota , atribuido falsamente a los hermanos Bécquer.

Decía Gómez de la Serna que el palacio ese le caía «gordo». Para mí son, sobre todo, las páginas memorables de una novela, La de Bringa s, de Galdós, en la que aparecen los modestos empleados, que vivían en sus buhardillas, acechando los bailes cortesanos desde los estrechos óculos situados en lo más alto de aquellos espaciosos salones; y una imagen bien triste, la del presidente de la República Manuel Azaña mirando desde sus ventanales con preocupación y miedo el acoso de las fuerzas rebeldes que asediarían la ciudad durante los casi tres años que duró la guerra civil. Azaña, en cambio, fue lo primero que hizo en cuanto lo nombraron presidente de la República: irse a vivir al palacio. No lo entiendo, porque era un hombre en verdad cervantino, autor además de uno de los ensayos más hermosos sobre el Quijote . Se ayudó cambiándole el nombre, que pasó de Real a Nacional.

El Palacio Real es por dentro como todos los palacios reales y por fuera, también. Lo levantaron cuando se quemó en 1734 el que había antes allí, con el nombre de Alcázar desde tiempo de Mohamed I.

Llegados a este punto es necesario retomar la historia del agua.

¿Cómo pudieron levantar los sarracenos un alcázar tan alejado del río, río por lo demás de caudal tan escaso, y sin artes para llevar el agua a lo alto del cerro en el que lo construyeron precisamente para avizorar las incursiones cristianas y defenderse de sus ataques? Porque el agua no les hacía falta. Tenían agua suficiente en los manantiales que encontraron al este y norte de la ciudad a unos dos o tres kilómetros.

Ha dicho uno ya que la historia del agua en Madrid es fascinante, y es verdad.

La manera de traerla hasta el alcázar, la almudaina y la medina fue a un tiempo sencilla, eficaz y duradera. Esos viajes de agua surtieron de agua a la ciudad de Madrid durante diez siglos, hasta que Bravo Murillo trajo la del río Lozoya por un canal (en realidad cuatro gigantes colectores) y acabó de momento con la angustia del suministro que padecía la ciudad. Para entonces, 1858, Madrid había crecido tanto (pasó de ciento cincuenta a trescientos mil habitantes en menos de cincuenta años) y el problema del agua era ya tan acuciante (ni daba para beber ni mucho menos para crear fábricas), que llegó a pensarse incluso en trasladar la capital de España a Barcelona: si París tenía 120 litros de agua por habitante y día, y Londres 70, Madrid no llegaba a 8. Galdós se había hecho eco del problema en Narváez , como tantas veces en otros Episodios : «La pobreza de aguas de la Corte se evidencia con solo decir que corren en ella, cuando corren, treinta y tres fuentes, en las cuales hay ochocientos y pico de aguadores que distribuyen en todo el vecindario trescientos treinta y siete reales de líquido potable».

Lo que resulta tan atractivo de las ciudades es que se dejan contar como las personas, por el final o por el principio, por su remota infancia, como yo ahora recuerdo también mi remota juventud, recién instalado en Madrid, o por cualquier parte, saltándose los preámbulos. Incluso elegir entre versiones: he leído un libro reciente en que se pone en duda que el nombre de Madrid tenga que ver con el agua (y sí con la ganadería) y que durante la ocupación islamita hubiera esos viajes y minas (que no necesitaría la ciudad, por tener manaderos de sobra), pero como no ofrecía ninguna explicación concluyente, uno se queda con la antigua, no sé si más científica pero sí más literaria y a día de hoy no refutada. Así que a esa me atengo.

Durante los siglos de la ocupación árabe se le suponen a Madrid unos doce mil habitantes.

Con el agua de los manantiales y pozos era suficiente. Los árabes importaron la técnica de traerla, experimentada ya en ciudades de Siria y del norte de África. Se captaba en origen y mediante minas o conducciones subterráneas que a su paso iban recogiendo del sustrato arenoso las aguas manaderas y filtradas de la lluvia, se conducía hasta el oeste, al último punto del recorrido, el alcázar. Esas minas podían llegar a bajar hasta veinte metros de profundidad y solían tener un metro de ancho por dos de alto, excavadas a pico en el sustrato arcilloso. Cada cincuenta o cien metros, dependiendo, se hacía un pozo, arca o cambija, en el que el agua se acumulaba, y se le daba una salida a la superficie, con su brocal o de fuente, para que los vecinos pudieran abastecerse todo a lo largo del recorrido. La ley de los vasos comunicantes hacía que las fuentes manaran solas. Una de las escenas características de Madrid era la de esas fuentes y alrededor la tropa de aguadores, con sus cubas, esperando cargar para distribuir el agua por las casas. También en León funcionaba algo parecido, y aunque hubiera ya agua corriente, me recuerdo de niño yendo con dos botijos, uno en cada mano, al Caño de la Cárcel, una fuentecilla a la que acudían gentes incluso de muy lejos, seducidas por la fama de aquella agua. Era tal la animación que había allí a todas horas, que los ciegos de los romances solían levantar al lado su tingladillo de cartones y pliegos de cordel con los crímenes famosos, y en verano dejaban que se pusiera a su lado el tendejón de melones y sandías, tirados en el suelo, las sandías apiladas como balas de cañón, en pirámide. Ahora recuerdo esas escenas y me digo: has sido un afortunado, aún llegaste a ver cuadros que tus hijos solo podrán conocer en los grabados de madera del siglo XIX , y dejo de lamentar la fugacidad del «envidioso tiempo» porque me parece que viene conmigo todo el romanticismo provinciano.

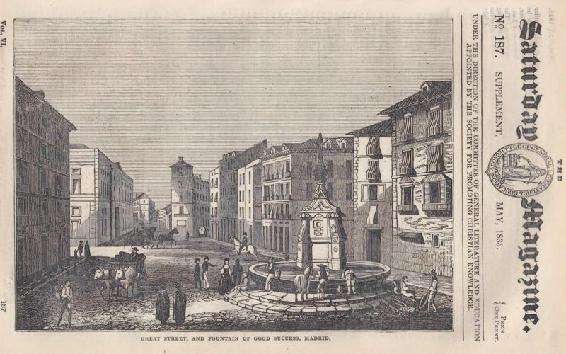

26. La historia del agua en Madrid es fascinante. Sigue Madrid unido a su pasado árabe por ese laberinto subterráneo de viajes o minas , que aflora aún en decenas de fuentes. En torno a ellas floreció la institución de los aguadores, que, como narradores de Las mil y una noches , llevaban las historias y novedades del día a todos los rincones. Grabado de la fuente de la Puerta del Sol publicado en 1835.

En Madrid el agua discurría por unos caños o cánulas hechos de barro de Alcorcón, célebre porque no criaba «verdín ni ovas» y el agua transcurría limpia por ellos. De ahí el nombre de Canillas y Canillejas. En otro sitio leí que a Isabel la Católica y a Felipe V no les convencía el sistema, porque se tenía a las aguas de Madrid por «gordas o lerdas», frente a las «delgadas o finas» de ciudades como Toledo, así que la reina Isabel se hacía traer la suya del pueblecito cercano de La Alameda (donde tres siglos después la ilustrada duquesa de Osuna construyó su palacio; saldrá aquí más adelante, supongo) y el rey Felipe V, de la fuente del Berro, la misma que se hacía llevar a Flandes una infanta de Castilla y que dos siglos después puso de moda Carlos III porque a él le sentaban bien. En cambio Cervantes, en La ilustre fregona , encontraba «extremadísima», por clara y sabrosa, el agua de la fuente Castellana.

El asunto que más ha ocupado las conversaciones de los madrileños hasta la traída de la del Lozoya a mediados del XIX , ha sido el agua. Los vecinos de Madrid se consideraban todos peritos en esa materia: «Toda otra agua [que no sea la de la fuente de la Merced, en la plaza del Progreso] me sabe a fango», le dice doña Casta a doña Lupe la de los Pavos en Fortunata , tras sutilísimas catalogaciones hidráulicas entre las de Alcubilla, Abroñigal, la fuente de la Reina y Lozoya. De la fuente de la Teja (junto a la Puerta de San Vicente), Antonio Trueba dijo que era «el manantial de agua más pura de Madrid». Hubo más: la fuente de la Salud (en la montaña del Príncipe Pío, donde se ejecutaron los fusilamientos del 3 de mayo de 1808 y al lado de donde se levantó el cuartel de la Montaña), la de los Once Caños (en San Antonio de la Florida), la de los Caños del Peral (en la plaza de Ópera). Aunque no tanto como su aire, sí, el agua en Madrid era sagrada. Durante la epidemia de cólera que azotó a la ciudad en 1834, o sea, en mitad de la primera guerra carlista y bajo la regencia de la liberal reina María Cristina, se extendió el bulo de que la carcundia clerical había envenenado las fuentes. No era cierto, pero «el pueblo de Madrid» no lo dudó: enloquecido y sediento de venganza asaltó diversos conventos y en solo doce horas degolló a más de setenta frailes y dejó heridos otros muchos. No es cierto que el gusto por las revueltas sea privativo de los madrileños (contra los que sostienen que en Madrid, cada cien años, degüellan a unos cuantos curas), pero sí que nada lleva a las gentes a quitarse la vida más cargadas de razón que el temor a que se las prive del agua o se la envenenen.

Prosigamos. En el siglo XIII a esas conducciones se las llamó alcantarillas, en el siglo XV manaderos o encañados, canillas o alcubillas, y solo desde el XVII se las conoció como minas y viajes de agua, que es como seguimos llamándolas. Hubo cinco principales, el de la fuente de la Reina, el Alto y Bajo Abroñigal, la fuente Castellana, Alcubilla y Retamar, y otros menores como Contreras y Amaniel. Aún existen. En los primeros meses de la última guerra civil algunos salvaron su vida escondiéndose en ellos. Cuando Madrid empezó a crecer se quiso traer agua desde el río Guadalix (1786), desde el Jarama (1819) y por fin desde el Lozoya (185o). Y así como nadie entiende por qué Felipe II nombró corte a una ciudad que no tenía un gran río (imprescindible para las comunicaciones, los transportes y la industria, y causa, el no ser un gran río el Manzanares, del atraso secular de Madrid), tampoco se entiende que ningún rey pusiera remedio a ello, excepto los breves sueños ilustrados de comunicar mediante un canal el Manzanares con el Tajo y Madrid con Lisboa.

Al irse los moros definitivamente (soldados y notables) la ciudad bajó a ocho mil habitantes, entre cristianos y mudéjares o moriscos de condición modesta. La incorporación de la ciudad al reino cristiano, con Alfonso VI, en 1083 (1084 y 1085, según otros), no varió las cosas, al contrario, tocaban a más agua, y a grandes rasgos se mantuvo el sistema de traída de aguas hasta Bravo Murillo.

Madrid, no obstante, si se compara con otras ciudades, creció muy lentamente. De esos ocho mil habitantes en la baja Edad Media, se pasó, con los Reyes Católicos, a quince mil. Poco antes de que Felipe II trasladase a ella su corte, 1561, tenía ya entre veinte y treinta mil, pero en muy pocos años subió a noventa mil, que es a los que llegó en tiempos de Felipe III (16o6), después de perder casi cuarenta mil durante los cinco años en que este rey trasladó pasajeramente la corte a Valladolid. Durante los siglos XVII y XVIII anda alrededor de los cien mil, hasta que, entrados ya en el siglo XIX y tras la guerra de Independencia, empieza a despegarse de esa cifra de una manera imparable, con fluctuaciones, bajando o subiendo, hasta llegar a los trescientos mil en 1850, el medio millón en 1900, el millón en 1939, y los tres y medio de 1975 y los algo menos de tres millones y medio de ahora (sin computar los de los pueblos circunvecinos).

De los siglos en los que Madrid fue musulmán (desde su fundador Mohamed I (852-886) hasta Alfonso VI, y después cristiano, y al poco tiempo otra vez musulmán), hasta que los cristianos se afianzaron en la ciudad cristiana con Alfonso XI, quien convocó cortes en la ciudad en 1339, de todos esos siglos que van del IX al XIV , de todo ese tiempo de dominación árabe y reconquista cristiana, decía, se conocen pocas cosas y se suponen otras muchas.

Los cristianos empezaron a reunirse en concejos (primero en las iglesias, hasta tener casas consistoriales propias en la plaza de la Villa) y en ellos a cobrar importancia los corregidores («valedores de los derechos del rey»).

Según todos los testimonios Madrid era una ciudad pobre, con dificultad para abastecerse: los huertos y campos daban poco y eran insuficientes y las familias más ricas («ommes bonos» y «ommes de orden») se dedicaban por un lado a solicitar de los reyes tierras, bosques, pastos, molinos y exención de tributos para paliar los gastos de la ciudad, y por otro a usurpar (robar) esos mismos bienes en beneficio propio.

Ve uno los grabados antiguos de Madrid, y no la reconocemos. Todo lo que figura en ellos ha desaparecido. En primer lugar la muralla árabe (siglo IX ). En efigie es bonita, de piedra pedernal; deslizándose arriba y abajo por los cerros, parece una cadena en los hombros de un soldado. Nacía esa muralla a uno y otro lado del alcázar, que se ve señero, como un gerifalte sobre la roca.

Empezó a construirla, como se ha dicho, Mohamed I, enviado desde Toledo para observar los movimientos del enemigo y detener sus bríos si fuese necesario. Esta primera cerca era pequeña, con un par de arcos. De la que se encontró un siglo más tarde Alfonso VI, con las ampliaciones de Abderramán III en el 933, no queda nada tampoco, solo la memoria de las puertas que tuvo: Puerta de la Vega, Puerta de Moros, Puerta Cerrada, Puerta de Guadalajara (hacia la mitad de la calle Mayor), los Caños del Peral (plaza de Ópera) y Puerta de Balnadú (caía cerca de la plaza de Santo Domingo). A los vestigios supervivientes, más bien amorfos, se les da una importancia extraordinaria, pero lo cierto es que cuando se hacen obras en la zona y aparece en la cimentación un pedrusco que podría haber formado parte de esa muralla, los albañiles suelen hacer lo que en todas las ciudades con los restos arqueológicos, si pueden obrar impunemente, amasan un poco más de cemento y los sepultan en secreto.

A la vida en Madrid durante los dos siglos de dominación árabe los historiadores aplican lo que saben de otras ciudades musulmanas mejor documentadas, y así vamos tirando. Se podría resumir en esto: una vida llena de sobresaltos y contingencias, hambre y muerte. García Gómez lo resumió mejor que nadie: «Poco podría decir, y nada ameno, sobre el Madrid mahometano: plaza oscura y sin relieve, como tantas otras, que aparece de refilón en las crónicas y que acabó en la época de Alfonso VI».

Durante ese tiempo los moros ricos ocuparon lo mejor de la ciudad, mandando a los más pobres a las Vistillas, al otro lado del barranco por donde corría el arroyo de San Pedro. Cuando entraron los cristianos, se cree que en la ciudad se quedaron unas 250 familias de mudéjares, dedicados en su mayoría a la albañilería, la forja, el agro y el comercio, y un número indeterminado de judíos. Estos eran también de condición rústica, dedicados a la hortaliza, el ganado, y la siembra, y si era como en otras partes, al ejercicio de la medicina. Los cristianos ocuparon entonces lo mollar de la ciudad y se empujó a los moros hacia la Morería y a los judíos a Lavapiés, al tiempo que levantaban una segunda muralla (siglo XII ).

27-29. Obras del Canal de Lozoya, conocido como de Isabel II. Trabajaron en él obreros libres y población reclusa. La primera empresa faraónica de la ciudad, que vio resuelto así su secular problema del agua, celebrándolo con una fuente, instalada primero en la calle de San Bernardo y traslada después a la Puerta del Sol.

Del pasado musulmán no quedan más que unos metros de muralla a los pies de la Almudena. Se parece a un discreto muro de las lamentaciones al que acuden decrépitos chulos y manolas por San Isidro a recordar las cebollas de antaño y las rosquillas del santo. Del pasado mudéjar, las torres de San Nicolás (hoy de los Servitas) y San Pedro, de las que cabe decir que tienen el más raro privilegio de todos: seguir en pie después de tantos siglos, y la de San Pedro en concreto, la más antigua de Madrid, la de tener las tres imágenes de nombre más bonito: el Cristo de las Lluvias, Nuestra Señora de la Paciencia y la Virgen del Olvido.

Con los cristianos llegaron más pobladores, y hubo de ampliarse el recinto: primero con una cerca, llamada del Arrabal (siglo XV ), luego con otra en tiempos de Felipe II (1556), y por último la de Felipe IV (1625), que se derribó en 1868. De las primitivas puertas siguieron en su sitio solo la de la Vega y la de Moros, y se fueron abriendo otras: la de Segovia, La Latina, Antón Martín, Sol, el Portillo de San Martín y Santo Domingo. Cuando Felipe IV hizo su propio corsé las puertas subieron de número (Alcalá, Santa Bárbara, Fuencarral, La Florida, Segovia, Toledo, Atocha, La Paloma, la Campanilla, la Vega y Valencia) y además se practicaron en la tapia cuatro portillos (Recoletos, los pozos de la Nieve (hoy glorieta de Bilbao), San Joaquín y Embajadores).

El derribo de 1868 fue como si se le abriera a Madrid la puerta de una jaula, y Madrid voló hacia las afueras o arrabales, que se vistieron con una palabra un poco más cosmopolita y universitaria: ensanches.

Yo leo esas historias en libros recientes y antiguos que a menudo se contradicen entre sí, pero como no nos va la vida en ello, todas me parecen bien. La frase de Baroja, «lo importante es pasar el rato», aplicada al presente, qué sé yo, pero ahora, aplicada al pasado, tiene sentido. Bueno, tampoco, porque no hay pasado que no modifique el presente, pero lo decía como Baroja: no hay que solemnizar ni el presente ni el pasado.

El Alcázar tenía tanto de fortaleza y de cuartel como de palacio. Desde la época árabe hasta el incendio de 1734 que determinó su demolición, el Alcázar jugó un papel importante en la historia madrileña, porque centró en él las sucesivas guerras y luchas por el control de la ciudad: primero entre los moros, secuaces unos de Toledo y otros de Córdoba, y luego entre los cristianos, comuneros, camarillas, partidarios de un rey, de su oponente… Lo ocupaban unos, lo sitiaban otros, lo rendían, capitulaba…

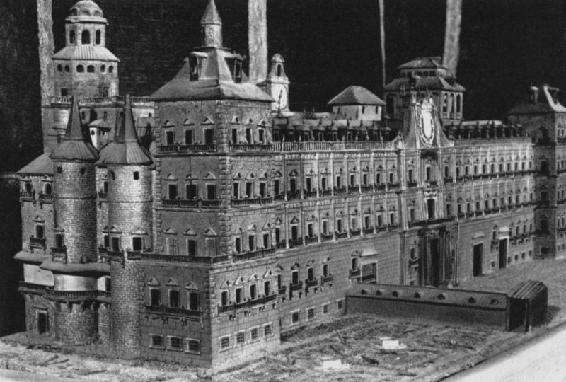

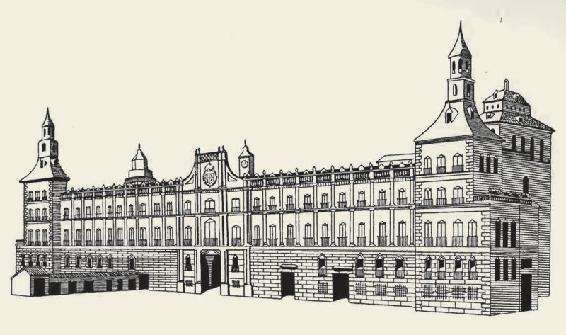

30-31. Reconstrucción en maqueta del viejo Alcázar y dibujo publicado en Toledo and Madrid (Londres, 1903), de Leonard Williams.

Los cristianos, en cuanto se hicieron cargo de Madrid en el siglo XIII , dividieron la ciudad por parroquias, y añadieron a esas que encontraron otras iglesias. Unas pocas quedan aún, otras han ido desapareciendo: San Juan Bautista, San Miguel de la Sagra, San Juan, San Pedro, San Andrés, San Justo, El Salvador, San Miguel de los Octoes, Santiago y San Nicolás, a las que se sumaron poco después San Ginés, la de la Santa Cruz y San Martín. De conventos, santuarios, ermitas, beaterios y humilladeros, algunos más. En verdad la religión era un consuelo en un tiempo en que la muerte entraba a saco en cada casa, sin respetar edad, estado o fortuna. Nunca la muerte formó parte de la vida tanto como entonces. Acaso por esa razón las prácticas religiosas estaban tan arraigadas y algunos de los cristos más populares eran precisamente el de «la Buena Muerte» y el del «Desamparo». Y otro, el de «la Paciencia», acaso el más humano de todos (ignoro qué relación guardan este y la Virgen del mismo nombre).

Acaba de llegarnos (2020) la guía de Madrid capital, edición Centro , un pequeño volumen de «páginas amarillas», heredero de mamotretos telefónicos de fláccido volumen que hicieron innecesarios la implantación de internet y los teléfonos móviles. Será un documento fehaciente para conocer los negocios, oficios, hospitales, restaurantes y demás que había en Madrid. Me entretengo en contar las instituciones religiosas incluidas en el epígrafe «Iglesia católica»: doscientas cuarentaidós, de las cuales la mayoría son parroquias. Santos Uría, cura párroco de San Cayetano, la iglesia de los barrios bajos y del Rastro, y compañero en el Comisionado de la Memoria Histórica, le ha pasado a uno el listado de los monasterios de vida contemplativa existentes aún en Madrid. Por treinta de monjas, solo uno de frailes. Algunos de estos monasterios fueron fundados en la Edad Media (cistercienses, clarisas, dominicos, y benedictinos, estos dos últimos también para monjas) aunque hoy están tan mimetizados con el medio, entre casas modernas o edificios de los siglos XIX y XX , que muchos de ellos pasan desapercibidos.

De las primitivas iglesias queda ese par de torres mudéjares en la ciudad, o sea hechas al modo árabe por alarifes moros (la de San Pedro fue minarete). Hay que levantar mucho la cabeza para verlas, cuando paseas por el Madrid antiguo. Los edificios, bares, tiendas, restaurantes que tienen esas torres a su alrededor frenan cualquier ensoñación romántica. Ve uno fotografías de hace cien años de esas mismas torres, casas y calles y puedes pensar que hace cien años estaban más cerca de 1350 que nosotros de 1910.

Bueno, no es que no quede nada de aquel Madrid medieval. Quedan las leyendas y las historias. Algunas se han olvidado, otras ya no le incumben a casi nadie. Por ejemplo, que en Madrid estuvieron san Francisco de Asís hacia 1217 y también santo Domingo de Guzmán, fundadores de dos monasterios, franciscanos y dominicos respectivamente. Parece que la de san Francisco es leyenda y la de santo Domingo histórica. Muchas de esas leyendas e historias duermen en el rótulo de calles supervivientes aún a la voracidad municipal: Caballero de Gracia, Desengaño, de la Cabeza, del Bonetillo… Y cien más. Pese al empeño por cambiarles de nombre que han tenido los alcaldes desde el siglo XIX , todavía se conservan en Madrid nombres bellísimos. Saldrán aquí. Quizá deberían los fabricantes de palés o monopolis replantearse el tablero, y sacar de él las del barrio de Salamanca, y devolvérselas a los asuntos míticos, poéticos y legendarios, quitándoselas a la especulación y al dinero, a la política y a la vanidad.

La primera de las leyendas de Madrid fue esa de la imagen de la Virgen guardada durante los años de dominación almorávide. Acabamos de decirlo: si los cristianos encontraron en pie las seis iglesias cristianas levantadas antes de que llegaran esos temibles guerreros islamitas, que las respetaron, ¿qué necesidad tenían de esconder la imagen? Esa imagen se quemó en tiempos de Enrique IV, pero ha inspirado a muchos. Sainz de Robles, cronista de la Villa, dice de ella conmovido: «Lo mejor eran sus ojos serenísimos, claros, brillantes». Si un cronista de la Villa no puede lanzar su imaginación a volar, cual blanca paloma, ¿a quién le estará permitido? La leyenda de la Almudena, patrona de la ciudad, aparte de darle su nombre a muchas niñas madrileñas, al cementerio más grande de Madrid y a la catedral más fea de España, apenas significa ya nada para los madrileños, sino una fiesta en su calendario laboral. Su nombre nunca me ha quedado claro si lo debe a que hallaron su imagen en un cubo de la muralla de la ciudadela (almudaina) o cerca del pósito de trigo (almudín o alhóndiga), ya que unos aseguran que apareció en la almudaina y otros en el almudín. Un jaleo. Por lo demás Madrid debe a ese Enrique IV el título que le concedió de «muy noble y muy leal», que ya no significa sino una muletilla, y que únicamente recuerdan los susodichos cronistas y los alcaldes.

La catedral empezó a levantarse en el siglo XIX y se concluyó tan solo hace unos años, con los planos de Fernando Chueca y Carlos Sidro, que ganaron un concurso en 1944. «Yo me río de la piedad de un pueblo que como Madrid habla mucho de religión y sin embargo jamás supo levantar un solo templo, no digno ya de Dios, pero ni aun de los hombres que entran en él», escribió Galdós en Gloria , pero en Fortunata tampoco se paró en barras: «Las iglesias de esta Villa, además de muy sucias, son verdaderos adefesios como arte». Es raro ver a Galdós tan terminante, y se comprende que los curas lo llevaran entre ceja y ceja. Yo creo que en eso Galdós no llevaba razón; a las iglesias de Madrid hay que pillarles el punto, mucho más fácil de pillarse si se entra poco en ellas. Durante casi un siglo la Almudena fue solo una cripta. Chueca, al que debemos algunos de los libros más bonitos y útiles sobre Madrid, tuvo en sus manos dejar el edificio como se lo encontró, sin las techumbres, los muros a medio terminar y un montón de sillares y fustes de columnas por el suelo, en completo abandono. Con plantar unas hiedras y esperar a que estas fueran trepando y enmarcando de verdor las ojivas sin vitrales, blancas como los ojos de un ciego, habría conseguido acaso una de las ruinas románticas más sugerentes. Pero lo terminó y como los males nunca vienen solos, se le encomendaron a un hombre de fe, artista y fundador de una congregación catecúmena, unas vidrieras que recuerdan bastante a la idea que los chequistas de Barcelona tenían de lo que debe ser una sala de interrogatorios y torturas. Ahora están enfrentadas las dos fachadas, la de la Almudena y la del Palacio Real, separadas por el vasto patio de la Armería. Están dispuestas de ese modo para que los hombres de gran cultura, como Tierno Galván, puedan decir de forma solemne, moviendo la cabeza a uno y otro lado, como en un partido de tenis: «El trono y el altar». Los reyes actuales se casaron por lo civil en el Palacio Real y no tuvieron más que cruzar ese patio para que los casaran por lo católico en la Almudena. Ese paseo, previsto a pie, se deslució un poco por la lluvia, que caía a cántaros, y tuvieron que meterse a la carrera en un automóvil gótico también, pero a los que retrasmitían la ceremonia por televisión no les impidió el temporal hacerse eco una y otra vez de la famosa muletilla: «El trono y el altar».

Yo sé que el conjunto, Almudena incluida, pasados dos o tres siglos, se habrá puesto bonito y la gente dirá: «¡Qué bien hacían las cosas nuestros antepasados, a diferencia de estos tiempos nuestros de incuria y barbarie!».

No obstante, habríamos ganado todos si le hubieran dejado la titularidad catedralicia de Madrid a la iglesia de San Isidro.

La Virgen de la Almudena es, con el respeto debido, como todas las Vírgenes, pero la leyenda de san Isidro, en cambio, es extraordinaria y poética. Una de esas que vale la pena conservar.

Como las buenas leyendas tiene un pie en la historia y otro en la fantasía.

San Isidro es el patrón de los labradores en general y de Madrid en particular, pero tendría que haberlo sido también de los escritores, o por lo menos de aquellos que nos hemos visto obligados a escribir mucho para ganarnos la vida.

Según algunos historiadores, Isidro era uno de los cristianos que vivían en Magerit o Madrid cuando la conquistó Alfonso VI (hay incluso quien cree que fue moro converso), y moriría en 1172 con noventa años, privilegio en aquel tiempo únicamente al alcance de algunos patriarcas del Antiguo Testamento. No obstante se le representa siempre joven, con veinte o treinta, y su lema: «Labré, cultivé, cogí». Lo que conocemos del santo lo debemos a un códice del XV en el que se mencionan cinco milagros suyos genuinos. Los demás, llamados «póstumos», unos cuatrocientos (a bulto), se le fueron adosando. Pero todos son especiales, no hay milagro feo.

Isidro fue un criado de Juan o Iván de Vargas (uno de los ilustres linajes de la ciudad), que lo tuvo asalariado para labrar y llevar las cosas del campo.

Sus cinco milagros canónicos, excepto uno, tienen que ver con la sed y el hambre, dando a entender que entonces se pasaba mucha de ambas. Puso a todos en camino de la credulidad, empezando por la de Alfonso VIII, quien lo reconoció cuando le mostraron su cuerpo incorrupto: «Este fue quien me condujo en las Navas de Tolosa [1212] a la victoria». A caballo, a la cabeza, guiando sus huestes. En agradecimiento mandó que se le hiciese una capilla (donde sigue, junto a la plaza de la Cebada, claro que muy transformada) y meterle en una caja de plata (esa ha cambiado).

El milagro del agua tiene un candor bonito, primitivo: los criados de Vargas, molestos con su compañero, lo denunciaron a su señor, que fue «a comprobar el caso» y ver «si había manzilla en su hazienda», y al llegar sintió sed. Pidió agua a Isidro, y tras escarbar este el suelo con su aguijada «donde no la había», brotó abundante. «La fuente Milagrosa» sigue allí, en un costado de la ermita del Santo, junto al río, donde la verbena, con mucha afluencia de devotos que leen en una lápida aquello de «Si calentura trujieres, volverás sin calentura», pero yo no he bebido de ella por si el tifus.

El milagro del trigo asegura que en el molino se le multiplicaba el grano, dándole a las palomas hambrientas lo que le sobraba, y no con aviesas intenciones petitorias (que dice otro cronista).

El del lobo no es tan bonito como el de san Froilán, de León, pero tiene su encanto: advertido por unos niños de que un asno estaba siendo hostigado por un lobo, se acercó a este, le reprendió y lo mandó a devorar burros a otros contornos, evitando una desgracia a la familia que tenía su sustento en aquella bestia, sin preocuparle el daño que haría a otros.

32. Lope de Vega, Justa poética en honor de San Isidro , Madrid, 1620.

33. El puente de Toledo aún puso más en evidencia lo que ya se había dicho del de Segovia: «Mucho puente para tan poco río». Lo mejor de esta foto de Louis Levy: los niños bañándose, privilegio que hoy solo disfrutan abubillas, garcetas, el martín pescador, gaviotas comunes y gaviotas reidoras, una garza real, ánades azulones, gansos del Nilo, galápagos de Florida, gallinejas comunes, pitos reales, cormoranes y torcaces. Todo lo que fluye es duradero.

El de la olla es también un milagro de pobres, habla de una olla inagotable, por más pucheros que entraran en ella a surtirse de su sustancia. El llamado milagro de la cofradía (apócrifo) es una variación del anterior: invitó a unos cuantos mendigos al banquete que se daba en su cofradía, pero se entretuvo rezando y cuando llegó solo quedaba comida para él, pero empezó a repartirla entre los pobres, y alcanzó a todos.

El último de los milagros canónicos se despega de las necesidades materiales. No en vano es el que le ha dado más fama y tema a los imagineros, que lo representan por lo general con una yunta de bueyes pequeñitos, como un juguete de niños, a sus pies.

Los vecinos de Isidro, también envidiosos de él una vez más, le fueron al amo con el chisme de que su criado tenía abandonados sus campos a cuenta de devociones y rezos. Es un hecho, pues, que Isidro no andaba en buenas relaciones con sus vecinos y compañeros, pero no se está hablando de esto. Marchó el señor a corroborar las denuncias, y en efecto, se encontró a Isidro rezando debajo de un fresno (según otros una encina), mientras la pareja de bueyes araba sola, guiada por un ángel y dejando el haza como si hubieran pasado por ella un peine divino. No sabemos qué hizo a partir de entonces Vargas, buen cristiano: ¿dispensó a su criado de toda servidumbre y lo dejó rezar a su gusto? ¿Se aprovechó, por el contrario, de su magnífica relación con el mundo angélico, sabiendo que todo cuanto le mandara labrar, por mucho que fuera, acabarían arándoselo gratis los ángeles? La popularidad de Isidro, y no solo en los estamentos agrarios y menestrales, creció a partir del siglo XV , al descubrirse el códice referido. ¿Y quién no ha soñado alguna vez que los libros se le escriban solos, arados por una yunta de críticos? En vista de ello, lo canonizaron en 1622 en la recién construida plaza Mayor, y fue muy comentado entonces que fuese el primer hombre casado al que se le hacía santo. Aunque su mujer, María Toribia, fuese la invención de un dominico del siglo XVI , acabó siendo real cuando se la subió también a los altares con el nombre de santa María de la Cabeza, en 1752, y más sabiendo que pasó el río Manzanares sobre un manto cuando supo que venía su marido a reprenderla por sus devaneos con pastores y rústicos; al verla, el santo se dijo: si mi mujer es capaz de ese milagro, no puede ser mala (y saber por qué sobre un manto, si el Manzanares puede atravesarse sin mojarse los pies, queda fuera del objeto de este libro, aunque Antonio de Trueba cuenta que a mediados del XIX vio él por el río unas gabarras trayendo el yeso de las canteras de Cerro Negro a las yeserías del puente de Toledo, que dieron el nombre al barrio, dando a entender que entonces lucía un gran caudal). Lope escribió versos bellísimos sobre la vida y milagros del santo, el mayor de los cuales es que se conserven aún sus restos mortales incorruptos, o unos que pasan por suyos. Dieron durante años algunos tumbos de capilla en capilla, pero acabaron en la iglesia que lleva su nombre, en la calle de Toledo, donde siguen y se veneran. Hay una foto de la momia del santo en un libro de Espasa, donde se dice en el pie: «incorrupta». Es posible que lo esté, pero no tiene buen aspecto. Había tradición de llevarse esa reliquia a palacio cuando alguien de la familia real enfermaba de cuidado. Mesonero asegura que la vio en uno de los trasiegos. La popularidad del santo, como la de san Roque, es inmensa en todos los rincones de España. Mi padre, labrador, compró en una tienda de imagineros y santeros de León una imagen suya, policromada con crédulos colores. Tiene la famosa yunta a sus pies, con el ángel, pequeñitos todos, como figuritas de un belén. Todavía se puede ver en el santuario de Manzaneda de Torío, del que la sacan en procesión todos los 15 de mayo.

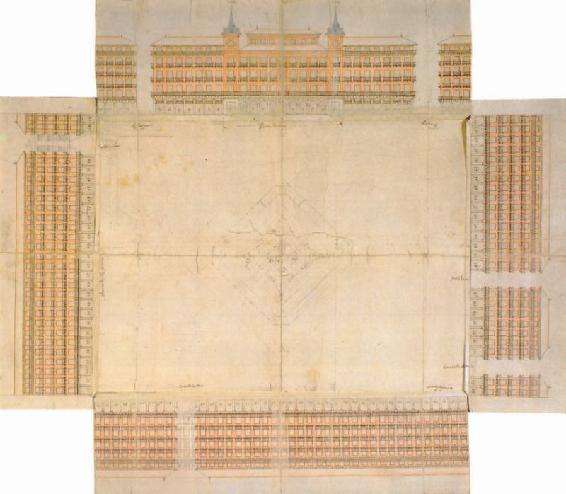

34-35. Plano de las distintas cercas de la ciudad de Madrid, desde la primera de Mohamed I, a la última de Felipe IV, publicado en el Semanario Pintoresco Español , 1847; y dibujo de Juan Gómez de Mora de la plaza Mayor, con el listado de los propietarios de las casas en 1636 en el dorso de las solapas con los alzados de sus cuatro caras.

Y como estas leyendas otras muchas. Madrid está lleno de ellas. Los cronistas, de Mesonero Romanos a Pedro de Répide, pasando por Fernández de los Ríos, Hilario Peñasco, Carlos Cambronero, Capmany y Montlau, estudiaron el callejero antiguo de Madrid y recogen muchas. Circulan y se repiten, con variaciones, en casi todos los libros que se escriben sobre Madrid. A mí me gustan todas, pero voy a dar la muestra aquí de solo tres.

El criado de un cura que vivía en la calle de la Cabeza lo decapitó con un hacha y huyó con el dinero. Se habló mucho del suceso, pero el crimen acabó olvidándose, como todo. Solo pasados los años se atrevió el asesino a regresar a Madrid. Aficionado a las cabezas de cordero, se pasó por el Rastro, donde había varias placeras que las vendían, compró una y por no desmerecerse a la vista de sus vecinos con manjar tan plebeyo, mandó que se la envolvieran, y marchó hacia su casa. Un alguacil encontró sospechoso el rastro de sangre que iba dejando, y pidió ver qué llevaba debajo de la capa. Al mostrárselo apareció la cabeza del cura decapitado. El asombro fue mayúsculo (no me extraña), y al asesino lo ahorcaron en la plaza Mayor (y esto me extraña menos aún; sucedió en tiempos de Felipe III, quiero decir, mucho antes de la aparición de las fakenews , y la cabeza del cura permaneció incorrupta mucho tiempo; luego se perdió, porque el pueblo de Madrid, y el de todas partes, es bastante descuidado con los prodigios). La calle donde vivía el cura se quedó con el nombre de calle de la Cabeza, pero la gente dejó de comprar en aquella carnicería y los dueños de esta pidieron a los alcaldes de Corte otro lugar para su negocio. Se les dio en la calle del Carnero, en el Rastro, en una de cuyas casas, la que hace esquina con Miralrío Alta, se puso en 1756 el azulejo de la Visita General con la manzana correspondiente y en 1835, cuando Pontejos, el rótulo de la calle: uno y otro están hoy en una de las paredes de nuestra casa del campo, rescatados de la piqueta que los había condenado a un contenedor de escombros. Me gusta echarles una ojeada los domingos que estoy allí, por hacerme la ilusión de que camino por el Rastro.

En la de Milaneses se establecieron los primeros relojeros que hicieron en Madrid máquinas de bolsillo y repeticiones. Procedían de la ciudad italiana de Milán. Cuando paso por esa calle y veo su rótulo, me acuerdo del hombre en cuya tumba se lee: «Arrigo Beyle, milanese. Scrisse, amò, visse», con la misma concisión que el lema de san Isidro. Por amor a Italia, renunció en su epitafio a la lengua en la que escribió su obra, y tradujo su nombre al italiano; por amor a su infancia, conservó en su tumba el de familia y olvidó el literario, Stendhal; y por amor a la verdad, fue conciso como Julio César en La guerra de las Galias : «Escribió, amó, vivió», bastante parecido, si se piensa bien al «labré, cultivé, cogí» de san Isidro. Tal vez no formó nunca parte de los happy few , para los que él escribió, pero fue de los nuestros, de los que habrían suscrito el ciceroniano ubi bene, ibi patria . Quien guio mis primeros pasos por el mundo de la mano de Fabrizio del Dongo, y por la literatura: «Cuando miento, me aburro».

La tercera de estas historias no sabemos si es o no real, pero va camino de legendaria, y sucedió en una calle pequeñita, la de Válgame Dios, sin tráfico, sombría. Yo la tomo a diario para ir al mercado de San Antón. Su nombre, uno de los que más me gusta de Madrid, tiene el origen en un milagro, pero este importa menos ya que un recuerdo reciente. Antonio Machado habla de ella por boca de Abel Martín: «Y rosas en un balcón / a la vuelta de una esquina / calle de Válgame Dios». En esa casa (¿la misma en que murió el pintor Rosales? Recuerda el hecho una lapidita de mármol, bonita, del tamaño de su suerte), en esa casa, digo, vivía en los años veinte del pasado siglo, según cuenta Alfredo Marqueríe en Personas y personajes , una prostituta a la que frecuentaba, con la discreción del caso, el poeta sevillano. El barrio entero de San Antón era entonces y desde el siglo XIX «refugio de la prostitución madrileña», afirma Gaspar Gómez de la Serna en Madrid y su gente . Marqueríe, que vio juntos al poeta y su coima en una taberna de la Red de San Luis, dice que la mujer «se parecía de un modo estremecedor a la Leonor soriana».