Madrid

1, Los vagabundos

Página 6 de 67

1,

LOS VAGABUNDOS

El día que decidí venir a Madrid fue el más importante de mi vida. No sé de nadie que no recuerde el primer día que conoció Madrid, ni a ningún madrileño que haya olvidado el barrio donde nació. Para unos y otros Madrid y Matriz son la misma cosa, una síntesis de gestación y memoria. Ese día pudo parecerle a uno que Madrid era un destino, pero ahora veo claro que era un origen, del mismo modo que soñamos, cuando nos vamos alejando de la juventud, con que el final vuelva a ser un principio. De eso se trata. Ese 4 de mayo de 1971 mi padre cumplía cincuentaicuatro años, doce menos de los que tengo yo ahora.

Durante el almuerzo se desató una discusión violenta entre mi hermano Pedro y yo, de un lado, y nuestro padre, de otro. No recuerdo cuál fue la chispa que hizo saltar todo por los aires, quizá nuestra negativa pueril a probar la tarta que celebraba aquella reducida fiesta familiar. Claro que el ambiente llevaba electrizado algunas semanas. Estaban presentes mi madre y otros dos hermanos, que asistían en silencio a la escena con los ojos fijos en su plato, y mi tío el cura. Vivía este en nuestra casa desde hacía muchos años, y creyó una cortesía intervenir, pero lo hizo de una manera de lo más pickwick : «¡Yo he estado en la guerra, yo he estado en la guerra!». Era el hombre más bueno del mundo y en absoluto belicoso, pero no encontró en ese momento un modo mejor de decirle a nuestro padre que contara con él, si las cosas se ponían feas. Había sido sargento provisional; no sé quién pudo darle los galones.

Cuando mi padre se levantó de la mesa y salió de allí seguido de sus propios trenos, bastó una mirada entre mi hermano y yo para decirnos: «No podemos seguir viviendo aquí». En nuestra mirada se leyó también la palabra Madrid, claro.

Me entristece recordarlo, pero medio siglo después no ve uno cómo hubiera podido evitarse todo aquello y el dolor que causamos. Hay además algo desproporcionado entre el desencadenante, tan pequeño, y las consecuencias que siguieron.

Tardamos en hacer la maleta lo que tardó nuestra madre en prepararnos algo de ropa. La mujer lloraba en silencio. Iba y venía consternada, y planchó tres o cuatro camisas rumiando el drama que acababa de tener lugar en nuestra familia, acaso el más alarmante desde las extorsiones del maquis en la Vega de Manzaneda. No nos pidió que reconsideráramos la decisión ni disculpó a nuestro padre. Tampoco le pilló de sorpresa. Creo que todos sabíamos que aquello iba a suceder tarde o temprano. Como la guerra civil. Se quedó en tierra de nadie, su soledad, la madriguera donde, cada vez que algo así sucedía, trataba ella de mejorarse sola envolviéndose en su propia oscuridad, como hacen las pobres criaturas de la naturaleza.

1. Plaza de España. Boca de metro.

Y sucedía a menudo, no tan grave como aquello, pero a menudo. La vimos con la cabeza baja. Conociéndola, supongo que estaría encomendándonos mentalmente a la Virgen del Camino, patrona de León, y pidiendo que nada malo nos sucediera. Tiene noventaisiete años y espero que estas líneas, si acaso las lee, la hagan sonreír. Jamás hemos vuelto a hablar de aquel 4 de mayo. Yo sé que cada vez que me dice «hoy tu padre cumpliría tantos años», y me lo dice todos los años desde entonces, está pensando también, «tal día como hoy sucedió aquello », pero no lo dice, solo lo piensa, y sigue hablando de otras cosas. (Bueno, en realidad acaba de morir hace unos días, cuando ya había terminado de escribir este libro que me importa mucho menos sabiendo que ella no podrá verlo).

Mi hermano y yo tampoco añadimos nada, por respeto a su abismo y por abreviar el trámite. Recuerdo que tuve que decidir sobre la marcha qué tres o cuatro libros me iba a llevar. No tenía muchos, apenas treinta o cuarenta, la mayor parte de la colección Austral, pero los que fueran habrían de estar bien escogidos, porque supe que jamás volvería a poner los pies en aquella casa, ni siquiera para recoger los libros que dejara entonces. Luego no fue así, porque jamás es nunca para siempre ni nunca acabamos de comprender la realidad. Sobre todo por dentro.

Al terminar, nos despedimos de mi madre sin grandes efusiones. De mi padre no, porque se había ido dando un portazo y diciendo que esperaba no encontrarnos cuando volviera. Mi hermano, ya en la calle, volvio la vista atrás y vio a mi madre asomada a la ventana, y levantó la mano a modo de despedida. Mi madre, me dijo, no se movió.

Desde los diez años yo había estado interno en un colegio, y lo cierto es que no le tenía mucho apego ni a la casa familiar ni a León. Por otro lado, cuando has estado en un internado desde los diez a los dieciséis, los afectos crecen de una manera rara, como los jaramagos en los tejados. Nadie los planta, y nacen donde quieren, normalmente ni nacen. Un internado no es una ciudad, no es un pueblo, no es una familia, un internado es solo un territorio que tienes que atravesar. Por eso pude decir mi «adiós a todo eso» sin que me doliera mucho. Mi familia me resultaba extraña, entre ella y yo siempre había habido trenes y autobuses de por medio. Por ejemplo, mi padre. Era un hombre terrible cuando se enfadaba. Ni siquiera tenía que recurrir a la violencia, no le hacía falta. Luego, con los años, cobré por él mucho afecto y una gran admiración, igual que por mi madre. Me digo: sacaron adelante nueve hijos, y en qué condiciones, con cuántos sacrificios. Incluso he llegado a comprender su reacción colérica aquel día. ¿Qué podían hacer ellos? Nadie les había preparado para algo así. Mi padre había hecho la guerra contra el comunismo (porque para él República y comunismo llegaron a ser la misma cosa) en una bandera de Falange; desde el 18 de julio de 1936 hasta el 17 de octubre de 1939, ni un día menos. Había perdido en ella a casi todos sus camaradas, pero sentía que la había ganado y que nadie tenía derecho a arrebatarle la victoria a él ni a sus amigos muertos, y la mañana de su cumpleaños habían descubierto, ¡en su casa!, cinco números de Mundo Obrero debajo del colchón donde dormía su hijo. Pero de esto no se habló en la comida; de haber sido así lo recordaría. Aunque no se mencionaron, yo sabía que los habían encontrado, y ellos sabían que yo sabía. De modo que seguramente pensó que tales papeles eran una vía de agua que iba a echar a pique España y al buque familiar a un tiempo, y a llevarnos de nuevo a la hecatombe. Hoy me habría gustado que la causa de nuestra pelea hubiera sido otra, algo que hubiera merecido la pena de veras y no un libelo que era entonces, como supe algunos años después, el templo de las noticias falsas, igual que los periódicos del Régimen al que esos mundos obreros combatían. En fin. Además no los descubrieron, los habían estado buscando, y los encontraron. Da lo mismo. Se volvió loco.

Sacamos dos billetes de tercera, dejamos las maletas en la consigna de la estación y nos separamos hasta las once, la hora en que pasaba el expreso de La Coruña. Mi hermano dedicó esas horas a despedirse de sus amigos y de una medio novia que tenía. Yo acababa de llegar a León hacía tres meses y no conocía a nadie en la ciudad, así que fui a echarle el último repaso a la catedral, a San Isidoro, a la plaza de Santo Martino y a la del Grano, que eran los rincones que más me gustaban.

Hacía un día feo, fosco y frío, muy de León.

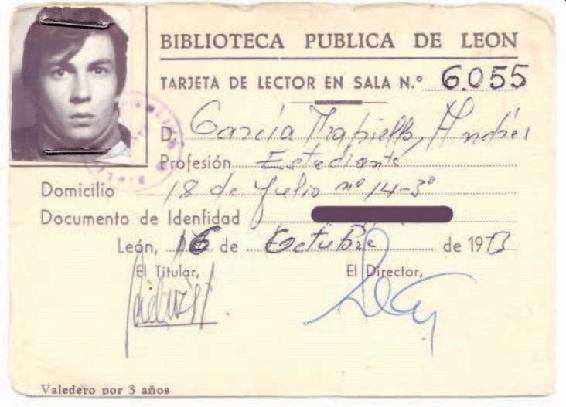

A las seis o las siete me encontré en la calle con una muchacha del coro. Cuando llegué a León me saqué el carné de la biblioteca pública y decidí apuntarme a un coro. Por hacer algo. Hasta ese día apenas había hablado con ella más de dos palabras. Pensaba que yo también me dirigía al ensayo: «Vamos juntos». Le dije que no iría a ningún ensayo esa tarde ni ninguna otra, y le conté por encima lo que acababa de suceder en mi casa, y que en realidad yo mismo lo había provocado todo, porque no había tenido el valor de hacerlo de otro modo, y que dejé que mi hermano, mayor y más valiente que yo, fuera quien en realidad llevara la voz cantante. La muchacha era de mi tiempo, alta, flaca, un poco desgarbada y bastante guapa, con unos ojos muy bonitos, azules, y me oía en silencio, caminando a mi lado, con mucha seriedad, tratando de estar a la altura de aquellas confidencias. Me preguntó qué iba a hacer en Madrid, y le conté entonces que allí me esperaba el amor de mi vida. Acababa de leer La Cartuja de Parma y había tenido la fantasía cuatro o cinco semanas antes de trastornarme con la primera chica a la que había besado. Era cinco años mayor que yo, me parecía el colmo de la belleza, besaba como jamás había imaginado que se podía besar a nadie en este mundo, tenía experiencia, vivía en Madrid y era mi prima. Habíamos coincidido en León esa Semana Santa, cuatro o cinco días, y aquella había sido la segunda o tercera vez que nos veíamos en la vida. Las anteriores también poco tiempo, y yo siendo un niño.

2. Carné de la biblioteca pública de León, 1973.

3. Madrid, Estación del Norte: «Tan solo el rótulo de la estación dice de veras el nombre de la ciudad; lo demás son citas, más o menos fieles, de ese único documento original». El de esta ni siquiera es del todo exacto: más que del Norte, está orientada al oeste, confirmación de que toda estación de tren es final o principio, y a menudo ambas cosas al mismo tiempo. O sea, que todo lo ferroviario es, por definición, metafísico.

La muchacha del coro me escuchó en silencio y me dijo, «no voy a ir al ensayo». Debió de parecerle una iniquidad dejarme solo en aquellas circunstancias. Éramos como dos personajes de La Cartuja . A todo lo que sucedía en mi vida le buscaba entonces el correspondiente parecido con esa novela. Paseamos todo aquel tiempo juntos y zurcimos la ciudad con nuestro errabundaje. No recuerdo de qué hablamos, pero sí que no dejamos de hacerlo, y que ella también me abrió su corazón y me contó que era profundamente desdichada. Al ir a subir al tren, a las once y veinte, me dijo cuando tenía yo ya el pie en el estribo, bajando los ojos: «Me iría contigo. También dejaría este pueblo de mierda si tuviera el valor». Mi hermano me preguntó, con el tren ya en marcha, quién era. Me encogí de hombros. Solo conocía el apodo familiar por el que la llamaban. No volví a verla nunca más. Pasados los años, un día, hablando con alguien de León que cantó también en la Capilla Clásica, me dijo que aquella muchacha se había suicidado y que había tenido un niño al que le había puesto de nombre Andrés. Vivirá acaso.

El tren venía medio vacío. Fue un viaje triste. En Venta de Baños se subió un recluta, con su petate. Al vernos, buscó otro compartimento, y nos dejó solos a mi hermano y a mí tal y como veníamos, tendidos a lo largo, ocupando todos los asientos, bañados por una luz tísica que temblaba de vez en cuando como los moribundos.

La noche se me hizo eterna. Apenas pude dormir. Tampoco hablamos mucho. Al pasar por las estaciones el tren aminoraba la marcha pero en la mayoría no se detenía, eran estaciones vacías, fantasmales, de pueblos muertos. A veces se paraba en mitad de la nada, sin venir a cuento. Diez o quince minutos, y luego reemprendía la marcha entre toses cavernosas y sacudidas de hierros y cadenas.

Yo me repetía, un tanto incrédulo: «¡Estamos yendo a Madrid!». Es verdad que había pensado en ello muchas veces en las últimas semanas, pero no imaginaba que algo que me había parecido tan difícil de lograr, finalmente hubiera resultado tan sencillo y rápido, algo molesto, quizá, pero menos que la extracción de una muela. Además a los jóvenes les duelen cosas diferentes que a los mayores. Pensaba también: debería estar algo triste por mis padres, pero la verdad es que iba alegre, asombrado incluso de no haberme sometido a la autoridad paterna en la primera ocasión que me enfrentaba a él.

¡Madrid!… Repetía este nombre, consciente de que se estaba iniciando una novela, deseoso de que el futuro pasara cuanto antes para poder revivir en la memoria todo aquello que esperaba cumplir, más importante que el trámite. Como le sucede a don Quijote en su primera salida, que apenas había puesto Rocinante el pie en «el antiguo y conocido campo de Montiel», ya imaginaba su dueño cómo iban a contar los siglos futuros las hazañas que aún estaban por sucederle.

Años después mi hermano Pedro me contó de dónde procedía y lo que podía significar nuestro apellido, Trapiello, según los estudios de un jesuita: arroyo , como el trap indoeuropeo que ha pervivido en alemán, al que se le añadió el sufijo mozárabe iello . En el leonés antiguo del reino de León trapiello y trapiella significan arroyo.

Madrid significa lo mismo, arroyo, manadero o alcantarilla.

De haberlo sabido entonces, habría dicho, influido por el fatalismo de la Cartuja , cualquier cosa menos que era una casualidad, lo mismo que el nombre de Isidro, patrono de Madrid, viene de Isidoro, el famoso obispo enterrado en León.

Hay un libro que da cuenta de estas cosas del agua, Historia del nombre de Madrid , del arabista Oliver Asín.

Voy a contarlo ahora porque no sé si después habrá ocasión.

Hasta que Asín lo dilucidó, hace setenta años, Madrid era para unos un nombre árabe, y para otros latino. Nadie se ponía de acuerdo.

El expreso de La Coruña puede esperar. Tenemos tiempo.

De la planicie y hasta el río Manzanares, que entonces no se llamaba así, sino Guadarrama, nombre también árabe, descendía un arroyo que creó un profundo vallejo, y a uno y otro lado de este se formaron dos barrios. Este arroyo discurría por lo que es hoy la calle de Segovia y los primeros pobladores seguramente decidieron el enclave porque era un lugar cercano a un río, con huertos y pastos, y con abundantes fuentes y manaderos en el recinto urbano. Esto sucedió allá por el siglo noveno. Las dataciones he visto que las hace todo el mundo un poco a ojo de buen cubero, y para los orígenes de Madrid hay al menos, según Cristina Segura, tres teorías.

La más fiable es la de que Madrid, después de unos primitivos y poco estables poblados paleolíticos, romanos y góticos, había sido un primer asentamiento musulmán («en algún momento entre 850 y 886»), al que Mohamed I, dependiente de Toledo, dio carta de naturaleza como ciudad, dotándola de un alcázar (donde hoy está el Palacio Real) y una muralla, para defenderse de los reyes cristianos, el primero de ellos Ramiro II, que la saqueó, y al poco Ordoño I, también de León los dos, que, puestos a recordar, «tuvo veinticuatro reyes, antes que Castilla leyes», sin que esto, a día de hoy, signifique absolutamente nada.

Los árabes aprovecharon los buenos acuíferos del lugar y canalizaron el agua con diferentes viajes o minas subterráneas, llamadas mayrat , y de ahí le dieron a ese lugar el nombre de Mayrit , que evolucionó pronto a Magerit .

Al tiempo que reñían en el campo de batalla moros y cristianos, se buscaban alianzas y cambalaches. Fue lo que sucedió entre Alfonso VI y el rey moro de Toledo, que pactó secretamente la rendición de esta ciudad si Alfonso le ayudaba a hacerse con la taifa de Valencia. Con Toledo cayeron algunas otras ciudades cercanas, Talavera, Alcalá y Mayrit. Sucedió esto en el 1083. Y Alfonso VI (apodado El Libertador o El Bravo) fue el primer rey cristiano que entró en Madrid (y el mismo que mandó al destierro a Mío Cid).

Muchos de los moros importantes de Mayrit la abandonaron camino de Córdoba y Sevilla y otros, principalmente alarifes (albañiles), hortelanos y comerciantes, se quedaron en condición de mudéjares. Vinieron también a la ciudad un número indeterminado de cristianos que ocuparon el mejor de los barrios, el que estaba próximo al alcázar y el de la almudaina (la ciudadela), empujando a los moros que aún quedaban en él al barrio que había al otro lado del arroyo de San Pedro (calle de Segovia), que pasaría a conocerse como el de la Morería (el mismo de hoy). Los cristianos buscaron cristianizar el nombre de Mayrit sin alejarse mucho del origen, y encontraron la palabra justa en arroyo (matrice en latín). De Matrice a Matrit el camino fue también corto y andadero.

Alfonso VI no pudo retener la ciudad mucho tiempo, y esta cayó (1110) en poder de los almorávides, guerreros temibles que aplicaban de una manera despiadada las leyes coránicas. ¿Permanecieron en la ciudad algunos mozárabes como antes se habían quedado otros mudéjares? No lo sabemos, pero sí que a partir de entonces empezaron a convivir ambas maneras de nombrarla, Matrit, si lo hacían los cristianos, y Magerit, si eran los moros. Llegar al nombre de Madrid solo era cuestión de tiempo (aunque hay quien piensa, el benemérito vascongado Antonio de Trueba y en un libro por lo demás delicioso, Madrid por fuera [1878], que ese nombre, Madrid, es «euscaro» y estuvo aquí siempre, por aquello que le dijeron a Baroja: «Los vascos no datamos»; para Menéndez Pidal el nombre era celta y para Gómez Moreno, púnico, y Sainz de Robles, resumiendo el libro de Asín, que no le convence, lo cuenta al revés, dice que primero fue latino y después árabe, y árabe era también para López de Hoyos, significando, sin embargo, «lugar ventoso de ayres subtiles y saludables»).

Los almorávides, no obstante, tampoco pudieron retenerla, y la dejaron definitivamente en manos cristianas en 1118.

Para entonces Madrid tenía tres barrios, uno judío en el Campillo de la Manuela (Lavapiés; hay quien asegura que lo de manolos y manolas viene de entonces, aunque lo probable es que la palabra, significando majeza y apostura, se extendiera a partir de El Manolo , sainete de don Ramón de la Cruz), otro moro (Morería y el vallejo de San Pedro o calle de Segovia) y otro mozárabe, junto al Alcázar y San Ginés.

Después de que Alfonso VII concediera a la ciudad el título de Villa (más que un honor: la facultaba para celebrar mercados), en el primer fuero que existe de Madrid, de 1202 (otorgado por Alfonso VIII, el de las Navas de Tolosa, hallado en 1748 y conservado en la actualidad como oro en paño: lo he visto, lo he tocado y ya casi ni me acuerdo) se la nombra con sus cinco nombres, Magerit, Magirto, Madrit, Madride y Madrid, y es este último el que aparece más veces, sin dejar de aludir nunca a su condición acuífera.

4. Estación del Norte y Palacio Real, «metiendo su proa entre los árboles como un trasatlántico fantasmagórico». Tarjeta postal, Hauser y Menet, 1896.

Ese fuero empieza de una manera bonita: «Esta es la carta foral que elabora el Concejo de Madrid para honra de nuestro señor el rey Alfonso y del propio concejo madrileño, a fin de que ricos y pobres vivan en paz y seguridad», porque se declara a pobres y ricos, nobles y plebeyos iguales ante la ley. Es sobre todo comprensivo con los forasteros y vagamundos o «albarranes». Ubi bene, ibi patria.

Se penaba en él también llevar cuchillo, echar agua al vino y falsar moneda, constando como mayor agravio el tirarle a nadie de las barbas.

«Fui sobre agua edificada. Mis muros de fuego son. Esta es mi insignia y blasón» se lee también en el primer escudo que conocemos de la ciudad. Los reyes que siguieron (Fernando III el Santo, Alfonso X el Sabio y Sancho IV el Bravo, Fernando IV el Emplazado y su madre doña María de Molina, y Alfonso XI el Justiciero) favorecieron con leyes y privilegios la ciudad. El sobresalto de la lucha fratricida entre Pedro I el Cruel y don Enrique de Trastamara no fue tanto para Madrid como el susto que recibieron sus habitantes al enterarse de que Juan I le había regalado el señorío de Madrid a León V de Armenia. Este León V, destronado por los mamelucos, pasó cautivo varios años en El Cairo. Llegaron a oídos de Juan I sus infortunios, e hizo que lo rescataran y lo trajeran a Castilla. Pasó por aquí dos años dando tumbos y al cabo de ese tiempo emigró a Inglaterra. Nunca volvió ni reclamó sus derechos sobre Madrid, que retornó a la corona de Castilla cuando ese rey apátrida murió en París. Una historia como para que la novelaran Álvaro Cunqueiro o Juan Perucho. Mientras estuvo aquí reconstruyó las torres del Alcázar.

Lo de los muros de fuego tiene también que ver con que la primera muralla era de piedra pedernal y con solo acercarte a ella con una espada saltaban centellas, dando a entender así que era una ciudad fundada sobre el agua y defendida por el fuego.

Lo del agua de Madrid habría que contarlo también despacio, porque a cuenta de ella y del escaso caudal del río Manzanares se han cursado muchas burlas.

Bueno, ya.

Cuando llegamos a Madrid estaba lloviendo, una de esas lluvias muy de Madrid, flojas y negras, como agua de fregar. Teníamos el cuerpo molido y destemplado. Hacía frío y el cielo entoldado y negro le daba a todo un aspecto de lo más ferroviario. Era demasiado temprano aún, nos metimos en la cantina de la estación para entrar en calor, y allí preguntamos por dónde quedaba la plaza de España. No había prisa, de hecho teníamos toda la vida por delante. Al rato ascendimos con nuestras maletas por la Cuesta de San Vicente. Al ver aquella calle tan ancha, y allá en lo alto el Palacio Real, metiendo su proa entre los árboles como un trasatlántico fantasmagórico, y el empaque de las casas, los talleres tipográficos de Rivadeneyra y tantos coches arriba y abajo, empezamos a comprender la trascendencia del paso que habíamos dado. Bromeamos un poco. Lo hacíamos para infundirnos valor, como dos niños que caminan por una trocha desconocida una noche cerrada. Yo le decía a mi hermano: «Cuántas novelas no habrán empezado con personajes como nosotros». Me parecía que si éramos novela nos costarían las cosas mucho menos que si éramos reales. Pero al vernos frente al edificio España y al rascacielos que está a su lado, cesamos la cháchara y guardamos silencio, impresionados por las abrumadoras proporciones de la ciudad y de nuestra decisión. Él era la primera vez que venía a Madrid, yo la segunda. Dejamos las maletas en el suelo junto a la boca del metro. Don Quijote y Sancho, a unos metros, nos miraban en silencio, como mira el bronce. Nuestras miradas decían: ¿y ahora qué?

Telefoneamos desde una cabina que había allí mismo. Como es natural mi hermano me cedió los honores. No había podido conciliar el sueño durante el viaje en parte porque me atribulaba la idea de que al llamarla por teléfono lo descolgara otra persona que no fuera ella. Calculamos la hora en que mi tío se hubiera ido al cuartel, y marqué el número. Mi tío era entonces capitán o comandante de la Guardia Civil. Tuve que repetir dos veces el nombre de mi prima, porque la primera salió sin fuelle. Estuvo poco ceremonioso, quiero decir que no preguntó de parte de quién ni dijo nada, y se limitó a soltar en voz baja, «toma, es él». Se ve que la tenía al lado, esperando. Por supuesto que sabía que a las nueve de la mañana solo podíamos ser nosotros, apenas dejó que sonara el teléfono (para entonces, como supimos después, ya había hablado con nuestro padre, su cuñado, ofreciéndose a mandar un corchete de la benemérita para echarnos el guante como a dos maletillas y devolvernos en la primera formación que viajara al norte), y desde luego que también estaba al corriente de la más grande historia de amor jamás contada en cartas (requisadas junto a los Mundo Obrero, leídas y comentadas puntualmente entre los seres queridos de nuestras respectivas familias), pero se abstuvo de comentarios.

Esperamos cerca de una hora junto a la boca de metro de plaza de España, sin hablar mucho, viendo entrar y salir a la gente. Yo escrutaba entre los que salían por si venía ella y no la reconocía.

Estaba bastante nervioso porque de pronto se me había olvidado su cara, como sucede antes de un examen, que se le queda a uno la mente en blanco. También porque yo mismo me sentí uno de aquellos que salían de la boca del metro a borbotones, como si los bombeara la vida igual que la sangre de una arteria rota. Me decía, yo soy cualquiera de esos, pero menos afortunado, ellos van a alguna parte, saben a donde ir, ¿pero nosotros? No le comenté nada a mi hermano, solo pensaba asustado: no sé si sabré reconocerla, no recuerdo su cara… Y sentí algo parecido al miedo: ¿y si al verme comprendía que todo lo que nos habíamos dicho y escrito se había evaporado? Me aprendí de memoria aquella esquina. No hay vez que pase por allí que no recuerde esa mañana. Al rato, al descubrir el rótulo de la calle que teníamos al lado, le dije a mi hermano, mira, la Gran Vía. Unos la llamaban así, y otros por su nuevo nombre, avenida de José Antonio. Pero cualquiera sabía, incluso los de León, que se llamaba de las dos maneras. Desde donde estábamos se veían los dos rótulos, el de la avenida José Antonio y el de la calle Leganitos.

5. Plaza de España. Del monumento, uno de los más importantes de Madrid, se comprende que don Quijote y Sancho miren al campo, queriéndose salir, pero no tanto que Miguel de Cervantes le dé la espalda a la ciudad en la que vivió y murió y a la que dedicó páginas memorables. Al fondo, la Torre de Madrid, uno de esos edificios que con el tiempo acaban descubriendo su propia metafísica. Tarjeta postal, h. 1970.

Yo había sido de chico un gran jugador de Palé. Pensado en frío se trata de un juego de chupatintas, exaltación en toda regla de la plusvalía e híbrido de parchís, oca y agencia inmobiliaria. Debió de ocurrírsele a una mente maquiavélica para infiltrar en la de los niños los principios básicos del capitalismo: comprar y vender, oferta y demanda, abrochados y combinados por las leyes de la especulación. Luego cambió su nombre de Palé por el del Monopoly. Pero en el cartón la Gran Vía siguió llamándose así, antes de Franco, con Franco y después de Franco.

Es un juego simple: un cartón cuadrado que tiene alrededor, al igual que el parchís y la oca, una serie de casillas con el nombre de una calle de Madrid. Existe igual en otros países, con sus respectivas capitales, París, Roma, Londres. Cada una de estas calles tiene asignado su valor, para que el jugador al que los dados han llevado hasta ella pueda o no comprarla. Al inicio se le asignan a este un fajo de billetes falsos, y un puñado de trocitos de madera de color verde (casas) y otro de color rojo (hoteles), más baratas aquellas que estos. Como en la realidad, hay una banca que presta dinero y vende también casas y hoteles, hipoteca y manda al embargo. Hay calles buenas y calles peores. Los jugadores tratan, claro, de hacerse con las buenas, que son las caras, para poder imponer en ellas los trocitos rojos y verdes. Los que van perdiendo han de resignarse con las baratas, y esperar que la suerte les permita tener dinero para aspirar a otras. Quienes pasan por la calle de un contrincante, tras lo que dicen los dados, han de pagar un portazgo, como en el «Paso honroso». En cada lado (nueve casillas) hay mezcladas calles caras y más baratas y una de las estaciones de tren. Están las cuatro, la antigua de Getafe, la de Delicias, la de Mediodía o Atocha y la del Norte, a la que habíamos llegado nosotros esa mañana, sumadas a otras dos casillas, una en la que figura la Eléctrica Madrileña y otra para el Canal de Lozoya. Las calles, veintidós en total, están elegidas y mezcladas en el tablero de forma caprichosa. Desde luego no podía faltar la calle de Alcalá o el paseo del Prado, pero si en vez de la calle Arenal hubiera estado la calle Mayor, nadie hubiera echado en falta la de Arenal. La importancia de las calles va de menos a más. Al principio son calles de barrios humildes, incluso bajos, y las cotizaciones van subiendo. En el primer tramo la calle más cara, Bravo Murillo, vale ciento veinte pesetas y una de las más baratas, Ribera de Curtidores, la espina dorsal del Rastro, sesenta. En el segundo tramo la más barata es San Bernardo, de ciento cuarenta, y la más cara, la Carrera de San Jerónimo, de doscientas. Aquí el juego empieza a ponerse interesante, porque los precios se disparan. En ese tramo están tres de las calles importantes del barrio de Salamanca y tres del centro de Madrid: Goya y Velázquez, por ejemplo, las más baratas, valían doscientas veinte pesetas cada una, y la Puerta del Sol doscientas ochenta. Sociología pura, mezclada con urbanismo. Antes de pasar de ese tercer tramo al último, el apoteósico, hay que salvar la casilla de la cárcel, donde no es infrecuente que acaben los constructores, alcaldes y financieros. Recoletos o la Castellana valían trescientas pesetas, y el juego proclamaba ganador al primero que alcanzara las mejores calles, entre ellas la perla de la «Villa del oso y el madroño», como si dijéramos, la Gran Vía, cuatrocientas. Ninguna valía lo que ella. Lo sorprendente es que la casilla de salida, en una esquina del tablero, separaba Gran Vía, la más cara, de la más barata. ¿Y cuál era esta? Leganitos, sesenta pesetas. Una al lado de la otra en el tablero del Palé, el Gran Teatro del Mundo, Gran Vía y Leganitos juntas ante nosotros en aquella fría e incierta mañana de mayo, en la misma acera donde se juntan, nuestra casilla de salida.

6-7. Caja y tablero del Palé, «juego de sociedad», híbrido de parchís, oca y agencia inmobiliaria, y ejemplificación de la ascesis capitalista o de cómo ir de menos a más, y a la inversa.