G

42

Página 44 de 50

42

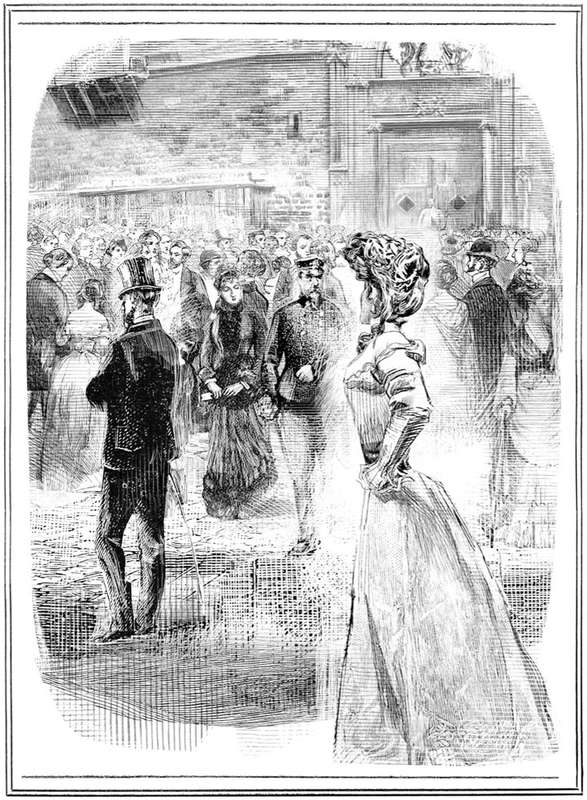

El atraque de la fragata Navas de Tolosa, la primera recepción a pie de escalerilla y los breves parlamentos inaudibles en la misma pasarela de autoridades del muelle se extendieron hasta cerca de la una, y acto seguido la comitiva real atravesó ceremoniosamente el portal de la Paz y dio comienzo el desfile por la Rambla. Las aceras, los carriles laterales y buena parte del paseo central de la avenida estaban ocupados por una masa impracticable de monárquicos enfervorecidos, de antirrepublicanos exultantes y de meros curiosos con ganas de fiesta; las copas de los árboles y las coronas de cristal de los faroles estaban enlazadas por un entramado de banderas, de guirnaldas y de farolillos de colores que el viento hacía bailar sobre las cabezas de la concurrencia; de todos los balcones y de casi todas las ventanas que se abrían sobre la avenida colgaban cálidas pancartas de bienvenida redactadas con un estilo sospechosamente homogéneo, y a uno y otro extremo de ella, frente al antiguo convento de Santa Mónica y junto a la fuente de Canaletas, se habían erigido sendos arcos de triunfo que la comitiva real atravesó con todo el porte orgulloso de un carruaje imperial cargado de laureles y de esclavos. Nadie había visto un espectáculo semejante en la Rambla desde los días de las invasiones napoleónicas, y nadie volvería a verlo en mucho tiempo. La mano alzada del rey saludaba a izquierda y a derecha con afable suficiencia, sus labios repartían sonrisas heráldicas entre los balcones, las aceras y los bancos convertidos en improvisados puestos de observación, sus ojos se prendían fugazmente de cada rostro, de cada mano y de cada cartelón fugitivos. O eso es lo que ahora yo imagino que sucedió.

En realidad, Margarita, Gaudí y yo atravesamos el portal de la Paz detrás del último de los carruajes de los periodistas que seguían a la carroza principal, y una vez allí, a la sombra familiar de los muros de las Atarazanas, comprendimos que no íbamos a tener forma de alcanzar la Rambla entre aquella impracticable marea humana que se amontonaba a ambos lados del cordón de seguridad que protegía el estrecho carril por el que transitaba la comitiva real.

—Propongo —dije por fin, cansado de buscar inexistentes atajos entre el gentío y temeroso también de perder a Margarita en mitad de toda aquella confusión— que vayamos ahora a almorzar tranquilamente y que esta tarde busquemos un buen sitio desde el que seguir el desfile en el paseo de Gracia.

Así lo hicimos. Atravesamos de nuevo el portal de la Paz y reseguimos la vieja muralla por el lado exterior, dejamos atrás los pocos muelles adecentados para la ocasión y los otros muchos que el rey, para su fortuna, no habría nunca de visitar, saludamos con la mirada el almacén medio derelicto de Oriol Comella, bordeamos las casetas de los pescadores de la Barceloneta y los tenderetes de comidas preparadas que se alineaban junto a los restos del muro exterior de la antigua Puerta del Mar y, tras identificarnos de palabra ante un inesperado retén de militares armados, ingresamos por fin en una plaza del Palacio dispuesta ya también para recibir al rey y a sus primeros invitados. Nuevas banderas ondeaban en la fachada del palacio medieval, en las cuatro esquinas de la Lonja y en lo alto de la Aduana, guirnaldas de colores colgaban de los árboles y de los faroles de la plaza, y grandes ramos de rosas blancas, rojas y amarillas esparcían su olor y sus colores desde el murete de la fuente del Genio Catalán. Vallas de madera pintadas de un verde intenso protegían el acceso al palacio, y tras ellas se amontonaban ya los curiosos que aguardaban la llegada de los invitados al primer almuerzo de gala. Mi madre atravesaría pronto aquel pasadizo humano, pensé. Mi madre se convertiría pronto en un objeto más de la admiración y de la envidia de todas aquellas personas. Mi madre compartiría pronto mesa y cubiertos con un rey de España.

Nuestro propio almuerzo fue sin duda más modesto que el que aguardaba a los invitados en el Palacio Real, pero resultó igual de memorable. La única mesa que habíamos conseguido agenciarnos en Las Siete Puertas estaba situada al fondo del local, lejos de cualquier ventana y tan próxima a las cocinas que cada breve silencio que se hacía entre nosotros se llenaba al instante con las ásperas voces de quienes laboraban entre sus fogones, pero el colorido mosaico de fiambres y encurtidos que nos sirvieron a manera de entrantes compensó sobradamente las pequeñas incomodidades de un restaurante que se hallaba aquella tarde atestado de comensales venidos de las cuatro esquinas de la ciudad. Tres raciones de rape a la marinera, una botella de vino andaluz y una jarra de agua mezclada con unas gotas de zumo de limón completaron la comida, que transcurrió en un agradable ambiente de risas y de charla incesante.

Estábamos comenzando a atacar ya nuestros postres cuando un alegre escándalo proveniente del exterior nos anunció la llegada de la comitiva real.

—¿Salimos? —preguntó Margarita, deteniendo al instante el trayecto de una onza de chocolate hacia su boca y mirándonos a Gaudí y a mí con rostro expectante.

—Cuando lleguemos a la plaza, el rey y mamá ya estarán dentro del palacio.

Mi hermana asintió con una sonrisa.

—El rey y mamá. Suena como a novela, ¿verdad?

Así pues, terminamos plácidamente nuestros postres y ordenamos dos tazas de café con leche y una de chocolate, dimos cuenta de ellas también sin prisa alguna y solo entonces, ya bien pasadas las tres, abandonamos los pórticos de Xifré y atravesamos la plaza del Palacio, todavía animada pero ya transitable, camino de la replaceta de Moncada.

Los alrededores de Santa María del Mar se hallaban también en plena ebullición humana. Los preparativos para la misa solemne de la mañana siguiente habían llenado la iglesia de obreros que se apresuraban a disponer en su interior los asientos de honor, las nuevas bancadas de madera, los variados elementos decorativos que habrían de individualizar el oficio y también, más discretamente, los dispositivos de seguridad que debían velar por el plácido transcurrir de aquel último acto oficial previsto en la agenda del rey. Fuera, en la plaza abierta ante la fachada principal del templo, el batiburrillo habitual de vendedores callejeros, ociosos vocingleros y rientes y vecinos de la Ribera en tránsito hacia sus respectivas ocupaciones había sido sustituido por una sorprendente representación de las más variadas clases sociales barcelonesas. Quienes no podrían acceder mañana al exclusivo acto previsto en Santa María del Mar aprovechaban para echar ahora un vistazo furtivo al interior de un templo que tal vez nunca antes se habían molestado en visitar. Estibadores del puerto, costureras de San Andrés, obreritas y obreritos del Raval, señoronas del Ensanche, caballeros de la Rambla, secretarias y dependientas de San Jaime, payeses de Horta, burgueses de Gracia, camareras de la plaza Real, de la Puerta Ferrissa y de la calle de Petritxol… Por un instante, por unas horas, todas las piezas que componían ese disperso rompecabezas llamado Barcelona se dejaban ver reunidas en torno a uno de los rincones más espléndidos de la ciudad.

—No les habrá faltado a ustedes animación durante estos días —observé, mientras Gaudí introducía la llave en la cerradura del portal, por una vez cerrado, de su edificio—. Imagino que su hermano no estará muy contento…

Mi amigo sonrió mientras se hacía a un lado para dejarnos pasar al vestíbulo del edificio.

—Imagina usted bien —dijo—. Disculpe el estado del edificio, Margarita. Y disculpe también el comportamiento que pueda tener mi hermano. Francesc es un hombre de carácter un tanto… imprevisible.

—Estoy deseando conocerlo —aseguró Margarita, haciendo visibles esfuerzos para no arrugar la nariz ante el olor a humedad reconcentrada que despedían las paredes del vestíbulo—. Y este edificio me parece encantador.

—Lo dice en serio —confirmé—. Lo de Francesc, no lo del edificio. Margarita piensa sonsacarle a su hermano hasta el último detalle de su vida privada, amigo Gaudí.

Margarita me lanzó a ciegas una bofetada en mitad de la penumbra de la escalera que ya nos conducía hacia las alturas de la buhardilla de los Gaudí.

—No le haga caso, Toni —dijo—. Gabi ha bebido demasiado durante la comida. Ya se habrá dado cuenta de que su cerebro no tolera bien el alcohol.

Gaudí le respondió a mi hermana con un gruñido amable.

—Vigile con los escalones —la advirtió a continuación—. Hay un par de ellos en este tramo que son un tanto traicioneros.

La puerta de la buhardilla estaba abierta cuando llegamos al último rellano. Una extraña música en sordina, crepitante como un fuego recién aventado y de ritmo indescifrable, surgía de su interior, y sobre ella una voz masculina tarareaba sin la menor gracia una melodía igualmente misteriosa.

—¡Tienen un organillo! —exclamó Margarita, visiblemente encantada, cuando los tres nos asomamos al unísono a la puerta del hogar de los Gaudí y descubrimos a Francesc sentado en el suelo de la habitación principal de la buhardilla ante uno de esos aparatos, las piernas recogidas bajo el cuerpo, los ojos cerrados y la boca abierta en pleno canto desafinado y entusiasta.

—A mí me sorprende tanto como a usted —murmuró Gaudí, cerrando la puerta a su espalda y arrojando el manojo de llaves al regazo de su hermano con notable precisión—. ¡Francesc!

El mayor de los Gaudí abrió lentamente los ojos y nos miró sin sorpresa aparente. Dejó al instante de cantar y de accionar con su mano derecha la manivela del organillo, pero no variaron ni la posición de su cuerpo ni la complacida expresión de su cara. El joven recogió las llaves de su regazo, las sopesó un instante entre sus manos y, acto seguido, se las arrojó de vuelta a Gaudí.

—Mi manera de celebrar la llegada del rey —nos anunció entonces, señalando el organillo y el pequeño montón de cilindros que había a su lado—. Parece que no suena muy bien, pero todo es acostumbrarse.

Mi amigo asintió con cara de no sentir tampoco la menor sorpresa ante aquella extravagante adición al mobiliario de su hogar compartido. Aquellos dos jóvenes, comprendí, hacía ya mucho tiempo que habían dejado de sorprenderse el uno al otro.

—Si tienes a bien levantarte y recomponer un poco las perneras de tus pantalones, te presentaré a esta señorita. Margarita, la hermana de Camarasa. Francesc, mi hermano.

Antes de que Francesc Gaudí hubiera terminado de incorporar del todo su generoso corpachón de futuro abogado, mi hermana ya estaba a su lado con la mano derecha tendida hacia él y con la cara iluminada por una sonrisa de absoluta felicidad.

—Qué pelo más divertido tiene usted, señor Gaudí —fue lo primero que le dijo, señalando con su mano izquierda la incontrolada explosión de rojos cabellos que cubría la cabeza del joven—. Y me encanta su organillo. ¿Puedo llamarlo Francesc?

El hermano de Gaudí parpadeó un par de veces antes de decidirse a recoger la mano que Margarita le tendía. En lugar de besársela, se la estrechó como quien estrecha la mano de un niño.

—Si así lo desea, señorita…

—Margarita a secas, por favor. Si me llama usted señorita Margarita, dejaré de hablarle por siempre jamás.

Francesc Gaudí asintió seriamente.

—¿Le gusta a usted la música, Margarita?

—Me encanta la música, Francesc. ¿Me enseña qué canciones tiene?

Así pues, Gaudí y yo dejamos a nuestros respectivos hermanos alegremente sentados en el suelo de la buhardilla y, tras servirnos sendas copas de jerez, salimos a compartir un cigarrillo a la terraza. La vista desde allí arriba resultaba hoy particularmente atractiva, con toda aquella agitación que rodeaba los muros de Santa María y con el aura general de fiesta ciudadana que impregnaba incluso los humildes tejados de la Ribera y la abigarrada trama de callejuelas, pasajes y avenidas medievales que se dominaba desde nuestra posición.

—Veo que ha retirado usted su maqueta de la sala —observé entonces, tras dar una primera calada al cigarrillo que Gaudí me había ofrecido.

—La completé hace ya un par de semanas —asintió Gaudí—. La desarmé hace tres días. Mi hermano comenzaba a volverse un tanto molesto pidiéndome que liberara un poco de espacio en la buhardilla. Ahora veo para qué.

—Desconocía que su hermano fuera un melómano.

—Mi hermano es muchas cosas. —Gaudí apartó el tema con un limpio ejercicio de esgrima de su cigarrillo—. En cualquier caso, ya había decidido aparcar por un tiempo las maquetas y centrar mi atención en esa nueva cámara fotográfica que tengo entre manos.

Sonreí sin poder evitarlo, recordando la visita que Margarita y yo habíamos hecho el 29 de diciembre, el mismo día del pronunciamiento del general Martínez Campos en Sagunto, a la sede de la Sociedad Barcelonesa Propagadora del Espiritismo. Los cachivaches que llenaban la mesa de trabajo del despacho particular de mi amigo. Las absurdas teorías que me había expuesto de nuevo con entusiasmo y con aparente seriedad. Las tres primeras fotografías que me había mostrado, en las que unos supuestos espíritus informes e incoloros surgían de la boca de un médium sumido en un más que dudoso trance espectral.

—¿Los espiritistas empiezan a ponerse nerviosos? —pregunté.

—Yo lo llamaría más bien «impaciencia». Los espléndidos resultados que ya he empezado a conseguir…

—Sus manchas de luz filtrada en la impresión de las placas, quiere decir.

—… han despertado el apetito de mis patronos de forma muy comprensible. Estamos en un momento importante, y creo que me conviene centrar un poco mi atención en este proyecto.

Miré a mi amigo con sincera curiosidad.

—Lo está diciendo en serio, ¿verdad?

—Todo lo que yo digo lo digo en serio, amigo Camarasa. Ya debería usted saberlo a estas alturas.

—Así que en verdad sigue pensando que puede usted fotografiar a los espíritus.

—No solo lo pienso, sino que muy pronto lo sorprenderé con resultados que ni siquiera usted podrá negar.

La sonrisa con la que Gaudí pronunció estas palabras estaba tan llena de confianza en sí mismo que por un momento estuve tentado de creerlo.

—Estoy impaciente por verlo —dije, alzando hacia él mi copa de jerez.

—Ya veo que sigue siendo usted un incrédulo. —Gaudí alzó también su copa y la hizo entrechocar fugazmente con la mía—. ¿Quiere apostar a que en el plazo de tres meses le ofrezco la primera prueba de que mis teorías no son el absurdo que usted piensa que son?

En lugar de responder, me humedecí los labios en el jerez y sonreí de nuevo.

—¿Fiona ya lo ha contagiado de su vicio inglés por el juego? —pregunté.

—¿Intenta usted desviar la conversación, querido Camarasa?

—En absoluto, estimado Gaudí. Plantee usted los términos de la apuesta y yo los aceptaré sin rechistar. Aunque, si me permite una observación, creo que es usted poco ambicioso en este asunto de la cámara prodigiosa.

—Poco ambicioso —repitió Gaudí.

—Puestos a soñar con una cámara capaz de captar lo invisible, ¿por qué limitarse a fotografiar espíritus? ¿Por qué no fotografiar también recuerdos, o sueños, o fragmentos de las vidas que no hemos llegado a vivir?

Mi amigo me miró con expresión complacida.

—Esa última es una idea muy poética —afirmó—. Y muy impropia de usted.

—O incluso podría fotografiar esos lugares misteriosos que Fiona y usted visitan cuando salen en busca del dragón… Le aseguro que yo pagaría con gusto por ver esas fotografías.

—No lo estropee ahora, amigo Camarasa.

Permanecimos los dos un rato en un amistoso silencio, contemplando las torres y los tejados de Santa María del Mar y sorbiendo lentamente el jerez de nuestras copas de buen cristal de Bohemia. Del interior de la buhardilla seguía llegándonos la alegre música del organillo de Francesc Gaudí, puntuada regularmente por los comentarios atropellados de Margarita y también, de vez en cuando, por el sonido de la voz del futuro abogado.

—Al señor Comella le gustaría ver la iglesia tan animada —recuerdo que dije entonces, sin mayor motivo.

—¿Al señor Comella?

—Me dijo usted que se conocieron en el interior de Santa María del Mar. La tarde misma de su llegada a Barcelona.

Gaudí asintió con la cabeza.

—En cualquier caso, dudo que al señor Comella le gustara ver nuestra iglesia reducida a un mero escenario más de este gran circo político y social que hoy estamos viviendo —dijo.

Nuestra iglesia. El posesivo me pareció interesante.

—¿No ha sido siempre esa la función principal de las iglesias? —pregunté—. ¿Servir de lujoso escenario para el gran circo político y social de aquellos que las erigen con el dinero y el sudor de su rebaño?

Gaudí asintió de nuevo.

—Esta ya es una idea mucho más propia de usted.

—Usted, en cambio, sigue sintiendo un profundo respeto por los asuntos de la religión, aunque afirme haber perdido la fe de sus mayores. —Sonreí—. ¿Recuerda nuestra visita al Teatro de los Sueños la noche del asesinato de Andreu?

—La recuerdo perfectamente.

—Entonces recordará también lo que Fiona le dijo después de escuchar alguna de las simpáticas teorías que tuvo usted a bien exponernos aquella noche.

Mi amigo me miró con suspicacia.

—Tal vez quiera refrescarme usted la memoria —dijo.

—Fiona le dijo que usted, amigo Gaudí, es un místico al que solo le falta creer en Dios y descreer de los placeres del mundo.

Como en aquella ocasión, el rostro de Gaudí no esbozó sonrisa alguna.

—La señorita Fiona es una mujer de juicio rápido —murmuró.

—Y certero.

—No siempre, me temo. —Gaudí rozó con la uña del pulgar izquierdo el elaborado nudo de su corbatón de seda negra mientras con la diestra alzaba hacia mí su copa de jerez casi vacía en un gesto, entendí, de anfitrión beodo que llama al alborozo general—. ¿Le parezco yo a usted un místico?

En lugar de responder, formulé a mi vez una pregunta que hacía tiempo que quería hacerle a mi amigo.

—¿Fiona ha conocido ya a Oriol Comella?

Gaudí no vaciló un instante.

—Por supuesto que no.

—¿Por supuesto?

Un breve silencio. Dos gaviotas planeando sobre los aleros de los edificios de la replaceta de Moncada. Un estallido de risas y de aplausos al otro lado de la mole de Santa María, y a nuestras espaldas, en la sala principal de la buhardilla, los primeros compases de una nueva canción popular.

—Hay lugares en los que no tiene sitio una mujer. Ni siquiera una mujer como la señorita Fiona.

Algo en la forma en que mi amigo pronunció esta segunda frase —los labios tensos, la voz firme, los ojos fijos en mí— me movió a poner por fin palabras a una idea que llevaba rondándome por la cabeza desde la mañana de mi visita a aquel almacén abandonado del puerto.

—En el señor Comella usted ve algo de sí mismo que lo atrae y lo repele a la vez —afirmé, sosteniendo su mirada—. Ese es su futuro, piensa a veces. Un hombre solo, viejo, entregado a una obra desproporcionada cuyo sentido nadie más comprende, o que a nadie le importa. Un hombre desconectado del mundo. ¿Me equivoco?

Por toda respuesta, Gaudí vació de un trago los restos de jerez de su copa y me anunció que iba a llenársela de nuevo.

La segunda mitad de la tarde transcurrió para nosotros con la misma placidez que había presidido hasta entonces toda la jornada. A las cinco en punto estábamos ya apostados en la confluencia del paseo de Gracia con la calle de Aragón, preparados para seguir desde primera línea las evoluciones de un segundo desfile real que acabó resultando tan multitudinario, tan lleno de color y de animación y también, para mi alivio, tan libre de sobresaltos como el que había recorrido la Rambla hacía apenas cinco horas. Luego, tras merendar en una chocolatería situada en el patio interior de una de las nuevas islas de Ildefonso Cerdà, acudimos al Jardín del General y disfrutamos allí de un castillo de fuegos artificiales más espléndido que cualquiera de los que yo había visto hasta entonces, incluyendo los que iluminaban cada noche los cielos de los celebrados pleasure gardens de Londres. Allí nos encontramos por primera vez con Fiona, que pese a la oscuridad y al frío que se habían adueñado ya de la ciudad seguía luciendo su fino vestido blanco casi veraniego, su descubierta cabeza y ese escote generoso que ningún hombre, al cruzarse en su camino, se abstenía de valorar con más o menos silenciosa aprobación. Una vez terminado el espectáculo, mientras aguardábamos a que la multitud se dispersara mínimamente a nuestro alrededor, le explicamos a la inglesa los detalles de la variada jornada que hasta entonces habíamos vivido, y ella, a cambio, nos resumió la suya con una sola palabra: extenuación. También nos confirmó que no había habido incidentes de importancia en torno a la comitiva real. Ni una sola alerta de atentado contra el rey, ningún movimiento extraño a su alrededor, apenas un par de espontáneos gritando a su paso consignas a favor de la República y en contra de la monarquía o expresando su fidelidad a la causa carlista. El almuerzo real había sido un éxito sin paliativos, los salones medievales del viejo Palacio Real habían hecho las delicias del rey y de su séquito, el encuentro oficial con las autoridades se había desarrollado sin tropiezos dignos de mención y nuestra madre, por lo que Fiona sabía, ya había compartido al menos un par de apartes con el inminente Alfonso XII.

—Tu padre tiene ya un pie y medio fuera de prisión —concluyó, mientras abandonábamos el Jardín del General arrastrados por la misma marea humana que nos había acompañado hasta allí—. Tu madre está haciendo un trabajo excelente.

—También tú lo estás haciendo —repliqué yo.

Fiona amagó una pequeña reverencia.

—Para eso me pagáis, ¿no?

—Seguro que este vestido que llevas te está ayudando mucho en tu trabajo —observó entonces Margarita, que desde la aparición de Fiona se había mantenido en un discreto segundo plano absolutamente impropio de ella.

—¿Te gusta, querida?

—Estás estupenda. Si yo fuera un hombre y tuviera dos billetes de más en el bolsillo, no dudaría en elegirte a ti.

—Margarita… —advertí.

—Lo digo como un cumplido —aseguró mi hermana, sin apartar la mirada del rostro cada vez más sonriente de Fiona. También ella sonreía con impecable urbanidad.

—Y yo lo acepto como tal, querida. —Fiona alargó la mano izquierda hacia la cara de Margarita y le recolocó un mechón de pelo por detrás de la oreja—. Cualquier halago, viniendo de ti, significa mucho para mí.

—Lo mismo digo. —Margarita inclinó ligeramente la cabeza durante un par de segundos—. Pero me preocupa que estés pasando un frío innecesario con todas esas carnes al aire. En esta época del año es muy fácil destemplarse, ¿verdad, Toni?

Gaudí emitió un incómodo sonido gutural que pareció complacer por igual a mi hermana y a Fiona.

—En cualquier caso, Margarita tiene razón —tercié yo—.

Estás estupenda.

—Por lo menos hoy no te has vestido de hombre. —Mi hermana amplió todavía un poco más su sonrisa—. ¿Ha visto usted a Fiona con pantalones, Toni?

Gaudí arqueó ligeramente la ceja izquierda.

—No he tenido el placer —murmuró, mirando a la inglesa de un modo que no estuve seguro de cómo interpretar.

Allí nos encontramos por primera vez con Fiona, que pese a la oscuridad y al frío que se habían adueñado ya de la ciudad seguía luciendo su fino vestido blanco casi veraniego, su descubierta cabeza y ese escote generoso que ningún hombre, al cruzarse en su camino, se abstenía de valorar con más o menos silenciosa aprobación.

—Se ha perdido usted todo un espectáculo, entonces —aseguró Margarita—. A Fiona se le da bien disfrazarse de cualquier cosa, pero cuando se pone unos pantalones y un chambergo no hay quien la distinga de un auténtico caballero.

—Me halagas de nuevo, querida.

—Solo digo la verdad. Cuando te quitas tus vestidos y te recoges un poco el pelo, nadie diría que eres una dama. —Margarita se volvió hacia Gaudí—. Pídale a Gabi que le enseñe algunas fotos; ya verá.

—No hace falta, querida —replicó Fiona de inmediato—. Si Antoni siente curiosidad, yo misma se lo mostraré cuando lo desee.

Un par de cohetes rezagados explotaron en ese instante en el cielo y llenaron con su luz y su ruido el pequeño silencio que se hizo entre nosotros.

—Eso no ha sonado nada bien, querida —dijo Margarita finalmente—. Toni va a acabar pensando que eres una fresca.

—Margarita…

—Lo digo por su bien, Gabi. La pobre Fiona ya está pasando un frío innecesario con ese vestido que lleva. No hace falta que ahora se cree también una innecesaria fama de fresca solo por hacerse la ingeniosa delante de un auténtico caballero.

Un tercer cohete estalló en los altos cielos del Jardín del General, y su luz azulada arrojó sobre nosotros un agradable resplandor fantasmagórico. Una salva de gritos y aplausos se elevó entre la multitud que nos rodeaba: niños y ancianos, señoritas y jovencitos, burgueses y proletarios, todos reunidos bajo un cielo cargado de fuego y de estrellas. Y fue entonces cuando Fiona pronunció unas palabras que Gaudí, mi hermana y yo habríamos de recordar en el futuro.

—Ojalá, querida, tú nunca tengas necesidad de descubrir todas las cosas innecesarias que tenemos que hacer a veces las mujeres para sobrevivir —declaró en un tono perfectamente casual, pero con los ojos, me pareció, refulgentes de rabia—. Espero que la salida de tu padre de la cárcel sirva al menos para eso.

Margarita, por una vez, no supo qué responder.

—Gracias —acabó diciendo, con las cejas arqueadas y aire súbitamente vencido.

—Y ahora, si me disculpáis, el deber me reclama.

Con su cuaderno de dibujo bajo el brazo y su inalterable sonrisa congelada en la cara, Fiona se marchó a cubrir la cena de gala que habría de coronar aquella primera jornada de la visita real. Tras una breve vacilación, nosotros nos decidimos a dar finalmente por concluido nuestro día y emprendimos el camino de regreso hacia la torre familiar. Unas horas antes, mientras aguardábamos la llegada de la comitiva real en aquel chaflán del paseo de Gracia, Gaudí no había sabido resistirse a la expeditiva invitación que Margarita le había cursado para venir a cenar con nosotros a casa y completar así una jornada —en sus propias palabras— «digna de pasar a los anales de la historia», así que a las diez de la noche estábamos los tres compartiendo un excelente arroz caldoso y una buena jarra de agua con limón en el salón principal de nuestra planta baja, a las once estábamos jugando a las cartas en aquella misma mesa con Marina, la doncella, y con la señora Masdéu —la señora Iglesias sí había sabido declinar amablemente la invitación de Margarita—, y a las doce, cuando mi madre llegó por fin a casa en compañía de Fiona y de Martin Begg, el pobre Gaudí aún seguía buscando la manera de escabullirse de las atenciones de mi sobreexcitada hermana.

Mi madre venía directamente de la cena de gala en el Palacio de Mar, y toda ella era una doble oda al agotamiento y a la satisfacción por el deber cumplido. Sus ojos hinchados brillaban con una alegría que yo ya no le recordaba, su voz temblaba de cansancio y de emoción, y sus labios, resecos por la falta de sueño, sonreían por fin con una refrescante naturalidad.

—Un éxito rotundo —fue el resumen que nos hizo de la jornada, después de besarnos en la mejilla a Margarita y a mí y de tenderle a Gaudí una mano impecablemente enguantada. La naturalidad con la que mi madre saludó a mi amigo me tranquilizó definitivamente: a los ojos de mamá Camarasa hacía tiempo que Gaudí había dejado de ser sospechoso de nada—. Mañana por la tarde os lo explicaré.

—¿Papá…?

Mi madre silenció a Margarita con un dedo alzado y una sonrisa, entendí, de evidente sentido afirmativo.

—Mañana os lo explicaré.

Los Begg, por su parte, venían de supervisar el cierre de la edición especial de la mañana siguiente de Las noticias ilustradas, que estaba ya en imprenta con todas las últimas informaciones sobre la visita real. Martin Begg apenas se entretuvo con nosotros. Cuando mi madre, todavía con el chal sobre los hombros y con el bolso en la mano, nos anunció que Margarita y ella se retiraban a sus respectivos dormitorios, él aprovechó para enfilar el camino hacia la vieja casa de labranza sin pronunciar una palabra de despedida. Su jornada, como la de su hija, había sido larga y extenuante, y el día de mañana no se preveía mucho más descansado para el director de un diario que en apenas veinticuatro horas iba a lanzar a la calle tres ediciones cargadas, más que nunca, de populares noticias ilustradas.

Fiona, en cambio, no parecía dispuesta en absoluto a que el cansancio la obligara a poner fin a su propia jornada.

—Me dejaréis que os invite a una última copa antes de irnos todos a dormir, ¿verdad? —nos dijo a Gaudí y a mí cuando nos quedamos los tres solos en la puerta del patio cubierto—. Tenemos mucho que contarnos, ahora que Margarita ya no está aquí para juzgar nuestra catadura moral.

Así fue como los tres acabamos aquella noche en el taller de artista de Fiona.

Así fue como esa última copa se convirtió en la penúltima, y luego en la antepenúltima, y luego en la anterior a la antepenúltima.

Así fue como los extraños paisajes oníricos que decoraban las paredes del taller de Fiona dejaron de parecerme, según avanzaba la noche, meras fantasías coloridas e inquietantes y empezaron a cobrar esa clase de sentido secreto que el alcohol nos ayuda a descubrir en el fondo de todas las cosas.

Y así fue, en definitiva, como, cuando Fiona sacó un hato de cigarrillos de su cajón privado de los sueños y nos ofreció uno a cada uno, ni a Gaudí ni a mí se nos ocurrió decirle que no.