Exodus

7. Reconciliación

Página 19 de 27

7

El séptimo año después de mi marcha, perdí mi idioma. Había empezado una relación en una lengua extranjera que todavía no hablaba demasiado bien, pero que aun así se había convertido en la que empleaba en la mayoría de mis comunicaciones, por lo que cada vez que esporádicamente recurría al inglés se hacía más evidente que el nivel de cuasi nativa que tantos años me había costado alcanzar había menguado de forma significativa. Me encontraba flotando entre dos idiomas, y ese estado tuvo un impacto en mis pensamientos y sentimientos, en la manera en que los procesaba y percibía, en cuánto tardaba en hacerlo y en el esfuerzo que me requería. Durante ese breve periodo de transición lingüística, a veces me resultaba difícil comprenderme a mí misma y luchaba por encontrarle sentido al confuso vocabulario que ocupaba mi cabeza, a aquel batiburrillo de influencias locutivas.

Igual que muchos alemanes, Jan, mi novio, hablaba dos versiones de su lengua nativa: un alemán estándar con fuerte acento regional y el dialecto local de la pequeña zona donde había crecido. Me explicó que, en el lugar del que procedía, las diferencias dialectales podían ser bastante marcadas incluso entre un pueblo y el de al lado; él era capaz de detectar, basándose en el vocabulario, la pronunciación o la entonación, no solo la región, sino a veces incluso la ciudad concreta de donde era una persona. Me dio ejemplos de palabras que se decían de una forma en su localidad y de otra muy diferente solo cinco kilómetros más allá, al punto de que me pregunté cómo podían entenderse los lugareños. Aunque él había llegado a Berlín hacía casi dos décadas, seguía teniendo ocasión de utilizar su dialecto minoritario con regularidad, ya que con los años se había hecho un círculo de amigos que procedían de su misma región y quedaban con asiduidad, momentos en que enseguida pasaban a farfullar velozmente palabras indistinguibles. Solo que para mí no era tan complicado entenderlos como podría haberlo sido para otros, porque la gran ironía era que ese dialecto en concreto se había originado en la misma época que el yiddish y en una región cercana y, por lo tanto, se asemejaban más de lo que me hubiera imaginado. Así, aunque no podía hablar lo que me parecía una versión extraña y distorsionada de mi lengua materna, para mi sorpresa entendía todo lo que decían. Era como si mi cerebro, en el proceso de convertir el yiddish en alemán, hubiese elaborado una especie de piedra de Rosetta para todos los dialectos que estaban relacionados, un camino que me llevaba a entender la relación entre el idioma principal y sus numerosos hijos ilegítimos. Tenía un acceso único a una clave universal para descifrar las lenguas germánicas; lograba deconstruir mentalmente las palabras en las partes que las componían y ver sus respectivas imágenes, podía repasar una lista de permutaciones para encontrar las diferentes pronunciaciones y construcciones posibles, y aun así establecer las conexiones entre todas las versiones como por instinto.

De todos modos, pronto me sorprendería descubrir que en algún lugar de ese camino mi lengua materna había escapado a mi control. Ya no era capaz de aislar el yiddish a voluntad. Imaginé que en parte se debía a que llevaba muchos años sin hablarlo y en parte también a que, en cierto sentido, había cambiado el idioma de mi infancia por el de mi futuro. Sin embargo, no deseaba perder mi lengua materna per se, lo que sin duda se debía a un sentimiento de culpa y una obligación cultural, pero había otro motivo más básico aún: el miedo a perder también de algún modo una parte integral de mí misma. De haber estado rodeada en ese momento de otros hablantes de yiddish, tal vez la situación habría sido diferente; sola, sin embargo, a medida que mi fluidez y comodidad con el alemán aumentaban, empecé a sentir que el yiddish se hundía cada vez más hacia el fondo de mi conciencia, hacia las arenas movedizas de la memoria inconsciente, por siempre inalcanzable cuando pretendía recurrir a él con inmediatez. Casi nunca era capaz de controlar el proceso de rememoración; en cambio, el recuerdo afloraba con independencia de mis esfuerzos, en momentos extraños y en destellos impredecibles. Ver una película o escuchar una canción en yiddish podía traerme de vuelta palabras sueltas con una claridad asombrosa, además de todos los recuerdos y las emociones intensas asociadas con ellas, pero a menudo se trataba de experiencias dolorosas, así huía de ello como de las llamas.

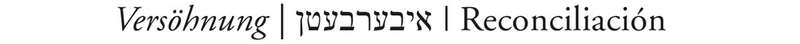

Mientras tanto, las palabras nuevas que estaba aprendiendo en aquel extraño proceso de sustitución empezaron a formar sus propias auras de asociaciones, recuerdos y sentimientos, de una manera similar a lo que sucede con la adquisición de un nuevo vocabulario en cualquier idioma, pero en mi caso el proceso se complicaba porque, con cada nueva palabra adquirida que compartía una relación con otra de mi pasado, incorporaba viejas asociaciones a las nuevas, y cada término se convertía en una experiencia emocional con diferentes estratos. Era una forma de fusionar lo viejo con lo nuevo, ya que empecé a comprender que, bajo ese impulso de evitar el pasado y sus trampas, parte de mí había anhelado desde el principio esa suerte de reconciliación.

Recuerdo que, durante esa época, Jan y yo a veces jugábamos a comparar palabras singulares de nuestras lenguas maternas; él buscaba un término antiguo y olvidado, que ya no existía en alemán, y yo le daba el equivalente en yiddish, y viceversa. A menudo eran iguales, otras veces en yiddish se había sustituido por un término del este de Europa, o uno hebreo o arameo, pero lo más habitual era encontrar un homólogo armonioso. Yo le preguntaba cómo se pronunciaba cierta palabra y me sorprendía al oír lo mucho que se asemejaban; él utilizaba frases enteras que de pronto yo recordaba de mi infancia. Y una mañana perezosa, tumbada a su lado, pensé en ese vínculo mágico que había entre nosotros, representado por la fusión de nuestros idiomas, y le pregunté si reconocía el verbo yiddish iberbetn, lo que en alemán estándar sería überbitten. Arrugó la frente, intentando establecer la conexión.

Al pronunciar la palabra, la recordé con todo su peso y caí en que en realidad era un concepto maravilloso para el que no existía equivalente en ningún otro idioma que yo conociera. En sus orígenes, hace unos siglos, iberbetn solo significaba pedir el perdón de alguien —en un viejo diccionario alemán de principios del siglo XIX se encuentra la siguiente definición: jemanden mit Bitten zu überwinden, algo que podría traducirse como «abrumar a alguien con súplicas», que es muy similar—, pero con el tiempo evolucionó hasta convertirse en un ritual muy importante, fundamental en la vida cotidiana de nuestra comunidad. Recordaba que, de niña, las profesoras siempre nos hacían zanjar cualquier riña entre compañeras de clase: Betet euch jetzt iber,[7] nos reprendían, y nos obligaban a hacer las paces de inmediato. Habíamos aprendido a muy tierna edad que existían dos clases de pecado, el ben adam lajaveró, y el ben adam l’Hashem —literalmente, «entre el hombre y sus iguales» y «entre el hombre y Dios»—, y la única forma de convencer a Dios de que nos juzgara con misericordia por nuestros pecados contra Él era juzgar con misericordia a nuestros iguales por sus pecados contra nosotros. Así, si alguien sospechaba que había pecado contra otra persona, solo tenía que acercarse a ella y expresarle su intención de sich iberzubeten, momento en el cual la obligación básica de perdonar quedaba impuesta en el interlocutor. Esto era así porque el Talmud decía que Dios era tan misericordioso con sus súbditos que se conmovía no en el momento en que estos le elevaban una oración, sino antes, cuando sus labios se abrían con la intención de hacerlo, lo cual implicaba que la compasión se ejercía de antemano. Y si Dios se comportaba así con el hombre, entonces el hombre debía emular a Dios y hacer lo mismo, lo que implicaba perdonar al prójimo antes aún de que se disculpara. Con el tiempo, esto conllevó que no hubiera que pedir perdón por nada, ya que bastaba con anunciar la intención, decir la palabra mágica, y de inmediato te respondían con la efusiva insistencia de que no hacía falta que te disculparas, de que, de hecho, era el otro quien tenía una obligación para contigo, y antes de que nadie pudiera expresar arrepentimiento o compasión ya había tenido lugar una reconciliación verdadera, cálida y auténtica entre los concernidos.

En el Williamsburg de finales de siglo XX donde crecí, el ritual se había convertido en una especie de botón de seguridad, un mantra que repetíamos a diario para protegernos de cualquier pecado del que no hubiésemos sido conscientes, y lo realizábamos de manera obsesiva, como si al día siguiente no fuéramos a tener ya la oportunidad y temiéramos que las cuentas pudieran quedar sin saldar; los días de ayuno y antes de las festividades importantes hacíamos rondas preguntando a nuestros amigos y vecinos si los habíamos herido o decepcionado de alguna forma sin saberlo. Y siempre, tanto si el infractor había sido consciente de la infracción como si no, se ofrecía el perdón absoluto con generosidad y rapidez, porque todos queríamos recibir exactamente ese mismo trato por parte de Dios en cuanto a los pecados que hubiéramos cometido contra él, y estábamos más que dispuestos a pagar por ello el precio de olvidar viejas rencillas, renunciar a deudas y disipar los resentimientos que nos corroían. Tal vez esos resentimientos regresaran alguna que otra vez —siempre había rencores más exacerbados de lo que nos hubiera gustado—, pero la práctica constante de ese ritual acabaría demostrando ser más poderosa, y al ofrecer la absolución verbal una y otra vez, esa repetición cobraba tal fuerza que no solo lo decíamos, sino que de verdad sentíamos el perdón que expresábamos como se esperaba de nosotros.

Allí, tumbada en la cama junto a aquel hombre que no debía de ser ni más ni menos alemán que el resto de sus compatriotas, cuya historia familiar y legado cultural eran tan absolutamente corrientes como del todo ejemplares, reflexioné sobre el hecho de que también en nuestra unión había algo unausgesprochen, tácito o no formulado, puesto que, a diferencia de mi última relación, no nos había hecho pasar por el mal trago de esa dinámica venganza/penitencia, no lo había obligado a calmar mi culpabilidad ni a satisfacer mis primitivas ansias de venganza. No lo había empujado a expiar la historia de su país, ni las decisiones y los actos de sus antepasados. Nuestra intención cuando nos aceptamos el uno al otro como seres completos estaba clara: fue como si nos hubiéramos saltado todo ese complejo proceso en un instante, tras lo cual aterrizamos en la orilla de la clemencia.

El concepto de iberbetn estaba tan arraigado en mi comunidad que se había convertido en un término general para cualquier forma de concordia improbable. Se usaba para describir conflictos y contradicciones que no se resolvían mediante la razón, sino con la fe. ¿Y acaso no era una especie de milagro insondable que estuviera empezando a sentir cómo mi propio yo cobraba forma allí, en el más inverosímil de los lugares, en las circunstancias más improbables? Desde el principio había creído que buscaba el perdón de mi abuela; de pronto me di cuenta de que solo había estado intentando perdonarme a mí misma. Había tratado de encontrar una forma de ser feliz a pesar de la vergüenza, la culpa y el dolor, y por fin era como si hubiera cosido todas esas emociones a una misma tela y la armoniosa proximidad entre ellas les hubiera hecho cobrar atributos diferentes.

La vida en un país extranjero se ve de otra manera cuando por fin te sientes cómodo con el idioma y has forjado relaciones sólidas con los lugareños. Mi nueva pareja y yo viajábamos juntos a menudo y hacíamos muchas salidas con nuestros hijos, y tenerlo como compañero y guía me ayudó a comprender de una forma más profunda y fehaciente cómo era la vida cotidiana de un berlinés. Todo iba de maravilla, hasta el punto de que había empezado a olvidarme de mis prejuicios y decepciones previas, y comenzaba a creer que a partir de entonces mi vida allí sería siempre igual de idílica. Todo me parecía sencillo; estaba enamorada de un buen hombre y teníamos el mundo a nuestros pies para conquistarlo juntos. Por fin vivía en el presente y no en el pasado, y quizá me convencí de haber exorcizado ya todos mis demonios, o de avanzar al menos en la dirección correcta.

Era domingo por la mañana y llovía. Habíamos llegado temprano al Spaßbad, unas populares piscinas recreativas interiores y exteriores de Oranienburg. Estaba con Isaac, y con Jan y sus dos hijos. Fuimos directos a los toboganes, donde Jan nos había advertido que por la tarde habría largas colas. Cuando todos hubimos disfrutado de una buena dosis de diversión y casi nos habíamos quedado afónicos, regresamos a las tumbonas que habíamos ocupado al llegar y los niños se zambulleron en la piscina de olas que teníamos delante. En un momento dado, Jan se levantó para avisar a uno de ellos de que tuviera cuidado y, al regresar, mientras se sentaba en la tumbona mencionó como de pasada:

—Hay un nazi en la piscina.

Ese comentario casual tenía un contexto. En un momento anterior de nuestra relación, yo le había dicho que seguía sin saber muy bien cómo reconocer a un nazi. Buscaba cabezas rapadas, pero continuamente me confundía con los punks. En la actualidad, según me informó entonces, los nazis tenían un aspecto muy diferente, y señaló a uno mientras paseábamos por un barrio entre bohemio y burgués del antiguo Berlín oriental esa tarde soleada. Yo me volví y vi a una pareja de jóvenes con botas militares, ropa de moteros llena de rasgaduras, piercings y tatuajes. Chavales como los que había visto en las calles de San Francisco o Nueva Orleans. No los habría asociado con nazis. Roqueros, tal vez chicos de la calle, pero no nazis.

—¿Cómo estás tan seguro? —pregunté.

Lo estaba, sin más.

El nazi al que había visto Jan en la piscina era Marcel Zech, cuyo nombre aparecería poco después en los informativos de todo el mundo. Ese día, sin embargo, solo era un tipo que disfrutaba de un fin de semana con sus hijos y unos amigos. Más adelante me fijaría en esos amigos por sus rasgos distintivos, porque aquel día por fin aprendí a diferenciar a un nazi de un punk, un roquero o un chico de la calle.

—¿Cómo lo sabes? —insistí, mirando hacia la piscina.

En esa ocasión Jan contestó con claridad:

—Cruz de Hierro en el tobillo, sol negro en el brazo, el águila del Reich en el pecho, und so weiter…[8] —Me quedé boquiabierta, pero él se limitó a encogerse de hombros—. Al menos no le ha puesto una esvástica bajo las alas. Ha dejado ese espacio vacío, enmarcando su ombligo.

Me levanté e intenté acercarme al borde de la piscina como si tal cosa, saludando a mi hijo, que chapoteaba feliz y contento. Miré al hombre de los tatuajes que había mencionado Jan. Muchas de las personas que había allí iban muy tatuadas, así que al principio me costó identificar al tipo en cuestión, pero entonces, tan de repente que se me paró el corazón, ante mí apareció una espalda gruesa que sobresalía de un bañador demasiado ajustado. Lo primero que vi fue el lema: Jedem das Seine, «A cada cual lo suyo». Ya lo había visto antes, en la entrada de un campo de concentración. Pero entonces, como si me dieran un segundo puñetazo, vi el detallado dibujo de la entrada de Auschwitz justo encima, ocupando toda la parte baja de su rolliza espalda. Parpadeé y volví a mirar. Ahí estaba: la alambrada de espino, la inconfundible verja de acceso, incluso el detalle de los ladrillos.

Regresé corriendo a mi tumbona.

—¡Lleva un campo de concentración! ¡En la espalda! —exclamé sin aliento—. ¡Y ese lema! ¡Ay, Dios mío! ¿También lo has visto?

Jan no se había fijado en eso. Miró en dirección al hombre y entornó los ojos para enfocar mejor. Yo estaba horrorizada e indignada, hervía de humillación, de rabia y de miedo. Miré alrededor por si alguien más se había percatado, si también otras personas hablaban en susurros y con tonos de sorpresa y horror. Pero allí todo el mundo parecía tranquilo y relajado.

—No puedo quedarme aquí sentada sin hacer nada. ¡Es que no puedo! —exclamé, acalorada—. ¡Tengo que hacer algo!

El momento en que comprendí que un hombre así podía pasearse tan tranquilo con un tatuaje que expresaba su apoyo a la campaña genocida que había eliminado a todos los parientes de mi abuela fue quizá cuando me sentí más pequeña e indefensa que nunca.

Me parece que ese día asusté a Jan. Creo que la profundidad de mis sentimientos lo amedrentó, que pensó que me haría capaz de actos absolutamente irracionales. Discutimos. Gritó, dijo algunas cosas que más adelante lamentaría, y yo vi el miedo (¡miedo a mí!) en sus ojos. Se sentó para comer con nuestros hijos a solo dos mesas de aquel hombre y su grupo de matones, todos adornados con águilas, cruces y soles parecidos, y cuando mi hijo me preguntó qué pasaba, le dije que por allí había una gente mala que creía que Hitler tenía razón.

—¡Bueno, mamá, tú no les hagas caso! —repuso, dándome el mismo consejo que le había dado yo con respecto a los abusones del colegio.

Lo miré y me pregunté con dolor qué clase de ejemplo estaba dándole ese día si quería enseñarle a enfrentarse al mal en lugar de mirar hacia otro lado; suspiré y asentí, y luego me dediqué a pasear la comida por el plato.

—¿Es él? —me preguntó Jan más tarde, escéptico, mientras me enseñaba la fotografía de un hombre de rostro amable que sonreía angelicalmente contra un fondo de tejados de madera y chapiteles.

Acabábamos de saber que el neonazi con el tatuaje de Auschwitz a quien habíamos visto en la piscina una semana antes era un político del Partido Nacionaldemócrata de Alemania, el engañoso e inocente nombre del partido nazi de la posguerra alemana, y Jan se había propuesto averiguar el nombre y la identidad del tipo en cuestión buscando en la lista regional del partido. Ahí estaba, sin duda, con aspecto inofensivo, incluso de buena persona, en la fotografía que me mostraba Jan.

Para entonces ya me había calmado. Casi podíamos bromear sobre ello. Su fotografía no tardó en aparecer en todos los periódicos porque en la piscina hubo otro berlinés que debió de perder los estribos como yo, y él sí tuvo el valor y la presencia de ánimo necesarios para sacarle una foto y publicarla en Facebook con la leyenda: «A tipos así se les permite pasearse por Oranienburg sin que nadie les diga nada...». La imagen llamó la atención de muchos periodistas, que procedieron a investigar, así que la historia no tardó en llegar a los titulares. Jan me envió el primer enlace, donde se explicaba que habían informado de la presencia del hombre a varios miembros del personal de la piscina, pero estos decidieron hacer caso omiso hasta que, al final, uno de los encargados accedió a expulsarlo. Eso ocurrió poco después de que nosotros nos marcháramos, por lo visto. Estoy segura de que, pese a todo, Zech disfrutó de las cinco o seis horas que pasó allí.

Encontré muchos otros artículos sobre él. Primero salió en todos los periódicos alemanes, después consiguió dar el salto a los internacionales. Se descubrió que el tatuaje ya había sido denunciado antes, el verano anterior, en un lago de las afueras de Berlín. Se había debatido sobre el tema en la radio, pero esa vez nadie le había hecho una fotografía. Ahora estaba a la vista de todos con su escalofriante fealdad, y nadie podía ignorarlo. Unos días después, informaron de que el portador del tatuaje había sido identificado como miembro de un parlamento regional alemán. Dado que en Alemania las leyes relativas a los derechos de privacidad y personalidad no se aplican a aquellas personas que desarrollan una actividad de interés público, se consideró que el caso era digno de aparecer en los informativos de la televisión.

En aquel entonces pensé también otra cosa, desde mi llegada a Alemania siempre había recibido el mismo mensaje: el de que iba siendo hora de que las personas como yo superáramos lo de los nazis, porque todo el mundo lo había hecho ya. Solo cuatro semanas antes, había ido a cortarme el pelo y mi peluquera, después de comprobar que mi nombre, tal como sospechaba, era judío, me preguntó con cierta prepotencia si no estaba de acuerdo con ella en que ya era hora de que Alemania aparcara de una vez por todas el tema de los nazis.

—No entiendo esa obsesión con Hitler —comentó de mal humor mientras me pasaba el peine por el pelo mojado—. Ha llegado un punto en que vomitaré si veo un anuncio más de algún libro o alguna película sobre el Holocausto.

No creo que le gustara el silencio rotundo que le di por respuesta. Me acordé de ella mientras sopesaba la idea de poner por escrito mis pensamientos. El problema no era Marcel Zech, o no el mayor de ellos, sino quienes querían fingir que Marcel Zech no existía. Quienes se encogían ante él y los de su calaña. Son ellos quienes me han enseñado que aquí los nazis siguen ostentando cierto poder real. La gente se lo piensa dos veces antes de enfrentarse a uno por miedo a las consecuencias físicas, pero incluso prefieren abstenerse de expresar su opinión desde la distancia, porque ¿quién puede garantizar su seguridad? El mal sigue gobernando mediante el terror, igual que años atrás, y los demás seguimos debidamente esclavizados, por muy duro que resulte reconocerlo. Nos refugiamos en nuestra burbuja y despotricamos hasta hartarnos, pero al final nadie que yo conozca, puede que ni siquiera yo misma, tendrá el valor de demostrar a esa gente que no puede salir impune después de difundir su mensaje de odio mortal. ¿O sí? ¿Me quedaría callada en un segundo plano solo porque es más seguro?

La visión del tatuaje me dejó sin habla. Hizo trizas la ilusión en la que había empezado a vivir, la de que Alemania era un país donde la mayoría de la gente condenaba la extrema derecha, que se había enfrentado a su pasado y había aprendido de él. Era comprensible que me sintiera aliviada, pues, al descubrir que la investigación había acabado en denuncia. Seguía las noticias con avidez. Otros se mostraban pesimistas, me advertían de que una Anzeige, una denuncia, no era una acusación. Por eso me sorprendió que al final sí se presentaran cargos y se celebrara un juicio rápido.

Al haber sido testigo de esa historia desde el principio, me sentí obligada a asistir a la vista. Le pedí a un periódico judío que me consiguiera una acreditación de prensa para entrar en la sala del tribunal el 22 de diciembre, justo un mes después de que Marcel hubiera exhibido su Brauner Speck («tocino pardo»), como se lo denominaba en los titulares. La mañana del juicio, Jan me acompañó al metro.

—Intenta no perder los papeles —me dijo. Sabía que las últimas semanas había sufrido pesadillas.

Ya de niña me asaltaba un sueño recurrente en el que estaba con mi abuela en la cola de Auschwitz. A medida que avanzábamos despacio hasta la fachada, mi miedo iba creciendo de manera proporcional, pues sabía que el momento de la separación estaba cada vez más cerca. Cuando por fin llegábamos al principio de la cola, el hombre sin rostro que aguardaba allí siempre señalaba a mi abuela con una mano cubierta por un guante blanco y la enviaba hacia la derecha, mientras que a mí me mandaba a la izquierda, y veía a mi abuela desaparecer hacia el futuro que le esperaba mientras yo me quedaba paralizada. Estaba claro que habían decidido que ella siguiera adelante mientras consideraban que yo no merecía vivir.

Mi muerte coincidía con el momento de despertarme, y abría los ojos a una noche oscura, sintiéndome desorientada y bañada en sudor.

Siempre había imaginado que, de haber estado en Auschwitz, no habría sobrevivido. A fin de cuentas, no era fuerte, no era disciplinada, no soportaba ni las privaciones ni las humillaciones. Aquello que mi abuela llevaba dentro, esa fortaleza férrea que yo le suponía, no se encontraba en mí. Y de ello se desprendía que, aun en el presente, yo pensara que no merecía vivir. En mis sueños, contemplaba cómo me condenaban a muerte con la misma sensación de inevitabilidad que cuando estaba despierta permeaba mi convicción de que no sobreviviría a las dificultades que me presentara la vida.

En el colegio nos habían dicho que el Holocausto era parte de un patrón de violencia que se había repetido a lo largo de la historia y que volvería a hacerlo, igual que el impulso imparable de una rueda cuesta abajo, que va ganando velocidad a medida que avanza. No solo las cosas no mejorarían para nosotros, sino que probablemente empeorarían más aún.

Tranquilicé a Jan quitándole importancia con un gesto, pero al llegar a los juzgados de la pequeña localidad de Oranienburg, la calle estaba vacía salvo por un nutrido grupo de personas con aspecto amenazador que había en la puerta. Reconocí de inmediato el perfil de Zech. Estaba intercambiando abrazos y risas con sus amigotes neonazis, todos ellos con perillas y colas de rata similares, y tatuajes asomando bajo puños y cuellos. Tuve que rodearlos para entrar en el juzgado, y de pronto el corazón empezó a palpitarme con tanta fuerza que casi parecía un redoble de tambor. Me asqueó mi miedo. Quería mantenerme fría, como los demás representantes de la prensa que se habían reunido en la sala y bromeaban con sus colegas. Encontré sitio en primera fila, junto a un periodista mayor y amable del Süddeutsche Zeitung.

Zech se mostró de muy buen humor durante el juicio. Reía, se inclinaba hacia atrás en su cómoda silla de oficina, ponía un brazo con indolencia sobre la de al lado. Cruzó sonrisas con los numerosos fans y amigos que había en la sala. Estaba convencido, igual que mis amigos, de que ese juicio no tendría consecuencias para él. Su abogado era Wolfram Nahrath, otro exponente de la extrema derecha que descendía de una larga línea de nazis, ansioso por colaborar con la causa.

El periodista que estaba sentado a mi lado, al saber que era estadounidense y, por lo tanto, no estaba familiarizada con los procedimientos judiciales alemanes, me explicó que, a su parecer, aquel juicio no iba de Zech, sino de demostrarle a la opinión pública lo importante que era plantarse ante las personas como él. En realidad, los procedimientos se habían acelerado a expensas de una reducción del castigo; la pena máxima habría sido de cinco años de prisión, pero en un juicio rápido quedaban reducidos a uno. A ojos del fiscal, sin embargo, una reacción inmediata era más necesaria y efectiva que un castigo más duro. Se trataba de un caso para la galería, comentó el periodista, y señaló lo paciente que estaba siendo la jueza con la prensa, pues estaba dándoles tiempo de sobra a los reporteros gráficos para que consiguieran sus imágenes. Después de diez minutos de flashes desde todos los ángulos, las cámaras abandonaron la sala y el juicio empezó.

Comenzó de una forma muy directa: le pidieron a Zech que confirmara su identidad y datos personales, la acusación presentó los cargos, y el testigo que había advertido y documentado la exhibición pública del tatuaje fue llamado a declarar. El de Alexander M. era el único testimonio del que se disponía. Habían citado a más gente, en concreto al personal de las piscinas, pero no se habían presentado. Así que el hombre testificó comprensiblemente frustrado, explicando que le había escandalizado ver que nadie reaccionaba ante ese tatuaje y que, por lo tanto, se había visto obligado a documentarlo al menos e informar al personal. Tuvo que insistir hasta tres veces, explicó, y por fin un encargado accedió a ocuparse del asunto.

El abogado de la defensa hizo constar en ese momento que Zech se había marchado por propia voluntad y que, según la ley alemana, el testigo había cometido una falta punible al fotografiar a su cliente sin permiso y luego publicar la imagen. El fiscal asintió y rio.

—Conozco esa ley —repuso con sarcasmo.

—¿Niega que su cliente exhibiera el tatuaje? —inquirió la jueza.

—Mi cliente confirma que estaba presente ese día, que llevaba un bañador apropiado y que el tatuaje que aparece en las fotografías de la policía era visible —contestó el abogado de Zech.

La jueza dio por finalizada la introducción leyendo una lista de los delitos anteriores de Zech: agresión, difamación, conducción sin carnet y suplantación de la identidad de un agente de policía. También detalló la lista de multas que le habían impuesto por todos ellos. Yo conocía algunas de las circunstancias relacionadas con esas condenas previas ya que había investigado un poco sobre las actividades de Zech. Había leído que una vez enterró una esvástica delante del campo de concentración de Sachsenhausen, que en otra ocasión intentó obtener de manera ilícita las identidades de unos manifestantes antifascistas y que también quiso hacerse con direcciones donde daban cobijo a refugiados. No obstante, la defensa de Nahrath, cuando al fin se expuso, no mencionó ninguno de estos detalles. Por el contrario, el abogado parecía deleitado ante la oportunidad de promover su preciado objetivo: atacar la constitucionalidad de las leyes relativas a la instigación y a la negación del Holocausto, utilizando esencialmente el juicio de un delito menor como un escaparate de una batalla de mucho mayor calado en la que la extrema derecha alemana participaba desde el inicio de la desnazificación. Cuando su enrevesado parlamento concluyó, yo estaba prácticamente perdida.

Entonces se decretó un descanso para que la fiscalía pudiera preparar su argumentación. El peso recaía en el fiscal, que debía demostrar que el tatuaje de Zech era un delito punible según la ley que prohibía la Volksverhetzung, la instigación de la población, una tipología claramente descrita como acciones que denoten aprobación, negación o minimización del nacionalsocialismo y los crímenes que se cometieron bajo sus auspicios. Aunque al abogado de la defensa le habría gustado imaginar que lo que se juzgaba eran las leyes mismas, estas siguieron siendo el contexto para el proceso.

Estaba impaciente por oír las conclusiones del abogado del Estado, pero me llevé una gran decepción. Fueron grandilocuentes, emotivas, estuvieron llenas de pausas dramáticas y giros teatrales.

—Ha pisoteado usted nuestra Constitución —reprendió a Zech—. Ha pisoteado el esfuerzo de quienes luchan por protegerla.

El fiscal continuó apelando con pasión a la ciudadanía alemana para que denunciara tales provocaciones, contentando así a las filas de la prensa, que tomaban notas con entusiasmo.

—No solo la ley debería pararle los pies, sino también la ciudadanía. La ciudadanía no debe permitir que semejante provocación quede sin consecuencias, debe condenar toda conducta que, como esa, sea inaceptable.

Después de lo que parecieron horas de postureo, la jueza por fin emitió su fallo. Por lo visto, había llegado a una conclusión basándose en su propio análisis jurídico, y no necesariamente en los argumentos expuestos. Suspensión de la pena de prisión de seis meses, anunció, por los delitos de manifestación expresa de apoyo a acciones nacionalsocialistas y alteración del orden público. No hizo mención alguna sobre el puesto de Zech como representante electo en el parlamento local. Según el veredicto, Zech quedaría libre y seguiría viviendo exactamente igual que antes; la sentencia solo se aplicaría en el caso de que en alguna ocasión mostrara en público el tatuaje, como suele exigirse a quienes lucen tatuajes de símbolos verfassungswidrige, o inconstitucionales. En ese caso, sí tendría que cumplir la pena, tal como le advirtió la jueza antes de levantar la sesión. Ambas partes anunciaron de inmediato su intención de apelar. Marcel y sus amigos se marcharon enseguida, como si los hubieran echado del despacho del director por haberse saltado las clases. Todo aquel proceso me había parecido poco más que una reunión para reconvenir al matón del patio del colegio.

Vi que el fiscal realizaba unas declaraciones alardeando ante una hilera de cámaras y micrófonos. Sin duda sabía que había pronunciado la clase de discurso moralizador que quedaba bien ante la prensa. Fuera, el abogado de Zech se negó a hablar con los periodistas alemanes, pues durante la vista los había acusado de someter a su cliente a un juicio paralelo en la esfera pública.

—Yo no soy alemana, soy estadounidense —dije.

—Sind sie Jüdin?[9] —preguntó.

Y el corazón empezó a palpitarme de nuevo, se me secó la boca y temí que se me acabara trabando la lengua.

—Me crio una superviviente de Auschwitz —respondí.

—En Estados Unidos, de donde es usted, esto ni siquiera sería punible.

—Pero en el lugar del que procedo no hay tatuajes de Auschwitz —repuse un instante antes de preguntarme si era cierto.

De camino a casa, pensé que la ley era como un músculo. Si no lo ejercitas, se atrofia, pero con demasiado estrés se hernia o incluso se desgarra. Necesita la cantidad justa de resistencia para fortalecerse. El músculo de esa ley en concreto se había creado en respuesta a un trauma, y había estado tanto tiempo protegido y en desuso que no podía evitar temblar bajo el peso que de pronto le pedían que soportara.

Recuerdo que de niña, en una de mis visitas clandestinas a la biblioteca, un día me topé con un libro que al principio me pareció ficción, pero cerca del final, cuando a la joven adolescente protagonista la deportaban a un campo de concentración llamado Bergen-Belsen, poco a poco empecé a cobrar conciencia de que tal vez fuese una historia real. Conocía ese lugar, había oído hablar de él porque mi abuela había estado allí en esa época mítica que era el «antes». Antes de Estados Unidos, antes de los Satmar, antes de mí.

El día que descubrí a Ana Frank, me di cuenta de que todos los horrores y las humillaciones que acababa de leer eran reales, y no solo eso, sino que también los había sufrido alguien a quien conocía, alguien a quien quería más que a nada en el mundo. Seguramente porque era muy joven, fui incapaz de asimilar esa información.

Para cuando llegué a casa de la biblioteca, casi me ahogaba tratando de contener los sollozos. Por supuesto, mi abuela salió corriendo de la cocina para ver qué me pasaba. Me siguió hasta mi habitación, convencida de que podría arreglarlo como siempre, con un chocolate caliente y una caricia tranquilizadora, pero esa vez era distinto.

Al final le abrí la puerta y le confesé la verdad: había leído un libro prohibido, lo había visto y no había podido resistirme. El libro contaba la historia de la vida que ella había vivido antes de convertirse en la Bubby que yo conocía, y ahora que tenía esa información no sabía cómo seguir viviendo, porque el dolor que sentía era tan enorme que seguro que me asfixiaría. Quería que mi abuela me dijera algo que arreglara el desbarajuste de mi cabeza para así poder ordenar la información de mi cerebro y seguir funcionando con normalidad, algo que sin duda ella se había dicho a sí misma para poder continuar con su propia vida, pero en esa ocasión Bubby no me ofreció palabras de consuelo. En lugar de eso, palideció y pareció rehuirme. Su silencio fue mayor que cualquier cosa que hubiera experimentado jamás, se convirtió en un precipicio abierto en el espacio que nos separaba.

Sentí una burbuja de dolor en la parte alta del pecho, justo bajo la garganta. Mi abuela dio media vuelta, tenía la cara del todo blanca, y sin que tuviera que decírmelo supe que nunca volveríamos a hablar de ello. Ese dolor en la garganta me dejó una cicatriz de la que me resentiría una y otra vez con el paso de los años, porque aquel día, sin ser consciente entonces, asimilé el sufrimiento de mi abuela como mi propia carga personal. No podía saber que aquello era un caso de transferencia de manual y que toda una generación lo había padecido ya; solo sabía que, como quería a esa mujer, debía aceptar el dolor que ella ni siquiera era capaz de reconocer, y cargar con ese peso por ella.

Después de sufrir su pérdida física amaba a mi abuela más que nunca, y mi lealtad a su recuerdo exigía que mantuviera viva la llama de su sufrimiento en mi corazón. ¿Cómo iba a calmar algún día a la niña histérica que había en mí si no lograba convencerla de que ahora vivía en un mundo donde se condenaba y se castigaba a los nazis?

Después de ese juicio, durante mucho tiempo me sentí peor. Creía haber traicionado al espíritu de mi abuela, que parecía retorcerse de dolor dentro de mí. Por las noches me despertaba presa del pánico. Le había fallado. No había conseguido justicia para ella, no había logrado arreglar las cosas. Había permitido que exaltaran delante de mí la degradación que ella había sufrido, y tener que vivir con esa realidad era insoportable.

Había pasado casi un año en el que intenté aprender a vivir sintiéndome cómoda en un mundo que compartía con personas que celebraban el padecimiento de mi abuela. Intenté comprender cómo era posible semejante mundo. Me dije que con mi sufrimiento no arreglaba nada, que la única forma de encontrar un equilibrio era librarme de ese peso con el que cargaba desde hacía tanto tiempo. Debía soltarlo.

Así pues, con la ayuda de amigos queridos y de una ciudad que inspira más que devasta, poco a poco aprendí a calmar las palpitaciones de mi corazón cada vez que oía el vocabulario vil del antisemitismo, a respirar profundamente cuando me encontraba haciendo cola con un Marcel Zech en la caja de una tienda de bicicletas de Berlín. Me decía que mi angustia en nada mejoraba la situación, y me di cuenta de que la reacción más inteligente era una calma absoluta, la ausencia de temor; mi impasibilidad simbolizaría la justicia definitiva.

Justo cuando creía que por fin había extinguido ese fuego, el caso llegó a instancias superiores y el 7 de noviembre de 2016 volví a asistir a otro juicio, muy mentalizada para encontrarme con un resultado parecido. Me sentí orgullosa de mí misma por haber dormido bien la noche anterior, por no tener las manos sudadas ni la boca seca. Pensé en lo mucho que había progresado y me pregunté si mi yo más joven me habría imaginado capaz de estar en la misma sala que un neonazi y conservar la calma y la serenidad.

El juez regresó para leer el veredicto y comprendí su alemán a la perfección, porque a esas alturas ya lo hablaba casi con fluidez. Sin embargo, cuando a mi alrededor los asistentes soltaron un suspiro de felicidad, al principio no entendí lo que significaban esas palabras que, no obstante, comprendía. Se me había congelado el cerebro, incapaz de procesar el significado práctico de esos términos que tanto me había esforzado por añadir a mi léxico. Me incliné hacia la señora que tenía al lado.

—¿Eso es una condena de prisión?

La mujer asintió.

—¿Una de verdad? ¿Sin libertad condicional?

—Una condena de verdad —respondió.

Volví a sentarme, conmocionada.

«Bueno, pues ahí lo tienes», me dije. Justicia para el espíritu que creía haber exhumado con éxito, pero que todo ese tiempo había seguido escondido en los recovecos de mi corazón. La vieja llama titiló un instante y luego se apagó, y yo salí a la calle, al frío aire otoñal, con la certeza de que por fin era libre. Había visto hacerse justicia. Al contrario que Zech, yo nunca había querido aferrarme al pasado. Había deseado huir de él lo más deprisa posible hacia el futuro y, en un irónico giro de los acontecimientos, acabó siendo el propio Zech quien me ayudó a superar mi obsesión.

Marcel Zech apelaría esa sentencia, pero seis meses después, en abril de 2017, el Tribunal Supremo la ratificaría por tercera y última vez. Esa decisión me pareció mucho más que un simple gesto por parte de un Estado seguro, ya que coincidió en el tiempo con otra, relacionada con una historia más personal, y al menos en retrospectiva acabaría quedando inextricablemente ligada a ella.

Llevaba un año viviendo en Berlín cuando me llegó la resolución definitiva de la oficina a la que habían transferido el caso de mi solicitud de ciudadanía: era una breve e inequívoca denegación. Por lo visto, consideraban que no había aportado pruebas adecuadas o suficientes de la nacionalidad alemana de mi bisabuelo, Gustav Spielmann, así que cerraban mi caso. Sentí una gran decepción, pero sabía que aquello ya no estaba en mis manos. Eso significaba que tendría que hacer cola todos los años en la Oficina de Extranjería, claro, que tendría que vivir con la incertidumbre y la inseguridad constantes que implican los permisos de residencia temporales y condicionados, así como sus procesos de solicitud, pero también lo hacían muchísimas otras personas, y al final siempre tenía la posibilidad de casarme, aunque la idea no me atraía demasiado. Sabía que me quedaría allí, no importaba lo que hiciera falta; la cuestión era a qué precio.

Sin embargo, todo al que informaba de la denegación me animaba a que peleara. Pero yo no sabía cómo, qué pasos dar. El consulado de Nueva York no fue de ninguna ayuda, ya que me aconsejaron que aceptara la decisión. Cuando se lo conté a mi editor, enseguida llamó por teléfono a uno de sus muchos amigos influyentes y le explicó mi situación. «Necesita un abogado», le dijo el hombre, y no tardó en ponerme en contacto con uno. Se llamaba Moris Lehner, y era un jurista que vivía en Munich, pero tenía una amplia experiencia en las leyes concretas a las que yo pretendía recurrir, así que accedió a aceptar mi caso pro bono aunque, según me informó, a veces esos asuntos podían alargarse años. Para empezar, solo teníamos que firmar un poder notarial, además de enviar una carta a la administración pidiendo una ampliación de plazo. Eso nos daría tiempo, me explicó, para la investigación adicional necesaria.

Como ya se había organizado la gira de presentación a raíz de la inminente publicación de Unorthodox en alemán, Moris propuso que nos reuniéramos para repasar los detalles después de mi lectura en Munich, que se celebraría en un centro de la comunidad judía. Estaba ansioso por asistir y saber más acerca de mi historia; me dijo que, como abogado, siempre era agradable tener un caso que conllevara más que los meros detalles técnicos, que fuera un asunto vivo, que respirara y en cuya resolución se implicara también de manera personal.

A mediados de abril viajé a Munich en tren. El día era frío y lluvioso, y fui de la estación al casco histórico, a muy poca distancia del centro comunitario, donde un servicio de seguridad israelí nos hizo pasar por un detector de metales. Me pregunté en voz alta por qué no habrían puesto policías como hacían en las sinagogas de Berlín, pero Ellen, la directora, nos explicó que el nivel de riesgo era mucho más alto de lo que la gente creía. El problema era que, si se hacían públicas las amenazas constantes, Ellen temía que la gente tuviera miedo de acudir al centro, así que la solución había sido contratar un servicio privado de protección formado en Israel y actualizar todo el sistema de seguridad.

Aquella tarde la sala estaba llena, y muchos asistentes se unieron a nosotros tras la presentación en la larga mesa que Ellen había dispuesto en el restaurante del centro, entre ellos mi nuevo abogado, Moris Lehner. Nos sentamos en un extremo, y le conté lo poco que sabía de la familia de mi madre mientras Ellen escuchaba también con atención. En un momento dado dio un respingo, como si hubiera tenido una epifanía.

—Voy ahora mismo a mirar en los archivos de mi despacho —dijo Ellen—. Si vivían en Munich, es imposible que no exista rastro de ellos en mis registros digitalizados. —Y se escabulló hacia la zona de oficinas, donde las luces estaban apagadas, mientras el resto atacábamos el plato principal.

Regresó diez minutos después con un montón de papeles en la mano. Los dejó en la mesa, entre Moris y yo.

—¡Los he encontrado! —anunció, triunfal—. Sabía que estarían.

En efecto, había imprimido una entrada de registro que se refería a Regina Spielmann y su hijo Gustav, pero la información disponible era muy limitada en comparación con las entradas que tenía por encima y por debajo. Decía que se había trasladado al área de Munich en 1895, y que en 1897 había dado a luz a un hijo que más adelante emigró a Inglaterra. También figuraba una larga lista de direcciones donde debían de haber vivido los dos, todas las cuales se encontraban demasiado lejos del edificio donde estábamos, según me explicó Moris, en el antiguo barrio judío del casco histórico. Aparte de eso, la única información adicional era que Regina, por lo visto, había regentado un negocio casero de artículos de confección para mantener a la familia.

Sin duda era un misterio que no se mencionara a ningún marido, ni a padres, más hijos o algún otro familiar de Regina. También me llamó la atención que se hubiera movido tanto en una zona tan pequeña, como si le hubiera resultado difícil establecerse. Moris supo interpretar mi confusión y me dio unas palmaditas en la mano.

—¡No te preocupes, Deborah! —exclamó—. Es un magnífico comienzo. Tengo mucha experiencia con estas cosas y sé qué hacer exactamente con esta información. Pronto lo aclararemos todo.

Otras personas de la mesa que habían seguido la conversación intervinieron entonces.

—Sí, créeme, esta comunidad no te dejará en la estacada —dijo una mujer, guiñándome un ojo—. No descansaremos hasta que obtengamos respuestas.

Su amiga me sonrió con afabilidad.

—Tienes suerte de que tus ancestros sean de Baviera, porque los judíos bávaros son los más amables y solícitos. Te ayudaremos como si tus antepasados fueran los nuestros.

Al día siguiente, en el trayecto de vuelta a Berlín, me sentí imbuida de una misteriosa emoción que a esas alturas ya me resultaba familiar: la sensación de que se avecinaba algo grande, y deprisa.

Después de que Moris solicitara la extensión, mi caso fue derivado a la administración del Senado, tal vez en respuesta a la entrada en escena de un jurisconsulto, aunque no podía estar segura, porque aunque mi abogado mantenía muchas conversaciones telefónicas conmigo sobre el proceso, a menudo me sentía confusa y abrumada cuando me explicaba las distintas leyes en curso utilizando la jerga legal alemana. De todos modos, las semanas siguientes conseguí no pensar en ello sin cesar pues, muy en el fondo, ya me había resignado al fracaso para evitar la decepción posterior y, durante un tiempo, tener a Moris trabajando en mi caso solo fue una «diligencia debida», una forma de decirme que seguía intentándolo, aunque sin invertir demasiada energía emocional.