Crash

I. Tormenta inminente » Capítulo 4. La zona euro

Página 14 de 61

A finales de los años noventa, cuando ya estaba cerca la Unión Monetaria Europea, Larry Summers tuvo la osadía de preguntar en un encuentro internacional de expertos financieros: «¿Podrían explicarme los europeos aquí presentes qué ocurriría si un banco en España se metiera en problemas serios? ¿Cuáles son las responsabilidades respectivas de las autoridades españolas de supervisión, del Banco de España, el BCE y Bruselas?». Las preguntas fueron recibidas con silencio. Tras una incómoda pausa, se produjo una «caótica discusión entre los europeos, que concluyó sin resolverse y con la sensación de que no querían airear sus trapos sucios delante del resto de nosotros».50 Al rememorar el incidente, Summers atribuyó el caos y el embarazoso silencio a la habitual desunión de los políticos europeos. Pero la verdad es que no era tan diferente de Estados Unidos. Tampoco nadie en Estados Unidos quería pensar en quiebras bancarias, ni en 1997 ni en 2007. En realidad, como dejó muy clara su reacción a los comentarios poco diplomáticos de Rajan en la conferencia de Jackson Hole en agosto de 2005, Summers era una de las «personas muy serias» que imponía este tabú. El estado de negación era habitual. La diferencia era que cuando sucedía lo impensable, Estados Unidos disponía de una estructura federal desde la que improvisar una respuesta. La desgracia de la UE fue que cuando golpeó la crisis, carecía de esta clase de estructuras. Además, la crisis llegó en un momento en el que los esfuerzos de la UE para establecer un marco constitucional más sólido habían tropezado con limitaciones políticas básicas en clave nacional.

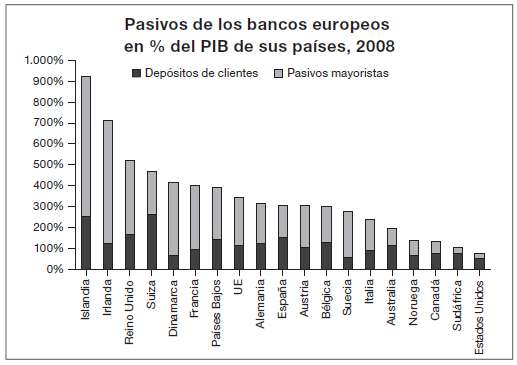

Nota: En 2008.

Fuente: https://qz.com/19386/europe-is-still-massively-overbanked-by-the-way/. Basado en datos de Barclays Research.

Hasta principios de los años 2000, la UE operó en un contexto de lo que los politólogos denominaban «consenso permisivo».51 La población europea aceptó el progresivo impulso en pro de una unión cada vez más estrecha sin entusiasmo, pero también sin protestas. La UE no es una presencia molesta. Contrariamente al mito predominante, la UE no es en modo alguno una gigantesca burocracia. La UE emplea a menos personas que la mayoría de las ciudades de tamaño mediano. Pero era una estructura constitucional incoherente y en expansión que carecía de algunos controles democráticos. Era claramente insatisfactoria y lo sería aún más cuando en 2004 se ampliara para incluir a los nuevos miembros de Europa del Este. En diciembre de 2001, el Consejo Europeo encargó a una Convención Europea la elaboración de un documento constitucional que garantizara una mayor eficacia, unas líneas de responsabilidad más claras y preparara el terreno para la ampliación europea. La convención consistía en una comisión de pesos pesados presidida por un viejo veterano del europeísmo francés, el ex presidente Giscard D’Estaing.52 La propuesta consagraba un nuevo equilibrio entre la toma de decisiones centralizada por mayoría y el irreductible papel de los estados nación europeos. Subordinaba todas las instituciones y todos los tratados que habían constituido los pilares de la integración europea. La aspiración de Europa consistía en ser una «economía social de mercado» que diera prioridad al pleno empleo, «la justicia social» y la «solidaridad entre generaciones», así como la lucha contra la «exclusión social y la discriminación», al tiempo que prometía ser «altamente competitiva».53

La constitución era una grata amalgama de todas las panaceas de la buena gobernanza de principios de los años 2000. El movimiento sindical europeo dio su aprobación. Tony Blair y el gobierno del Nuevo Laborismo estaban entusiasmados. En Washington D. C., al Proyecto Hamilton seguramente le habría complacido suscribirla. Pero el 29 de mayo de 2005, la constitución fue rechazada en un referéndum popular en Francia y después, en junio, en los Países Bajos. La hostilidad de la izquierda hacia el carácter promercado de la UE y la hostilidad nacionalista hacia Bruselas se unieron para formar mayorías sólidas en su contra. La conmoción fue profunda. El consenso permisivo había muerto. Independientemente de los aciertos y errores de la constitución, la democracia popular se había impuesto y la élite europea quedó sumida en un profundo estado de confusión.54 Habida cuenta de la integración económica y financiera cada vez más estrecha y de la ampliación de la UE hacia Europa del Este, no se podía renunciar al proyecto de reorganizar Europa. Había que encontrar un sustituto. Si una verdadera constitución ya no era una propuesta viable, Europa tendría que recurrir a la fórmula ya probada de los tratados intergubernamentales, lo que confería un papel clave a Alemania y, desde noviembre de 2005, esta responsabilidad recaía sobre la canciller Angela Merkel.

La relación de Merkel con Europa era bastante diferente de la de su mentor, Helmut Kohl.55 Dado que había crecido en Alemania del Este durante la guerra fría, su temprana fascinación por el resto del mundo se centró primero en Rusia y después en Gran Bretaña y Estados Unidos. Esto concordaba con su apoyo al globalismo y sus causas en los años noventa, incluidas las políticas ambientales y el cambio climático. La Alemania unificada es lo que realmente la influyó. Además, el mundo de Merkel era más grande que Europa. La implicación crucial era que, en los asuntos europeos, la canciller alemana no buscaba en Bruselas las soluciones. No era federalista. En lugar de ver el futuro de Europa en la construcción de instituciones europeas comunes y la maquinaria dirigida desde Bruselas, Merkel abogaba por sólidos acuerdos entre gobiernos. Buscaba grandes acuerdos entre los Estado nación europeos. Hay quienes sospechan que esto encubre un proyecto de dominación alemán.56 En los extremos de la política alemana había nacionalistas de los que se podría decir que esto es cierto, pero Merkel no era uno de ellos, ni tampoco otras personalidades clave de la dirección del CDU, como su ministro del Interior, Wolfgang Schäuble, quien en 2009 sustituiría a Steinbrück al frente del Ministerio de Hacienda durante el segundo mandato de Merkel. A diferencia de Merkel, Schäuble era un federalista que deseaba que el núcleo duro de Europa avanzara hacia una fase superior de integración. Lo que compartían no era un deseo de dominar Europa. No había un gran proyecto hegemónico en Berlín a principios del siglo XXI. Lo que tenían en común era la convicción de que Alemania no solo tiene derecho a actuar en los asuntos europeos como un actor con poder de veto seguro de sí mismo, sino que ese es su verdadero papel histórico. La terrible historia de Alemania proscribe las estrategias de dominación o incluso un liderazgo excesivamente firme. Sin embargo, el éxito de la República Federal le da derecho a insistir en que las soluciones europeas cumplan sus normas y en que Berlín aplicará estas como estime oportuno. Se trataba de una postura minimalista, exigente y a veces arbitraria y egoísta. La posición de «Madame Non» que Merkel asume con demasiada facilidad en los asuntos europeos estaba firmemente respaldada por su electorado nacional. Si había un punto débil, no era un deseo reprimido de dominación, sino una tendencia a subestimar hasta qué punto el éxito y la importancia internacional de Alemania eran en realidad interdependientes de Europa. También otorgaba a Alemania el derecho a marcar el paso. Un veto requiere tiempo, y durante una crisis urgente, ya sea financiera o de política exterior, la pérdida de tiempo puede cobrarse un alto precio. Cuanto más grave es la crisis, más decisivo es el control sobre el reloj ejercido por el actor con poder de veto. Cuando Europa se adentró en aguas turbulentas, era previsible que aumentaran tanto el temor a la «dominación alemana» como los llamamientos en pro del liderazgo de Alemania. Y también la determinación de Berlín de controlar el ritmo de los acontecimientos.

Fue una fatídica coincidencia que, tras la debacle constitucional de 2005, fuera Alemania quien asumiera la presidencia rotatoria del Consejo de la Unión Europea. En ese momento, al principio de su carrera como canciller, Merkel asumió la responsabilidad de reformular y lograr que se aprobara un sustituto de la fallida constitución. El resultado, tras meses de meticulosa elaboración por Berlín bajo mucha presión, fue el tratado de Lisboa en diciembre de 2007. Al igual que la constitución a la que sustituía, el tratado de Lisboa fusionaba los múltiples pilares del proyecto de integración europea en una única Unión Europea con una población de 500 millones de habitantes. Creaba una nueva política exterior y de seguridad para la UE, simplificaba la Comisión Europea y establecía el principio de votación por mayoría, que era esencial para que una estructura tan ampliada fuera manejable. Pero, sobre todo, institucionalizaba el Consejo como la representación de los gobiernos nacionales de Europa y establecía la presidencia del Consejo como su representante permanente. Ponía fin a cualquier pretensión por parte de la Comisión y de su presidente de ejercer un liderazgo ejecutivo.57 Muchas de las disposiciones fundamentales del tratado constitucional original se mantuvieron, pero la derrota de 2005 dejó una huella indeleble. Se reafirmó la preeminencia de los gobiernos nacionales europeos. En el futuro inmediato, no se adoptarían nuevas medidas con miras a la integración federal. La política en Europa no se haría de manera centralizada en Bruselas, sino mediante negociaciones entre los distintons gobiernos.

Cuando el primer boom financiero del siglo XXI comenzó en 2007, Europa se encontraba en una situación conflictiva. Estaba muy integrada en el plano económico, con el BCE presidiendo desde la distancia un sistema financiero hiperactivo que vinculaba a la zona euro con la City de Londres y Wall Street. Sin embargo, las políticas más amplias de integración europea estaban en retirada. El tratado de Lisboa consagraba el intergubernamentalismo y los votantes europeos habían manifestado su voluntad de ejercer el veto contra otras medidas. En vista de este desequilibrio, era una incógnita cómo respondería la UE ante una crisis imprevista. Y esta observación iba más allá de las finanzas.

IV

Si se compara el debate político en Europa y Estados Unidos a principios de los años 2000, se puede apreciar que muchas preocupaciones eran compartidas. Los expertos en políticas de ambos continentes estaban centrados en la disciplina presupuestaria y la competitividad internacional, los incentivos del lado de la oferta, el gasto público eficiente, los déficits, las políticas de bienestar con base empírica, la reforma de la educación y los mercados laborales flexibles. Estos eran los dogmas de la diluida doctrina de la economía de mercado centrada en la oferta heredada de la época de Reagan y Thatcher y del consenso de Washington de los años noventa. Los encargados de elaborar políticas de ambos lados del Atlántico también compartían los puntos débiles. Al compartir una profunda fe en los mercados, ninguno se dio cuenta de la amenaza que representaba el nuevo modelo bancario basado en el mercado. En ambos lados del Atlántico hicieron caso omiso de los riesgos que se acumulaban en bancos sobreapalancados, que dependían de enormes cantidades de financiación mayorista. ¿Por qué, entonces, les resultó tan difícil reconocer los riesgos compartidos? Y ¿por qué los relatos sobre la crisis a ambos lados del Atlántico divergían tanto desde 2008?

Si buscamos una diferencia fundamental, seguramente sea la siguiente: desde la mañana del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos era una superpotencia en guerra. Y no solo eso. Durante la administración Bush, era un régimen que libraba una guerra mundial contra el terrorismo. La reacción inicial de Europa a los atentados del 11 de septiembre fue de solidaridad. La expulsión de los talibanes de Kabul contó con el respaldo general. Pero durante el invierno de 2002-2003, mientras Washington y Londres presionaban para invadir Irak, esa sensación de compromiso común se desvaneció. Los gobiernos alemán y francés se opusieron a la guerra, al igual que millones de ciudadanos europeos que inundaron las calles en unas de las manifestaciones más numerosas de la historia de Europa. Fue en ese momento cuando el neoconservador estadounidense Robert Kagan acuñó la famosa frase de que los estadounidenses eran de Marte y los europeos de Venus.58 Los principales intelectuales europeos respondieron del mismo modo. Una pareja improbable, Jürgen Habermas y Jacques Derrida, publicó una enérgica réplica. Significativamente, para ellos la división transatlántica trascendía la política exterior. Se extendía a la política social y a la cultura política. A principios del siglo XXI, equivalía nada menos que a una fractura entre civilizaciones, a una bifurcación dentro de la modernidad, entre el escarmentado mundo postimperial de Europa y la expansiva e imperialmente agresiva angloesfera.59

Una profunda brecha separa habitualmente los relatos sobre la geopolítica mundial tras el 11 de septiembre de nuestros discursos sobre la génesis de la crisis financiera. Pero si miramos atentamente, es evidente que el cenagal iraquí persiguió a la élite política de Washington a principios de los años 2000, reviviendo aterradores recuerdos de Vietnam y de la crisis estadounidense de poder y autoridad de los años treinta. El ascenso de China aumentaba la sensación de amenaza. La descripción de Larry Summers del equilibro comercial sino-estadounidense como un equilibrio del terror financiero era reveladora. No era eso lo que los alemanes o los holandeses pensaban de sus superávits comerciales. La extendida militarización del lenguaje de los dirigentes nacionales de Estados Unidos se volvería aún más patente cuando empezó la crisis. Tanto en su retórica como en su concepción de sí mismos, crearían una división transatlántica fundamental.

En términos de cultura política, las diferencias eran innegables, pero tomarse al pie de la letra el tan proclamado distanciamiento transatlántico de principios de los años 2000 como una descripción de la realidad geopolítica o económica sería un doble autoengaño.60 La idea de que la «Europa social» se había desviado en esencia de la lógica del «capitalismo financiero» turboalimentado ejemplificado por Estados Unidos era una ilusión. En realidad, el capitalismo financiero europeo había crecido aún más espectacularmente y le debía una gran parte de ese crecimiento a su profunda implicación en el boom estadounidense. Además, pese a las diferencias sobre Irak, la pose de inocencia geopolítica de Europa es un fenómeno reciente en la historia. Aunque Francia se opuso a la guerra de Irak, sigue siendo un curtido guerrero poscolonial. Europa tampoco libra solo «pequeñas guerras». En época tan reciente como los años ochenta, los miembros europeos de la OTAN participaron activamente para ganar la guerra fría e imponer la victoria. En vista de la drástica escalada de la tensión con la Unión Soviética, no podía haber más en juego. Especialmente notable fue el compromiso de la República Federal con el poder duro. En su momento de mayor apogeo, la Bundeswehr contaba con una dotación permanente de 500.000 efectivos y con capacidad para movilizar a 1,3 millones. El despliegue de misiles nucleares de crucero y Pershing en Europa en 1983 fue una iniciativa transatlántica que unió a una generación de atlantistas para hacer frente a la oposición concertada de la izquierda tanto en Europa como en Estados Unidos.61 Los sumos sacerdotes del culto a la inocencia en la Europa del siglo XXI residen, naturalmente, en Bruselas. Pero, aunque puede que la UE prefiera negar el hecho, en el mundo de la posguerra fría no permaneció ni mucho menos inactiva en el ámbito geopolítico. Mantuvo relaciones complejas con sus vecinos del Mediterráneo y de Europa del Este que no se podían desvincular fácilmente del poder duro de la OTAN o de la vigilancia fronteriza coercitiva. Y esto tendría importancia, ya que mientras la UE se mantenía a distancia del embrollo de Oriente Medio y se negaba a ver el ascenso de China como una amenaza geopolítica, a las puertas de Europa estalló un violento enfrentamiento entre las grandes potencias, y lo hizo justamente mientras el sistema bancario mundial empezaba a desmoronarse. En agosto de 2008, mientras los mercados financieros se precipitaban hacia el desastre, Rusia entró en guerra con Georgia, un país respaldado por Occidente.