Blitz

Enero

Página 7 de 19

Cuando arrastré a Marta al jardín botánico de Madrid le mostré el banco donde me sentaba a menudo a dibujar. Me aficioné a copiar del natural flores y plantas. Ella nunca había estado allí, pese a haber nacido en Madrid. Quería besarla en aquel lugar y que fuera la primera vez. A veces volvíamos a pasear, pese a que el ayuntamiento cobraba una entrada por acceder, y yo la hacía reír con mi teoría sobre las personas, que en realidad no somos otra cosa que plantas y que nos hemos inventado esa fantasía del viaje para creernos libres, pero estamos aferrados a la tierra por un tallo y unas raíces invisibles. Las flores tristes se doblan sobre sí mismas, como hacía yo aquella mañana.

La noche anterior apenas había sabido explicarle mi trabajo a Helga. Ella colaboraba con el congreso de paisajismo desde hacía varios años, también era voluntaria en el festival de cine y en el de ópera. Conoces a gente de talento, me gusta estar cerca de ellos, se justificó Helga. Me había contado que en su vida laboral antes de prejubilarse no había pasado de ser administrativa en una empresa importadora de alimentos y tampoco compartió la ocasional excitación del trabajo de su marido. La frustración se había renovado con sus hijos, que desempeñaban trabajos rutinarios en empresas internacionales. Siempre me gustó tener un trabajo inservible, le había explicado yo. Un trabajo que ofrece a la sociedad algo que ésta ni tan siquiera ve. ¿Me convertía eso de nuevo en un mimo? Cuando había estallado la crisis financiera en España, le expliqué, los presupuestos de los ayuntamientos y autoridades se cerraron para cualquiera de nuestras propuestas, en la medida perfecta de nuestra inutilidad, de nuestra falta de esencialidad. Los jardines ya existentes había que mantenerlos como un gasto superfluo del que no podían prescindir, pero reducían el número de cuidadores, jibarizaron los recursos posibles. Eran otras las privaciones fundamentales. Y aunque de vez en cuando se caía un árbol o una rama desprendida en El Retiro mataba del golpe a un paseante frente a sus hijas pequeñas, estos hechos provocaban una indignación retórica, pero sin eco ni relación con el oficio.

En el bolsillo del abrigo seguía guardando la acreditación del congreso y recordé que en una zona se ofrecían bebidas gratis y algo de picar para los visitantes. No quedaba lejos y llegué decidido a arrastrar mi maleta por sus alfombras. Había muchos proyectos que ahora tendría tiempo de estudiar. Una azafata se ofreció a guardarme la maleta y me sentí ligero y liberado cuando la llevó tras una puerta. Mientras comía nueces y patatas fritas con una cerveza en la mano, le escribí un mensaje a una de mis hermanas para avisarle de que me quedaba algunos días más en Múnich. Es posible que minusvalorara la capacidad de mi familia para acogerme, para salvarme, para servirme de refugio. Pero prefería aplazar el momento de sincerarme con mis hermanas sobre lo de Marta y que posaran esas miradas de censura tutorial sobre mí. Como todo lo que tienes sin haberlo conquistado te resulta prescindible, así el amor familiar, que se abre para ti como un paracaídas, no entra nunca en tus planes más urgentes de salvamento, aunque frena el derrumbe con su fortaleza de viga maestra.

Era el último día del congreso y en el auditorio principal estaba anunciada una conferencia de clausura. Cuando planificamos el viaje lo único que me dolía era no poder quedarme a la charla de Tetsuo Nashimira, uno de los grandes paisajistas japoneses, pero nuestros días de estancia estaban limitados. Aguardé mirando maquetas y catálogos hasta que llegara la hora del comienzo de la charla. Comprendía sin demasiado esfuerzo que había nacido en el país equivocado, un lugar donde se ignora a los paisajistas porque lo mejor de nuestra disciplina se había compuesto a solas, la belleza de sus paisajes era un regalo no peleado. Muchas veces con Marta, con Carlos, con amigos y colaboradores, habíamos hablado con desconsideración de España. Irse, hay que irse, decía alguno, cómo vamos a sobrevivir aquí, en el paraíso de los enladrilladores. Y sin embargo el clima, las costumbres, cierta anarquía, el desprecio mutuo entre gobernantes y gobernados generaba adicción. No, no nos moverían nunca de allí, quizá el tallo agarrado al suelo no nos lo permitía. Éramos otros más de esa larga lista de españoles a pesar de España. O puede que la familiaridad, la fuerza de la costumbre nos ganara definitivamente, la puntualidad del sol, el jaleo de la calle.

Pedí unos auriculares para seguir la conferencia en inglés y a cambio dejé mi carnet de identidad a unas azafatas. El público llegó a la conferencia con un goteo constante que se aceleró en los últimos minutos. Yo me había colocado en un lugar discreto, temeroso de que alguien me expulsara por mal comportamiento. El paisajista violento y rencoroso de la tarde anterior. Àlex Ripollés entró rodeado por dos o tres colegas extranjeros, ya había hecho amigos, y fue a sentarse en las filas delanteras, con la estúpida acreditación colgada del cuello. Bajé la cabeza y celebré que no me viera. En condiciones de igualdad me vencería a golpes. La tarde anterior me había aprovechado del efecto sorpresa, ahora hasta intuía ratos de gimnasio bajo su camisa. Sospeché que Helga también estaba en la sala cuando noté contra mi nuca el aliento de la culpa. No quise buscarla con la mirada para no encontrarla, pero durante las tediosas presentaciones del acto sentí que ella también me había localizado aunque guardaba una distancia de protección.

La conferencia de Nashimira se centró en explicar con detalle su último proyecto, un jardín interior ubicado en un centro para ancianos con Alzheimer de Osaka. ¿Cómo hacer un jardín para quien lo ha olvidado todo y se muestra insensible a las emociones?, se preguntaba en voz alta, si los jardines son emocionantes porque te traen recuerdos, sensibilidad, antiguas sensaciones. Habló del Alzheimer como de una enfermedad misteriosa que te roba la inversión de una vida sin robarte la vida misma. Nos reduce, dijo, a la botella vacía de nosotros mismos. El jardín que había planeado era una maravilla donde confluían las cuatro estaciones. Se abría al cielo, acristalado, y era un espacio colorido, lleno de flores y plantas, con la humedad de un pequeño arroyo cruzado por un puente diminuto.

Mirando las imágenes proyectadas tuve ganas de volver a trabajar, a dibujar. Aquel anciano creador seguía inventando delicias que presentaba con modestia. Lo descubrí en la universidad, junto a otros maestros que terminaron por inclinarme hacia esa especialidad. Había seguido conferencias suyas grabadas, pero escucharle ahora en persona lo convertía en más expresivo y preciso. La belleza se resume en apreciación, concluyó. El paso del tiempo es la expresión perfecta de la fugacidad y es precisamente ese discurrir el que dota a cada etapa vital de significado. El sentido de la vida es vivir siguiendo el sentido de la vida. Respiré aliviado al no sentirme decepcionado por aquel hombre.

En la parte final de la conferencia respondió con generosidad a las tres o cuatro preguntas del público. Alguien le preguntó cuáles eran los jardines más hermosos del mundo según su opinión y dudó un instante largo. La Gran Barrera de Coral, dijo. Me gustaría felicitar al arquitecto paisajista que la diseñó, dijo con una enorme sonrisa. El director del congreso inició los aplausos generales y luego pidió silencio para leer la lista con los premiados del concurso. Durante un segundo sucumbí a la ambición de ganar. Era probable que mi nombre hubiera sido proscrito tras el comportamiento en la mesa redonda.

No sólo no gané ni recibí una mención honorífica, sino que en la sección de Perspectivas de Futuro,

Zukunftsperspektiven, el gran premio fue para Àlex Ripollés y su Parque Chernóbil en Barcelona. Aplaudí junto a los demás y escuché sus palabras de agradecimiento en un perfecto inglés. Terminó con una sentencia que me resultó grandilocuente: La memoria es nuestra única resistencia al pasado. Me noté observado, puede que algunos temieran de mí otro acto del

hooligan de jardinería en que me había convertido. Cuando la ceremonia concluyó tras la entrega de galardones, los premiados se reunieron sobre el escenario y se fotografiaron juntos con Nashimira. Àlex Ripollés le pasó el brazo por encima de los hombros y sonrieron ambos para la foto. Sentí celos. Yo me volví hacia Helga y consideré acercarme a saludar. Estaba rodeada por varias mujeres de su edad, que a su lado parecían ancianas. Al final ganó tu amigo, dijo ella. Sí, Àlex Gilipollez, respondí. Gracias por el desayuno, añadí después, pero en realidad le quería agradecer el detalle de habernos evitado al despertar. Las mañanas son siempre difíciles, dijo ella. Yo sonreí y asentí con la cabeza. ¿Qué te ha parecido este hombre? Yo no lo conocía, pero me han dicho que es un genio. Sí, respondí, es uno de mis ídolos. En realidad suelo dedicarme a copiar todo lo que hace.

¿Has arreglado lo de tu billete? Cuando le dije que no, se empeñó en acompañarme hasta la oficina de la organización. Estaba en la zona privada del pabellón, al fondo. Llamó a la puerta entreabierta de un despacho y habló a una chica en alemán. Ella escuchaba y levantó los ojos hacia mí con una sonrisa caritativa. Hubo algún asentimiento entre ellas, alguna otra mirada hacia mí, protagonista pasivo de su conversación. Helga me pidió que le diera mi nombre completo. Y me sentí algo ridículo al repetir mis dos apellidos, como si respondiera a una profesora.

Me parece que vas a tener suerte, ahora te cuento. Me despidió con un gesto. Volví hacia la zona principal, por donde pululaban los invitados. Había gente que intercambiaba tarjetas de negocios, abrazos, algún apretón de manos. Gente joven con botellitas de agua en la mano y las acreditaciones exhibidas como medallas olímpicas en sus cuellos. Si Àlex Ripollés me vio disimuló muy bien para ignorarme. Me detuve un segundo al lado del profesor Nashimira, que estudiaba algunas de las maquetas de la exposición central. Soy un gran admirador suyo, le dije en inglés. Es usted un maestro. Me devolvió un saludo casi reverencial. No maestro, me dijo, soy viejo. Sólo soy viejo. Y se sacudió toda mi admiración de encima. Luego lo alejaron de mí algunos de sus acompañantes.

Miré el título y las especificaciones de la maqueta, que era su proyecto de jardín interior. Al acercarme le había visto resituar un fragmento de la moqueta de hierba, retocar tres detalles de la presentación. Se titulaba Jardín de la Soledad.

Garten der Einsamkeit. Y al tratar de pronunciarlo volvieron las palabras en alemán que Helga me había enseñado la noche anterior, volvieron con una leve excitación. Aquí tienes, me susurró Helga un instante después, apareciendo de la nada. Llevaba en la mano un papel adhesivo de notas, de un color espantoso entre el lila y el naranja, donde estaba escrito el horario y el localizador para el billete. Tienes vuelo mañana a las diez de la mañana. Luego, casi en broma, me pegó el adhesivo al dorso de la mano y yo lo miré sin reacción. ¿Aún tienes la maleta en el hotel? No, y le expliqué dónde la había dejado, a la entrada del pabellón. Entonces reparé en las letras del localizador, M4RTA, y después de un instante doblé el papel adhesivo y lo guardé en el bolsillo de atrás del pantalón. Caminamos hacia la entrada, deprisa y puede que ella, como yo, también se avergonzara de andar junto a mí y que alguien, incluso nosotros, percibiera lo que había sucedido la noche anterior. También ella tenía derecho a estar avergonzada, por distintas razones a las mías, pero idénticas en esencia. Llevaba una falda por debajo de la rodilla y un jersey que le cubría gran parte del trasero, el cabello recogido y los zapatos con un leve tacón que le ayudaba a caminar propulsada hacia adelante. Me detuve para que no se sintiera obligada a acompañarme más allá y le señalé el lugar donde había dejado la maleta. Tenía ganas de irme y no quería pensar lo que me esperaba fuera, el frío, otro día perdido en la ciudad, aguardar hasta el avión del día siguiente y entonces aterrizar en Madrid sin hogar, sin techo, sin abrigo, con el desamparo de los apátridas.

El puesto de información estaba desierto, seguro que las chicas se habían unido a la celebración final. Esperé. La odiosa melodía del hilo musical cumplía su objetivo de encubrir el silencio suspendido entre Helga y yo. Le quitaba al momento su hiriente vacío. ¿Escuchas la música?, le pregunté. Es horrible, ¿verdad? Asentí. Es lo que hablábamos ayer de las sonrisas, los rostros perfectos, los cuerpos moldeados. Helga no dijo nada, pero entendió que me refería a cierta conversación de la noche anterior sobre esas ofertas amables llenas de gestos y miradas agradables, familias agradables, entornos agradables, un masaje grato que impedía mirarnos a nosotros mismos y reconocernos entre tanta perfección. Lugares plastificados y adornados, deslizantes nunca ásperos, con su música romántica y melódica de avión a punto de aterrizar, vacíos llenos de una propuesta artificial con cielos siempre azules. Soledades sepultadas, sin el peligro de que te reflejen al igual que un espejo refleja lo que eres, lo que te falta, lo que has perdido, lo que se fue, lo que nunca llegó. Silencios pavorosos que alguien se encarga de rellenar por nosotros, como quien silba para espantar el pensamiento. La realidad reducida a lo asequible como una pantera reducida a gato doméstico.

Helga se había puesto el abrigo. Se envolvió el cuello en una bufanda de hilo delicada. Creo que no te he dado las gracias por la cena de anoche, me atreví a decir. ¿Sólo por la cena?, bromeó ella. Por fin llegó la azafata y al verme corrió sobre sus tacones con un pizpireto punteo musical y abrió la puerta para devolverme el equipaje. Bueno, dije sin terminar la frase, y Helga sonrió de nuevo. ¿Te ha dado tiempo a conocer la ciudad un poco? No mucho, nunca viajo con guías de turismo, así que al final veo sólo lo que me cruzo. ¿Quieres un tour rápido?, me propuso. Tuve el impulso de negarme, más por corrección que porque interrumpiera algún otro plan. He traído el coche, explicó ella.

Desde el volante Helga me señalaba algunos puntos de la ciudad. Un puente sobre el Isar, el jardín inglés, y me anunció que veríamos al pasar la isleta que más le gustaba. Me habló del diseño del XIX que había ordenado la ciudad y la reconstrucción tras la guerra. Me señaló los torreones de la Catedral de Nuestra Señora, visibles desde muchos puntos de la ciudad porque la normativa impedía construir nada más alto. Lo contrario que las cuatro torres de Madrid, que habían cambiado el perfil de mi ciudad para siempre y brillaban como el mástil de la bandera invisible de la corrupción. También mi marido tuvo que untar a cierta gente en Mallorca para levantar nuestra casa, me dijo a modo de consuelo. Luego miramos la Isartor, la puerta medieval, la Haus der Kunst con sus pilares de piedra maciza con solidez de permanencia, la torre BMW, la estación y esa constante concatenación de viejas construcciones y nuevos edificios añadidos. Me contó anécdotas de los bávaros y algunas variantes de su dialecto. A Múnich lo llaman Minga, que es algo que le resultó muy chistoso a Àlex Ripollés cuando se lo conté.

Luego regresamos hacia el centro y dejó el coche en un enorme aparcamiento. Tras su paso enérgico, recorrimos el camino hasta la Marienplatz y a cada instante me señalaba algún edificio emblemático con un resumen rápido de su arquitectura o su historia. Algunos edificios clásicos habían crecido con estructuras modernas y acristaladas, en una combinación de tiempos. Lo viejo nos parece más hermoso sencillamente porque lleva más tiempo ahí, pensé. Me confesó que se había preparado la gira por la ciudad para sus invitados en los congresos y que sus colaboraciones de voluntaria casi siempre incluían un paseo. Es agradable descubrir de nuevo tu ciudad con los ojos de los visitantes, me dijo. En la fachada de un edificio cercano se anunciaba una exposición de Otto Dix. Me encanta Otto Dix, dije. ¿Quieres entrar?

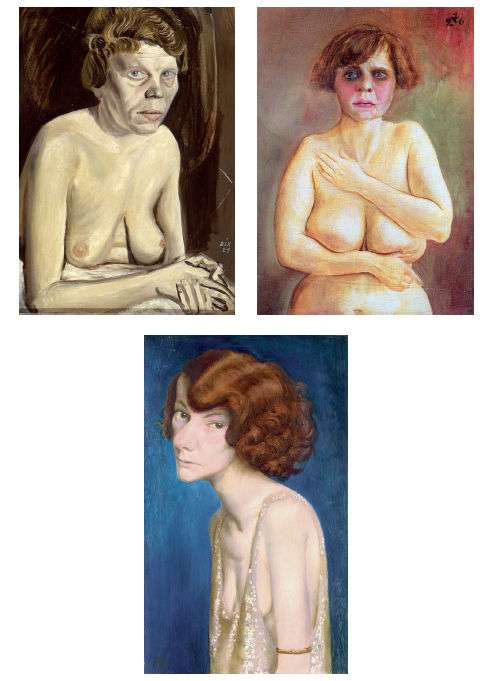

La exposición era breve, apenas una veintena de cuadros y una antesala con dibujos dramáticos del periodo de entreguerras, bocetos que señalaron la senda del Guernica. Luego los óleos presentaban rostros enigmáticos y algunas cumbres de su pintura, con presencias femeninas temerosas, imperfectas, gastadas y frágiles. La mujer desnuda pelirroja que protege su vientre y su pecho con los brazos resguardando unos grandes senos caídos y yertos, la embarazada algo grotesca que oculta su rostro con la cabeza girada contra el espectador, la famosa pintura de otra pelirroja extremadamente delgada con la nariz y los ojos descollantes, la niñita desnuda con el lazo rojo en el pelo y su piel transparentando las venas delicadas, mujeres mayores y desmadejadas, en la más elaborada expresión de lo que los nazis consideraron

Entartete Kunst o Arte Degenerado. Pero lo degenerado era su mirada, no la pintura, su rechazo a la fiereza de lo real en el sueño de alcanzar la pureza y la perfección.

Son desagradables, dijo Helga. No lo sé, repuse, no estoy tan seguro. La impresión de las pinturas era tan fuerte que hasta el rostro del bedel de la salida, que nos despidió con un gesto, parecía ahora pintado por Dix. Entramos a tomar un té en una cafetería acristalada, muy cerca de la iglesia de San Miguel, que me obligó a visitar por dentro pese a mi gesto perezoso. Todas las iglesias son iguales, me atreví a decir. Oh, vamos, entonces según tú todos los culos son iguales. Ahí me has convencido.

Como sucede siempre, el recorrido por la ciudad fue un recorrido por nosotros. De tanto en tanto ella decía aquí arreglé los papeles del divorcio o en este barrio vive ahora uno de mis hijos o en aquella empresa trabaja un amigo. Yo señalaba algo llamativo, un edificio, un reloj, y ampliaba sin pretenderlo la información sobre mí mismo con descripciones de mi trabajo, de mi convivencia con Marta. Hablábamos de edificios y hablábamos de nosotros. Nombrábamos un barrio y nombrábamos algo íntimo. Señalábamos algo afuera y estábamos señalando algo adentro.

Fue un rato agradable y locuaz. En la parada del té fue cuando más silenciosos estuvimos. Lo estático nos coartó de nuevo. Nos obligaba a una intimidad que acaso nos perturbaba. Hubo un instante en que ella se reclinó para colocarse el zapato y apoyó la mano sobre mi rodilla. Fui yo quien reaccionó con cierto apuro, pero cuando comprendí que el gesto no delataba ninguna intención oculta me sentí ridículo.

Sucedió entonces algo inesperado. Se abrió la puerta del local y noté la tensión en el rostro de Helga. Dos hombres corpulentos con sus parejas entraron en plena conversación. Uno de ellos, rubio y fornido, sonreía, pero al ver a Helga cambió el gesto y se acercó hacia nosotros. Helga se puso de pie y hablaron un instante tras darse dos besos. Una de las mujeres también se acercó y repitieron las sonrisas y los besos anteriores. Helga se volvió hacia mí. Éste es Beto, es español y luego añadió algo en alemán referido al congreso. El hombre resultó ser el hijo de Helga y ella su esposa. Los saludé puesto en pie y noté una presión excesiva del hijo al aferrar mi mano. Quizá natural dada su envergadura, resultaba imponente, mirándome desde un piso superior, y mis dedos entre los suyos crujían como vainas de cacahuete al abrirse. Me dieron ganas de deshacerme en explicaciones, pero me contuve. La mujer, que sonreía amable y divertida con la situación, dijo algo parecido a ah, español, y me tendió una mano fría de dedos largos.

Ellos fueron a sentarse con sus amigos al otro extremo del salón. Helga y yo permanecimos mustios frente a nuestras tazas de té con miedo a que cualquier actitud que adoptáramos acabara malinterpretada en la distancia. Helga agitó la cabeza y mostró un gesto de cómica tensión. Bueno, ya has conocido a mi hijo. Sí, está muy crecidito, bromeé. Casi me tritura la mano. ¿En serio? Si es un pedazo de pan, se excusó Helga. Más que un pedazo de pan es un pedazo de hierro. Sí, en la universidad era un atleta. Eso me temo, ironicé. ¿Qué disciplina practicaba, lanzamiento de españolito? O tiene el récord de huesos rotos en apretón de manos. Cuando me ha dado la mano, ¿no has oído cómo me crujían los nudillos? Traté de coger la taza de té, pero fingiendo que mi mano derecha estaba inutilizada después del apretón. Helga se reía a carcajadas con mi espiral de bromas y mis gestos casi de dibujos animados en los que trataba de enderezar la mano muerta sin éxito. De hecho, creo que me vendría bien si me puedes acercar al hospital. No hace falta que me expliques la arquitectura ni nada, basta con que me lleves a urgencias y me hagan una radiografía de la mano. Puede que tenga varios huesos rotos.

Desde lejos, el hijo miró alertado por la carcajada de su madre. Nuestros ojos coincidieron un instante y él sonrió como le sonríe uno al cirujano. ¿Crees que mi vida corre peligro?, le pregunté. Suerte que sólo me ha dado la mano, si me llega a dar un abrazo, ahora tendrías que empujar mi silla de ruedas. Helga se tapó la boca con una mano para reír a placer y al verme agitar la mano dolorida y soplarla como alivio soltó un borbotón de aire. Sacó un pañuelo del bolsillo y se sonó la nariz sin dejar de reír. Yo no paraba de hacer bromas ridículas, porque me gustaba verla así, bajo el ataque de risa incontenible. La situación contribuyó a relajarnos y dejar que una corriente de simpatía similar a la de la noche anterior renaciera entre nosotros. Había algo libre en aquellas risotadas de Helga. Su hijo se acercó de nuevo y habló con la madre tendiéndole dos entradas que había sacado del bolsillo.

Helga se volvió hacia mí para preguntarme. Dice que tiene dos entradas para el partido de fútbol y que no él no podrá ir. Es en una hora. ¿Te apetece ir? Helga y su hijo esperaban mi respuesta. Bueno, no me gusta demasiado el fútbol, me excusé. Pero a lo mejor te gusta ver el estadio, en el coche cuando veníamos del aeropuerto te oí hablar de su arquitectura. Ah, bueno, dije sin mucho entusiasmo. Claro, y el hijo le tendió las dos pequeñas entradas y luego sacó del bolsillo de su abrigo una bufanda del Bayern de Múnich y me la puso al cuello. Creí que iba a estrangularme. Regalo, dijo en español.

Danke, le respondí yo.

Se estaba haciendo de noche y caminamos hacia el aparcamiento para recuperar el coche. Yo llevaba la bufanda al cuello y Helga me invitó a asomarme dentro del edificio del Instituto Max Planck para que viera las largas escaleras. Al salir me tomó del brazo mientras caminábamos. Helga me preguntó por el hotel donde dormiría. Le confesé la verdad, que no tenía hotel. No eres un chico muy práctico, me temo. Asentí con su valoración. Siempre dejo que se resuelva todo en el último minuto. O que lo resuelvan los demás, apuntó ella. ¿Quieres dormir en mi casa? Pero hoy sin vodka, añadió. Ayer nos terminamos la botella.

Al atravesar las filas del aparcamiento aún llevaba el brazo posado sobre mí y una chica rubia que esperaba a alguien mientras consultaba su móvil nos miró con intensidad apoyada en un coche cercano. Sentí entonces una sacudida de pudor y de una manera irreflexiva me aparté de Helga, me desasí de su brazo. La chica era hermosa y nos ignoró para devolver la atención a su móvil. Pero mi gesto no pasó desapercibido para Helga, que se sintió repudiada.

Claro, dijo un segundo después, no vaya a pensar la muchacha que hay algo entre nosotros, que estás saliendo con una vieja. No lo dijo a modo de reproche, sino como un diagnóstico acertado de mi reacción. No, no, no era eso, me excusé, pero caminamos hacia el coche en un silencio herido. Yo mismo no podía entender cómo se producía esa concatenación de atracción hacia ella, al menos de consentimiento para terminar de nuevo esa noche en su casa, y al tiempo ese pudor al qué dirán, al qué pensarán los demás, esa vergüenza indómita despertándose dentro de mí.

En el coche, después de arrancar el motor, Helga se volvió hacia mí. Mira, si de verdad crees que yo estoy intentando tener una relación contigo estás equivocado. Para mí esto es ridículo, yo no tengo ninguna pretensión sobre ti ni soy tan idiota como para creer que tú y yo podemos tener una relación, yo soy la primera que me miro al espejo y sé cómo soy y la edad que tengo. Que yo ya sé que no te voy a consolar de la ruptura con tu chica tan preciosa, que yo ya estoy de vuelta de todo esto. Y además me alegro, no creas que te lo digo con pena. De eso que me he librado, de lo contrario uno sufre mucho y yo ya he sufrido bastante. ¿Me entiendes? ¿Entiendes lo que quiero decir? Yo ya estoy en otra etapa de mi vida, no quiero complicarme, me he acostumbrado demasiado bien a estar sola, a hacer lo que me gusta, cuando quiero, como quiero, ya no aspiro a que invadan mi vida ni los sentimientos ni las personas que llevan adosados.

Había algo de rabia contenida en su discurso en un inglés trabado, aunque no fuera una rabia dirigida contra mí. Entiendo perfectamente, le dije. Pero había también un desafío en sus palabras, en esa indiferencia, en ese situarse al margen de las disputas del corazón y la atracción. Helga metió la marcha atrás con una agresividad masculina. Escondí mi ánimo y no dije mucho más mientras ella conducía. Ninguno de los dos quería terminar de aterrizar sobre el malentendido y clausurar nuestra relación como quien clausura un congreso de soledades. Lo que había pasado la noche anterior quedaba en la antología de momentos chocantes. O como dijo ella cuando paramos en el primer semáforo en rojo, lo que pasó anoche, la verdad, supongo que lo podrás guardar en el museo de los horrores de tu vida.

No fue ningún horror, pensé. Quizá un error o un terror, daba igual. A esas alturas ni tan siquiera sabía el lugar donde quedaría en mi memoria y tampoco importaba demasiado, las cosas que pasan encuentran el acomodo al capricho con que la memoria es moldeada por su dueño. Llegamos a las cercanías del Allianz Arena, que de cerca era una urna con forma de pastel, cuyo envoltorio de rombos se iluminaba con los colores del equipo local. El partido estaba empezado cuando nos sentamos y el ambiente en los graderíos sirvió para que Helga y yo habláramos de arquitectura más que de fútbol. Le conté que el material con que estaba forrado el estadio era copolímero de etileno-tetrafluoretileno. Pese a lo risible de mi precisión, ella pareció impresionada. En la época de facultad tuve un profesor obsesionado por las obras de Herzog y de Meuron, incluso me propuso que el trabajo de fin de carrera fuera sobre alguno de sus edificios, le expliqué. Pero acabé eligiendo como tema la desaparición de los bancos para sentarse en las plazas públicas de Madrid como modo de desplazar a los mendigos hacia zonas menos llamativas. Ya sabes, arquitectura comprometida y todo eso, le expliqué elevando la voz sobre el griterío, mientras ella asentía y acercaba su oído a mi boca.

Seguimos el juego con cierta indiferencia y poco a poco recuperamos la confianza perdida. En el gol de la victoria de los locales, contagiado por la euforia de los demás, me precipité a abrazar a Helga y celebrarlo igual que el resto de fanáticos. Siempre eché de menos participar en las comuniones colectivas. El infortunio de los individualistas es jamás sentirte incluido en la palabra todos, en la expresión gente. Y de pronto, sin saber muy bien por qué, la besé en los labios. Fue un beso largo y generoso, algo que le debía y que aceptó divertida y ruborizada por la mirada de sus compatriotas alrededor.

En su barrio encontró un espacio donde aparcar. La nieve había casi desaparecido de las aceras y quedaban algunas acumulaciones en las zonas sombrías o en los recodos. La última vez que nevó en Madrid, Marta y yo habíamos salido a hacer fotos de la Cibeles, la estación de Atocha o la explanada del Reina Sofía. Recuerdos que también ahora trasteaban en mi memoria mientras su huella se derretía en agua. Ya no habría más nevadas como aquélla, dispuesta para nosotros dos.

No tengo mucho que ofrecerte, pero puedo hacer pasta, propuso Helga cuando nos deshicimos de los abrigos. Dejé la maleta junto a la entrada del piso. El gato salió a recibirnos tras abandonar su trono del salón. Se frotó contra mi pierna y Helga le acarició la cara oculta del cuello. La seguí hasta la cocina, donde empezó a abrir armarios y a revolver entre los frascos de cristal ordenados.