Bambi

[21]

Página 25 de 31

No

[21]

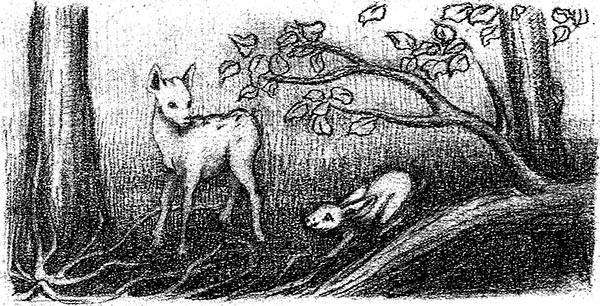

Llegó una mañana que trajo la desgracia a Bambi.

El pálido gris del crepúsculo matutino se deslizaba por el bosque. De los prados ascendía una niebla lechosa y por doquier reinaba ese silencio que emana del paso de una hora a otra del día.

Aún no se habían despertado las cornejas ni las urracas, y también el grajo dormía.

Bambi se había encontrado esa noche con Falina. Esta le miró con tristeza y timidez.

—Estoy muy sola —dijo en voz baja.

—También yo estoy solo —contestó Bambi titubeando.

—¿Por qué ya no te quedas conmigo? —preguntó Falina con humildad.

A Bambi le dolió que la alegre y atrevida Falina estuviera ahora tan seria y tan sumisa.

—Tengo que estar solo —respondió.

Pero por más cuidado que puso en decirlo, sonó duro. El mismo se dio cuenta.

Falina le miró y le preguntó en voz muy baja:

—¿Todavía me quieres?

Bambi le respondió de igual modo:

—No lo sé.

Entonces ella se alejó y lo dejó solo.

Ahora estaba Bambi al pie del roble grande, junto al borde del prado, mirando hacia fuera para asegurarse. Aspiró el viento de la mañana, libre de todo olor sospechoso; únicamente olía a tierra húmeda, a rocío, a hierba y a madera mojada. Bambi respiró profundamente. De pronto se sintió ligero de ánimo como hacía tiempo que no se sentía. Salió contento al prado cubierto de niebla.

Sonó un trueno.

Bambi sintió un golpe terrible que le hizo tambalearse. Enloquecido por el susto, retrocedió de un salto hacia la espesura y siguió corriendo. No comprendía qué había pasado, no podía pensar en nada; tan sólo corría y corría. El miedo le oprimía de tal manera el corazón que apenas respiraba en su ciega y precipitada carrera. Pero de repente sintió un dolor punzante que pensó que no podría soportar. Sintió algo caliente que le recorría el muslo izquierdo, un hilillo que le quemaba y que salía de donde notaba el dolor. Bambi tuvo que dejar de correr. Se vio obligado a andar despacio. Luego notó que se le paralizaban los riñones y las piernas. Y se derrumbó.

Era un alivio estar allí tumbado descansando.

—¡Arriba, Bambi! ¡Arriba!

A su lado estaba el viejo empujándole suavemente en el hombro.

Bambi quería responder que le era imposible, pero el viejo repitió:

—¡Arriba! ¡Arriba!

Había en su voz tal urgencia y ternura que Bambi permaneció callado. También el dolor que sentía calló por un momento.

Luego dijo el viejo apresuradamente, lleno de miedo:

—¡Levántate! ¡Tienes que huir, hijo mío!

«Hijo mío», había dicho. Parecían habérsele escapado esas palabras. Bambi se puso de pie en un santiamén.

—Bien —dijo el viejo.

Luego respiró profundamente y siguió hablando con énfasis:

—Ahora ven conmigo; no te separes de mí ni un momento.

Se puso a andar aprisa. Bambi le siguió, aunque, en realidad, lo que deseaba ardientemente era dejarse caer en el suelo, tumbarse y descansar.

El viejo pareció haberlo adivinado, ya que le iba hablando sin cesar:

—Ahora tienes que soportar todos los dolores y no debes pensar en tumbarte; ni siquiera pensarlo, pues tan sólo con que lo pienses ya te cansas. Ahora tienes que ponerte a salvo, ¿me entiendes, Bambi? ¡A salvo! De lo contrario, estás perdido. Piensa que «él» te persigue, ¿me entiendes, Bambi?, y te matará sin piedad. Sigue, sigue andando sin parar. Todo saldrá bien, ya verás.

Bambi ya no tenía fuerzas para pensar. A cada paso sentía un dolor irresistible que le robaba la respiración y el conocimiento. El hilillo caliente que le recorría el muslo le producía una excitación profunda e indescriptible en el corazón.

El viejo describió una amplia curva. Aquello les llevó mucho tiempo. Bambi, a pesar del dolor y de la debilidad, vio que pasaban de nuevo por el roble grande.

El viejo se detuvo y olfateó el suelo.

—¡Aquí está «él»! ¡Y también el perro! ¡Vámonos más aprisa!

Echaron a correr.

De repente el viejo se detuvo de nuevo.

—Mira —dijo—, aquí has estado tumbado.

Bambi vio la hierba aplastada y un gran charco de su propia sangre escurriéndose por la tierra.

El viejo olfateó cuidadosamente el lugar.

—Ya han estado aquí «él» y su perro —dijo—. Ahora vámonos.

El viejo caminaba delante venteando una y otra vez.

Bambi vio en las hojas de los arbustos y en los tallos de hierba cómo brillaban las gotas rojas.

«Por aquí ya hemos pasado», pensó, pero no podía hablar.

—Bueno —dijo el viejo casi contento—, ahora estamos detrás de ellos.

Siguió otro rato por el mismo camino. Luego, de improviso, viró y comenzó a trazar un nuevo círculo. Bambi le siguió tambaleante.

Por segunda vez llegaron al roble, sólo que desde el lado contrario, y por segunda vez llegaron al sitio en que se había caído Bambi. Luego el viejo tomó otra dirección.

—¡Cómete eso! —le ordenó al detenerse, apartando la hierba a un lado y señalándole unas hojitas diminutas, cortas, de color verde oscuro, vastas y vellosas, que brotaban del árido suelo.

Bambi obedeció. Tenían un sabor horriblemente amargo y un olor repugnante.

Al cabo de un rato preguntó el viejo:

—¿Cómo te sientes?

—Mejor —contestó Bambi en seguida.

De repente podía volver a hablar; se le habían despejado los sentidos y le había disminuido la fatiga.

Al cabo de un rato volvió a ordenarle el viejo:

—Ve andando delante.

Y tras caminar un trecho detrás de Bambi, dijo:

—¡Por fin! —y se detuvieron—. Has dejado de sangrar —dijo el viejo—. Ya no te gotea la herida, de manera que ya no te delatará. Así ni «él» ni su perro sabrán dónde encontrarte.

El viejo parecía inquieto y cansado, pero su voz tenía un tono alegre.

—Ahora, ven —continuó—; tienes que descansar.

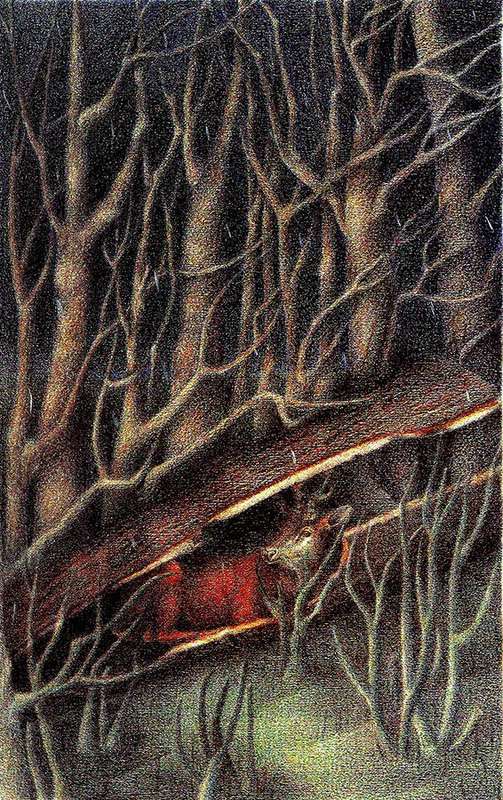

Llegaron a una ancha hondonada que Bambi nunca había atravesado. El viejo bajó y Bambi trató de seguirle, pero le costaba mucho subir la empinada pendiente del otro lado. El dolor comenzó a lacerarle de nuevo. Tropezaba, recuperaba el equilibrio, volvía a tropezar y respiraba con dificultad.

—Yo no puedo ayudarte —dijo el viejo—. Tienes que subir tú solo.

Y Bambi llegó hasta arriba. Volvió a notar el hilillo caliente en el muslo; sintió que de nuevo le abandonaban las fuerzas.

—Estás sangrando otra vez —dijo el viejo—. Me lo esperaba. Pero es sólo un poco y además ahora ya no importa —añadió susurrando.

Caminaron muy despacio por un bosque de hayas altísimas. El suelo era blando y llano. Se andaba sin esfuerzo. A Bambi le entraron deseos de tumbarse allí, de estirarse y no mover ni un solo miembro. No podía más. Le dolía la cabeza, le zumbaban los oídos, le temblaban los tendones, y la fiebre comenzaba a agitarle. Se le nublaba la vista. Lo único que quería era descansar; al mismo tiempo también se asombraba, aunque con indiferencia, de cómo le había cambiado de repente la vida. Cuando pensaba que esa misma mañana, hacía escasamente una hora, había estado paseando por el bosque sano y sin herida alguna, le parecía algo propio de lejanos tiempos felices, ya desaparecidos.

Atravesaron un bosquecillo joven de robles y alheñas. El poderoso tronco de un haya partida yacía enterrado entre los arbustos y les cerraba el paso.

—Ya hemos llegado —oyó Bambi decir al viejo.

Este recorrió el tronco del haya seguido de Bambi, que estuvo a punto de caerse en un agujero que allí había.

—Bueno —dijo el viejo en ese momento—, puedes tumbarte aquí.

Bambi se desplomó y ya no se movió más.

Bajo el tronco del haya el agujero se hacía aún más profundo y formaba una pequeña cámara. Las matas, que fuera tan sólo crecían al borde de la entrada, eran más tupidas dentro, protegiéndole a uno de cualquier mirada. Allí abajo se estaba oculto del todo.

—Aquí estarás a salvo —dijo el viejo—. Quédate.

Pasaron los días.

Bambi seguía tumbado dentro de la cálida tierra; sobre él tenía la corteza podrida del árbol caído. Estaba atento a los dolores de su cuerpo, a cómo aumentaban, cedían y, finalmente, desaparecían poco a poco. A veces, salía arrastrándose, se quedaba de pie débil y tambaleante sobre sus patas cansadas e inseguras y daba unos cuantos pasos con las patas rígidas para buscar alimento. Ahora comía hierbas en las que antes no se fijaba, hierbas que ni siquiera había visto. En cambio, ahora le saltaban a la vista y le atraían con su aroma intenso y extrañamente seductor. Lo que antes despreciaba, lo que antes volvía a tirar cuando se lo metía en la boca sin darse cuenta, ahora le parecía sabroso y apetitoso. Algunas hojas pequeñas, algunos tallos cortos y robustos le repugnaban también ahora, pero a pesar de todo se los comía como llevado de una necesidad. De esta forma la herida se le curó pronto y recuperó sensiblemente sus fuerzas.

Estaba salvado. Sin embargo, aún no abandonó el agujero. Tan sólo salía un poco por la noche, pero durante el día se quedaba quieto en su lecho. Ahora que ya no sentía dolores en el cuerpo, le vino por primera vez al pensamiento todo lo que había pasado; en él se despertó un miedo terrible y su ánimo se vio profundamente afectado. Al no poder levantarse y corretear como de costumbre, no se lo podía quitar de la cabeza. Permanecía tumbado y excitado; tan pronto estaba aterrorizado como avergonzado, o extrañado o impresionado; tan pronto se sentía lleno de melancolía como lleno de felicidad.

El viejo se quedaba siempre junto a él. Al principio había estado día y noche al lado de Bambi. Ahora le dejaba de vez en cuando solo, sobre todo cuando notaba que Bambi se sumía en cavilaciones. Pero siempre permanecía cerca.

Un día, tras una tormenta de rayos, truenos y lluvia, se quedó un cielo azul y despejado, iluminado por los rayos del sol del atardecer. Por doquier cantaban los tordos en las copas de los árboles, trinaban los pinzones y cuchicheaban los herrerillos entre las matas. En la hierba y bajo los arbustos sonaba a intervalos el cacareo metálico de los faisanes. El pájaro carpintero soltaba su risotada jubilosa, y las palomas se arrullaban cariñosas y ávidas de amor.

Bambi salió del agujero. La vida era bella.

Allí estaba el viejo, tal y como esperaba.

Caminaron lentamente el uno junto al otro.

Bambi ya no volvería a cruzar la hondonada para ver a los demás.