Zomia, lá onde o Estado não está

mateusbernardino.wordpress.comO que é e onde fica a Zomia? Seria a Zomia outro exemplo território onde as sociedades presentes conseguiram fazer perdurar uma organização social que obteve sucesso em rejeitar o Estado? Este texto de Nicolas Delalande apresentou muito bem a obra do pensador anarquista James Scott, intitulada ‘Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné’. Além de procurar fugir da rotina e dos temas habituais, o objetivo é fornecer em português uma descrição bem elaborada de um trabalho relativamente recente envolvendo antropologia política e sociologia.

Durante dois milênios, as montanhas da Zomia foram, segundo James Scott, uma zona-refúgio para as populações do sudeste da Ásia. Grande centro de resistência ao Estado, elas seriam o espelho de nossa civilização devastadora e confiante nela mesma. Uma história anarquista que fascina e intriga.

Análise da obra: James C. Scott, Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné, Paris, Seuil, trad. Nicolas Guilhot, Frédéric Joly, Olivier Ruchet, 2013 [2009], 27 €. [The art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009].

“O que nos mostram os Selvagens, é o esforço permanente de impedir os chefes de serem chefes, é a recusa de unificação, é o trabalho de conjuração do Um, do Estado. A história dos povos que têm uma história é, dizemos, a história da luta de classes. A história dos povos sem história, diremos com tanta veracidade ou menos, é a história de sua luta contra o Estado.”

Pierre Clastres, La Société contre l’État. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Éditions de Minuit, 1974, p. 186 (1). (traduzi a citação para o português)

{1} Desde seus primeiros trabalhos nos anos 1970 sobre a economia moral dos camponeses birmanos e vietnamitas, o politólogo e antropólogo James C. Scott, nascido em 1936 e professor em Yale, consagrou-se à análise das formas de resistências às quais os fracos, os povos colonizados e os ‘deixados por sua conta’ tiveram recurso para contestar a dominação do Estado. Anarquista assumido (2), tão à vontade para pensar sobre as transformações das sociedades agrárias do Sudeste da Ásia quanto para criar galinhas em sua fazenda no Connecticut (3), Scott se esforçou pra, ao longo de uma obra singular e brilhante, encontrar a autonomia e dignidade dos dominados em sua luta contra as ambições predadoras do Estado, seja este pré-colonial, colonial, ou pós-colonial (4).

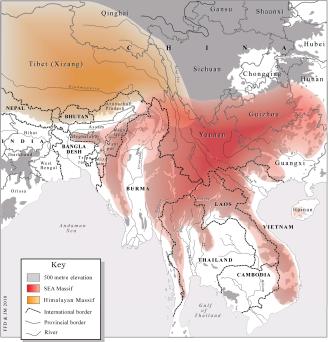

{2} Com seu novo livro, publicado em inglês em 2009 e recentemente traduzido em francês pelas editora Seuil, Scott prolonga um certo número de temas centrais a sua obra (a fuga, a dissimulação e o “não-dito” como formas privilegiadas de resistência à dominação), em uma zona espacial inédita. Suas obras precedentes se baseavam ou sobre investigações detalhadas e localizadas (Weapons of the Weak, publicado em 1985 e não traduzido em francês, resultara de uma estadia de dois anos que Scott realizou com sua família em um vilarejo malaio no final dos anos 1970), ou sobre extensos estudos comparativos nos quais o autor transpunha os continentes e os séculos para ilustrar suas teses (como em La domination ou les arts de la résistance, o primeiro de seus livros traduzido para o francês em 2007, ou Seeing Like A State, publicado em 1998). Em Zomia, ou a arte de não ser governado, Scott escolheu se concentrar sobre um espaço transnacional, ao mesmo tempo flácido e circunscrito, que ele estuda por um período de quase dois milênios. Inútil, precisemos logo de entrada, procurar localizar a Zomia sobre um mapa ou planisfério. O termo, de invenção recente, significa “gente das montanhas” em diversas línguas tibeto-birmanas (5). Um historiador holandês, Willem van Schendel, propôs em 2002 utilizar o termo para designar as terras altas da Ásia do sudeste, um vasto espaço de quase 2,5 milhões de quilômetros quadrados, cuja população atinge quase 100 milhões de indivíduos, a cavalo, sobre ao menos seis Estados da região: da Birmânia à China, passando pela Tailândia, o Laos, o Camboja e o Vietnam. Verdadeiro mosaico de populações, estas terras altas têm ao menos um ponto em comum, segundo James Scott, ser habitadas por grupos que não cessaram, ao longo da história, de se refugiar aí para escapar das presas do Estado.

{3} Mais do que uma realidade geográfica, a Zomia é uma construção política, por excelência o lugar do refúgio à dominação. Se inspirando de Fernand Braudel e de seu célebre estudo sobre La Méditerranée et le monde méditerranéen au temps de Philippe II(1949), Scott convida a ultrapassar a linha e existência das fronteiras estatais para melhor captar a coerência de um espaço até então desconhecido ou, ao menos, pensado de maneira fragmentada na relação de suas partes com os diversos Estados-nações da região. Longe de ser um conservatório dos arcaísmos, fora da historia da civilização, a Zomia é fundamentalmente uma “consequência do Estado”, o produto de estratégias conscientes das populações procurando resistir à opressão dos reinos e dos poderes coloniais. As tribos que a compõem (Hmong, Miao, Wa, Tai, Karènes, Akha, etc.), múltiplas e fluídas, são atores de uma história bimilenar da recusa ao Estado e suas manifestações, que se trate do imposto, da conscrição, dos recenseamentos ou do cadastro, e todas as tecnologias que procedem do desconforto próprio ao Estado consistindo em procurar render as sociedades legíveis, mensuráveis e governáveis – tese que Scott desenvolvia extensivamente em Seeing Like A State. O analista político aproxima assim, através deste livro, os dois fios inseparáveis de sua reflexão: o apetite predador do Estado, sua dominação e suas exações; e as múltiplas vias pelas quais os “fracos” contestam sua autoridade, a partir de estratégias de dissimulação, de fuga ou de evitamento – vontade ou ato de procurar evitar, ao invés de uma oposição direta e frontal.

Uma terra de refugiados

{4} Para Scott, todos os Estados que sucederam-se na região por mais de dois mil anos, desde as primeiras dinastias chinesas até as dinastias dos Ming e dos Qing, os Birmanos e os Tais, os colonos britânicos, franceses e neerlandeses, e os Estados-nação derivando do processo de descolonização, tiveram por obsessão fixar as populações nas planícies para submetê-las ao trabalho. Esta necessidade decorreria do desequilíbrio, bem antigo na Ásia do sudeste, entre a abundância das terras e a escassez da mão de obra. Os Estados destas regiões foram sempre muito ricos em capital fundiário e em coerção, pobres em trabalho manual. A rizicultura, que exige uma mão de obra abundante e um povoamento denso, tem a vantagem de concentrar as populações facilitando assim o levantamento de impostos e o recrutamento militar. Para se apropriar da força de trabalho dos camponeses, os Estados tiveram recurso à violência, às razias ou incursões, ao escravismo, ver, nos casos dos Estados Tai e Birmano, à operações sistemáticas de tatuagem dos contribuintes.

{5} Mas suas ambições de contrôle foram impelidas pelo que Scott, sensível à influência topográfica nos processos de construção do Estado, chamou “fricções de terreno”. Nesta zona de alternância entre planícies e montanhas, a questão das distâncias quilométricas não tem mais importância do que a questão temporal: quanto tempo seria necessário para aliar tal ou tal outro condado ou região? O Estado se define menos pelo contrôle de um território claramente delimitado, do que por uma zona ou campo de força, uma zona de influência tendo contornos fluídos e móveis, limitados tanto pela concorrência entre Estados vizinhos quanto pelos acidentes do relevo. Confiar em uma estimação de curta distância entre dois pontos é um erro se quisermos apreciar a capacidade de projeção da força estatal: uma zona de colinas situada a alguns quilômetros de um centro de poder pode gozar de uma autonomia bem maior do que uma vasta planície distante de muitos quilômetros religada ao centro por um rio. Em outros termos, o poder do Estado não se propaga de maneira linear e contínua; ele encontra acidentes de relevo, contorna as cadeias de montanha, ele se precipita em vales, permanece nas planícies. Apenas uma representação em três dimensões poderia tornar visível a disposição das formas de organização social no sudeste da Ásia: entre 0 e 300 metros, o mundo do Estado-rizicultor, do imposto, da soberania e do sedentarismo; acima dos 300 metros, e muitas vezes acima dos 4000 metros, este das tribos, da etnicidade, da autonomia e do nomadismo (6).

{6} A Zomia flutua, por assim dizer, acima das planícies, ao abrigo das barreiras e postos de contrôle das fronteiras e das identidades nacionais. É então uma zona-refúgio, um lugar onde o poder do Estado não se exerce, ou muito pouco. Não se trata, no entanto, de zonas sem relação com o Estado. Tudo ou quase tudo aí é determinado pela presença vizinha destes poderes centralizadores. Os habitantes da Zomia têm relações de comércio com os Estados das planícies, lhes fornecendo, notadamente, preciosas matérias primas originárias das florestas. As populações não cessaram de circular das planícies em direção às montanhas, e inversamente, na medida em que as condições políticas permitiram. Mas o mais importante, para Scott, é que as sociedades das colinas são como a imagem inversa das sociedades estatais. Para melhor compreender o Estado, ele convida a uma viagem em seu inverso, lá onde as populações procuraram dele se premunir.

Elogio ao Nomadismo

{7} As tribos da Zomia, incrivelmente heterogêneas, multiplicaram as estratégias para contornar e escapar do Estado e seu poder. Tudo o que, de maneira clássica, é colocado como forma de barbárie, uma incapacidade de assimilar-se à civilização – definida como o sedentarismo, a escritura, a distinção entre Estado e sociedade, a adoção de identidades fixas, etc. – decorre para Scott de escolhas conscientes e deliberadas dos povos das colinas para evitar o Estado, na falta de poder desafiá-lo ou derrubá-lo. A Zomia, precisa o autor, não é sem dúvida única na história. Ele esboça inúmeras vezes paralelos entre ela e outras populações ‘flutuantes’, tais quais os Cossacos, Berberes, os Ciganos, os escravos marrons ou índios da américa, que se refugiaram nas florestas para escapar da submissão ao trabalho forçado nas reducciones católicas.

{8} A primeira destas estratégias repousa na adoção de um modo de vista itinerante. Para Scott, a cultura das zonas queimadas e a colheita não têm nada de arcaicas, mas procedem de uma vontade de opor a mobilidade a todos os esforços que o Estado desloca para cercear as propriedades, as privatizar e as consignar nos registros do cadastro. O que poderia prelevar o fisco se a agricultura não é concentrada? Da mesma forma, a escolha de certas variedades de plantas ou tubérculos, como a batata doce ou a mandioca, se explicaria por suas qualidades intrínsecas (crescimento rápido, fraca intensidade do trabalho, enterro e dispersão das recoltas), bem adaptadas à itinerância. Não é então surpreendente, aos olhos do autor, que esta “agricultura fugitiva” seja criticada ao título de seus efeitos negativos sobre o meio ambiente ou erosão dos solos: isto é uma reflexão dos administradores das planícies, que procuram descreditar as práticas e as populações sobre as quais eles não têm nenhum domínio.

{9} Mais fundamentalmente, Scott considera que a ausência de escritura, tradicionalmente associada a uma incapacidade de entrar na história, é na verdade um fato e escolha voluntária das tribos, que privilegiam a cultura oral por oposição às logicas escriturais do Estado. Ele lembra que as populações das montanhas não se distinguem fundamentalmente, nisto, da maioria dos habitantes das planícies, massivamente iletrados até o século XX. Nas diversas tribos, por exemplo os Akha ou os Wa, as lendas contam como a escritura, conhecida em outros tempos, foi perdida ou roubada na ocasião de uma fuga, desintegração ou desagregação do grupo. Sem escritura, os homens das montanhas são também homens sem história, o que os preservaria de alguns dos males associados à identidade e a residência fixa. As histórias contadas entre eles e as genealogias que eles improvisam permitem que eles entretenham, em contrapartida, uma relação leve e flexível com a cultura, assim como ajustar sem pena seus recitos a novas circunstâncias e alianças políticas.

{10} Esta série de reviravoltas interpretativas conduz finalmente Scott a pleitear por um “construtivismo radical” em matéria de análise das identidades étnicas. As tribos não devem mais ser pensadas como entidades primitivas, anteriores ao Estado e à civilização, mas como construções estratégicas, formas de representação que os povos das montanhas fizeram evoluir na medida em que evoluíram suas relações com os Estados das terras baixas. O autor inspira-se aqui, diretamente, do antropólogo Pierre Clastres, de quem ele retoma as teses sobre a capacidade das sociedades indígenas da américa de se organizar de tal maneira que nenhuma forma de poder político possa se emancipar ou se exteriorizar a partir delas. Sem chefes designados, as tribos se protegeriam da tentação que poderiam ter alguns de seus membros de colocar-se enquanto intermediários de negociação com Estados predadores. Assim se explicaria, segundo Scott, o mosaico étnico da Zomia. Se dividindo e se dispersando infinitamente, as tribos teriam deliberadamente produzido esta espécie de “caos etnográfico” destinado a contrariar as veleidades classificatórias dos administradores das planícies: “A criação de tribos e identidades étnicas representam um meio típico a partir do qual os povos sem Estado fazem escutar suas reivindicações quando entretém interações com os Estados” (p. 347). Por outro lado, é pelo acolho favorável e reservado às aspirações milenaristas e aos profetas de todo gênero que os povos das colinas teriam expressado sua coesão, notadamente ao longo de revoltas dirigidas contra os Estados vizinhos, como na China durante os anos de 1850-1860 (revoltas dos Taiping e dos Miao).

Todos ‘Zomianos’?

{11} A celebração das virtudes de adaptação e de malícia dos povos das montanhas, a qual James Scott nos convida, não constituem portanto mais do que uma apoteose fúnebre. Desde as primeiras páginas de seu livro, o autor adverte que a Zomia não existe mais, ao menos na forma política que ele descreve em seu livro. Desde a metade do século XX, estas zonas montanhosas foram incorporadas aos Estados-nação, os quais se apoiam doravante de tecnologias de anulação da distância suficientemente poderosas para se liberar das “fricções do terreno”. A lógica de predação se estendeu a estas regiões que por longa data haviam se preservado, reduzindo os ‘zomianos’ à escala de meros zumbis (7), minorias ofertadas aos turistas maravilhados por tantas cores bonitas e dialetos pitorescos. A Zomia enfim descobriu a civilização, dirão alguns; ela sobretudo fez a difícil aprendizagem da subalternização ao Estado, conclui o antropólogo, com um certo brio de amargura.

{12} A Zomia está morta, mas ela chegou a existir verdadeiramente? A questão poderia parecer absurda uma vez terminada a leitura das mais das quinhentas tão densas e apaixonantes páginas do livro. A astúcia do livro de Scott, além de sua ode à inventividade contestadora dos povos das montanhas, reside no reconhecimento intelectual e político que ele confere a uma região deixada de lado pelos radares da história. Poderíamos imaginar, em um futuro não mui distante, que os estudos zomianos encontrem lugar nos departamentos de história, antropologia ou sociologia, como uma nova unidade de análise transnacional. Permanece que o termo Zomia ele próprio foi forjado há pouco mais de uma dezena de anos, e que ele não faz unanimidade entre os especialistas da região. A palavra nunca foi, ao que parece, utilizada pelas populações locais, o que torna pouco provável que elas tenham consciência de compartilhar elas próprias uma experiência comum de resistência ao Estado (8). Os sábios não estão em acordo sobre a extensão desta zona, por definição móvel. Scott se concentra sobre a parte oriental da Zomia, enquanto que van Schendel estende a aplicação muito mais ao norte e ao oeste, até os confins do Uzbequistão e do Afeganistão. Antropólogos sensíveis as realidades descritas por Scott, tal qual o canadense Jean Michaud, preferem falar de “Massivo da Ásia do Sudeste”, se resguardando um vocábulo topográfico mais neutro sobre o plano político (9).

{13} Mas a linha de divisão entre a Zomia e as planícies, entre as tribos e os Estados, entre o mundo encantado da diversidade e o pesadelo da homogeneidade, não seria ela muito simples e bela para ser verdadeira? Scott não teria cedido às vertigens do pensamento esquemático, por vontade de demonstrar custe o que custar a capacidade de agir e a autonomia política dos povos das colinas? A exprobração, sem dúvida embasada, arrisca de errar seu alvo, pois o objetivo de Scott é outro: para agitar as certezas e quebrar a hegemonia do Estado-nação, nada melhor que um pensamento claro e forte, ao invés de buscar ser sempre justo ou meio obscuro, ele se defende assim desde o início de seu livro. Monumento de erudição, o livro Zomia coloca o leitor crítico face a um tremendo dilema, sobretudo quando este leitor não tem nada de especialista da região: seja sublinhar o caráter binário e sistemático de argumentação, seja esmiuçar os detalhes, cerceando os erros que tal síntese comporta inevitavelmente (10). Tentemos, em despeito disto tudo, avançar dois pontos de discussão, sobre os quais o raciocínio de Scott fascina ao mesmo tempo que intriga.

{14} Uma primeira interrogação nasce da propensão de Scott a tudo interpretar sob o ângulo político. Da cultura da batata doce até o analfabetismo (1), das estruturas de parentesco até a rejeição da escritura, das migrações até a colheita, em sua análise tudo procede de escolhas conscientes e voluntárias das populações, cuja principal motivação, se não seria a única, consiste em esquivar do Estado. Tudo é político, então, o risco de minimizar o que obedeceria, ao menos parcialmente ou de maneira complementar, a outras lógicas ou explicações, de ordem climática, geológica ou simplesmente sociológica. Na pluma do autor, a Zomia acessa o estágio de ator coletivo, dotado de razão e vontade, capaz de modular as formas de sua organização para driblar a lógica predadora do Estado. Ela parece dispor ao mesmo tempo de coerência e sabedoria dignas de um ser livre e racional, ao mesmo tempo em que goza de uma plasticidade e adaptabilidade de um organismo vivo, como quando o autor retoma a metáfora da “medusa”, viscosa e insaciável, para descrever a evolução das tribos. O peso das heranças e das instituições exerce bem poucos constrangimentos e limitações sobre os atores que constroem e reconstroem sem cessar seus modos de organização para preservar sua autonomia. Uma ressalva tirada da própria obra de Pierre Castres, da qual Scott se inspira tanto, convida à precaução quanto ao risco que pode haver, a força de tanto procurá-la ou enxergá-la em todo lugar, de terminar por dissolver a política (11):

“Tudo cai então dentro do campo da política, todos os subgrupos e unidades (grupos de parentesco, classes etárias, unidades de produção, etc.) que constituem uma sociedade estão investidos, a todas propostas e formas de propostas, de um significado político, o qual termina por recobrir todo espaço do social e perder em consequência sua especificidade. Pois, se a política está em tudo, ela não está em lugar algum.” (Castres 1974, p. 18, traduzi do francês)

{15} Tudo é política, e tudo é reativo: cada transformação das tribos é concebida como uma reação à ação do Estado, com a qual elas entretém uma relação simbiótica. É o segundo ponto de discussão que chamou a atenção dos leitores da obra. Evidentemente, James Scott tem o imenso mérito de rejeitar toda análise que olharia as tribos como sociedades isoladas e fechadas sobre elas mesmas. Portanto, a força de tudo imputar ou atribuir ao Estado, o autor minimiza o papel das dinâmicas internas aos grupos que ele estuda. O historiador Victor Liberman lembra assim que o conflito e a violência não eram ausentes na vida das comunidades, que não eram também tão igualitárias quanto Scott parece frequentemente indicar (12). Inversamente, sua visão de Estado parece bastante monolítica e pouco histórica, mesmo se ele sublinha, por exemplo, a consequência dos deslocamentos de populações sobre a organização do Estado e seu funcionamento móvel. No entanto, há mais de dois mil anos, as manifestações de soberania estatal se mantiveram praticamente as mesmas, orientadas a um objetivo de identificação, de ‘sedentarização’ e apropriação das populações. As lógicas de pensamento e ação do Estado evoluem pouco (salvo depois de 1945), em despeito das mudanças técnicas e intelectuais. A soberania tal qual colocada por Scott parece assim imutável, e todavia nociva. Os Estados não aprenderam com seus erros durante este tempo? As qualidades de leveza e adaptabilidade seriam elas o apanágio dos povos das montanhas, ou podemos imaginar que os Estados tenham adotado novas formas de governança, mais difusas e contornadas, para superar a resistência das populações e não se colocar a seu serviço? A resposta, mesmo que seja negativa, convida em todo caso a uma reflexão mais fecunda sobre as mutações recentes da soberania e as vias de sua déterritorialisation (13).

{16} Qualquer que seja o futuro da Zomia, a questão das zonas liminares e intersticiais não perderam nada de sua atualidade, a obra de Scott contribui a sublinhar toda sua importância, em termos tanto políticos quanto científicos. Em despeito da multiplicação dos Estados-nação, zonas similares continuam existindo e tem um papel de primeira importância dentro do processo de mundialização, as vezes para o melhor, frequentemente para o pior. Que sondemos, por exemplo, as grandes zonas de conflito (zonas tribais pashtuns, Sahel), as águas hostis onde vigora a pirataria (estreito de Malaca, costa somaliana), ou ainda, os ditos paraísos fiscais, refúgios que acolhem as grandes fortunas do planeta e redes de criminosos. Durante séculos, os “fracos” tão bem estudados por Scott resistiram através das virtudes do nomadismo, da fluidez e do jogo com suas identidades. Não seriam estas as armas modernas que utilizariam os mais poderosos para escapar aos constrangimentos dos soberanos ou às exigências da solidariedade? Os Estados, decididamente, teriam também muito a ensinar à Zomia…

Considerações do Tradutor

Quanto ao artigo de Delalande, faça-se aqui, abaixo, a apresentação de alguns sentimentos.

A primeira vista, não havia gostado muito deste texto. Não pela forma ou estilo de Delalande, que eu de certa forma aprecio, mas em qualquer medida pelo conteúdo. Embora Delalande aborde, apresente e critique satisfatoriamente bem a obra de James Scott, e esta seja de fato a tarefa proposta pelo seu artigo, eu não me senti suficientemente convencido pela proposta original do livro. Posso dizer, mesmo, que não concordo com muitas das considerações que o autor do livro teria proposto ali. Aliás, confesso que, além disso, de saída, não gostei da idéia de mais uma vez assimilar supostas experiências concretas e históricas de ‘anti-estatismo’ à sociedades ultrapassadas ou subdesenvolvidas, zonas isoladas, em remotos tempos passados – ou contemporâneos, funcionando sob quadros institucionais contestáveis ou relativamente indesejados etc. Não apreciei igualmente a idéia de assimilar esta suposta experiência ‘anti-estatista’ em territórios onde, de fato, existiam Estados estabelecidos, mesmo que precariamente. Em seguida, não tive ainda a oportunidade de ler o livro ao qual se faz menção no texto. Não gostaria de propor indiretamente a leitura de algo que ainda não li, e por mais que a idoneidade e a honestidade do autor não possa fazer objeto de questionamento, repassar as considerações de Nicolas Delalande (autor cujo qual já pude ler algumas coisas) sobre a obra que ainda não li me pareceria precipitado. E isto ocorre, de fato, quando traduzo um texto fazendo referência, apologia ou crítica de uma obra que não li.

O texto me parece demasiadamente politico, ou politizado: tenho certo preconceito e tendência a repudiar o que possa me parecer como algo demasiadamente ‘esquerdista’ ou ‘direitista’. No entanto, o que me motivou a traduzir este trabalho foi que o artigo me fez pensar algumas coisas. A primeira é que seria, talvez, interessante disponibilizar em português as considerações ali feitas, por mais que não partilhasse das idéias ali difundidas. Isto poderia incrementar, para os leitores lusófonos, a riqueza de conhecimento e o leque de sociedades utilizadas como referência quando se busca analisar experiências – ou proto-experiências – do tipo ‘anti-estado’ ou anarquistas, que teriam existido ao longo do tempo em diversos espaços. O presente texto servindo, então, de apresentação inicial para muitos leitores sobre o que ocorria na região abordada pelo autor. Outra coisa que me veio a mente é que, talvez, o texto ajudasse a contestar esta idéia, recorrente, de que uma zona de ‘não-estado’ deveria forçosamente ser facilmente identificável ou delimitável sobre um mapa. Algo como: bom, seguindo as demarcações dos Estados existentes, temos aquela zona ali onde não existe estado.

Dito isto, gostaria de dizer que eu mesmo, particularmente, não tenho fixação com estado, tenho portanto com a curiosidade. E isto me motivou a traduzir o texto. Do ponto de vista sociológico e antropológico, os relatos nele contidos podem ainda ter boa utilidade, o mesmo vale para um cientista político, historiador, ou ainda, um economista com interesse nos assuntos subsequentes ao tema. Sei que este texto foge um pouco do propósito deste sítio, mas enquanto relato histórico e estudo sociológico, talvez ele mereça uma oportunidade de ser armazenado e compartilhado. Enfim, disponibilizo aqui pra quem tiver interesse.

Ps.: Mais um caso histórico de experiência ‘anti-estado’, além da Islândia, faroeste etc.? Mais do que nunca fica proposta: fujam pras colinas!!!

Notas

(1) A segunda parte desta citação serve de epigrafo para o livro que foi aqui analisado.

(2) Seu último livro, que acabou de sair nos Estados Unidos (Princeton University Press, 2012), se intitula Two Cheers for Anarchism, que ser traduzido como algo como Viva o Anarquismo (esta foi a tradução, feita por Delalande, que decorre da interpretação da expressão em francês).

(3) Ver aqui o porta retrato cativante que lhe foi consagrado pelo New York Times em Dezembro de 2012:http://www.nytimes.com/2012/12/05/books/james-c-scott-farmer-and-scholar-of-anarchism.html?_r=0

(4) O leitor encontrará ao final desta análise uma lista de suas principais obras.

(5) Sublinhemos que o título escolhido pela editora francesa insiste sobre o aspecto espacial da reflexão de Scott, enquanto que o título da edição inglesa não menciona explicitamente a Zomia.

(6) A título justo, e para não induzir o leitor ao erro sobre o papel da altitude, Scott ressalva que este esquema não tem nada de universal. Nos Andes, por exemplo, a relação entre altitude e poder do Estado é inversa: os Estados se deslocam sobre os altos planaltos e montanhas, enquanto que as húmidas terras baixas escapam a seu contrôle.

(7) Bernard Formoso, “Zomian or Zombies? What future exists for the peoples of the Southeast Asian Massif?” Journal of Global History, vol. 5 (2), p. 313-332, 2010.

(8) Tom Brass, “Scott’s Zomia, or a populist post-modern history of nowhere”, Journal of Contemporary Asia, vol. 42 (1), p. 123-133, 2012.

(9) Jean Michaud, “Editorial. Zomia and beyond”, Journal of Global History, vol. 5 (2), p. 187-214.

(10) Alguns erros ou omissões, identificadas por especialistas da região, são todavia problemáticos do ponto de vista da argumentação geral do autor. Victor Lieberman, em seu artigo citado mais acima, evoca diversas vezes, que existe, de fato, poucos relatos, testemunhos permitindo a documentação da existência de migrações de fuga diante do Estado, algo que Scott vê portanto como fato generalizado. Da mesma forma, os números que ele oferece sobre as taxas de alfabetização das sociedades das planícies no período de 1800 seria nitidamente subestimados, o que contradiria o argumento segundo o qual a situação dos povos das colinas e das planícies não teria em nada sido diferente, a esta época, do ponto de vista do conhecimento da escritura.

(1) O trecho ignora uma passagem importante. Na verdade a frase completa procuraria dizer: “Da cultura da batata doce até o “allettrisme” (termo que o autor substitui a este de “illettrisme” para sublinhar a dimensão voluntária), (…)” O termo utilizado em francês faz alusão à diferença entre “allettrisme” – um neologismo – e o termo “illettrisme” que em português quer dizer analfabetismo.

(11) Pierre Castres, La Société contre l’Etat. Recherches d’anthropologie politique, Paris, Editions de Minuit, 1974.

(12) Victor Lieberman, “A zone of refuge in Southeast Asia? Reconceptualising interior spaces”, Journal of Global History, vol. 5 (2), p. 333-346, 2010.

(13) No sitio Vie des Idées, ver por exemplo a análise de obra feita por Stephen Sawyer sobre o livro de John Agnew, Globalization and Sovereignty, New York, Rowman and Littlefield, 2009, publicada no dia 24 de Fevereiro de 2010.

Para ir além

– Um porta retrato de James Scott, antropólogo e fazendeiro, publicado em Dezembro de 2012 no New York Times:http://www.nytimes.com/2012/12/05/books/james-c-scott-farmer-and-scholar-of-anarchism.html?_r=0

– “ La montagne et la liberté́”, antigo artigo de James C. Scott sobre a Zomia, publicado em francês em Critique international (n° 11, p. 85-104, 2001):http://www.cairn.info/resume.php?ID_ARTICLE=CRII_011_0085

– Vídeo de uma conferência pronunciada em 2009, por James C. Scott na Cornell Universitysobre seu livro:The Art of Not Being Governed:http://www.cornell.edu/video/?videoID=625

– “Dans le dos du pouvoir”, uma entrevista da revista Vacarme, com James C. Scott, realizada em 2008 por Gilles Chantraine e Olivier Ruchet, sobre o tema de seu livro sobre La Domination ou les arts de la résistance: http://www.vacarme.org/article1491.html

– O número especial doJournal of Global Historyconsagrado a uma reflexão sobre o conceito e espaço da Zomia (acesso reservado):http://journals.cambridge.org/action/displayIssue?decade=2010&jid=JGH&volumeId=5&issueId=02%20&iid=7807274

– Ao comentário sobre o livro de James C. Scott, disponível em linha, feito por Nicholas Tapp (Australian National University):http://aseasuk.org.uk/v2/aseasuknews/%252Fbookreviews/47/Scott

– Ao debate, em inglês, em torno do livro de Scott, com os comentários da obra e críticas de Michael Dove, Hjorleifur Jonsson e Michel Aung-Thwin:http://www.academia.edu/511756/States_lie_and_stories_are_tools_Following_up_on_Zomia

– Uma leitura bastante crítica de Tom Brass sobre o livro de Scott, que assimila a postura anarquista do autor de “fazer o jogo do neoliberalismo conservador”, “Scott’s ‘Zomia’, or a populist post-modern history of nowhere”, Journal of Contemporary Asia, vol. 42, n° 1, février 2012, p. 123-133 (accès réservé́):http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00472336.2012.634646

Principais obras de James C. Scott

– The Moral Economy of the Peasant. Rebellion and Subsistence in Southeast Asia, Yale University Press, 1976.

– Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance, Yale University Press, 1985.

– Domination and the Arts of Resistance. Hidden Transcripts, Yale University Press, 1990 (trad. fr.: La Domination ou les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne, Paris, Editions Amsterdam, trad. Olivier Ruchet, 2009).

– Seeing like a State. How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed, Yale University Press, 1998

– The Art of Not Being Governed. An Anarchist History of Upland Southeast Asia, Yale University Press, 2009 (trad. fr.: Zomia, ou l’art de ne pas être gouverné, Paris, Seuil, trad. Nicolas Guilhot, Frédéric Joly, Olivier Ruchet, 2013).

– Two Cheers for Anarchism. Six Easy Pieces on Autonomy, Dignity, and Meaningful Work and Play, Princeton University Press, 2012.

Anúncios

Share this:

Curtir isso:

Curtir Carregando...

Relacionado

Source mateusbernardino.wordpress.com