Roma

Adriano » V. Constantino

Página 19 de 26

V

CONSTANTINO

En la lejana provincia de Bitinia-Ponto se estaba celebrando un juicio que daba dolor de cabeza al gobernador romano. Plinio el Joven era un senador rico, hombre de letras refinado y jardinero entusiasta. Allá en Italia tenía tres hermosas villas en un paisaje ideal (dos cerca del lago Como y otra en Umbría), y era considerado un amo ilustrado de no menos de quinientos esclavos. Sin embargo, en el año 111, en la atrasada Asia Menor, las dulzuras del hogar debieron de parecerle a una vida de distancia. El peliagudo caso que le habían presentado estaba resultando un fastidio.

Mientras Plinio viajaba por la provincia celebrando audiencias de carácter jurídico, le llevaron a unas personas denunciadas por algunos habitantes locales. ¿Su delito? Ser cristianos. Plinio les dio todas las oportunidades que pudo para que demostraran su inocencia. Pero cuando los interrogaba, algunos confesaban que eran seguidores de Cristo. Así que les dio otra oportunidad, después de recordarles que el castigo por su crimen era la muerte. Tras el segundo y el tercer interrogatorio tampoco mostraron arrepentimiento, sino «tozudez» y una «inflexible obstinación». Su fe, concluyó, era «locura»[1]. Al gobernador no le quedó más remedio que enviar a los culpables que eran ciudadanos romanos a Roma, para que los juzgara un tribunal oficial, mientras que los que no eran ciudadanos romanos fueron ejecutados allí mismo. Si Plinio el Joven creía que iba a ser el final del asunto, no podía estar más equivocado.

El caso circuló por toda la provincia. Al poco tiempo, Plinio recibió una carta anónima con los nombres de cientos de personas al parecer culpables del mismo delito. Para empeorar las cosas, cuando comparecieron ante él, lo negaron. Pero no iban a derrotar al gobernador en lo que se refería a administrar justicia. Para diferenciar a los culpables de los inocentes se le ocurrió una ingeniosa solución. Dictó una plegaria invocando a los dioses paganos e indicó a los acusados que la repitieran, y que ofrecieran vino e incienso al emperador. La parte final de la prueba era maldecir a Cristo. Algunos que habían negado ser cristianos siguieron las órdenes de Plinio al pie de la letra. Otros que habían sido cristianos en el pasado pero ya no lo eran también accedieron a hacer lo que Plinio les dijo. A pesar de todo, de la prueba no se infirió un veredicto concluyente. Aunque algunos decían que ya no eran cristianos, ¿era delito haberlo sido? Para llegar al fondo de los delitos que habían cometido en el pasado, el siguiente movimiento de Plinio fue torturar a dos mujeres oficiantes de la primitiva Iglesia cristiana, dos diaconisas. Pero no encontró historias de libertinaje ni de canibalismo, como quizá sus prejuicios le habían hecho creer, sino sólo «perversa y excesiva superstición»[2]. ¿Qué hacer con aquellas personas? ¿Eran culpables o no? Al no conseguir nada, Plinio escribió al emperador Trajano pidiendo consejo.

El emperador contestó que aunque hubiera sospechas sobre su pasado, debían ser perdonados. Además, ordenó a Plinio que no organizara cazas de brujas, que no buscara cristianos deliberadamente. Esta decisión sentaría un precedente legal para los emperadores «buenos» que siguieron a Trajano. Sin embargo, el extraordinario intercambio de cartas entre el emperador y el gobernador revela mucho más. Revela que en el año 111 los juicios y ejecuciones de cristianos eran un trámite aceptado, aunque legalmente conflictivo.

Las persecuciones de cristianos habían comenzado aproximadamente cincuenta años antes, con el juicio en Roma de san Pablo, el primer gran misionero que había llevado el mensaje cristiano al oriente romano. No mucho después, el emperador Nerón había convertido en cabeza de turco a la creciente comunidad de cristianos afincada en la capital. Para acallar la acusación de que había sido él quien había iniciado el gran incendio para construirse un palacio nuevo, Nerón los había hecho crucificar o quemar en los jardines de su residencia. El emperador Domiciano fue acusado de dar un tratamiento similar a los cristianos. Aunque Trajano fue indulgente con el caso de Plinio, persistía el hecho de que los cristianos suponían un problema para los romanos. Hacer causa común y adorar al Dios cristiano a costa de la exclusión de los tradicionales dioses romanos era sencillamente intolerable. Se celebraron juicios contra ellos y, si los declaraban culpables, los infortunados creyentes de aquella religión extraña eran tratados como criminales o prisioneros de guerra, además de encontrar a menudo el mismo final: una muerte horrible en el circo.

A pesar de la hostilidad y de los castigos a que daba lugar, el cristianismo no dejó de crecer. A principios del siglo IV era un fenómeno en todo el imperio. Se estima que, en aquella época, quizá un diez por ciento del mundo romano era cristiano; había un creciente número de iglesias en todo el imperio; se estaba desarrollando una jerarquía de obispos, presbíteros y diáconos; y una notable variedad de individuos, desde esclavos y pobres hasta patricios, se había convertido a la fe cristiana[3]. Por ser una organización cada vez más fuerte, en 303 los cristianos sufrieron su mayor persecución. El emperador Diocleciano emitió un edicto ordenando destruir las iglesias, quemar sus escritos y que unos cristianos fueran despedidos de sus empleos y otros esclavizados.

Pero veinte años después todo esto cambió. La posición del cristianismo sufrió una transformación revolucionaria; de ser la religión más despreciada, pasó a ser la más favorecida. Y en 324 era la religión oficial del imperio. La devoción a los tradicionales dioses romanos no había desaparecido pero, aunque a la gente de entonces le hubiera parecido increíble, esta religión ya no era parte integral del ser romano[4].

El hombre que inició este cambio fue el emperador Constantino, el primer emperador cristiano y el primer emperador que apoyó públicamente a la Iglesia Cristiana. Esta decisión fue quizá el punto de inflexión más influyente de la historia de Roma, por no decir de la historia del mundo. Gracias a Constantino, el cristianismo prosperó por todo el imperio y se transformó en la religión internacional que es actualmente. La clave de esta revolución fue el exclusivismo del cristianismo, la idea de que sólo se podía adorar a un dios. Paradójicamente, la característica que había desencadenado las persecuciones seculares se convertiría para Constantino en su cualidad más útil y apreciada. Aprovechando la fe cristiana, Constantino hizo que el imperio floreciera una vez más, y su régimen acabó por ser considerado el final de la edad de oro de Roma.

Pero el hombre responsable de esta revolución religiosa no fue precisamente un cristiano ejemplar. Flavio Valerio Constantino era un hombre de grandes contradicciones: pasó de soldado a brillante general y después a político astuto y taimado. Pero ¿era también un hombre de fe sincera? ¿Un auténtico convertido al Dios cristiano? ¿O era en realidad un oportunista egoísta y un genio del mal? Para entender su carácter son imprescindibles las fuentes antiguas: los autores paganos son muy críticos con él, mientras que los autores cristianos, en especial Eusebio, obispo de Cesarea, y Lactancio, escriben hagiografías muy parciales, casi himnos de alabanza. A pesar de la naturaleza conflictiva de las fuentes, surge un retrato claro de las acciones del emperador.

Para conservar el poder y al mismo tiempo establecer la eminencia de la religión cristiana, no necesitaba tanto las virtudes cristianas de sumisión, paz y confianza, como las romanas de crueldad, ambición y firmeza. Quienes al final fallarían en la aplicación de estas características no serían los enemigos políticos de Constantino, sino los parientes más cercanos de su propia familia.

CUATRO EMPERADORES

En el siglo III el mundo romano estaba en crisis. En cincuenta años (235-285) hubo no menos de veinte emperadores, y todos cayeron en rápida sucesión o asesinados o en el campo de batalla. Pero no sólo el gobierno era inestable, también la seguridad del imperio estaba en su peor momento. En 251 los godos, procedentes del norte del Mar Negro, penetraron en las fortalezas, torres de vigilancia y fortificaciones de toda la frontera del Danubio; derrotaron al emperador Decio y saquearon Atenas. En 259, dos tribus germanas, los alamanes y los jutos, se abrieron paso a través de la misma frontera e invadieron Italia. El peor año quizá fuera 260: los francos abrieron una brecha en la frontera del Rin, recorrieron la Galia saqueando todo lo que encontraban a su paso y arrasaron Tarraco. Pero hubo acontecimientos peores en la frontera oriental. El emperador Valeriano fue capturado por los persas, esclavizado y obligado a vivir inclinado el resto de su vida, para que el rey Sapor pudiera apoyarse en su espalda cuando montaba a caballo. Aunque Valeriano murió en cautividad, en cierto sentido siguió viviendo: como si fuera una macabra inversión de la deificación, su cadáver fue disecado y colocado en un templo persa como advertencia para futuros embajadores romanos. Por espeluznantes que fueran estos hechos, los romanos descubrirían que les esperaba algo peor.

Las provincias romanas de Britania, la Galia e Hispania se independizaron del imperio durante casi quince años y en 272 los romanos abandonaron permanentemente la provincia de Dacia (la actual Rumania). Puede que la ofensiva más extraordinaria que se lanzó contra Roma fuese la de Palmira, una ciudad rica y semiindependiente de la frontera de la Siria romana. Cuando murió su rey, Septimio Odenato, tomó el poder su esposa, la reina Zenobia. Famosa por su extraordinaria belleza, intelecto y castidad, organizó y dirigió la conquista del oriente romano: Egipto, Palestina, Siria, Mesopotamia y muchas provincias de Asia Menor cayeron bajo su dominio; luego proclamó emperador a su hijo y ella adoptó el título de Augusta.

Los romanos combatieron en todos los frentes. El emperador con más éxito fue Aureliano (gobernó de 270 a 275). En sólo cinco brillantes años recuperó el Mediterráneo oriental, derrotó a Zenobia y la llevó a Roma como trofeo de su desfile triunfal. Pero la restauración del oriente romano sólo fue uno de los muchos logros extraordinarios del corto gobierno de Aureliano. También expulsó a los invasores germanos de Italia, les obligó a pasar al otro lado de las fronteras septentrionales y firmó la paz con ellos. Luego se dedicó a recuperar las provincias escindidas de Britania, la Galia e Hispania.

Pero a pesar de toda su gloria, estas hazañas no podían ocultar lo que tan evidente era en el siglo III: la vulnerabilidad de Roma. La ambivalencia de la situación quedó muy bien resumida en el gran edificio legado por Aureliano. Por primera vez en la historia del imperio, el emperador creyó necesario rodear y proteger Roma con una inmensa muralla, que fue terminada tras su muerte por el emperador Probo (otro emperador victorioso de este período) y aún se conserva en parte. Pero en 285 llegó al poder un hombre que devolvió la seguridad a todo el imperio.

Como muchos emperadores del siglo III, Cayo Aurelio Valerio Diocleciano no procedía de la oligarquía senatorial y política, sino que era un soldado de baja cuna de una familia de provincias que había ascendido en las jerarquías militares. Había pasado la mayor parte de su vida, no en la metrópoli, sino en las fronteras; de hecho, sólo fue a la capital imperial una vez en toda su vida. Quizá fueran sus experiencias en el Danubio lo que le convenció de la importancia de la necesidad de reformar el imperio si quería superar las últimas décadas de crisis. Lo cierto es que se dedicó a la reorganización con extraordinaria energía. Sus reformas se centraron en la economía y en el ejército.

La nómina oficial del ejército, la notitia dignitatum, muestra que reforzó las fronteras creando nuevas legiones. Puso al ejército bajo una autoridad centralizada y mejoró la paga y los pertrechos de los soldados. Para asegurar la financiación del ejército, la economía del imperio necesitaba también una revisión completa. Durante el siglo III se había depreciado tanto la moneda romana que el imperio había vuelto al intercambio de productos. Diocleciano aumentó el peso y el valor de las monedas de oro y plata y las hizo uniformes. También afrontó el problema de la inflación y promulgó una legislación social rígida para que los ingresos fiscales aumentaran satisfactoria y sistemáticamente. En el ínterin estableció la costumbre de calcular un presupuesto para el funcionamiento de todo el imperio[5].

Finalmente, reorganizó las provincias. Para mejorar la administración, las dividió en pequeñas regiones, que a su vez fueron agrupadas en doce grandes unidades administrativas, llamadas diócesis. El nuevo sistema permitió una supervisión más minuciosa y la reactivación de la ley y la economía por mediación de los gobernadores locales y de su estado mayor. Sin embargo, estas impresionantes e innovadoras medidas no fueron su hazaña más celebrada. La gran idea por la que Diocleciano pasaría a la historia fue que el primero de marzo de 293 creó una asamblea de cuatro emperadores para gobernar el mundo romano. Diocleciano fue el primer emperador que admitió que gobernar el imperio era un trabajo demasiado grande para un solo hombre.

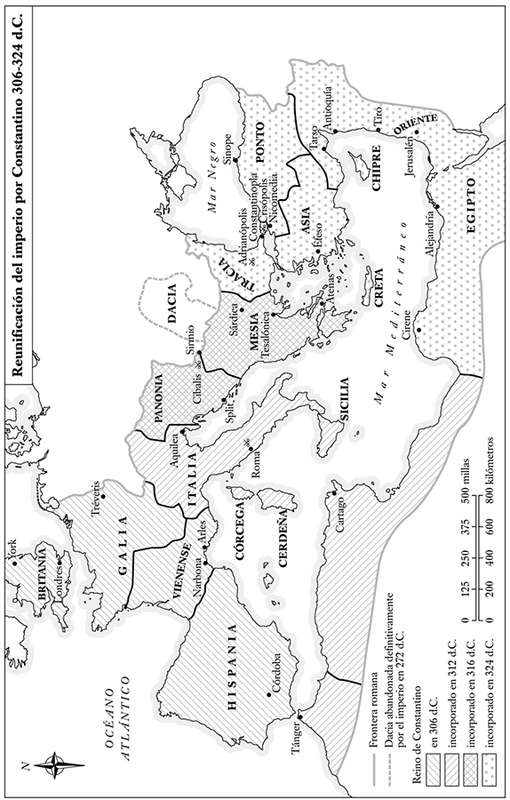

La tetrarquía funcionaba como sigue: los dos emperadores más antiguos recibían el título de Augusto; Diocleciano gobernaba la mitad oriental del imperio y su colega Marco Aurelio Valerio Maximiano la mitad occidental. Cada Augusto nombraba a un colega más joven y estos dos últimos recibían el título de César. Cayo Galerio Valerio Máximo estuvo con Diocleciano en el este y Flavio Valerio Constancio, el padre de Constantino, ayudaba a Maximiano en el oeste. Los cuatro residían en centros imperiales significativamente cerca de las fronteras de Roma (véase el mapa de la pág. 322). La residencia de Diocleciano estaba en Nicomedia (hoy Izmit, en Turquía), y la de Galerio en Tesalónica (Grecia), mientras que Maximiano vivía en Sirmio (hoy Mitrovitz, en Croacia), y Constantino en Tréveris (Alemania). De esta manera, la presencia del emperador de Roma era perceptible en varias zonas al mismo tiempo.

Para aumentar el prestigio y la dignidad de los cuatro emperadores, la clave era la uniformidad. Cada ciudad tenía un palacio imperial, una sala de audiencias y un hipódromo; cada emperador tenía su estado mayor, su corte y su guardia militar. La corte de Diocleciano en Nicomedia reflejaba el estilo de las cortes de los gobernadores orientales. Los súbditos rendían homenaje llamando «señor» al emperador y postrándose ante él. Durante el gobierno de los cuatro emperadores los indicios de despotismo fueron mucho más manifiestos[6]. Pero aún hubo otro ejemplo clave de la severa naturaleza del sistema tetrárquico. Tenemos una pista en los nombres que adoptaban los emperadores para subrayar la base casi divina de su autoridad: Diocleciano fue Jove (es decir, Júpiter), y Maximiano Herculio (por el de los Doce Trabajos). El andamio que sostenía el nuevo régimen era ostentosamente antiguo, tradicional y pagano. Pero en el empeño de Diocleciano por la uniformidad había un problema.

La única política de reorganización por la que Diocleciano tiene mala fama fue la represión de los cristianos. ¿Por qué suponían una amenaza? Durante toda la historia del imperio, el favor de los dioses fue primordial para su creación y supervivencia. Con la expansión de las conquistas habían entrado nuevos cultos y religiones. La Roma cosmopolita no sólo toleraba las nuevas religiones, sino que les daba la bienvenida: conforme aumentaban los ciudadanos romanos, sus creencias se incorporaban al panteón local. Cibeles de Asia Menor, Mitra de Persia, Isis y Serapis de Egipto, Tanit de Cartago: estos dioses y sus cultos llegaron a Roma y allí fueron adorados y adoptaron formas romanas. Además, su aceptación por Roma significaba que la religión en cuestión crecía. El mensaje que su incorporación enviaba estaba claro: incluso los dioses de los antiguos enemigos de Roma la favorecían ahora. El proceso sirvió para consolidar la lealtad al imperio.

Claro que había un límite para este espíritu de tolerancia a las nuevas religiones, una línea que nunca debía cruzarse. Unos cuantos cultos menores e individuales no suponían ninguna amenaza para el control estatal de la religión, sino que más bien parecían enriquecerlo. Pero la formación de una comunidad organizada alternativa sí suponía una amenaza[7]. Los romanos detestaban el cristianismo porque pensaban que adorar a un solo dios era peligrosamente exclusivista. Era un rechazo de todo lo que significaba ser romano. Al negarse a adorar a los dioses romanos, los cristianos repudiaban la raza y el orden romanos. Pero el cristianismo suponía una amenaza aún mayor. Tras décadas de crisis, la «paz de los dioses», el contrato tácito por el que los dioses romanos presidían con benevolencia el imperio a cambio de recibir culto, era algo más que un trofeo bien guardado. De él dependía la estabilidad de todo el imperio. Era fundamental para reconstruir la seguridad. La lealtad al Dios cristiano ponía en peligro esta seguridad. Las épocas de mayores crisis acarreaban las mayores represiones.

La primera persecución contra los cristianos a escala imperial tuvo lugar en 250. Con las fronteras septentrionales del imperio amenazadas por los godos, el emperador Decio ordenó un sacrificio general en su honor. Quería asegurarse la protección de los dioses. Se expidieron certificados de sacrificio a todos los ciudadanos para que demostraran que habían participado. Los cristianos que se negaron fueron castigados con la tortura y la ejecución. Las persecuciones terminaron, pero el problema no. Cuarenta años después, bajo el régimen uniforme de los cuatro emperadores, el control romano de la fe fue aún mayor. La tradición, la disciplina y el respeto por los antiguos dioses fueron las auténticas piedras angulares de las reformas de Diocleciano y de la renovación del imperio. No había sitio para los disidentes. No es de extrañar que sólo fuera cuestión de tiempo que saltara la chispa y el problema de los cristianos estallara violentamente de nuevo.

En 299 Diocleciano supo que los sacerdotes habían intentado descubrir signos favorables de los dioses. Como fueran incapaces de encontrar buenos augurios, culparon de su fracaso a unos soldados cristianos que habían hecho la señal de la cruz. La reacción resultante fue contundente. Diocleciano ordenó una purga del ejército. Tras intentar erradicar el cristianismo, cambió de táctica y trató de prohibir su práctica. Ordenó a la Guardia Pretoriana de Nicomedia que quemara la iglesia local y luego, cuando las llamas se apagaron, ordenó a sus soldados que cogieran hachas y palancas y la destruyeran hasta los cimientos.

A continuación promulgó un edicto de validez imperial: los lugares de reunión de los cristianos debían ser destruidos, sus libros sagrados quemados y los cristianos que desempeñaran algún cargo público, despedidos. Al despojar a los cristianos de su posición social, les despojaban de su legitimidad. Por tanto podían ser condenados a una ejecución sumaria y a la tortura. Los cristianos libertos podían ser esclavizados de nuevo. Finalmente, el obispo de Nicomedia fue decapitado y muchos otros encarcelados y torturados. Al acabar con el cristianismo, los perseguidores trataban de fomentar su religión tradicional. Pero en realidad esta política no tuvo apoyo popular. Sólo sirvió para confirmar la extensión y organización del cristianismo. La campaña había sido un sangriento y violento fracaso de un régimen por lo demás eficiente[8]. Diocleciano dio por finalizadas las persecuciones en 305, dos años después de su comienzo.

Aquel mismo año Diocleciano se retiró a su magnífico palacio costero de Spalatum (hoy Split, en Croacia), cuya estructura se conserva en la actualidad en forma de ciudad medieval. Fue el primero y único emperador romano que abdicó voluntariamente. Su severa y autoritaria reforma estaba concluida y ahora podía disfrutar de los placeres de la costa dálmata sin preocupaciones. Al menos eso esperaba. Pero con su retiro, la eficacia de la tetrarquía que había inventado empezó a decaer.

Diocleciano quería que el sistema no sólo se ocupara del tema de la seguridad, sino que consiguiera terminar con los rápidos y desestabilizadores cambios de emperador. El nombramiento de dos Césares subordinados a dos Augustos había dejado claros y en orden los medios de sucesión, y así esperaba disuadir a los usurpadores. Aunque las demás reformas fueron innovadoras y satisfactorias, el sistema fue un completo fracaso. Lo único que creó fue más disputas por el poder, un maremágnum de rivalidades y competición. Pronto se vio que lo único que mantenía unidos a los cuatro emperadores era el consentimiento de los otros. En cuanto éste se disolvió, la tetrarquía se desplomó como un castillo de naipes[9].

El primero de mayo de 305, en las ceremonias de sucesión, aparecieron las grietas. Cuando los Césares anteriores, Constancio y Galerio, pasaron a ser Augustos y ocuparon el lugar de Maximiano y Diocleciano, había un joven en la ceremonia de oriente que abrigaba grandes esperanzas de ser nombrado César. Pero no fue el nombre de Constantino, el hijo de Constancio, el que Diocleciano leyó en voz alta, sino el de Maximino Daya, un militar de Iliria, curtido y vehementemente anticristiano. El desengañado Constantino tenía motivos para ponerse furioso. No sólo era el hijo de un césar, sino también un hombre de considerables méritos. Había demostrado su valía en el campo de batalla contra los persas en la frontera oriental y en el norte contra los sármatas. Cuando su padre fue enviado a la Galia y Britania, se había quedado en la corte de Diocleciano. Era un militar de alta graduación, pero sus merecimientos daban para mucho más. En el nido de víboras de la política y la vida cortesana había aprendido también a disimular con inteligencia. Esta habilidad desde luego le sería útil en la ceremonia de sucesión. Pero no fue el único candidato que se vio injustamente relegado.

En la corte occidental de Milán, el mismo día, se estaba celebrando la misma ceremonia para nombrar al nuevo César de occidente. Marco Aurelio Valerio Magencio, hijo de Maximiano, el Augusto de occidente, fue relegado en beneficio de otro capacitado general llamado Flavio Valerio Severo. Magencio tenía razones para estar más que resentido por no haber conseguido el cargo. El nombramiento de Daya en oriente podía ser comprensible: tenía conexiones allí y era un general de confianza y amigo de Galerio. Pero ¿no tenía Magencio, como hijo de Maximiano, el anterior Augusto, más derecho que Severo a ser César en occidente? La decepción dio paso a la sospecha. Severo, como Daya, era amigo de Galerio. ¿No reflejarían estos nombramientos algo más siniestro? ¿Acaso el Augusto oriental tenía planes para controlar también occidente? El nuevo nombramiento sólo planteaba preguntas sin respuesta. Aunque los ambiciosos Constantino y Magencio todavía no lo sabían aún, se les presentarían oportunidades para resarcirse del desaire, y no tardarían mucho en llegar. La tetrarquía acabaría disolviéndose.

Según algunas fuentes, la primera escisión se produjo entre los dos nuevos Augustos. Puede que Constancio temiera que su hijo se convirtiera en un rehén político en la corte del Augusto occidental. Lo cierto es que envió un despacho a Galerio solicitando que permitiera a Constantino unirse a sus tropas para restablecer el orden en la Galia y Britania. Galerio era reacio a hacerlo. Puede que también supiera que podría manejar al otro Augusto mientras su hijo estuviera en la corte oriental. Tras varias peticiones, Galerio transigió, manteniendo la apariencia de armonía entre los dos gobernantes principales. Pero por detrás de la pantomima de cooperación, o eso cuenta la leyenda, había comenzado a planear la caída de Constantino. Galerio había ordenado a Severo que interceptara al joven Constantino y lo matara. La trampa estaba preparada.

Constantino se enteró del plan en seguida. Una noche esperó hasta que Galerio se retiró a sus aposentos y huyó de madrugada. Durante el largo viaje hacia occidente, burló a sus perseguidores mutilando los caballos del servicio imperial que encontraba por el camino. Constantino despistó así a los sicarios. Era un hombre alto, fuerte y atlético; cabalgando día y noche se reunió con su padre en Boulogne, en la Galia, y llegó a tiempo de ayudarle en la última campaña, una expedición a Britania cruzando el canal de la Mancha[10].

La guerra contra los pictos resultó una gran victoria y el papel de Constantino en ella fue fundamental.

Por su valor le fue concedido el título de Británico Máximo. La popularidad que consiguió entre el ejército en Britania le resultaría de gran ayuda en el futuro. Aunque quizá igual de influyente fuera lo que vio allí. Su padre era un emperador muy diferente de los gobernantes orientales, Diocleciano y Galerio. Había cumplido el edicto de Diocleciano relativo a perseguir a los cristianos, pero sólo sobre el papel; había ordenado la destrucción de algunas iglesias, pero su reputación no se basó en esta acción; por el contrario, fue recordado por proteger a los cristianos de la brutalidad que había presenciado en oriente. Esta actitud no se debía a su bondad de corazón; Constancio era un general ilírico, avezado e insensible. Su decisión procedía de un sencillo juicio político: entendió que perseguir a los cristianos no le ayudaría a gobernar el oeste de Europa.

Por desgracia para su hijo, el tiempo que pasaron juntos fue breve. El 25 de julio de 306 murió Constancio prematuramente en Eboracum (actualmente York). La causa de la muerte quizá fuese la leucemia y un posible indicio podría ser el sobrenombre que se le dio a título póstumo: «el Pálido». Antes de morir llevó a cabo una última y primordial acción. Según Constantino, su padre le nombró Augusto de Occidente. Fue una decisión polémica, ya que Constancio ni siquiera había consultado al otro emperador, y menos a Galerio. A pesar de todo, el ejército, sin pensárselo dos veces, proclamó nuevo Augusto de Occidente al popular Constantino, con lo que la tetrarquía de Diocleciano naufragó. Constantino había asomado la oreja.

Aunque Galerio, el Augusto del imperio de Oriente, se vio obligado a aceptar el ascenso de Constantino, le envió una túnica púrpura reconociéndole, no nuevo Augusto, sino César. Para Augusto de Occidente nombró a Severo. Pero la degradación de Constantino no podía esconder la nueva realidad del imperio. La tetrarquía sólo era un barniz temporal. Los cuatro emperadores en realidad estaban enzarzados en una guerra encubierta para conseguir más poder individual. Durante los seis años siguientes, esta guerra oculta se convirtió ocasionalmente en guerra civil abierta. El relegado Magencio fue el primero en hacer un movimiento. Sacó del retiro a su padre Maximiano, se ganó a la Guardia Pretoriana de Roma y en 307 se proclamó Augusto con autoridad sobre Roma, Italia, Córcega, Cerdeña, Sicilia y el norte de África. Galerio envió a Severo para sofocar la revuelta, pero Severo fue incapaz de vencer a las fuerzas combinadas de Magencio y Maximiano. Las tropas que pudo reunir desertaron a las puertas de Roma y Severo fue capturado, obligado a abdicar y luego ejecutado en Tres Tabernas, en las afueras de Roma, el año 307.

Desde su palacio imperial de Tréveris, Constantino había observado de cerca estos sucesos. Para mantener su posición en el inestable equilibrio del poder, incluso se había aliado con Magencio y su padre. Esta alianza se selló con el casamiento de Constantino con Fausta, la hermana de Magencio. Pero esta alianza entre los tres hombres se rompió demasiado pronto de la manera más espectacular. Primero, Magencio fue declarado tirano y usurpador (Constantino, Daya, Galerio y el recién nombrado Licinio estuvieron de acuerdo en tanto que titulares legítimos). Maximiano se separó de su hijo, pero no tardó en volver a jugarse la suerte y se volvió también contra su yerno, para hacerse con el trono del imperio de Occidente. Esta rebelión obligó a Constantino a entrar en la guerra civil. En Arles derrotó a Maximiano, que se ahorcó al poco tiempo. La respuesta de Magencio al enterarse de la muerte de su padre fue inequívoca. Primero ordenó la deificación de Maximiano, luego destruyó las estatuas e imágenes de Constantino, los símbolos por los que era reconocido como emperador legítimo, y después declaró la guerra a su antiguo aliado. Dijo que quería vengar la muerte de su padre[11].

En 311 murió Galerio y con él los últimos vestigios de la tetrarquía. El final de este famoso perseguidor de cristianos fue celebrado con truculencia por el historiador Eusebio. Los genitales del obeso emperador estaban cubiertos de inflamaciones y llagas supurantes. Su cuerpo enfermo y de baja estofa apestaba. Los médicos que no supieron curarle fueron ejecutados sumariamente[12]. ¿Lo estaban castigando por sus pecados contra los cristianos? Quizá fuera ésta la conclusión aportada por el mismo Galerio: en su último edicto, redactado en los últimos días de su vida, renunció a la política de persecución cristiana. Las tornas estaban cambiando. Pero poco recelaba que aquel cambio representaría una de las más importantes revoluciones de la historia.

La muerte de Galerio dejó a Daya y a Licinio solos en la disputa por el control de Oriente. En Occidente también había dos protagonistas en escena: el usurpador Magencio y su cuñado Constantino. Este último estaba dispuesto a quedarse en solitario con el gobierno de la mitad occidental del imperio. Pero quería luchar en el bando de la legitimidad y el derecho. Su objetivo público era «vengar al Estado a costa del tirano y toda su facción». De hecho, su biógrafo y panegirista cristiano, Eusebio, describió la guerra de Constantino como «una empresa de liberación»[13].

En realidad, Constantino sólo quería eliminar a sus rivales. Entre los escombros de la tetrarquía pujaría por el poder en solitario. Pero de las semillas de aquella ambición surgiría uno de los momentos más significativos de la historia europea. Las consecuencias de la guerra en el oeste no sólo decidirían la suerte del imperio, sino que alterarían la del mundo.

EL PUENTE MILVIO

Los rumores se filtraban en Roma y llegaban a oídos de Constantino. El tirano y usurpador Magencio era la encarnación del mal, practicaba la hechicería y hacía sacrificios humanos. Le gustaba secuestrar y violar a las mujeres casadas. En una ocasión, el prefecto de la ciudad fue amenazado por oficiales pretorianos para que le permitieran secuestrar a su esposa y llevarla ante Magencio. Pero cuando los guardias echaron la puerta abajo, descubrieron que había preferido apuñalarse a entregar su virtud al sedicente emperador. Magencio era igual de brutal con los ciudadanos de Roma en general: cuando organizaban protestas, no se molestaba en responder, sino que enviaba a los pretorianos a matarlos. Al menos éste es el retrato que nos ha legado Eusebio[14]. Su obra, tendenciosa e impregnada de cristianismo y escrita más de veinticinco años después de estos sucesos para exaltar a Constantino frente a sus enemigos, no debe tomarse al pie de la letra. El hecho es que en el preludio de la guerra de 312, Magencio llevaba ya seis años gobernando. Algo debió de hacer bien.

Magencio sabía qué medidas tomar para que los romanos volvieran a sentirse orgullosos de sí mismos. En 306 Roma estaba en decadencia, era una sombra de lo que había sido. Los cuatro emperadores apenas pisaban la ciudad. Mientras ellos recorrían las nuevas ciudades imperiales de las fronteras, Roma yacía olvidada porque estaba lejos de los caminos habituales. En realidad, Roma e Italia podían quejarse de ser tratadas como cualquier otra provincia. El año anterior a la entronización de Magencio, los italianos habían perdido el privilegio que les eximía de pagar impuestos, del que habían disfrutado durante casi quinientos años. Los senadores también habían tenido que adaptarse mentalmente a los nuevos tiempos: el Senado y el emperador se habían separado; los senadores habían sido eclipsados por el ejército. Ahora los emperadores se forjaban en los campos de batalla de las fronteras y no en el Senado. Los romanos se sentían cada vez más como si estuvieran viviendo, no en la gran capital de un brillante imperio, sino en un lugar atrasado, en una antigua ciudad para turistas, y a la que decididamente le faltaba vitalidad[15]. Hasta que Magencio comenzó su campaña. Él no tenía reparos en admitir que era filorromano.

Las monedas de su ilegítimo gobierno muestran cómo quería restaurar la gloria de Roma. Su lema político era la Romanitas, la Romanidad. Como pagano, apeló al pasado religioso de Roma. Después de todo, era sede de todos los dioses que los romanos habían recogido en todos los rincones del imperio. Por todas partes había pruebas abundantes de esta extraordinaria herencia: además de los templos, estatuas, altares y mausoleos imperiales que tenían siglos de antigüedad, había santuarios dedicados a deidades locales en todas las esquinas de todos los barrios. Magencio no sólo reivindicó la dignidad de la historia antigua de Roma, sino que la impulsó dando a la ciudad un nuevo aspecto. Era un constructor prolífico y autorizó un nuevo palacio cerca de la Vía Apia, un enorme hipódromo con capacidad para 15 000 espectadores sentados y su mayor hazaña arquitectónica, la Basílica Nueva. Decorada con mármol y con delicadas molduras de yeso, esta sala de gobierno podía presumir de tener la mayor bóveda de la ciudad. Al dejar de esta manera su huella en Roma, Magencio trataba de asegurar su legitimidad como emperador de Occidente. Pero su atractivo estaba ya muy menguado en 312.

Los edificios que levantó costaron una fortuna. Además, tenía que buscar dinero para mantener a los ejércitos que le protegían de los emperadores legítimos. Y lo que Roma no tenía era dinero. La ciudad, gobernada por un usurpador, estaba aislada de los recursos del resto del imperio. En consecuencia, los romanos se vieron obligados a vivir por sus propios medios; los ingresos de las provincias se agotaron. Para poder pagarlo todo, Magencio gravó fiscalmente a toda la población y obligó a los senadores y terratenientes a contribuir al tesoro público con donaciones de dinero. Para empeorar las cosas, otro usurpador, Domicio Alejandro, se había apoderado del norte de África, eliminando así la principal fuente de cereal de Roma. La escasez de alimentos provocó revueltas y toda la cólera de los que protestaban iba contra Magencio. Para mantener el control de la ciudad, Magencio recurrió a la represión y Roma empezó a parecerse más a un estado policíaco que a una gloriosa reencarnación de la Ciudad Eterna. Pero el creciente caos de Roma era música celestial para un hombre. Se trataba del hombre al que Magencio llamaba «hijo de puta»; el hombre cuyas efigies había destruido por celos; el hombre al que detestaba por haber sido causante de la muerte de su padre. Era el hombre que en aquel momento estaba atravesando los Alpes con un ejército para «liberar» y «rescatar» a la afligida Roma.

A los consejeros de Constantino no les había sentado muy bien la campaña de su general. Influidos por sacerdotes paganos, estaban temerosos y vacilantes, y advirtieron a Constantino que la invasión de Italia no presagiaba nada bueno. Tenían sus razones: podían señalar que Constantino había dejado tres cuartas partes de su ejército para proteger de los francos la frontera del Rin, y que iba a enfrentarse al ejército de 100 000 soldados de Magencio (más tropas auxiliares de Sicilia y África) con sólo 40 000 hombres, según nuestra fuente más antigua[16].

Constantino no opinaba como ellos. Puede que sus soldados fueran inferiores en número, pero habían combatido en la Galia y en Britania, y tenían la ventaja de estar curtidos en la batalla y listos para la guerra, ventaja que resultaría altamente efectiva. Tras sortear el paso del monte Cenis, Constantino y su ejército entraron en Italia y pronto derrotaron a los tres ejércitos que habían enviado para frenarles. En octubre, Constantino había bajado por la Vía Flaminia y llegado con sus tropas a Saxa Rubra, a 15 kilómetros al norte de Roma. Pero la composición del ejército que acampó era ligeramente inusual.

Además de los oficiales y consejeros militares, el círculo íntimo de Constantino incluía también cristianos. Aunque Magencio, a pesar de lo que dice Eusebio en su Vida de Constantino, no era un fanático perseguidor de cristianos, éstos tenían sus razones para odiarle. Había desterrado de Roma a tres obispos y no había devuelto las propiedades confiscadas durante las persecuciones de Diocleciano, en 303-305. Sin embargo, Constantino era un gobernante mucho más solidario, al menos superficialmente. No era cristiano, pero en Britania y la Galia anuló en 306 el edicto de Diocleciano sobre la destrucción de las iglesias y devolvió a los cristianos la libertad de culto[17]. Su actitud tolerante mereció las simpatías de algunos cristianos de buena familia, que habían ido a Tréveris para leerle sus obras y ahora formaban un pequeño grupo que viajaba con él en campaña. Se cree que uno de ellos era Ossio, el obispo de Córdoba. Es posible que otro fuera un influyente hombre de setenta años llamado Lactancio.

Norteafricano de nacimiento, Lucio Cecilio Firmiano Lactancio había sentido en sus carnes las persecuciones anticristianas. De joven había viajado a Nicomedia, donde se convirtió al cristianismo, y fue llamado a la corte de Diocleciano por el emperador como profesor de retórica. Pero durante la violencia de 303-305 perdió su puesto y para salvar la vida huyó a Tréveris, a la corte occidental de Constantino. Conoció al emperador, compuso entre 308 y 309 una obra cristiana titulada Divine institutes (la dedicó a Constantino) y más tarde fue preceptor del hijo de Constantino, Flavio Julio Crispo, a quien el emperador había engendrado con una amante antes de casarse con Fausta. Si se encontraba entonces en el campamento de Constantino, estaría probablemente aguardando el momento oportuno. Los cristianos del séquito del emperador sin duda se sentían contentos de estar a su lado, pero también trataban de mejorar el apoyo y la influencia que habían conseguido con los años. Lo único que necesitaban era una oportunidad. Llegara cuando llegara y como llegara, al menos estarían en condiciones de saltar.

Al sur del campamento de Constantino, también Magencio estaba rodeado de sacerdotes. Pero a diferencia de los del campamento enemigo, eran sacerdotes paganos y, a diferencia de los cristianos, acaparaban la atención del emperador. El 27 de octubre de 312, víspera de la batalla, Magencio estaba aterrorizado. Estaba tan ansioso por saber si tendría suficiente apoyo del pueblo romano para asegurar la victoria que se volvió a sus sacerdotes y les pidió que consultaran los augurios. Necesitaba desesperadamente su confianza para sostenerse; sólo una señal de los dioses tradicionales de Roma podía conseguirlo. Los sacerdotes abrieron el vientre de un animal joven, hurgaron dentro de su cuerpo y palparon los intestinos. Las noticias no eran buenas.

Los augurios, según cuentan, indicaban que el enemigo de Roma sería derrotado[18]. En el templo, el ambiente estaba tenso. Es razonable imaginar que un senador o un cortesano del grupo reunido, desesperado por evitar el hundimiento total de la moral del emperador, rompiera el hielo con mucho tacto. Seguro que el enemigo de Roma era Constantino. Seguro que él sería el derrotado. Al menos fue así como Magencio prefirió interpretar el anuncio de los sacerdotes. La corte imperial dejó escapar un suspiro de alivio. Sin duda tenían motivos para sentir confianza en su proyecto. Además de contar con más soldados, habían ideado un astuto plan para hacer fracasar el ataque de Constantino a la ciudad.

Para tomar Roma por el norte, Constantino y su ejército tenían que cruzar el Tíber por el puente Milvio (una versión actual señala el lugar donde se encontraba el original). Magencio y sus consejeros militares lo convirtieron en el puntal de su defensa de la ciudad. Magencio ordenó que destruyeran parte del puente para que el enemigo no lo pudiera cruzar fácilmente, al mismo tiempo que ordenaba construir un puente flotante provisional. Crucialmente, se hizo con dos secciones unidas por el centro por clavijas de hierro. Las fuerzas de Magencio podrían utilizar este puente para enfrentarse a Constantino. Pero si el ejército de Constantino obligaba a Magencio a retirarse, los defensores de Roma volverían a cruzar el río y contraatacarían con fuerza demoledora: quitarían las clavijas, el puente se hundiría y así impedirían que Constantino les persiguiera. Desde la orilla sur del Tíber verían caer al río a los enemigos de Roma[19].

A pesar de lo potencialmente brillante que era esta arma secreta, Constantino y su ejército estaban a punto de ganar una gran ventaja psicológica. Esta ventaja transformaría espectacularmente la suerte del impaciente Constantino, aunque sus tropas fueran inferiores en número. Sería uno de los momentos fundamentales de la historia, pero también uno de los más polémicos.

Antes de que comenzara la batalla, Constantino tuvo una visión. Según Eusebio, a mediodía, bajo un brillante cielo azul, el general vio una cruz resplandeciente con una inscripción encima: «Con este signo vencerás». Otra versión cuenta que el mismo Cristo apareció con la cruz y que la promesa fue cantada por ángeles[20].

Los historiadores modernos, recelosos de que Eusebio describiera este extraordinario momento con gran detalle en su Vida de Constantino, pero ni siquiera lo mencionara en su Historia eclesiástica, han sugerido explicaciones más racionales. Puede que la visión fuera un hecho astronómico natural que produjo un halo; quizá Constantino viera un meteorito (hay indicios de que aterrizó uno en esa zona de Italia en aquella misma época). Pero lo que vio exactamente quizá sea menos importante que su interpretación. Buscando desesperadamente una explicación, Constantino apeló a los sacerdotes cristianos de su séquito. El que estuviera presente, Ossio o Lactancio, vio la oportunidad y la aprovechó al máximo. Era una señal de Dios, dijo. La señal de que Él había elegido a Constantino para derrotar al tirano Magencio[21].

Según Eusebio, Constantino estaba convencido de que le decían la verdad. Quizá sencillamente estaba predispuesto y con ganas de convertirse. Con toda su experiencia militar, sabía que ahora se enfrentaba a una de las batallas más decisivas de su vida. Estaba lanzando a sus soldados contra una fuerza muy superior y arriesgándolo todo para conquistar la única ciudad que ningún invasor extranjero, ni siquiera Aníbal, había conquistado. Necesitaba depositar su confianza en alguien o en algo. Necesitaba creer que a cambio de su devoción habría un dios protegiéndoles a él y a su ejército. Apolo y el culto monoteísta del Sol Invicto habían desempeñado ese papel en otra ocasión: dos años antes Constantino había tenido otra visión en un santuario de Apolo de la Galia o de Britania[22]. En consecuencia, desde el año 310 Constantino hizo que en sus monedas se grabara la leyenda Sol Invictus. Pero ahora esa deidad pagana iba a ser reemplazada en su pensamiento por el Dios cristiano. Pues cuando preguntó a sus consejeros por lo sucedido, descubrió que las explicaciones cristianas le resultaban más convincentes. Constantino se había convertido.

Es probable que los sacerdotes cristianos ni siquiera imaginasen la suerte que habían tenido. Unidos al séquito de alguien propenso a convertirse, habían estado en el momento y en el lugar oportunos. Por fin iba a haber un emperador que además de escucharles les obedeciera.

Constantino no perdió el tiempo. Poco antes de la batalla cambió radicalmente de planes. Ordenó a todos los soldados que escribieran en sus escudos con pintura blanca dos letras griegas superpuestas, la ji (X) y la ro (P): el crismón o monograma de Jesucristo. (Según escribió Lactancio cuatro años después del suceso, Constantino había recibido estas instrucciones en un sueño, antes de la batalla.) Aunque puede que algunos de los hombres fueran cristianos, es probable que la mayoría no lo fuera, así que a muchos debió de resultarles sorprendente que su jefe les pidiera que abandonaran a sus dioses tradicionales. En el momento crítico que precede al combate, cuando el temor es más violento y las supersticiones están a flor de piel, la orden del emperador debió de amedrentarles aún más. Es posible que Constantino llegara incluso a ordenar a los herreros que adaptaran los viejos estandartes romanos. Es posible que incluso el símbolo del ejército se modificara para que pareciera una cruz[23]. El general estaba dispuesto a hacer la mayor apuesta de su vida: librar una batalla bajo el signo y la protección de Dios.

El 28 de octubre de 312, las fuerzas de Constantino y de Magencio se enfrentaron en una extensa llanura situada delante del puente Milvio. Magencio había optado al principio por quedarse en la ciudad, pero animado por el buen augurio de sus sacerdotes, cruzó el Tíber con sus hombres por el puente de madera provisional. Su frágil moral sufrió un duro golpe cuando vio una bandada de búhos posándose sobre las murallas de la ciudad[24]. Este augurio fue todo un símbolo de los sucesos que siguieron. La amplia y espaciosa llanura favorecía a la caballería de Constantino. Rodeando sus flancos, sembraron la confusión en el ejército enemigo. La verdad es que nunca habían estado muy convencidos de que debieran combatir por Magencio. Los soldados que combatieron cayeron bajo los cascos de los caballos o aplastados por la infantería que les seguía. Lentamente pero sin titubeos, el ejército de Constantino obligó a los defensores de Roma a retirarse al otro lado del Tíber.

Total y repentinamente desmoralizados, los soldados de Magencio dieron media vuelta y huyeron, aunque no corrieron tanto como su propio general. Puede que se consolaran pensando que al menos podrían llegar al puente provisional y refugiarse en la ciudad. Pero Magencio y sus generales habían calculado mal la efectividad de su plan B. El puente provisional no podía soportar el peso de los soldados en retirada y a los ingenieros encargados de quitar las clavijas les entró el pánico. Espoleados por el miedo o por simple incompetencia, quitaron las clavijas demasiado pronto.

Toda la estructura se derrumbó espectacularmente. Unos soldados cayeron en confuso montón al río y se ahogaron. Otros, desesperados por salvarse, trataron de cruzar por el otro puente, pero el camino era demasiado estrecho y murieron aplastados. Cuando menguó el caos de la derrota, las orillas del Tíber estaban sembradas de miles de cadáveres anónimos. Uno era reconocible por el uniforme de alto rango. Era Magencio.

El general Constantino había conseguido su mayor victoria militar. Ahora era el único gobernante del imperio occidental y había conseguido el golpe de gracia con el favor, la protección y el patrocinio del Dios cristiano. Al parecer, le debía a Él el triunfo. Pero la conversión personal de Constantino, si realmente se había convertido ya, había sido la parte fácil. Cosa muy distinta era trasvasar la nueva religión al mundo de la política, a los emperadores de Oriente y a la mayoría pagana de todo el imperio. El caso es que Constantino sólo había rascado la superficie al invocar la protección de Dios. Aunque todavía no lo sabía, el potencial completo de su nueva aliada aún estaba por aprovechar.

LICINIO, COMPAÑERO DE ARMAS

Cuando Constantino el libertador entró en Roma, cruzó una plácida llovizna de incienso, flores y los brillantes rostros de hombres, mujeres y niños que gritaban su nombre. Habían salido a la calle a millares para recibirle y unirse a la celebración, «como si los hubieran soltado de una jaula»[25]. Constantino iba en carro y en la comitiva que le seguía podía verse la cabeza de Magencio ensartada en una lanza. El pueblo recibió al tirano muerto con insultos violentos. En cambio, el dinero que repartían los soldados entre los hambrientos era recibido con vítores. Pero a pesar del júbilo de la victoriosa entrada de Constantino, el general sabía que aquello no era el desfile triunfal de costumbre.