Madrid

18, El Madrid de la guerra

Página 26 de 67

18,

EL MADRID DE LA GUERRA

No sabía qué hacer ni por dónde tirar ni dónde ni cómo ganarme la vida, aparte de escribir novelas, que nadie esperaba. Recuerdo lo que vino en la sección de chismes de un suplemento literario, que firmaba un Juan Palomo : «Nuestros informantes nos soplan al oído que Fulano de Tal, el magnífico novelista y ganador del último Premio Nacional de Narrativa, está a punto de acabar su nueva novela. No la hemos leído, pero según todos los indicios, será una vez más la séptima maravilla. El poeta Andrés Trapiello acaba también de publicar su tercera novela, pero no sé yo si valdrá la pena leerla». Al publicar el segundo tomo del Salón de pasos perdidos el crítico más importante del momento se preguntaba juicioso en su reseña: «No se entiende por qué ha querido escribir otro libro como el primero; aquel sí que estaba bien». Naturalmente del primero, cuando salió, no había dicho nada.

Aceptaba, pues, con resignación los trabajos que me salían como tipógrafo y escribía cuantas reseñas y artículos me pedían de los periódicos. En realidad no me los pedían en ninguno, tenía que ofrecerlos yo, y unos los aceptaban (a regañadientes a veces, como el de la exhumación de Azorín, la directora de ese suplemento donde aparecían los chismes) y otros acababan en el asilo de los escritos, quiero decir en cien abrumadas publicaciones benéficas que te pagaban con una sonrisa. El oficio de reseñista literario es el más triste y deslucido de todos, decía Baroja. Los sobrecogedores en el cine, en el teatro, en la política, en la empresa, en los toros, en el arte, como mi antiguo jefe, perpetran sus chanchullos a la vista de todos, y les lucen. Un reseñista literario es alguien que se quema las pestañas leyendo libros de escritores que viven de escribirlos y venderlos, y no de aliñar reseñas, lo cual despierta en muchos de los reseñistas, escritores frustrados, un comprensible resentimiento y mal humor, que no dudan en trasladar a sus juicios sumarísimos. Por lo general ni siquiera les gustan los escritores que han de reseñar y lo más a lo que pueden aspirar escribiendo de ellos es a que les den unas palmaditas en el hombro. Yo ni siquiera aspiraba a la palmada, porque la mayoría de aquellos sobre los que escribía estaban muertos. Por suerte, los libros de los que solía escribir me gustaban y admiraba a sus autores. Hablando bien y con entusiasmo de los muertos o de los viejos es muy difícil labrarse una carrera literaria. En la literatura, si se quiere medrar, hay que hablar poco y mal de los viejos (todos en la reserva), y mucho y bien de los maduros (principalmente de aquellos que ocupan el Estado Mayor), y de los jóvenes, poco o nada y ni bien ni mal, porque son la competencia; pero nunca hay que hablar bien de los muertos, es una pérdida de tiempo, a menos que se dé clase en la universidad o se quiera ser académico y solo si pertenecieron en su día al Estado Mayor: en ese caso es requisito imprescindible. JRJ. lo dijo a su manera volviéndolo del revés, o sea, del derecho: «Alentar a los jóvenes; exijir, castigar a los maduros; tolerar a los viejos». Y en aquellos años de la Transición, tampoco estaba recomendado hacerlo de los escritores de derechas (de los escritores falangistas ni hablamos), pero había que hacerlo, mucho y bien, de todos los exiliados y represaliados por el Régimen, cruzada al frente de la cual se pusieron la mayor parte de los críticos y escritores que habían medrado con el Régimen.

He aquí una breve guía de lo que se podía escribir bien y mal, una secuela de aquel libro del padre Ladrón de Guevara, Novelistas buenos y malos , que tanto le divertía a Baroja.

Se podía hablar de Baroja, porque había dado permiso Juan Benet, que en el fondo lo detestaba, pero no, ni mucho menos, de don Benito Pérez Galdós, porque Benet también lo detestaba (como Baroja y como Umbral, quien a su vez detestaba a Benet, a Baroja y a Galdós). Por supuesto no es que se pudiera, es que había que hablar mal de Umbral y bien de Benet y de Ferlosio, quien no había hablado bien de nadie que no hubiera muerto hacía dos mil años. Todos reconocían que Antonio Machado era un gran poeta y un gran republicano, pero solo Borges, el reaccionario Borges, se atrevía a elogiar a su hermano Manuel, tan franquista. Y cierto que Juan Ramón Jiménez era republicano y premio Nobel (porque no pudieron dárselo a Machado o a Lorca, ya muertos), pero con él hubo barra libre: por ejemplo, Gil de Biedma (un poeta que presumió en sus diarios de haber mantenido relaciones sexuales con niños, y al que pese a ello sigue respetando la gosdivín o goscaviar , una especie de gosmitú avant la lettre , y la izquierda española lo ha blindado, porque esa izquierda se fascina siempre con el dinero y los vicios de los ricos, si son de izquierdas) lo llamó «señorito de casino de pueblo». Con ese insulto el señorito de Tabacos de Filipinas subió al podio donde Valle ya figuraba con su célebre «don Benito el garbancero», el insulto más estúpido, insidioso y nocivo de la literatura española. Y naturalmente se podía hablar de cualquier escritor del exilio (excepto de JRJ., al que solo parecían seguir leyendo los pobres poetas de provincia y en algunas universidades norteamericanas). Muchos de aquellos exiliados eran escritores irrelevantes, pero se les consolaba de la derrota y del exilio haciéndoles creer que si no eran mejores escritores o más conocidos había sido por culpa de Franco. A los que habían ganado la guerra, aunque fueran buenos prosistas y poetas (Pla, Cunqueiro, Panero; sobre este incluso hicieron sus hijos y su mujer una película, a modo de escupidera), tampoco se les leía más en España, pero esto no le importaba a nadie. En cuanto a Unamuno, Azorín y otros como Noel, Miró o el propio Gómez de la Serna, lo mismo.

Comprendí pronto que la guerra, que había dividido a la sociedad, también había dividido la literatura por criterios no de excelencia, sino históricos, políticos y geográficos: en qué bando le había sorprendido a cada cual el 18 de julio de 1936 y en cuál había querido o podido quedarse. Comprobé que exponer estas ideas solía causar una gran irritación entre los críticos del Smg (Soviet manchego de guardia), pero también entre muchos colegas de la Mbm (Mutua de bombos mutuos), unos y otros miembros del Cas (Club de las almendritas saladas).

En vista de todo ello me retraía y procuraba evitar la vida literaria madrileña. Si iba a una presentación (en Madrid, como se sabe, hay unas cien o doscientas cada tarde), me aburría, porque al escribir de muertos no conocía a casi ninguno de los vivos, y si los conocía, me pasaba todo el tiempo preguntándome: ¿lo saludo?, ¿no lo saludo? o ¿me saludará?, ¿no me saludará? Y con esas preguntas y con los «tenía que haberle dicho», llenaba luego en casa algunas páginas de mi diario, que solo me servían de desahogo. Así que mi visión de la vida literaria madrileña y de la coctelería de media tarde no sirve de nada, porque no he acabado de conocerla bien, y además llegué a pensar que era contraproducente dejarme ver por esas presentaciones, pues en algunos podía renovarse la tirria o la reserva.

Por esa razón, sentía una gran envidia de mis amigos profesores, en realidad de sus sueldos regulares y sus extensas vacaciones oceánicas. Envidiaba de ellos el trabajo (que yo hubiera resuelto con un aprobado general) y el tiempo libre de que disfrutaban, y principalmente que no tuvieran que escribir reseñas para vivir ni transitar otras floridas praderas de la literatura que el Lazarillo y las obras de Garcilaso o san Juan de la Cruz, ni trabajar en un oficio a menudo tedioso, como la tipografía.

Pero Madrid es la ciudad, más que ninguna en España, donde las cosas que pasan podían no haber pasado y las que no tenían que pasar, acaban sucediendo.

No tenía que haber escrito la biografía de Cervantes, y acabé escribiéndola; tenía que haber ganado el Premio Espejo de España, y no lo gané.

En el momento más crítico de nuestras economías, apareció Rafael Borràs. Llevaba trabajando en la Editorial Planeta toda la vida, y dirigía la colección Espejo de España. Esta colección, que publicó Casi unas memorias de Ridruejo el año en que murió Franco, se había labrado un gran renombre al publicar los libros de los vencedores y los vencidos de la guerra civil, sin cortapisas ni distinción de credos políticos y trayectorias biográficas: memorias, recuerdos, estudios, ensayos históricos. Me propuso escribir un ensayo sobre los escritores e intelectuales en la guerra civil. Jamás se me habría ocurrido, y en caso de que se me hubiera ocurrido, jamás me hubiera atrevido a escribirlo. Era un romántico pero no un suicida. Borràs había leído ya algunas de las cosas que yo había publicado sobre los escritores non sanctos Sánchez Mazas, Panero, Unamuno, Manuel Machado, Pla, Cunqueiro, Risco, Ruano, Foxá… No hacía mucho que había publicado un artículo en El País sobre Madrid de corte a checa, en el que se decía eso de que los escritores que habían ganado la guerra, como Foxá, habían perdido los manuales de literatura (lo que le valió a uno el ser incluido en la Literatura fascista española de Rodríguez Puértolas, entonces camarada responsable de la Lubianka del Smg).

En fin, aquellos escritos míos le llevaron a Borràs a citarme en el hotel Palace, donde él hacía los tratos. No sé si del Palace podría hacerse una gran novela, pero sí, desde luego, un entremés divertido e indiscreto.

Citaba a los escritores uno detrás de otro, llegabas, pasabas con él media hora y cuando estabas levantándote para irte aparecía el siguiente. No hacía distingos en el escalafón, y lo mismo convocaba a un soldado raso que a un coronel. Era una política de sillas calientes. Aquella vez me sucedió en la fila Juan Benet, que puso una cara rara. Yo creo que fue por tener que compartir un asiento calentado por lo bajo del escalafón. Me fui de allí pensando solo en cómo iba a escribir un libro imposible de escribir sin disgustar a todos.

Las dos mentiras mejor urdidas por la propaganda del bando de los vencidos, acaso la piedra angular de la propaganda republicana en general y de la comunista en particular, fueron estas: la República luchó en la guerra por la democracia, y los mejores escritores, artistas e intelectuales estuvieron en el bando republicano. Como vivieron y contaron unos pocos justos, de Clara Campoamor y José Castillejo a Chaves Nogales, en muchos lugares, Madrid entre ellos, la República desapareció al día siguiente del golpe de Estado y quedó en manos de comunistas, trotskistas, anarquistas y socialistas radicales que redujeron hasta la insignificancia a los republicanos como Azaña; las banderas republicanas prácticamente desaparecieron y fueron sustituidas por las comunistas, anarquistas y demás enseñas sindicales o sectoriales, y hasta los nacionalistas empezaron a pensar en sus republiquitas más que en salvar la República. En cuanto a los escritores, bastaba haberlos leído para saber que si Lorca era un gran poeta, también lo era Azorín, y que si Zambrano era una buena filósofa, su maestro Ortega no lo era menos, y así con todos los demás.

Las dos grandes patrañas del franquismo se situaban en el lado opuesto: la primera, identificar a la República con el marxismo y el comunismo y creer que todos los republicanos eran «judíos, comunistas y demás ralea» (por usar el título de un libro de Baroja, quien dejó que se lo pusiera Giménez Caballero por aquello de «lo que manden»); la segunda, que en todo escritor, profesor e intelectual había un rojo camuflado, por lo que había que hacer desaparecer de la escena política (y a veces de este mundo) a quienes defendían la libertad de cátedra, la libertad de expresión y la libertad religiosa, dando paso al nacionalcatolicismo, a la Editora Nacional y a la Prensa del Movimiento en la que se promovía a diario el relato contra la República y la consiguiente adhesión inquebrantable al Caudillo y a los principios fundamentales del Movimiento.

Esto fue lo que Borràs le pedía a uno que contara en ese libro, el complejo laberinto español, y al no tener mucho tiempo para escribirlo, ni nada mejor que hacer, quedó dulcificado por la promesa de ese premio.

Como aún me quedaban en la mente algunos ideales, solo me interesaba el dinero para llevarlos a cabo, así que Borràs, ante la mirada imperturbable de un camarero vestido de director de orquesta, confirmó mi alternativa de escritor mercenario: aunque en el contrato figurase únicamente la mitad de la cuantía, él me garantizaba la otra mitad en cuanto se hiciera público el fallo del jurado.

Me puse a escribir con una fe ciega puesta sobre todo en los plazos de entrega y de cobro. En principio era un libro que estaba ya escrito en mi cabeza, pero bastó empezar a escribirlo para darme cuenta de cuántas revistas y periódicos de época, novelas, memorias, historias y ensayos sobre la guerra no había leído o tenía que releer. No me lo explico bien, porque recuerdo que en ese tiempo escribía y leía o releía al mismo tiempo que comía, dormía, jugaba con los chicos y llevaba adelante mi vida doméstica y familiar, y en tres meses acabé aquel libro.

Madrid ha sido una ciudad antes de la guerra civil y otra muy diferente después de ella. De hecho fue la del 36 la primera guerra, desde las reñidas con los moros en época de Alfonso VI, en la que Madrid se ha visto comprometida de veras. Se han mencionado algunas ya: algaradas, sublevaciones, insurrecciones, las comunidades en época del emperador… El motín de Esquilache en el reinado de Carlos III y su precedente «el motín del pan»; el asalto y saqueo de la casa de Godoy; la revuelta popular contra el francés y los consiguientes fusilamientos del 2 y 3 de mayo; el trienio liberal y el terror vengativo que le siguió; el ejército carlista del pretendiente Carlos María Isidro a las puertas de la ciudad; la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, apoyados por las milicias civiles; la revolución del 68, el sexenio liberal, la primera república, los cantones, la Restauración…

De acuerdo, pero la guerra civil fue otra cosa, algo de proporciones homéricas. Madrid y Troya mirándose a los ojos.

Antes se preparó esa guerra con la segunda República. Con ella volvió a Madrid la violencia desatada… No es posible entender esa guerra sin hablar de la República, y la República no se entendería sin remontarse hasta 1898, el año en que España perdió sus últimos suspiros coloniales, Puerto Rico, Cuba y Filipinas (aún le quedaban tres o cuatro hipos africanos).

Y por ahí empezó uno ese libro que se iba a titular Las armas y las letras : con don Miguel de Unamuno, uno de los patriarcas del 98.

En ese 98, que dio nombre a la generación de escritores que otorgó a la literatura española su segundo Siglo de Oro (si incluimos en ella a Galdós), Madrid tenía más de medio millón de habitantes. Cuarenta años atrás, cuando Galdós llegó a la capital, en 1862, andaba por los trescientos mil. En 1936 había alcanzado casi el millón, es decir, en apenas ochenta años había triplicado su vecindario.

Un crecimiento tan voraz como ese, iniciado en la revolución del 68 y detenido momentáneamente por la guerra del 36, dio lugar a toda clase de problemas y de soluciones urgentes y, como es inevitable, a veces precipitadas y caóticas.

Se trataba de hacer crecer Madrid y ponerlo en el concierto de las grandes capitales europeas. Londres había pasado de los setecientos mil habitantes de 1750 a tener casi cinco millones en 1900, y en esta fecha París tenía algo menos, y casi dos Viena y Berlín.

El famoso Plan Castro (1860), que daba curso al sueño de promotores inmobiliarrios como el marqués de Salamanca, hizo crecer Madrid hacia el este y el noreste (el barrio de Salamanca) cuando se vio que el plan de Mendizábal (1837) de desamortizar los bienes de la Iglesia, derribando conventos y templos del centro de Madrid y edificar en su lugar, también resultaba insuficiente.

Cada día llegaban más y más gentes a Madrid, con la esperanza de trabajar y prosperar, unos en la industria incipiente, otros en una Administración y en servicios cada vez más robustos, y se iban metiendo donde podían. Y las soluciones urbanísticas, por imaginativas que fueran, como la de Arturo Soria y su Ciudad Lineal (una ciudad en convoy, a uno y otro lado de una única calle), acababan en anécdota o, como la de la Gran Vía, más decorativas que otra cosa.

El Plan de Zuazo y Jansen, de 1929, el otro gran plan de Madrid, llegó en el momento justo, el de la euforia política y la mejora económica. Diagnosticaron bien el problema: Madrid crecía siempre como las metástasis, hoy aquí, mañana allí. Era necesario un eje o columna vertebral y a la vez un zuncho socioperimetral. El eje del sur al norte, desde Atocha a Chamartín, todo a lo largo de la Castellana (que era desde el Hipódromo, a la altura de la plaza de San Juan de la Cruz, el mero campo), trataba de vertebrar un Madrid por fin moderno, sin olvidar dotar de unos buenos mercados modernos al centro histórico. Y sucedió, se unió el sur con el norte a través de un ferrocarril subterráneo (que inmediatamente fue bautizado por la gente como «el tubo de la risa»). Pensaron incluso en la paz social, proyectando y mezclando viviendas de tres tipos: para la clase alta (16o metros cuadrados), para la burguesía (de dos tipos, de 110 metros cuadrados) y para los obreros (de 60 metros cuadrados). El plan, como puede suponerse, funcionó mejor por arriba que por abajo, y la inmensa mayoría de los obreros madrileños siguió viviendo en condiciones deplorables en corralas y casas de corredor de dudosa higiene, si vivían en los barrios bajos, y poco menos que en chabolas, si vivían en los arrabales. Solo unos privilegiados accedieron a una de las casas obreras de las colonias que se construyeron por entonces.

122. Baldomero y Aguayo, 14 abril 1931, proclamación de la segunda República en la Puerta del Sol. Fototeca del IPCE.

En una de ellas vivía nuestro amigo el escultor Julio López Hernández y en otra, próxima a ella, tenía su estudio.

Las colonias son una parte de Madrid que solo conocen los que viven allí o van allí de visita. Están a un tiempo al margen e integradas en la ciudad, tranquilas, sin tráfico, misteriosas, de ensueño, llenas de arbolado y mucho trino, y si en origen se destinaron a obreros, empleados modestos y menestrales, hoy son solo accesibles a gentes acaudaladas.

Entre finales del siglo XIX y 1936 se levantaron en los ejidos y desmontes de Madrid varias colonias de estas. Respondían en la mayor parte de los casos a la necesidad de crear viviendas decorosas pero accesibles económicamente, y al deseo de sus propietarios de permanecer en contacto con la naturaleza, respirar un aire más puro que el de la metrópoli y rehumanizar lo que esta deshumaniza despiadadamente. De ahí que la mayor parte de estas colonias respondieran a tipologías rurales. Las casitas podían ser terreras o tener dos plantas, incluso tres. Contaban con un patio o corral, que algunos convirtieron en un estrecho jardín que rodeaba la vivienda como una bufanda. En estos jardinillos apenas cabían unos rosales y media docena de árboles que con los años han crecido hasta encerrarlas en un celaje de ramas y hojas, volviéndolas poéticas y misteriosas. El trazado de sus calles, sinuosas y cortas, y la vegetación exuberante suelen dar a estas colonias un aspecto aldeano y dormido. Aunque algunas, como El Viso, fueran proyectadas, realizadas y destinadas por y para gentes de la burguesía liberal (arquitectos, catedráticos, políticos en ejercicio: la de Sánchez Mazas, como ya he dicho, se la hizo su amigo Rafael Bergamín, uno, fundador de Falange, y el otro tuvo que exiliarse tras la guerra: las dos Españas), la mayor parte de ellas nacieron al amparo de una Ley de 1911 llamada precisamente de Casas Baratas, impulsadas más tarde por el dictador Primo de Rivera con la colaboración de las Casas del Pueblo y del Partido Socialista. En muy poco tiempo hubo en Madrid más de sesenta colonias, Ciudad Jardín, la Cruz del Rayo, la Metropolitana, la del Retiro, la de la Prosperidad, la Obrera, la del Hogar Ferroviario, la de la fuente del Berro, la del Pico del Pañuelo, la del Bosque, la de la Salud y Ahorro, la de la Unión Eléctrica (mi preferida, para ponérselo de título a una novela de amor futurista)…

123-124. Celebración en la Puerta del Sol de la proclamación de la segunda República, 1931. Nunca las ilusiones de tantos se verían frustradas en tan poco tiempo.

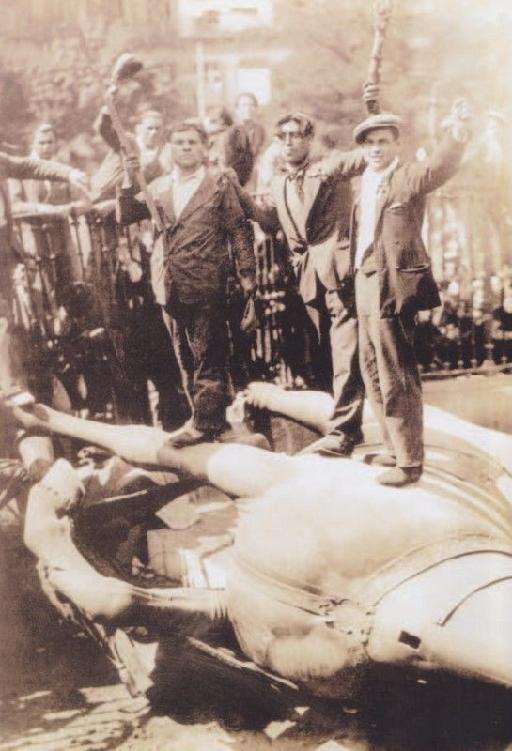

125. Derribo de la estatua de Felipe III de la plaza Mayor después de proclamada la segunda República, 1931.

Y de los barrios de Madrid empezaron a bajar las gentes al centro. Hasta ese momento Madrid era de sus reyes, cortesanos y funcionarios. Los barrios bajos con sus chulapas y majos venían a ser solo su guarnición. La República les dijo que Madrid era de todos. Lo primero que llama la atención en los relatos de los escritores y memorialistas como Foxá es precisamente eso: en Madrid de corte a checa , publicada cuando la guerra no había hecho más que empezar, se habla de esa «invasión» del Madrid alfonsino y aristocrático por «la chusma piojosa y proletaria» de los arrabales y barrios obreros. Estaba señalando con ello a los franquistas la primera tarea: desalojar a «la horda marxista» del centro de Madrid y confinarla, como antes de 1931, en sus barrios miserables. Pero lo cierto es que el 14 de abril un gran número de madrileños sintió por primera vez que Madrid era de todos, claro que cinco años después muchos de ellos fueron los que dijeron que Madrid «es solo nuestro».

Nunca la Puerta del Sol había conocido una apoteosis como la del día en que se proclamó la República. Quienes llegaron desde los barrios obreros y arrabales de Madrid celebraron su triunfo con quienes acaso más habían hecho por él, vecinos republicanos privilegiados de los barrios del centro, intelectuales y empleados burgueses. La ciudad de Madrid fue la primera gran conquista de la República: Madrid era de todos y para todos, sus cines y teatros, sus cafés, sus instituciones culturales y políticas. Hasta entonces la clase obrera solo parecía venir al centro cuando había de acudir a alguna de sus centrales sindicales o a los mítines celebrados en un cine. La calle se convirtió en un foro permanente. Todo fue una fiesta, y como se repitió entonces hasta la saciedad: Madrid fue enteramente republicano, incluso para quienes no eran republicanos, hastiados de un rey estúpido y faldero, al que venían manejando políticos y generales sin escrúpulos mientras el hambre y la miseria sepultaban a los obreros y campesinos de toda España.

La República fue el sueño de casi todos y la desilusión de muchos. Y, claro, el triunfo de la ciudad sobre el agro y del centro sobre los arrabales, y la hegemonía de la urbe moderna sobre la vida tradicional. El Madrid intelectual de la República lo describía Moreno Villa en sus memorias: «Sé que en este momento Juan Echevarría está pintando su enésimo retrato de Baroja, que Ortega prepara su clase de filosofía, que Menéndez Pidal redacta su libro La España del Cid , que Arniches ensaya su sainete; que Manuel Machado entra y sale de la Biblioteca del Ayuntamiento, que Antonio conversa con Juan de Mairena, que Azorín desmenuza la carne de un clásico, que Juan Ramón Jiménez discurre algún modo de atrincherarse en el silencio, que don Manuel Bartolomé Cossío corrige pruebas de mil cosas, que Benavente se fuma su interminable puro, que Ramón y Cajal estudia las hormigas, que Américo Castro lucha a brazo partido con Santa Teresa, que Zubiri, que Gaos, que Navarro Tomás, que García Lorca, que Valle-Inclán…, ¿para qué seguir?». Valle, Echevarría y Cossío ya habían muerto cuando empezó la guerra, y Arniches ya no contaba para nadie.

Pronto aquel clima ateniense se trocaría en división, odios, terror. De los que citaba Moreno Villa: Baroja, al que trataron de fusilar unos requetés, huyó a Francia en las primeras semanas de guerra.

Lo mismo hicieron Ortega, Menéndez Pidal, Azorín, Ramón Gómez de la Serna o Juan Ramón, cada uno donde pudo, Inglaterra, Francia, América… Ninguno de ellos tenía garantizada su vida en el Madrid republicano, como tampoco la tuvieron, en la zona nacional, Manuel Machado, Vicente Risco o Unamuno. Américo Castro, Gaos, Zubiri, o el propio Moreno Villa, favorables o contrarios a la República, tuvieron también que exiliarse antes de terminar la guerra. Unos volvieron después y otros no.

Foxá describió la «invasión» de Madrid por los revolucionarios con una ferocidad valleinclanesca en las antípodas de Moreno Villa: «Pasaban masas ya revueltas; mujerzuelas feas, jorobadas con lazos rojos en las greñas, niños anémicos y sucios, gitanos, cojos, negros de los cabarets, rizosos estudiantes mal alimentados, obreros de mirada estúpida, poceros, maestros amargados y biliosos. Toda la hez de los fracasos, los torpes, los enfermos y los feos, el mundo inferior y terrible. Subía la masa alucinante de los vencidos, de los miserables, por la Cibeles y Neptuno». En otro sitio habla también de aquellos «burgueses insensatos» que trajeron la República. Y Carrere, el poeta costumbrista de Madrid, el inconfundible cronista de la capa y el chambergo, el amante de las tradiciones, lo mismo: «La marea de la miseria y el andrajo». Y Répide y Cansinos…

126. Propaganda republicana durante la guerra civil en Alcalá esquina con la entonces avenida de la Plaza de Toros (actual Felipe II). En este edificio tuvo Lorca su último piso en Madrid.

Porque lo que evidenció la República fue eso mismo: el triunfo de la ciudad sobre el campo, de la prosa sobre la lírica, de la vanguardia sobre la tradición, y la decantación de las izquierdas a favor de la ciudad y las derechas por el campo. La primera guerra civil surgió entre quienes se consideraron más vanguardistas que tradicionales, más modernos que conservadores. El Madrid prerrevolucionario y romántico de Foxá o Neville frente al sovietizado de Alberti, el de los tendidos de alta tensión frente al quinqué de queroseno, el de los palacios vetustos del Madrid viejo frente al de los «edificios Titanic», esa estética náutica de Fernández Shaw y Gutiérrez Soto que se puso de moda y llenó la ciudad de puentes de mando trasatlánticos.

De los mil libros que se han escrito sobre la guerra en Madrid, yo recomendaría Madrid en guerra , de Javier Cervera (1998 y 2006), y La extraña retaguardia (2018), de Fernando Castillo. El primero es una buena síntesis de un historiador imparcial, y el segundo el mosaico confeccionado con las memorias y testimonios literarios, policiales y políticos de sus protagonistas más relevantes. Pero acaso sea el del periodista y cronista de la villa Pedro Montoliú Madrid en guerra (1999) el que más me llama la atención desde un punto de vista humano. El segundo de sus tomos lo componen entrevistas con cincuenta personas que pasaron la guerra aquí, unos conocidos (Carrillo, Gutiérrez Mellado, Buero Vallejo, el médico que asistió a Franco en sus últimos meses, Serrano Suñer, Gloria Fuertes o la dinamitera que sacó Miguel Hernández en un romance célebre) y otros desconocidos, de todas las facciones.

La guerra les dio a todos una novela, incluso a los más anodinos e insustanciales. Y a ello contribuyó, claro, la doble condición de la ciudad que fue a un tiempo frente de guerra y retaguardia. La distancia de los hechos les hace ver a los «personajes» de Montoliú las cosas con una cierta perspectiva, y todos hablan del terror (todos no, algunos comunistas irredentos y fanáticos siguieron y siguen diciendo que el terror revolucionario fue anecdótico) y del hambre, del caos y del deseo de que la guerra terminara. Y otra cosa curiosa: según sus testimonios ninguno de ellos disparó un tiro que matara a nadie ni nadie vio en el momento en que se cometían ninguno del millón de atropellos palmarios, aunque sí relatan muchos sus penalidades, prisiones y estancias en la checa o su paso por las trincheras de la Casa de Campo y de Vallecas; tampoco ninguno relata un mal paso, un mal gesto ni nada de lo que avergonzarse.

Podemos empezar a contar esa historia con estas palabras del que fue el presidente de la República durante la guerra, escritas por él diez años antes: «El caso es que España necesita un Madrid. Si Madrid no existiera sería preciso inventar –digámoslo así– la capital federal de la República Española, ya que Madrid es el centro […] donde vienen a concentrarse todos los sentimientos de la Nación, donde surgen y rebotan a todos los ámbitos de la Península las ideas, saturadas y depuradas de la vida madrileña en todos sus aspectos».

Una vez más, todos pusieron sus ojos en lo que sucediera en Madrid. Los dos primeros años de la República, pese a puntuales altercados, fueron ilusionantes. Se aprobó una nueva Constitución, pero los gobiernos eran a menudo tan débiles, que la misma voz autorizada que había traído la República con un artículo famoso («Delenda est monarchia»), la de Ortega y Gasset, se apresuró a deslegitimar el nuevo régimen con un inquietante «no es eso, no es eso», también suyo.

Los años de la República fueron caóticos para toda España, pero especialmente para Madrid: la actividad política, parlamentaria y gubernamental era frenética, y la social también: huelgas, tumultos, asesinatos y quemas de iglesias y conventos. Si a todo ello añadimos media docena de acontecimientos de extrema gravedad (el fallido golpe de Estado del general Sanjurjo, que de haber sido pasado por las armas acaso hubiera retraído a los golpistas de 1936; los sucesos de Casas Viejas, donde fueron asesinados unos guardias civiles a sangre fría por campesinos a los que se aplicó la «ley de fugas» de manera criminal; la demencial revolución de Octubre de 1934, impulsada por socialistas, comunistas y anarquistas que trataron de acabar con la República, y la consiguiente represión, salvaje, que elevó a un millar los muertos y mucho más el número de los encarcelados y exiliados; la traición a la República que llevó a proclamar la República catalana a sus autoridades regionales, golpe de Estado que les llevó a su vez a ellos a la cárcel; y, finalmente, el clima prerrevolucionario de muchas ciudades españolas, pero especialmente en Madrid (semanas hubo que había tres o cuatro asesinatos, algunos tan decisivos como el del derechista Calvo Sotelo a manos de quienes quisieron vengar el asesinato del izquierdista teniente Castillo, de una semana antes), y también la ilusión y fe ciega que habían puesto en una revolución comunista, anarquista o fascista las diferentes fuerzas revolucionarias extremistas, si se tiene en cuenta todo esto, decía, la guerra civil, tan temida como deseada por muchos, era solo una cuestión de tiempo.

127-129. Con la sublevación del cuartel de la Montaña empezó la guerra civil en Madrid. Quedó en la línea de fuego, en pleno frente y resultó muy dañado por las bombas. Terminada la guerra llegó a albergar cuatro mil prisioneros. Tras algunas dubitaciones fue demolido y su solar convertido en jardín público.

Bolloten, el mejor historiador de la guerra civil, lo diagnosticó antes que nadie: la primera vez en la Historia que tenían lugar al mismo tiempo y en un mismo territorio dos revoluciones de signo contrario: la falangista (a la que se sumaron los militares, la Iglesia, los monárquicos y los grandes empresarios y terratenientes, apoyados por Hitler y Mussolini) y la comunista, la anarquista y la socialista radical (apoyados por Stalin).

Con la sublevación contra la República del 18 de julio de 1936 iba a empezar la guerra civil más cruenta de las habidas en España: más de medio millón de muertos, más de medio millón de presos y más de medio millón de exiliados.

El primer golpe lo dio Franco, un general africanista al que secundaron en España Mola, Queipo de Llano, Sanjurjo, e inmediatamente todas las fuerzas políticas de derechas y fascistas.

Madrid comenzó la guerra por la sublevación del cuartel de la Montaña. Y montañas de fotografías hay de aquel suceso. En una de Alfonso, una de las más célebres, se ve el patio del cuartel sembrado de cadáveres, esparcidos en el suelo como guiñapos. Carlos García-Alix, que tan bien ha reconstruido el Madrid sovietizado en su fundamental Madrid-Moscú , reparó en este hecho extraño: la mayor parte de esos muertos tienen un charco de sangre junto a la cabeza. La versión oficial hablaba de que habían caído con las armas en la mano, combatiendo contra la República; lo que sugiere esa siniestra sombra es que fueron ejecutados allí mismo con un tiro en la cabeza unos minutos antes de ser tomada la instantánea, y así lo confirmó muchos años después el periodista de la Cnt Marcos Pérez Martínez, testigo ocular del asalto.

130-131. Celebraciones populares tras la rendición del cuartel de la Montaña, 1936, que corrobora el célebre anuncio que, después de la guerra, incluyó el anunciante del tranvía en todos los periódicos: «Los rojos no usaban sombrero».

Al mismo tiempo, en solo tres días, los que van del 19 al 21 de julio, se quemaron en Madrid 46 iglesias de las 132 que había, y algunas de las más importantes. Eduardo Zamacois, hasta ese momento un pacífico escritor de sicalipsis, lo describió sin contemplaciones: «El tiempo los condenaba a muerte y el pueblo justiciero los ejecutaba. Aquellos incendios eran autos de fe que mandaba hacer la Civilización». Otras tuvieron mejor suerte: la de las Calatravas fue salón de baile (lo cuenta Alberti).

En apenas semanas no solo España quedó partida por la mitad, dando lugar a unos meses de terror sin distinción de zonas. También Madrid: «Una acera de la calle General Ricardos era nuestra, y otra de ellos». El objetivo en una y otra España fue el de exterminar al enemigo, y se iniciaron en todas partes los asesinatos y ejecuciones indiscriminados. La Revolución de Asturias solo había sido un ensayo general.

En Madrid el golpe del 36 fracasó y sus responsables (el general Fanjul a la cabeza y la oficialidad que lograron capturar) fueron fusilados, desatándose en ese momento una caza sin precedentes de militares y elementos derechistas.

Madrid vivió de julio a noviembre de ese 36 los meses más sangrientos de su historia. Sofocada la rebelión, la ciudad cayó en manos de los revolucionarios decididos a extirpar cualquier asomo de poder burgués y resquicio religioso, y el gobierno en manos de los comunistas y los asesores soviéticos. Madridgrado lo llamó Queipo de Llano en una de sus charlas radiofónicas desde Sevilla (cuando aún todos estaban lejos de imaginar que un día habría un cerco de Stalingrado), y Antonio Machado, por el otro, «rompeolas de todas las Españas»…

La vida en Madrid, de la que se adueñaron los más radicales con patente de corso de sus partidos políticos, o forajidos que obraban con la más absoluta impunidad, se desquició: ardieron trece iglesias, entre ellas la más bonita de Madrid (San Andrés), la más concurrida (San Luis, en la calle Carretas) y la más importante (la catedral de San Isidro), y se asaltaron otras veinte y un sinfín de conventos e instituciones religiosas. En esos desmanes se destruyeron muchas obras de arte y cuadros de Tiziano, Goya y Mengs, entre otros.

En apenas semanas más de doscientas checas sembraron el terror en burgueses, conservadores, republicanos moderados y católicos, una parte minúscula de los cuales decidió pasar a la acción como francotiradores en balcones y tejados, conocidos como «pacos». Había checas en cualquier parte, edificios oficiales, pisos particulares, sótanos, sacristías. Algunas se convirtieron en siniestros centros de tortura. La más tristemente célebre fue la que se ubicó en el Círculo de Bellas Artes de la calle de Alcalá, que se trasladó a partir de noviembre a la calle Fomento: entre ocho y doce mil asesinatos, la mayor parte en los tres primeros meses de guerra.

Mientras, Madrid vivía una orgía de incautaciones (de periódicos, empresas, palacios, viviendas particulares, iglesias, hospitales, teatros, coches, almacenes, comercios, cines, cualquier cosa susceptible de ser incautada), confirmando que la Revolución empezaba con el reparto del botín antes de haber triunfado.

¿Y el gobierno republicano? Lo dijo Chaves Nogales, la República desapareció el 20 de julio. Lo que quedó de ella miraba impotente a otra parte o cerraba los ojos, según testimonios patéticos de su presidente Azaña, aterrado por las baterías franquistas que podía avistar desde sus habitaciones en el Palacio Nacional (antes Real).

Los sublevados organizaron una «quinta columna» dentro de la ciudad. Fue Mola quien aportó este sintagma y su derivado (quintacolumnista ) al diccionario: a las cuatro columnas del general Varela que marchaban sobre Madrid, anunciando una pronta conquista, se sumaba una quinta constituida por afectos a los rebeldes, que trabajaban desde dentro en el espionaje, los sabotajes y las evacuaciones clandestinas. Fue menos eficiente de lo que quiso hacer creer luego la propaganda franquista, pero sirvió para que los chequistas recrudecieran las persecuciones y multiplicaran sus asesinatos.

Las autoridades, incapaces de contener el festín de saqueos, persecuciones y asesinatos, lo fiaron todo a lo que juzgaron iba a ser una guerra corta. Duró tres años.

Ni siquiera las cárceles existentes, y otras improvisadas en conventos, colegios y edificios oficiales (en la de hombres, la Modelo, llegó a haber unos diez mil, y en la de mujeres, en Ventas, unas seiscientas; luego se abrieron otras dos de hombres (Porlier y San Antón), con más de mil presos cada una), ni siquiera estas cárceles, decía, pudieron garantizar la vida de los detenidos; tampoco las embajadas, con miles de refugiados. De cárceles y de algunas embajadas asaltadas fueron sacados muchos cuyos cadáveres llenaron cada noche la Casa de Campo y las orillas del Manzanares, los altos del Hipódromo, Tetuán, la Dehesa de la Villa, Chamartín, Fuencarral, Legazpi, el paseo de las Delicias o cualquier lugar donde pudieran cometerse impunemente tales crímenes (por ejemplo en la plaza de la Villa de París, a dos pasos de nuestra casa, donde están la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo). Una de las cárceles, la Modelo, fue asaltada e incendiada con los reclusos dentro, después de ser liberados los presos comunes. Tras el incendio y el asesinato de uno de sus reclusos, el diputado republicano conservador Melquíades Álvarez, compañero político de Azaña, el dirigente socialista Indalecio Prieto vaticinó: «Aquí hemos perdido la guerra». Y aún faltaban tres años. Medio Madrid se dedicó a exterminar al otro medio, o a asistir con impotencia a las persecuciones.

Y fue, sobre todo, la guerra de la propaganda. Madrid se llenó de corresponsales de todo el mundo, algunos tan célebres como Ernest Hemingway y Dos Passos o los fotógrafos Robert Capa, Gerda Taro, Seymour y muchísimos más que se sumaron a los artistas y escritores que reunidos en la Alianza de Intelectuales Antifascistas se emplearon, a sueldo, en trabajos de propaganda. Su sede estaba en el palacio incautado a los duques de Heredia-Spínola, a un paso de la Cibeles. Mandaban en ella Bergamín y Alberti, y editó el célebre periódico El Mono Azul , de orientación comunista. En él se incluía una sección titulada «A paseo» en la que se animaba a los lectores a delatar y, llegado el caso, si se ponían a tiro, a «pasear» a los intelectuales desafectos, desde Unamuno a Giménez Caballero o Sánchez Mazas.

132-133. Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria tras los bombardeos de la guerra civil, y aguafuerte de Ricardo Baroja de esas mismas ruinas u otras parecidas del barrio de Argüelles, donde tenían los Baroja la casa familiar y la imprenta de Caro Raggio, también destruidas durante la guerra con todo lo que contenían, cuadros, libros, manuscritos…

Cuando el presidente de la República Manuel Azaña trasladó su gobierno a Valencia (algunos como Chaves hablan de una huida en toda regla), se evacuó la ciudad: cien mil madrileños salieron también hacia el Levante español.

La ciudad, sin el gobierno de la nación, quedó a merced de milicianos, policías y porteros. Los militares, concentrados en defenderla, parecían ajenos a lo que sucedía en Madrid.

Esta quedó sitiada por el ejército de Franco desde noviembre de 1936 a marzo del 39. Para unos un drama; para otros (corresponsales, asesores soviéticos) una fiesta. Se pillaron los mejores hoteles: el Gaylord (en el número 3 de Alfonso XI), el Gran Vía, el Nacional (Atocha/Prado), el Savoy (Platería/Prado), el Capitol (Gran Vía) y el más animado, el Florida (Callao), el de Hemingway, Dos Passos, Saint-Exupéry, Josephine Herbst, Lillian Hellman (compañera de Dashiell Hammett), Ilya Ehrenburg, Koltzov, Errol Flynn, Malraux, Gustav Regler… (hay un buen libro que cuenta todo ello; bastante deprimente ver lo que Alberti le dijo a Ehrenburg veinte años después: «la belle époque »).

El frente quedó establecido, por el sur, en una línea que iba desde el cerro de los Ángeles a El Escorial, pasando por la Casa de Campo y la Ciudad Universitaria, y, por el norte más allá de Chamartín, hasta cerrarse por Vallecas, y aunque el general Miaja era el jefe de la Junta de Defensa y logró in extremis conservar Madrid para la República, nunca se supo bien quién mandaba aquí, porque lo cierto es que mandaba casi todo el mundo, lo que acabó sumiendo a la ciudad en un caos que llegó a tener su propio orden. Todo se cronificó más o menos con diabólica armonía: las checas, los «paseos», los cines, los cafés, los bailes, las colas para conseguir comida, los bombardeos. Las únicas rutinas interrumpidas fueron las religiosas: dejó de haber misas, bodas religiosas y bautizos, las iglesias y conventos pasaron a ser cárceles y hospitales de sangre y detrás de las carrozas fúnebres, que desfilaban por la calle de Alcalá como una siniestra cabalgata, no volvió a verse a ningún cura. En Madrid se agotaron las boinas y pelucas, que usaron las monjas para camuflarse, todo el mundo se procuró el carné de un partido de izquierdas o de un sindicato para circular, y los cafés, cines y teatros se llenaron de milicianos.

En cuanto a los bombardeos en Madrid se padecieron los del ejército franquista, artilleros o aéreos. Sus baterías, instaladas al otro lado del Manzanares, en la Casa de Campo y el cerro Garabitas, arrasaron la Ciudad Universitaria y La Florida, y acabaron prácticamente con buena parte del barrio de Argüelles, evacuado y fantasmal el tiempo que duró la guerra (desde el paseo de Rosales hasta la glorieta de San Bernardo). En cuanto a la aviación, nunca dejó de bombardear puntos estratégicos como la Telefónica o el Estado Mayor (a dos pasos de la Puerta del Sol, en lo que hoy es Ministerio de Hacienda, antigua Aduana).

La misión de la propaganda fue transmitir la idea a los cuatro vientos: en Madrid se luchaba por la democracia y la libertad, pero lo cierto es que la mayoría de los intelectuales se quitaban de en medio. A los importantes, siguieron otros, Chaves Nogales, Clara Campoamor, José Castillejo. Estos, junto a Elena Fortún o Carlos Morla Lynch, que pasaron la guerra aquí (este entera en Madrid; Fortún un poco en toda la zona republicana), escribieron los libros más vibrantes, y más veraces que la mayoría de los que se escribieron después de oídas.

Chaves permaneció en Madrid leal al gobierno, hasta que este huyó a Valencia en noviembre del 36. Su libro A sangre y fuego , y su memorable prólogo, son el mejor resumen que se haya hecho de la guerra: «Yo era eso que los sociólogos llaman un “pequeño burgués liberal”, ciudadano de una república democrática y parlamentaria […] y en fin de cuentas, a costa de buenas y malas caras, de elogios y censuras, yo iba sacando adelante mi verdad de intelectual liberal, ciudadano de una república democrática y parlamentaria». Especialmente crítico fue con los mercenarios de las brigadas internacionales que, convocadas en su mayor parte por los partidos comunistas europeos y americanos y abonadas a una idea romántica de la revolución, llenaron esos días las calles de Madrid: «la escoria de Europa […], un atajo de aventureros y criminales».

134. «No pasarán» fue el lema acuñado por la diputada Dolores Ibárruri para enardecer a los madrileños en su resistencia al ejército franquista que sitió la ciudad durante dos años y medio. La fotografía, que dio la vuelta al mundo (fue portada de uno de los libros de guerra de Ilya Ehrengurg), acabó cruelmente desmentida por la realidad. Pasaron, se quedaron cuarenta años y nadie les echó. Pese a ello, hay quien circula el lema de vez en cuando, por el gusto de la ensoñación. La foto se tomó en la calle de Toledo, junto a la plaza Mayor.

Campoamor, cuyo denuedo personal trajo desde el Parlamento el voto femenino a España (que se lo premió no volviéndola a elegir en las elecciones que siguieron a las de su gran triunfo), salió de Madrid cuando comprendió que su vida corría peligro. Lo relató en La revolución española contada por una republicana .

Fortún había sido hasta entonces una autora de literatura infantil y seguramente nadie pensó entonces que a ella le estaba reservado, no a otros novelistas de más fama, la que acaso sea una de las mejores novelas de la guerra, Celia en la revolución, en la que sale un Madrid que pocos lo han sabido retratar como ella. Los detalles exactos del terror y la supervivencia, y cuanto no aparece en los libros de historia, que en el futuro buscarán en este, como en los Episodios de Galdós, la verdad de los hechos.

En cuanto a Morla, amigo personal de García Lorca, dio asilo en su embajada de Chile a casi dos mil personas amenazadas de muerte y, tras la guerra, a dieciséis comunistas, por lo mismo: sus diarios se publicaron setenta años después con el título de España sufre y es uno de los libros que mejor recoge la vida de la ciudad en ese tiempo. Castillejo, ya en el exilio londinenses, dio unas cuantas conferencias que hablan de la tercera España que no pudo ser. Años después se recogieron en Democracias destronadas . Los libros de Fortún, Morla y Castillejo se editaron por primera vez sesenta años después de la guerra; los de Chaves y Campoamor se publicaron en guerra, pero pasaron desapercibidos y solo se hicieron visibles, como los otros, cuando muchos españoles aceptaron que la historia acaso no fue como se nos había contado interesadamente desde cada uno de los dos bandos.

Hubo otros escritores que hablaron de aquel Madrid en guerra. Algunos (Arturo Barea, Baroja, Max Aub, Iturralde, Ángel María de Lera, Zúñiga) fueron testigos más o menos próximos de los hechos que narran, y sus novelas y relatos se leen con interés y respeto; otros, pasados los años, trataron de aprovecharse y lavar su pasado. Y se cuentan por centenares, por miles, los testimonios de quienes fueron testigos directos de aquellos tres años cruciales.

Existe un mapa de Madrid con los edificios destruidos o afectados por las bombas. No hubo un solo barrio (exceptuando el de Salamanca, que pasó a llamarse «zona nacional», por vivir allí muchos de los simpatizantes de los rebeldes), que las bombas y proyectiles franquistas respetara.