叶浩/调整二战叙事下欧亚时差的巨著──导读《二战》

叶浩书籍导读

叶浩/调整二战叙事下欧亚时差的巨著──导读《二战》

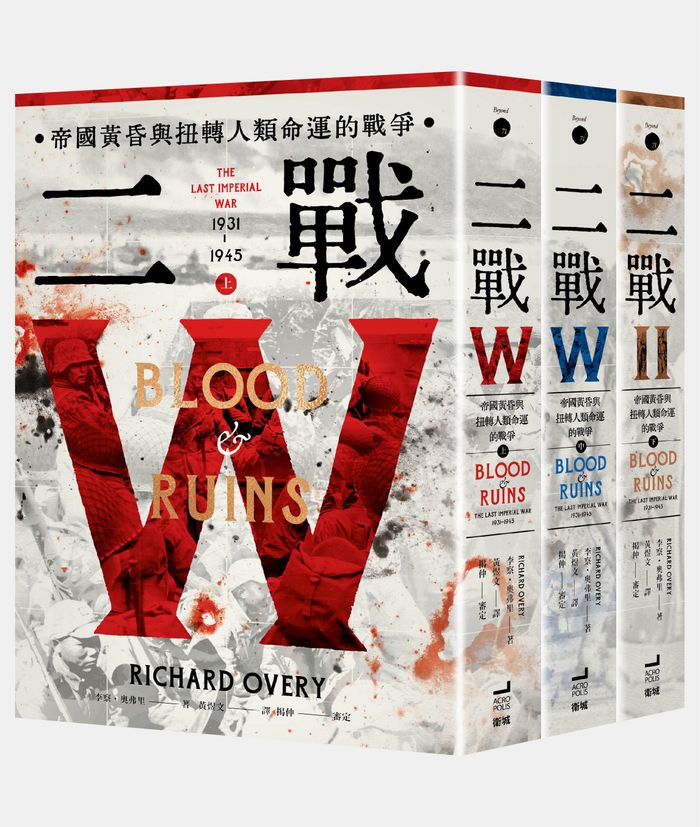

先说结论:如果您正在寻找一本关于二战历史的书,而且希望单纯一本就能提供相当详尽的历史细节乃至完整的学术文献,那本书是不二之选。尤其是如果您希望有一本书能真正解释为何二战是真正的「世界」大战,而不是一场欧洲大国之间的冲突外溢到各大洲,逐步将亚洲与美洲国家卷入,最后以投掷于日本的两颗原子弹告终的战争,那更有理由阅读本书。因为,这是一本将二战理解为始于日本侵略东北,即1931年的「九一八事变」,虽形式上结束于日本投降,但战争的余波荡漾到1960年代,及至为数众多的前殖民地取得独立国家身分,缔造一个以民族国家为基础之新国际秩序为止的巨著。

阅读本书,让笔者忆起了在英国就读高中时第一堂历史课所学到的一个单字:historiography。此时的中文维基百科将这英文本译为「史学史」,着眼于历史学家的书写来源是否可靠,有无偏见,属于哪一种学派,采取哪一种道德判断,书写内容是否欲以修正人们对事实的理解,乃至关于做为一种事后理解的陈述跟事件当事人的亲身经历是否存在落差等问题,颇为全面。但当时课堂老师提供的解释则相当干净俐落:那指的是历史如何书写,由谁书写,以及写给谁看的基本问题。历史的第一堂课,就是要学会将这件事情谨记于心。

对于一个国中历史考试常不及格的台湾学生来说,对历史书写方法论的提醒,跟后来得知原来学历史不但不用背年代,入考场还可以携带年代表,因为考试重点在于如何从不同观点来对一个事件做出适当且平衡的判断,一样令人如释重负,几乎可说是一种解放。因为那承认了「历史」叙事其实会有特定的缺省观点,会有特定立场,甚至从哪一个国家或民族的角度来书写,本身不仅是「方法」上不客观,更是一个「伦理」的问题──毕竟,那可能涉及了对某一方(无论是个人、民族或国家)亲身经历之根本否定。

二战,一场新旧帝国之争

《二战:帝国黄昏与扭转人类命运的战争》(Blood and Ruins: The Last Imperial War, 1931-1945)犹如是以上史学方法论的示范。重讲故事,包括主角与人设,并据此来挑战西方学界对「二战」长久以来的主流理解,正是这一位以二战历史研究著称的英国历史学家李察.奥弗里(Richard Overy)撰写本书的企图。过去的书写总是恪守客观与平衡原则来陈述「敌国」立场的他,这次将东亚人民的实际经验与集体记忆纳入了更广大的叙述当中,一方面让试图以帝国之姿跃上国际舞台的日本、德国、意大利成为第二次「世界」大战的共同主角,另一方面则借此呈现交战双方主要国家在军事、经济、战略及道德层面上的各种考量,包括各级人员的计算与失算,甚至是英国首相邱吉尔(Winston Churchill)与美国总统罗斯福(Franklin Roosevelt)的各怀鬼胎,因此整体而言并不如战胜国之后所宣称的那样是为自由和民主而战,那样正义。

书写方法与角度之外,贯穿本书的是一个简单的主张:二战是一场新旧帝国之争──旧帝国指的是大英帝国及同样拥有许多殖民地的法国;纳粹德国、法西斯意大利及奉行军国主义的日本则是亟欲挑战既存世界秩序的新帝国。是故,本质上这是一场「帝国战争」。不仅如此,作者也试图证明,这是史上「最后」一场的帝国主义之战,因为德、义、日其实想成为英、法那样拥有殖民地的帝国,而且那是以单一「民族」的命运来考量,以「民族帝国」(nation-empire)为想像的一种帝国主义。换言之,这种野心想成就的是自身做为一个民族的伟大,而非帝国统治下的各民族之共荣!

如此一来,无论本书内容如何巨细靡遗地书写故事的共同主角,甚至区分符合传统定义的国与国「战争」、「内战」,以及人民主动对抗进入了国境之外敌的「平民战争」等不同种类的军事冲突,叙事的主轴并不难掌握。在重新将二战界定为「1931至1945」年间并正式开启以民族国家为主的世界秩序之外,作者也从动员方式、人员种类、经济模式重整、作战技术和战略乃至各式新科技的研发及使用,来证明那是史上第一场涉及了真正意义上的「总体战」(total war)之战争,且相信读者能同意那是唯有能真正垄断武力使用权的现代国家才能发动及进行的战争。

「正义」之战?道德角度的反思

关于总体战,最引起笔者注意的细节之一是母校伦敦政经学院的参与。多数校友知道学校主建筑当年是英国「经济作战部」(Ministry of Economic Warfare)的指挥中心,但本书作者则进一步描绘了学校如何为战时政府做出了详尽的全民士气及心理状态调查。二战后流行于美国的行为主义研究,在此时已是英国总体战的社会科学后盾。认知作战是总体战不可或缺的一块拼图。同样值得一提的是,本书作者也从道德角度来对战争提出反思,也针对交战双方提出的正义之词来进行了分析与评估。不过,那并不是以「历史法庭」审判长自居,而是从平民百姓在战争当中遭遇了何等苦难及举国上下如何因为战争而犯下程度不一的各种罪行之角度,来进行的一种反省。

至此,相信读者不难看出本书比起国内学界称之为「人文」学科著作,更像是一个庞大的跨学科研究,历史文献之外也涉及了哲学、心理学、社会学、经济学、政治学、国际关系乃至国际法领域的掌握。社会科学当中的事实描述、因果解释、意义诠释、同情理解乃至诊断、批判及处方的提出等许多学者只能坚守其一技艺,不但全都派上了用场,分析的层次从个人到集体,个别国家到国际体系,不一而足。史家之大者,或许莫过于此。

无论如何,本书为二战研究树立了一个典范。挑战的对象除了二战传统叙事之外,也包括了西方「义战论」(just war theory)传统当中关于怎样才能算是一场正义战争的六大原则(做为最后手段、正当理由与动机、合法权威、获胜可能、武力使用必须符合比例、不得攻击非战斗人员)之使用。诚然,置于奥弗里描绘的复杂战争图像底下,基于上述原则的判断并不总是黑白分明。不意外,关心国际战争法的读者也能从本书当中获得许多反思。至于本书论点究竟是支持或修正了近年来国际关系学界流行的「修昔底德陷阱」(Thucydides Trap)及据此断定美、中这两个旧新强权「注定一战」的说法,则众说纷纭。而试图想创建一套「永久和平」(perpetual peace)机制的人,当然也不能错过本书关于人们如何逐步走向战争的分析。

三册巨著中,关于「和平」那未说的故事

最后,笔者也必须指出,虽然本书因为纳入东亚的战争经历及集体记忆,不仅为欧美主流史学界填补了一个长达70多年的空缺,也拉近了西方与非西方世界对二战的理解,从而让双方在历史分期、实际经验及政治意义上都减少了肇因于时间维度上的认知差异,或说「时差」,但关于双方如何卷入战争的意识形态尚有以思想史来补足的空间,尤其是社会达尔文主义在当中扮演的角色。

此外,将二战视为最后一场帝国战争的说法,或许也早了一些。毕竟,俄乌战争对许多人来说是另一场帝国扩张战争。美国则更是犹如房间里的大象,其崛起过程无疑是历经了帝国主义式扩张,才能从北美13州发展为今日的强权,且此时是否进行着新式的帝国主义,也并非没有商榷余地。

另一方面,鉴于本书的副标题取自英国作家及国际政治学者伍尔夫(Leonard Woolf)──也就是著名作家维吉尼亚.吴尔芙(Virginia Woolf)的夫婿──关于帝国主义究竟会以和平方式走入坟墓,还是会以流血及废墟收场,且正文既以此为开端,也以此为结尾,全书却并未针对他做为核心成员的费边社(Fabian Society)及其推动的和平运动进行讨论。此外,也只字未提伍尔夫的著作如何一方面成为国际联盟的蓝图,另一方面却对当时高涨的民族主义情绪及奠定于此的「民族自决」理念则有所保留。这一点不是想指著作者未写的部分当做批评,而是意在强调,若想将关于和平推动者的那半个故事说得同样详尽与精彩,那恐怕得有另一位奥弗里才能堪当大任。

(编按:本文由卫城出版提供,文章标题、内文小标经《报导者》编辑改写。)